これからSEOに取り組む方に注意点を話します【失敗しないために】

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

私たちの元には、2024年の年末ごろから多くの事業者様より「AI記事を使ったSEOを考えている」とご相談が来ています。

ただ、その中には、打ち合わせをして話を聞いていくと、「いやぁ、そのままやったら絶対失敗するなぁ」と思うことがよくあります。

そこで今回は、生成AIを活用して記事量産を考えている事業者様が、その前に見直していただきたいSEOの「注意点」についてお話しします。

今回の内容を知らずに、100記事、200記事と記事を作ったら、大きく予算を溶かすことにもつながります。数百万溶かすよりはこの記事を読んでいただいた方が安いと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

なお、本記事には動画版もあります。テキスト・音声の都合の良い方でご活用いただければと思います。

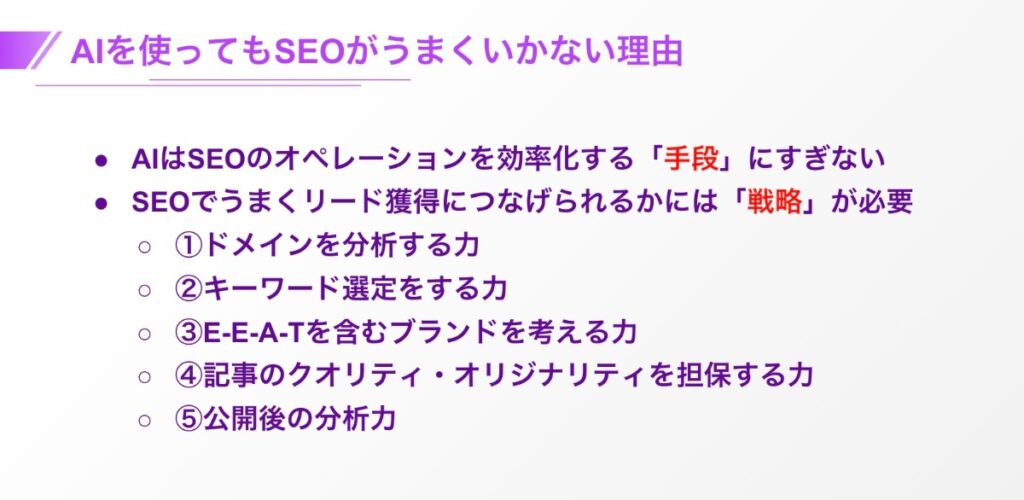

AIを使ってもSEOがうまくいかない理由

それでは、生成AIを活用してもSEOがうまくいかない理由をお話しします。

理由はシンプルで、AIはSEOのオペレーションを効率化する手段であり、SEOでうまくリード獲得につなげられるかには「戦略」が必要になるからです。

なので、AIで記事を作ってくれるライターさんだけがいても、SEOのプロジェクトはうまくいきません。

では、「SEO成功のために必要な要素」には何があるのでしょうか。

- ドメインを分析する力

- キーワード選定をする力

- E-E-A-Tを含むブランドを考える力

- 記事のクオリティ・オリジナリティを担保する力

- 公開後の分析力

これら5つの力が必要です。

AIで記事精算して効率化できるのは、この中でわずかに「記事制作」のパートだけです。SEO全体がうまくいくかには、その前後が重要なので、記事制作だけできても成功できないのです。

今紹介した5点のポイントを解説していきます。

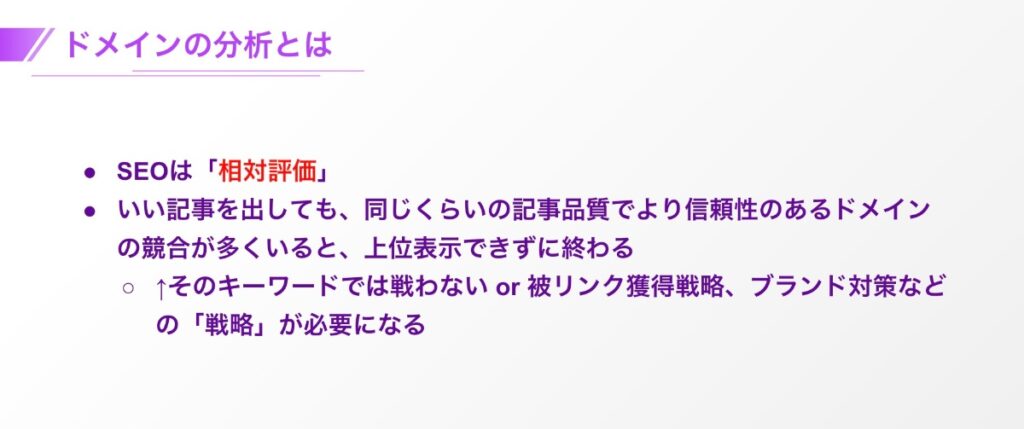

ドメインを分析する力

まず1つ目は「ドメインを分析する力」が重要です。

SEOは「相対評価」なので、いくらいい記事を書いても競合が同じくらいの品質の記事を出していて、かつドメイン運用歴が長かったり、そのジャンルで多くの被リンクを持っていたりすると勝てません。

勝てないドメインが10個あって、そのドメインたちが100キーワード書いていたとしたら、キーワード選定して同じ100個記事つくってもまったく上位表示できずに終わります。

これが相対評価のSEOです。

SEO会社でちゃんとしているところは、この相対評価の中で分析を行い、隙間を見つけ出すか、競合を抜く戦略を考えます。それが私たちの価値です。

インハウスの場合でもこのキーワードが間違ってないかだけセカンドオピニオンもらったりするのもいいと思います。

Ahrefsなどのツールで、ドメインが持つ被リンクの量と質を見るのが重要です。

「量」は参照ドメイン数を見ればおおよそわかるのですが、運営しているサイトの会社が大きいほどいろんなジャンルで被リンクをもらっていたりします。なので、「どのジャンルでもらった被リンクなのか」まで「質」を見にいくことが重要です。

最近は被リンク対策で「相互リンク施策」がよくSNSで紹介されているのですが、相互リンクは文脈がズレやすいです。

そのリンクは、“本当にクリックされる文脈がある被リンク”なのか、「自社ブランドの強化」になっているのかという視点が重要です。

そこを無視してユーザーがクリックしない、飛んでこないテーマ違いの被リンクばかりを獲得していると、「ドメインは強いはずなのに、なぜか順位が上がらない」といった状況に陥ります。

簡単にまとめると、競合がどんなジャンル・どんなドメインから被リンクを得ているのかを調べ、「自社とのギャップはどのくらいか」を把握することが大切です。

ここで見えてきたギャップを埋めるための施策を考えるのが“戦略”であり、「ただ被リンクを増やせばいい」では済まされません。

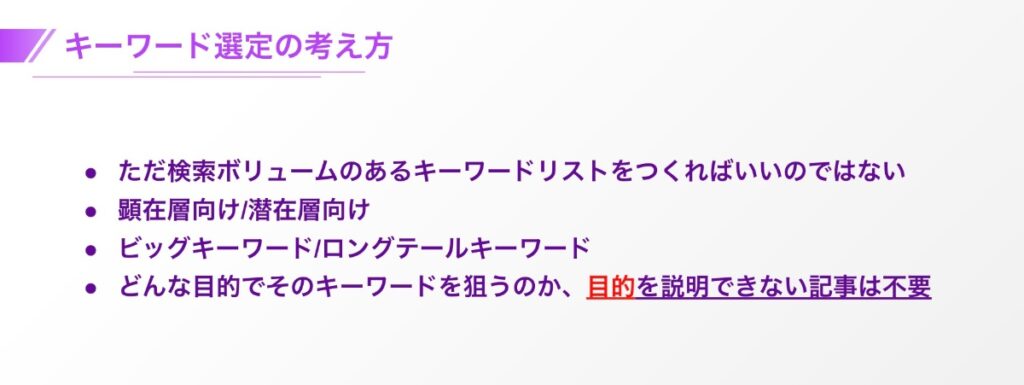

キーワード選定をする力

2つ目に重要なのが「キーワード選定」です。

キーワードにはビックキーワードかロングテールキーワードか、または顕在層向けか潜在層向けかといった切り口があります。

商品を売るためには、商品購入をしたいと思っている人が考えるキーワードを顕在層向けキーワードとしてカバーしないと意味がありません。

例えば、テニスラケットを売りたいショップだとしたら、[テニスラケット おすすめ]みたいなキーワードで上位が取れれば顕在的なので売れます。

最優先にこの対策を考えるのが重要です。

間違っても、ビッグキーワードの[テニスとは]とかを狙おうとしないでください。そういうのはアクセスは取れますが、コンバージョン率は悪いです。狙うのも大変です。

ビッグキーワードを狙うと、どうしても大手の強いドメインが上位を独占していることが多いという傾向もありますし、AI Overviews(AIによる概要)やChatGPTが得意としている領域でもあります。

knowクエリよりもbuyクエリ、doクエリがAIには対策しづらいところです。AI検索を使ったとしても、そこから飛んで事業者サイトにアクセスしてきます。

ただ、ここまではSEO会社が入っているような業界では対策されているので、顕在層キーワードが自社のドメインで厳しい時は、潜在層キーワードを狙います。

どこまで回りくどくしないといけないのかは、1つ目と同様で分析力が求められます。

ロングテールにしすぎて、検索ボリュームがなくなってもCVしません。一方で、検索ボリューム0で、年間で10人しかこないけど、それを調べる人は絶対CVする!というキーワードであれば書いてもいいです。

この辺りに、いかにSEO会社が顧客の事業ペルソナを理解できるか、キーワードの分析ができるかといった能力が問われます。

よくある失敗パターンとして、「このキーワードは月間検索ボリュームがそこそこあるから…」といきなり100記事、200記事を作り始めるケースがあります。

そうではなくて、今話したような分析を最初にきちっとやって、最初は20~30記事ほどをテスト投入してみて、順位推移とCV(コンバージョン)を確認してから方向性を微調整する方が、結果的にはコスパが良くなります。

そういう分析をしたい方は当社アネマまでご相談ください。

» アネマにキーワード選定の相談をする

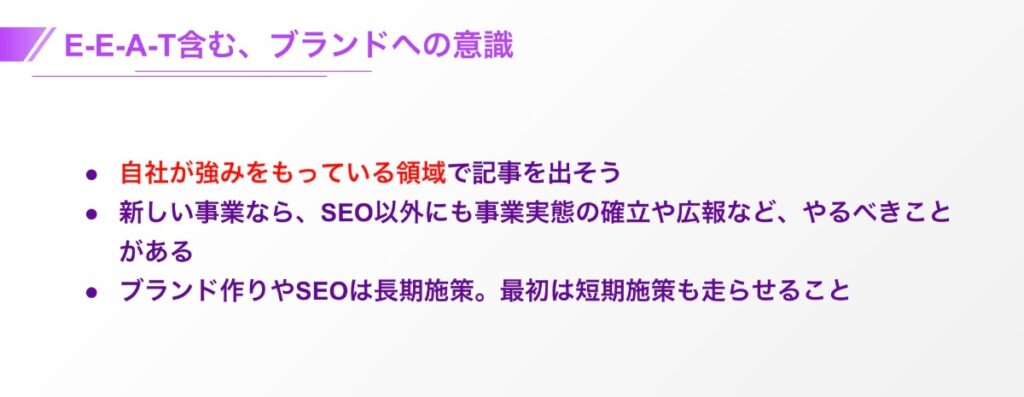

E-E-A-Tを含むブランドを考える力

3つ目はE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)の知識です。

「誰が・どんな専門性を持って・どのような経験を基に」情報を発信しているのかが非常に重要です。

いくら強いドメインを手に入れたとしても、まったく専門性のない新規ジャンルにいきなり飛び込んで記事だけ書いても、検索エンジンから高く評価されません。

Googleは記事のメインコンテンツ(MC)だけでなく、運営会社はその領域で専門性を持っているのかまで見ています。

自社が専門性のある領域を攻めることが大前提として重要です。

儲かりそうだから〜で強みのないジャンル攻めても、あなたにその領域でのブランドがなければ今の時代は上がりづらいです。

新しい分野に挑戦するなら、記事を量産する以前に事業実態を整えたり、プレスリリースを通じた広報活動でメディア掲載による被リンクを獲得するなど、記事を作る以外にもやるべきことがあります。

VisionaryVoicesのような会社ごとのブランド名をブランディングしていくのが得意なメディアへのインタビュー掲載依頼などが効果的です。実際に、VisionaryVoicesはGoogleのAI モードに多数引用されております。

ここまでの話でSEOが厳しいのであれば、短期的に見ればSEOよりリスティング広告(G広告)やFacebook広告で潜在顧客をつかむ方が早い場合もあります。

その上で、広告でコンバージョンが取れているキーワードをSEOで置き換えていく、というやり方が堅実です。

実際、今年の1月になってから世界的に強いドメインを持つMAツールで有名なHubSpotでさえ、自社の専門領域から外れたジャンルの記事は順位が落ちている事例が報告されています。

» 参考:Hubspotから学ぶ、AI時代に生き残るWEBメディア運用の条件とは(pdf)

今のアルゴリズムでは、「ドメインパワーさえあれば何でもOK」というわけではないのです。「専門領域から外れたコンテンツ」は、たとえ強いドメインを持っていても順位を落とすといえます。

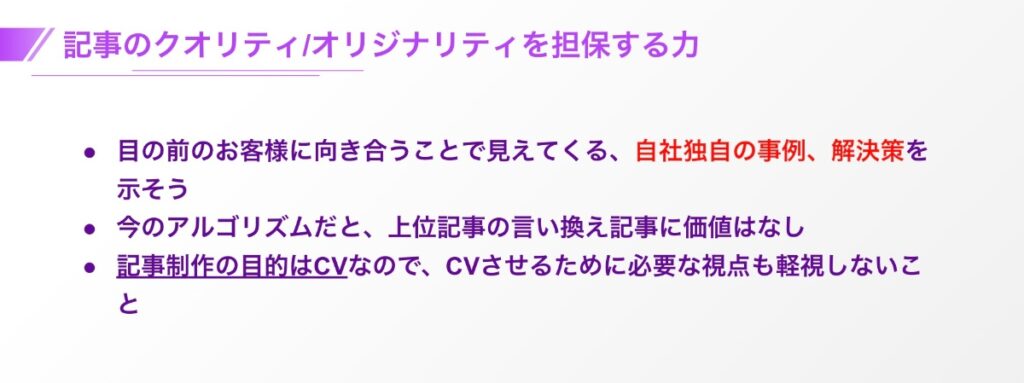

記事のクオリティ・オリジナリティを担保する力

4つ目は「記事のクオリティ・オリジナリティを担保する力」です。

ここでようやく「AIを使って記事を作る」場面が出てきますが、AIはオペレーション効率化の手段であって、記事内容の独自性や取材力、その企業ならではの事例紹介といった要素は、人間の知見が不可欠です。

2025年1月23日に更新されたGoogleの検索品質評価ガイドラインでは、オリジナリティや付加価値のないコンテンツに対する評価が厳しくなりました。上位記事の真似だけしても、評価されにくいアルゴリズムになってます。

ポイントとしては、自社独自のノウハウや事例をどう盛り込むかが重要になります。

AI任せにせず、自社で持っている一次情報(社内データ、事例、ユーザーの声など)をどう活かすかがポイントです。

例えば「テニスラケットの選び方」を解説するとしても、テニスコーチの視点とラケットショップ店員の視点では書ける内容が全く違う。どちらも一次情報に価値があります。

また、一つの記事でどこまで掘り下げるかも重要です。

詳しければ良いというものではなく、そのキーワードで求められているから遥か遠くまで書いていると、一部の人には喜ばれるかもですが、全体としてはユーザー行動が悪くなってきます。

どこまでを記事内で扱い、どこからは別記事にして内部リンクにつなぐのか、その辺りの設計力も必要です。

この辺りのAIを活用しつつも質のいいブログ記事の作り方は「AI活用版で、SEOに強いブログ記事の作り方を実演します」という動画で解説したので、時間がある方は合わせてご確認ください。

本文のMCだけでなく、タイトルやディスクリプションの書き方も重要です。これらは検索結果ページ(SERPs)でのクリック率に影響します。

SERPsのクリック率はNavBoostというアルゴリズムによって検索順位にも影響するので、記事制作とともに、クリック率の出るタイトル、ディスクリプションになっているかという観点も重要です。

さらに、本文中にサービス導線が入っているかの確認も軽視しないでください。

サービス導線のな行っていないボランティア記事も世の中には多いです。どんなにいいことが書いてあっても「いいこと書いてあるなぁ」で終わってしまったら、読者の記憶に残らないですし、売り上げにもつながりません。

記事の最後まで読む人は全体の2割とかなので、なるべく半分より上に一回は導線をおくべきです。さらに導線をおくだけではダメで、その記事の文脈から、その訴求の仕方で響くのか、CVするのかという仮説を持って導線をつくることが大事です。

こういう細部までこだわって初めて、“成果に結びつく記事”に仕上がっていきます。

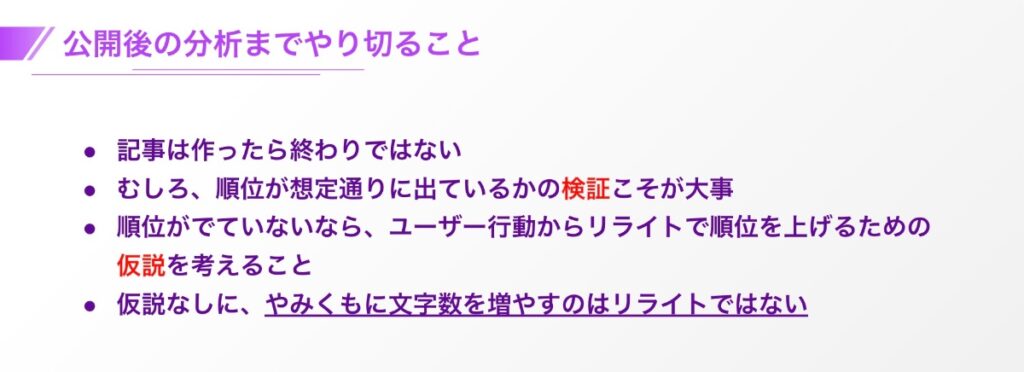

公開後の分析力

最後に、公開後の分析力です。

記事をアップしたら終わりではありません。

公開後の検索順位を分析して、順位が出ているならCV状況を分析する、順位が低いならリライトすることも大事です。

リライトもただ網羅性をプラスしようという発想では安直です。ヒートマップを入れてページ単位で分析すれば、読者がどこまで読んでいるかが見えてきます。

最後まで読まれていて、それでも順位が低いのか、それとも上の方で離脱されているのか、それによってもリライトの方向性は全く違います。

ユーザー行動をちゃんと分析して、根拠と仮説をもったリライトをしましょう。仮説なしのリライトだと、ギャンブルみたいなものです。

このあたりのSEO経験者だからわかるテクニックは、「リライトで検索順位/コンバージョン数を爆上げする7つのステップ」にて一部公開しています。

一気に200記事賭けるギャンブルはやめよう

以上が、AIを活用したSEOに取り組むうえで押さえるべき5つのポイントです。

「AIで記事を書けるから楽そう」という表面的なイメージに引っ張られると、ドメイン分析・キーワード選定・E-E-A-T観点・記事のオリジナリティ・公開後の分析といった大事な“戦略”部分がおろそかになりがちです。

実際、多くの方がそこを軽視して失敗している事実があると思います。

もし、一気に100~200記事に踏み切ろうとしている方は「本当にドメインとキーワードが合っているか」「公開後のリライトや分析体制はあるか」を今一度確認してみてください。

一気に作っても後でリライトするのは大変ですし、どの記事から優先的にリライトすべきなのか自分たちでわかっていないとリライト作業すらも成果から見て非効率になります。

AI記事を使いこなせるWebライターさんも増えてきましたが、彼ら・彼女らの仕事は「依頼されたキーワードで記事を書くこと」が基本です。

- ドメイン分析や競合分析まで踏み込んでできるのか

- 公開後の順位計測やヒートマップ分析までやり切るのか

「ただ作るだけ」で終わらないSEO施策をやっていきましょう。弊社アネマでは、その辺りも含めて、SEOの分析・コンサルティングに関わらせていただいています。

今回の記事をご覧いただき、何か響くところがありましたら、ぜひお問い合わせフォームよりご相談ください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する

では今回はここまでとします。ありがとうございました。