AI検索のSEO(AI検索対策)における、最も本質的な考え方

皆さん、AI モードは毎日使っていますか?

9月9日に日本語版のAIモードが公開されてからもうすぐ2ヶ月ほどが経過します。ですが、正直「恐れていたほどのインパクトがなかった」ということに、皆様も同意いただけるのではないでしょうか。

WEB上のニュースやYouTubeでは、「AIモードでSEOがオワコンに?」みたいな風潮があったので、「今年AIモードが公開されるかもしれない。公開されたら検索結果が10本の青いリンクからAI生成の回答だけになってしまう。」と戦々恐々していたかと思います。

ですが、実際のところ、そうはなりませんでしたよね。

UXの影響も大きく、AIによる概要(AI Overviews)とは違い、ユーザーが自ら「AI モードタブ」にしないとAI検索は発動しません。また、従来の青いリンクの検索結果ページも残りました。

GPT5 ThinkingやLLMのDeep Researchと比較して、回答生成のスピードは十分早いと思いますが、多少検索と回答生成に時間がかかり、回答が出てもスピード重視しているので深い回答が出ることはなく、ほとんどAIによる概要と変わらないようなものでした。

その影響もあり、「AI モードのせいでサイト収益が全てなくなってオワコンになった」というレベルのメディアは皆無だと思います。「AI モードのせいで事業が立ち行かなくなった」というメディアを聞いたことがないです。

とはいえ、AIによる概要(AI Overviewsに日本語版でも名前が変わったり戻ったりしています)が公開されてからマイナーチェンジを重ねられて進化しているように、今後AI モードも進化していくはずです。

「どうやったらAI モードに引用されるのか?」というテクニック論は、今後も色々出てくるでしょうね。

ただし、今回は、そのようなテクニック論をお話しするつもりはありません。

現状、思っていたよりはAI モードの恐怖はなく、ChatGPT、Gemini、Deep Research、AIによる概要、AI モードとある程度AI検索のバリエーションが出切って落ち着いてきた今、改めて今後のSEOの注力ポイントをお伝えしていきたいというものになります。

今後も検索マーケティングの変化・進化を抑えて事業運営していきたい経営者・マーケ担当者の方は、YouTubeの方もウォッチお願いいたします。

» WEBマーケティングスタジオ by ANEMA

それではやっていきます。

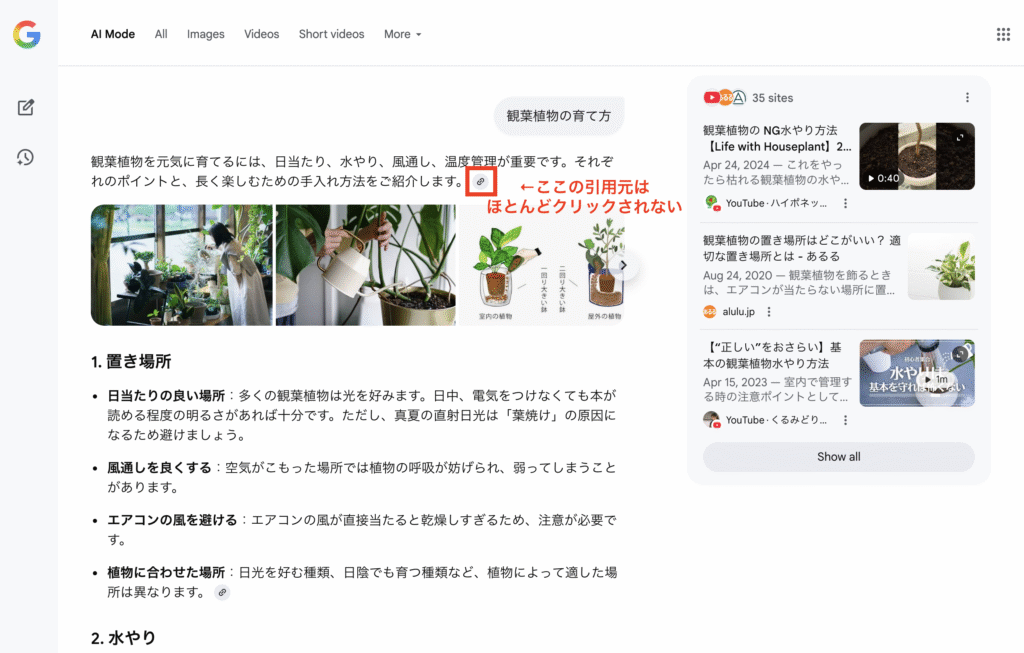

リンクがAIに引用されるのは、ほとんど意味がない

まず、私のお話しを聞いていただいている皆様に伝えたいことが一つあります。

それは、「AIに引用されることに大した意味はない」ということです。

今年、私の半年以上前の動画も含めてですが、多くのニュース記事やYouTubeで、「どのようにしてAI検索で自社の記事が引用されるか」といった点が注目されたと思います。

従来のSEOは、Google検索を含む検索市場からアクセスを獲得し、そのアクセスをお金に変えていたのでしょうがないですよね。どうしても、AI検索の登場でアクセスが減るので、そのアクセスをAI検索の中でどうカバーするのかといった思考になっていたかと思います。

しかし、冷静に考えてください。皆様、AI生成の回答を見て、そこからリンク先に飛びますでしょうか。

もちろん、飛ぶことはあるのですが、遷移する理由は「ソースを確認したいから」ではないでしょうか。

そう考えると、AI検索で引用されて、そこから販売につながる確率は低いということは、皆様ご理解いただけると思います。

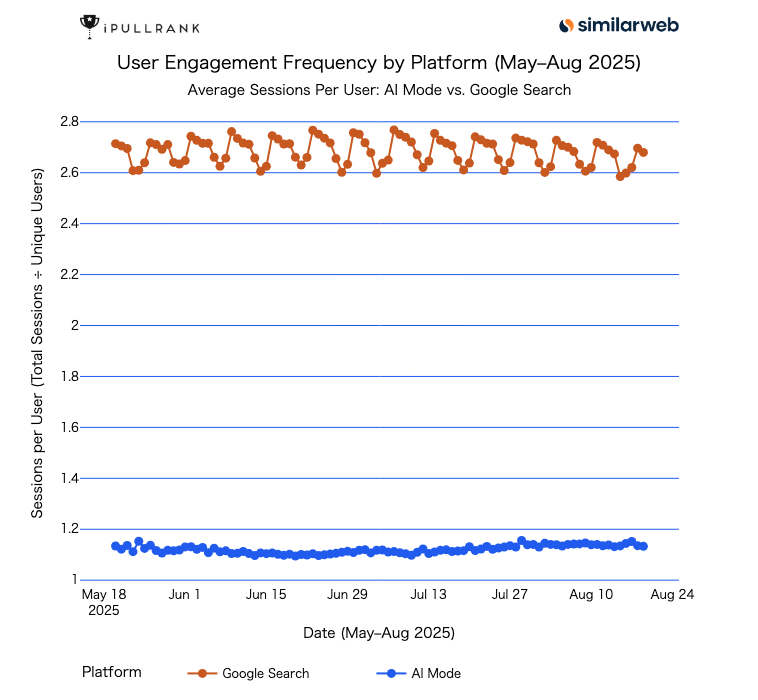

実際に、AI モード経由でのリンククリック率は3%未満というデータがiPullRank(アイプルランク)社の調査で出ています。Similarweb(シミラーウェブ)からのデータを分析した2025年5月~8月のUSでのデータです。

これは、AI検索でないGoogle検索におけるリンククリック率が20%近いことと比較すると大きな違いがあると言えます。

YouTubeやFacebookなどの広告を見て、「LLMOでAIからのアクセスを獲得しよう!」と考えていた経営者の方は、特に注意いただきたいと思います。その投資は、費用対効果が合わないかもしれません。

AI検索のSEOで意味があるのは、自社ブランドを言及されること

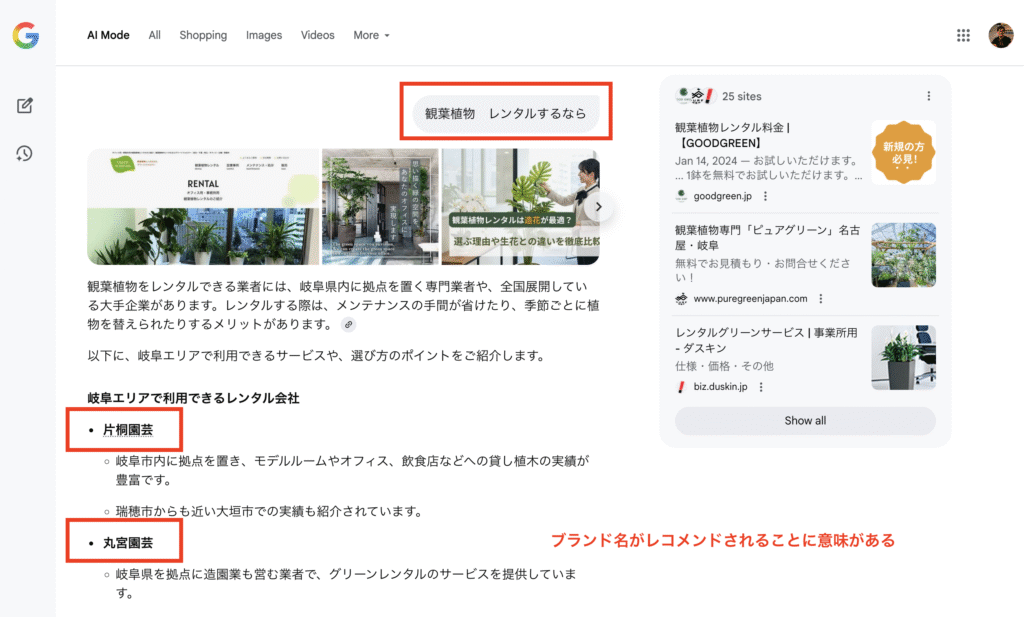

ChatGPT、Gemini、Perplexity、AIによる概要、AI モードと数あるAI検索に対して何か対策をして費用対効果が見込めるのは、引用ではなく、「ブランド名の言及」だと考えています。

例えば、あなたが岐阜で観葉植物のレンタルショップ、「アネマグリーン」を経営していたとします。

アネマグリーンのサイトで観葉植物のノウハウ記事を書いて、それがAIによる概要の引用元になっても、ほとんど岐阜の店舗への来店数は増えません。

コストパフォーマンスよく店舗への来店数を増やす施策は、[岐阜 観葉植物 レンタル]というキーワードでSEO上位表示をしたり、そのキーワードにおけるAIによる概要やAI モードで「岐阜で観葉植物をレンタルするならおすすめはアネマグリーンです」とレコメンドしてもうらうことにあります。

これであれば、ユーザーの頭の中に「あぁ、アネマグリーンという店があるんだな」と認知され、レンタルの社内検討の候補に上がったり、そのままWEBからお問い合わせしてくれる可能性があります。

このように、AI検索のSEOで費用対効果が期待できるのは、AI検索の引用元になることはではなく、自社ブランドをレコメンドしてもらうことです。

AI検索でブランド名を言及させるにはブランド対策が必要

認識をアップデートいただいたところで、次に移ります。

次は、「AI検索への投資をするならAIに自社をおすすめしてもらうことだとわかった。では、それはどうしたら実現できるのか?」という点についてです。従来のSEOとの違いがあるのか?といった点も気になると思います。

これについては、私も実験しており、その話を共有します。

弊社アネマは、登記を今年の初めに岐阜県に移したので、今は東京の会社ではなく、岐阜のSEO会社です。

そのため、[岐阜 SEO]というキーワードで上位表示を狙っています。

![[岐阜 SEO]の検索結果](https://anema.co.jp/wp-content/uploads/スクリーンショット-2025-10-26-18.46.22-1024x694.png)

※正確には、[岐阜 SEO]と調べる岐阜の会社の人はほとんどいないのでどうでもいいのですが、検証として見ています。

アネマは登記を岐阜に移してから、特にオンページ調整(ページ上、本文の変更)をせずともタイトルタグに「岐阜のSEO会社」と入れただけで[岐阜 SEO]で3〜6位に入るようになりました。

しかし、SEOで上位でも、AIによる概要やAI モードで「岐阜のSEO会社のおすすめ」には出てきませんでした。ここが興味深いところです。

SEOは自社ドメインの順位を上げれば検索流入を獲得できるのですが、それが=AI検索においても自社がレコメンドされるということにはならないのです。

この違いの一つの要因は、「サイテーション」によるものだと考えています。

サイテーションとは、「他社サイトからの言及」を意味しており、他社の記事やSNSなどでアネマのブランド名が出ているかということです。

アネマが東京から岐阜登記に変えたのが2025年になってからだったので、東京のSEO会社がよく作っている「岐阜のSEO会社n選」のような記事には載っていなかったんですよね。※加えて、2025年になってからの記事でもライバルになってしまうので本業がWEB制作ではなく本業がSEO会社のうちは載せて貰いづらいという都合もあると思います…。

という状況で、「岐阜のSEO会社」という文脈でほぼ言及がない「アネマ」というブランドは、当初AI モードでの検索ではあまり出てきませんでした。

この次に、AI検索のSEOでは、「被リンクよりもサイテーションの方が有効」という調査結果を私は知っていたので(知らなかったとしてもSEOで重要なので)、手始めに手持ちのメディアで自社のサイテーションを増やすことにしました。

この根拠のソースとしてはいくつかありますが、一つは7.5万ブランドを解析した結果、AIによる概要への影響度合いが参照ドメイン数(すなわち被リンク)よりもブランドメンション(すなわちサイテーション)の方があると結論づけたahrefsの調査などが参考になります。

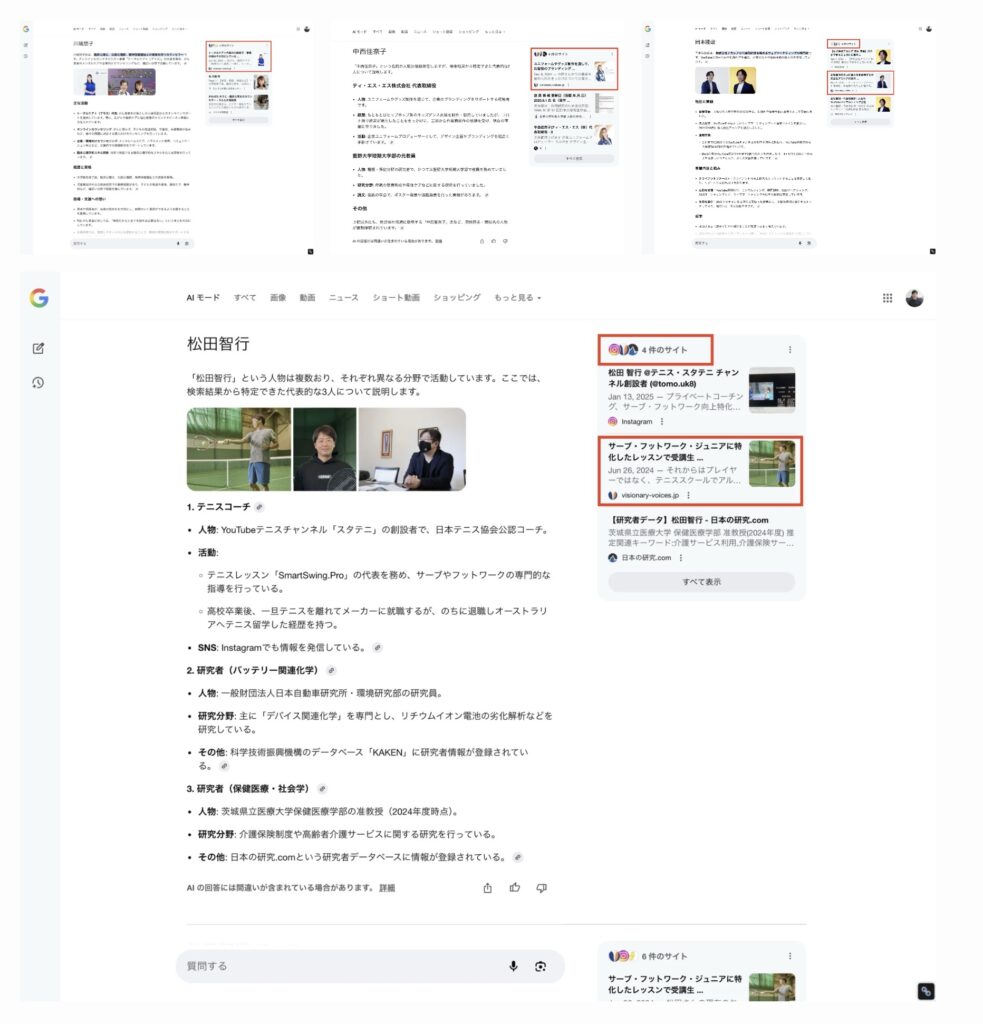

一つはVisionaryVoicesという、私が3年前に構想し、2年前に立ち上げた、事業責任者や採用担当者といった事業のキーパーソンの想いをインタビューするブランディングメディアへの掲載です。

こちらはアネマで支援している会社に対して提供していて、すでにここに掲載されている方々がご本人の指名検索の際にAI モードで引用されていることがわかっていました。私の方では、アネマの私自身のインタビュー記事本文の見出しにて、「岐阜のSEO会社の〜」という言及を追記しました。

もう一つ、私が運営しているnoteでも「岐阜のSEO会社について」という記事を作ってみました。これは特に「おすすめn選」という記事ではなく、単に岐阜のSEO会社の中には、SEO専業でやっているアネマがあるよ〜という紹介です。

この2つメディアでサイテーションを作った結果、「岐阜のSEO会社」というクエリではAI モードで高確率でアネマが出るようになりました。

![[岐阜 SEO]のAIモード検索結果](https://anema.co.jp/wp-content/uploads/スクリーンショット-2025-10-26-18.47.34-1024x757.png)

この検証からもAI検索のSEOでは、ただ自社のGoogle検索順位を上げるだけでは不十分で、外部メディアからのサイテーション獲得が必要であることがわかると思います。

なお、指名検索やブランド名に対してSEO、ブランド名に対してブランディングしていくVisionaryVoicesについては、この動画を見ていただいている企業の皆様にもご提供可能ですので、お問い合わせよりご連絡いただければと思います。

» VisionaryVoices掲載についてお問い合わせ

先に掲載している方々の指名検索のAI検索では、高確率で引用が出ています。事業のキーパーソンの方で、見込み顧客からも指名検索されるという方の場合は、商談のCVRなどにいい影響をもたらせると思うので、VisionaryVoices掲載は意味があるはずです。自社メディアに完成した記事を貼り付けて、見込み顧客に読んでいただくのもおすすめです。

サイテーション獲得のためにできること

AI検索にはサイテーション獲得が重要で、サイテーション獲得の手段として、まずVisionaryVoicesのようなブランド名に対してSEOしてくれるインタビュー記事を作ることやnoteでも同じく文脈を作ることが有効だという話をしました。

インタビューメディアは複数載っていい

インタビューメディアはVisionaryVoices以外にも世の中にたくさんあると思います。経営者の方であれば、メールにたくさん営業がきていますよね。

基本的には、立ち上げ直後のものを除けば有料だと思いますが、自社のブランド名に対してサイテーションを作るという点だけ意識いただければ、効果的なものが作れるはずです。

ただし、あまりにも立ち上がったばかりのメディアだと、長期的に見ればつぶれてなくなるリスクもあるので、そこはご注意ください。

インタビューメディアは数万円のところもあれば、20万円くらいするところもあり、高額だからといって自社がほしいサイテーションを作れるだけのSEO知識があるとは限らないので、そこは注意です。

基本的には、一つだけ載れば良いというものではなく、ドメイン数も増やせるなら多いほど有利です。とはいえ、同じ年にたくさんのメディアからインタビューを受けても同じことばかり答えることになるはず。それであれば、少しずつ考えも変わると思いますので、何年かに分けてメディア掲載されていくという手もあります。

他にもサイテーション獲得の手段があります。

ローカルメディア掲載も有効

近いところでいうと、ローカルメディア掲載もありかと思います。特に、ローカルが影響するクエリを狙っている事業者様の場合は良いかと。

例えば、岐阜の観葉植物レンタル屋さんの「アネマグリーン」という事業があったとしたら、それは岐阜のローカルメディアでレコメンドされているというのは、関連度の観点からも効果的なはずです。

あとは、このローカルメディア自体も、運用歴や権威があるかといった点で見ていただけるといいでしょう。適切なサイテーションの文脈をもらうという点も言わずもがなですね。

プレスリリース掲載も効果的な場合あり

その他すぐできるサイテーション獲得施策は、プレスリリース掲載です。

業界内で新規サービスをリリースした場合などは、AI検索においてもその事業をやっている会社としてプレスリリース掲載している企業が選ばれるケースがあります。

例えば、AI検索対応のことを「LLMO」と呼ぶ場合もありますが、今年初めの初期時点でLLMに「LLMOのおすすめ会社は?」と聞くと、PR TIMESでサービスリリースの告知を出していたか否かがレコメンドされるかに影響していました。

私はYouTubeでAI検索対策の発信をたくさんしており、SEOコンサルの中でも最初期から扱っていましたが、そういうのはLLMからすると関係ない話です。

業界内で新規性のあるサービス告知がある場合や、イベント告知、業界内で今後引用されるであろう調査結果などがある場合は、積極的にプレス掲載すべきです。

逆に、そういったインパクトのあるネタがないのにも関わらず、ただ「プレスを出すことがAI検索に有効」と勘違いして出すと、それは「岐阜の観葉植物レンタルならアネマグリーン」のような文脈がないということですので、費用回収はできないでしょう。

プレスを出すことが大事なのではなく、プレスを公開することで、世の中に流通する自社へのサイテーションを増やすことがポイントです。

SEOにおける「ブランド」とは

AI検索にはサイテーション獲得が重要で、サイテーション獲得の手段もいくつか紹介しました。

これらが今後長い目で見て有効な、SEOにおける「ブランド対策」だと考えています。

よくYouTubeでSEOに関する動画を見ている方だと、今年多くのチャンネルで「SEOではブランドが大事」「ブランド・ブランド・ブランド」と耳が痛くなるくらい聞いていると思います。

その一方で、「SEOにおけるブランドって何だろう」「具体的にSEOでいうところのブランドを強化するアクションとして何したらいいのか?」というところがよくわからないと思います。

ここの解像度を高めるのは難しいことです。私もこの1年、たくさん考えました。

有名ブランドはいかにしてそのポジションに到達したのか調べたり、ブランドを買って品質と評判の違いを体験・調査したり、自分自身も別の会社で美容ブランド会社もやったりもしています。神戸のゴッホ展に行って実物のゴッホの絵を見にきた人々を観察したり、画廊に行き画家の人に直接質問したり、絵を購入させていただいたりもしました。絵が売れるかもブランドが影響していると思うからです。

このようなことをやってきた結論として私が考えた、一番しっくりくる言語化が「SEOにおけるブランド作りとは、継続的にサイテーションが増え続けるような活動をすること」です。

何かアクションをして、アクションを辞めてもそのアクションを開始するよりも前の時点よりも勝手に他社メディアでのサイテーションが増えている状態を作れるような活動がSEOにおけるブランド作りだと思っています。

それができれば、勝手に指名検索というシグナルも伸びるはずです。ゴッホ展を開催すれば、ゴッホブランドのサイテーションは増えますし、ブランドとしての価値も高まっていきます。ゴッホ展の認知を広げるところにSNSなどのメディア運用も影響します。

逆に、長期的に見たときに「継続的にサイテーションが増え続ける」という成果につながらない施策は、SEOとして成果が弱いと考えています。

- 今、あなたがやろうとしている記事制作は、長期的に見たときにサイテーション獲得に繋がりますか?

- 進めようとしている外部メディア掲載は、サイテーションに繋がりますか?

- その被リンク獲得営業は、サイテーションに繋がりますか?

- そのプレス掲載はサイテーションに繋がりますか?

- botでSNSアカウントを作って運用しようとしている人は、それでサイテーションに繋がりますか?

- AI動画でYouTubeをやろうと思っている人はどうでしょうか

そんな感じで考えていただくと、自社が進もうとしている方向性が長期的に見たときに効果があるのかがわかると思います。

また、私のこの問いは多くのマーケ会社にとっても非常に「耳が痛い問い」だとも思います。顧客に本来必要がない記事制作を提案したり、無意味な被リンク営業を提案している場合も会社によってはあるからです。

これは非常に難しい問いです。サイテーション獲得につながるようなアクションというのは、SEO担当者一人で作れるものではないからです。ゴッホ展、SEO担当者一人では開催できませんので。

業界にインパクトを与えるような新しい事業・サービスの公開に立ち会えるならば、それをプレスで発表しよう、SNSでシェアしようなどとは非常に言いやすいです。

一方で、業界における新規性が何もない時期に、自社を業界内の権威にしていくのは決して簡単なことではありません。ある会社は業界を率いる立場として、カンファレンスを主催して信頼を獲得することもあるでしょう。

また別の新しいスタートアップは、既存サービスにはなかったUIUXにより、ユーザーに選ばれ、口コミ(すなわちUGC)が増えることでサイテーション獲得が実現できるでしょう。

このように、私がいうSEOにおけるブランド作りとは、Googleのアルゴリズムだけを知っていれば実現できるわけではなく、広報やSNSのことも知っている必要があります。

会社ごとに正解は異なるので、一緒に模索していくことが欠かせません。私自身も全ての場合で解決策を持っているわけではないのですが、会社としてこのような問いに答えられるうち手を増やすことが大事だと気づいていたり、現場でいくつかは提案できているものもあるので、今回のお話しで一緒に模索していきたいと思っていただけた方は、ぜひ一緒にお仕事できればと思います。

» アネマにSEO(AI検索のSEO含む)を相談する

AI検索における引用は完全に意味がないのか?

一番皆様にお伝えしたかった点は共有できたので、後は補足です。

「AI検索における引用をSEO投資としていくのは費用対効果が合いづらい」と言いましたが、それでは、AI検索における引用は完全に意味がないのかという疑問があると思います。

ここに関しては、別観点での気づきがあるので共有します。

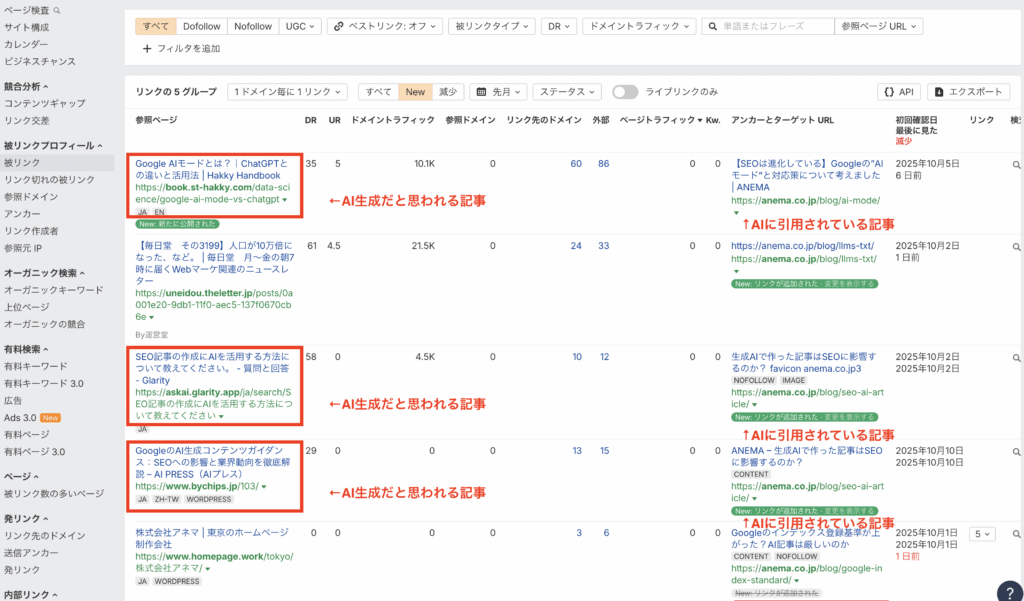

それは、生成AIを用いた記事制作が一般化し、中には「LLMが出す引用元や出展をそのままブログに出している記事」というのが見られるようになりました。

すなわち、去年までよりも被リンクが取りやすくなっているのではないか、ということです。特にこれに触れている人は知る限りでいないのですが、ほぼ確実に被リンクを取りやすくなっていると思います。

私が見ている医療系のクエリでも、あるビッグキーワード1位のメディアはビッグキーワード定義解説の出典元としてずっと被リンクが増えているので、結果としてさらに順位が盤石になっているという事例がありました。

自社でもこれを経験しています。「AI記事はSEOに影響するのか?」といった記事を2024年10月に出したのですが、これは業界の中でも早めに出していたので、今だ被リンク獲得をしてきます。公開タイミングも早い方がAI経由で被リンク獲得になると思うので、スピードも影響するはずです。

このように考えると、直接的にお問い合わせを獲得する意味ではAI検索で引用獲得することをゴールにおくと採算が合わないが、一方でオリジナリティのあるコンテンツでAIで記事作る人が積極的に引用するということが起これば被リンクを獲得したり、ひいてはドメインの評価が高まるといった結果に結びつきやすくなったとも言えます。

なので、knowクエリであったとしても、私は一概に「100%無駄」とまでは思いません。こここは予算や到達したいゴールによっても変わってくると思います。

ただ、以前よりもSEOに先行者利益があると言いますが、早く取り組んでいたものが報われる世界観があると思ったのです。「LLMOで一発逆転!」と言っている人は何もわかっていなくて、むしろ一発逆転はない世界だと思います。

だからこそ、たとえ地道でも、自社のサイテーションをいかにして増やすかという一番コストパフォーマンスの合うところから、少しずつ自社がおすすめされるシーンを増やしていっていただければと思います。

AI検索のSEOで今後大きな影響があるとしたら?

最近のSEOは、AIによる概要もAI モードも出尽くして、この一年間の大変動と比較すると落ち着いてきました。一方で、今後もAI検索ブラウザが一般化したり(ちょうどChatGPTのAtlasが出ましたけれども)、記事制作に使えたり、AIエージェントのSEOが必要といったことが起こってくるとまた勢いよく状況の変化が発生すると思います。

私も引き続き、現場で変化をキャッチアップしてきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

また、今回の記事を見ていただいてわかると思いますが、私は自社に都合が悪くても事実だと思えばお伝えしていますので、一緒にSEOやりたいと思っていただいた事業者様はぜひご相談いただければと思います。

» アネマにSEO(AI検索のSEO含む)を相談する

それでは、今回は以上になります。また次のブログまたは動画でお会いしましょう。