GEOとは?SEOとの違いやAI検索で選ばれるためのポイントを解説

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

最近SEO業界では、「GEO」「LLMO」と呼ばれるAI検索対策がホットトピックとなっています。

SEOについて情報発信している会社の中には、「今GEO/LLMOに取り組まないと先行者利益を失う!」と言っているところもあるので、皆様焦っていると思います。

そこで今回は、BtoB向けのSEO会社の中では最も早い時期から(2025年3月の時点から)AI検索対策について動画を出してきて、その後も毎日探究を進めてきた私が、現時点で出ている情報や自分たちの関わっているメディアの現場感をもとに、AI検索対策について改めてお話しできればなと思います。

今回ですが、この動画に合わせてAI検索対策のチェックリストを作成しました。こちらは個人情報の記入なしで見ていただけますので、合わせてご確認ください。

» GEO(旧LLMO)の最重要チェックポイントまとめ(pdf)

の最重要チェックポイント-1024x473.jpg)

なお、こうした変化の早いAI×SEO領域で絶対に押さえておきたいトピックをブログとYouTubeでは扱っています。経営者・マーケ担当者の方は見逃さないようにYouTubeの方もチャンネル登録をお願いいたします。

それではやっていきます。

SEOにおけるGEOとは

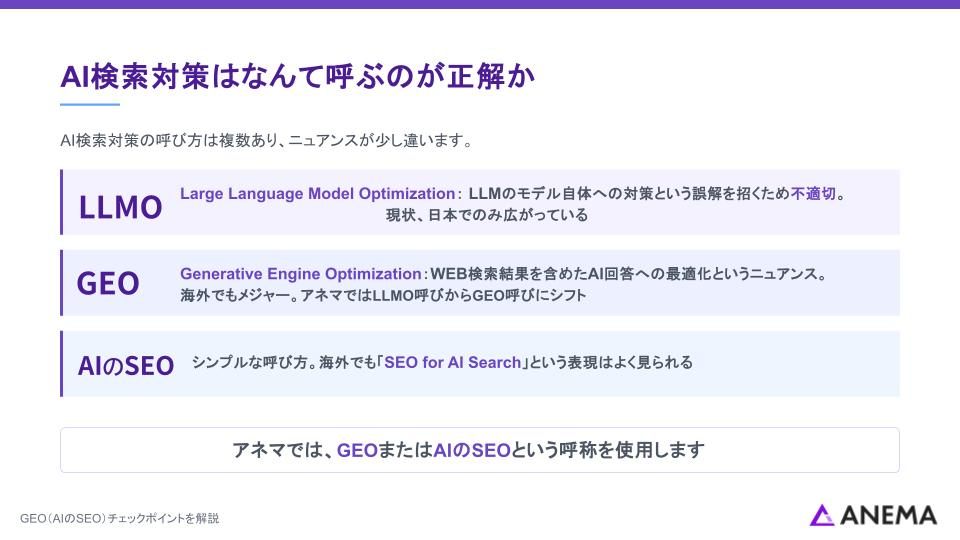

SEO文脈でのGEOとは、生成エンジン最適化(Generative Engine Optimization)のことで、AI生成の回答に対する最適化のことです。

SEOがGoogle、Yahoo!、Bingなど複数のプラットフォームにおいて使える言葉であるのと同様に、AI回答機能があるプラットフォームに対してはGEOというキーワードを使うことができます。

なお、日本では「LLMO」が普及していますが、LLMOだとLLM(テキストを作るAI)のモデルそのものへの対策になってしまうので不適切です。

”Generative Engine Optimization”でGEOの方がWEB検索の結果含めてのAI回答への最適化というニュアンスになるので適しています。現在のAI回答はWEB検索ありきが前提となっていますので。

海外でもLLMOではなくGEOまたは”AI for SEO”がAI検索対策を意味する言葉として主流となっています。

GEO(AI検索対策)はSEOと同じなのか?

次に扱いたい重要なトピックが「LLMOだ、GEOだというけど、結局は普通のSEOと一緒なのでは?」というツッコミについてです。

これは既存のSEOを「検索順位を競うもの」と捉えていたか、「WEB上のブランド評価の受け皿」と見ていたかでも変わります。

前者「検索順位を競うもの」と捉えていた方の場合は、GEOはGoogleの10本の青いリンクの中というアウトプットの中で競うものではないので、全く別のゲームということになります。

一方で後者「WEB上のブランド評価の受け皿」という風にSEOを考えていた人にとっては、経由地点がGoogle検索かLLMかの違いなだけで、本質的には何も変わらない。これまでもこれからもSEOだ、ということになります。

私の考えとしてはこうです。2025年6月8日にXで投稿して1万インプレッションは見ていただいたのですが、下記のような考えとなっています。

何度でも言いますが、「SEO終了!LLMO到来!」というのは完全に間違っています。共存しますし、情報源がWEBサイトで同じで、アウトプット先が検索エンジンかLLMかの違いなだけで、SEOで強いところが基本的にはLLMOでも強くなります。短期的なLLMO施策に大した意味はありません。GoogleやLLMが参照する「元情報」の強化を頑張りませんか?

YouTubeでは「今LLMOをやれば一発逆転できる」というように言われてしまっていたりもしますが、そこには大きな違和感を抱いています。アウトプットが10本の青いリンクだろうと、AI生成の回答であったとしても、世の中で元情報にできるソースは限られているためです。

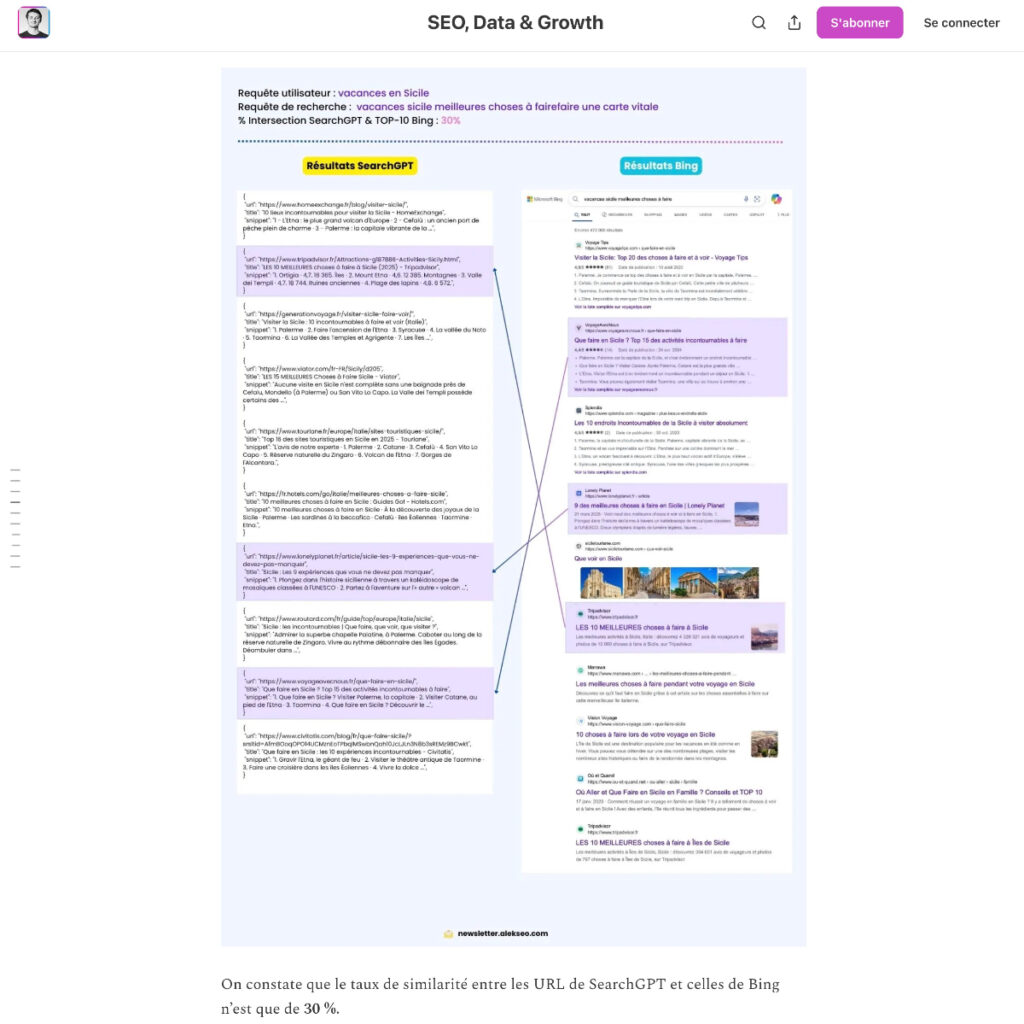

従来の検索であってもLLMであっても、WEB上のページをソースにしている訳なので、その情報源の信頼度合いにアルゴリズムをつけるのであれば、多少の上下動はあれど大きくは変わらないということになります。

また、ChatGPTがWEB検索する際にBingを使っていると私は3月の動画で紹介したのですが、現在はGoogleに切り替わっているという話も出てきています。

GPT searchはBingの検索インデックス活用の際のフィルタリングが強いからGoogle検索引用のような見た目になるのかと思ってました。しかし、4月にはもう「BingよりGoogleっぽい」と感じていたので、想像以上に早い段階から変わっていたかもしれません。

なので、ここまでをまとめても、GEOのベストプラクティスは「既存のGoogle SEOをしっかりやりましょう」ということになります。

既存のSEOをきっちりやった上で、リソースが余っている人は、従来の検索と違うLLMならではの参照の仕方にあったコンテンツの抜き取り方などを調査・探求して、ここにマッチさせていくという考え方はありだと思います。

私も3月ごろからLLMへの対応策といった動画を出してきましたが、別に既存のSEOと具体的なアクションは変わらないので。

ましては「SEOならやりたくないけど、LLMOならお金払う」みたいな考え方になってしまっている方も稀にいるのですが、それだとズレまくってしまっています。変な予算の使い方になってしまうので、注意してください。

GEOで欠かせない、エンティティ対策

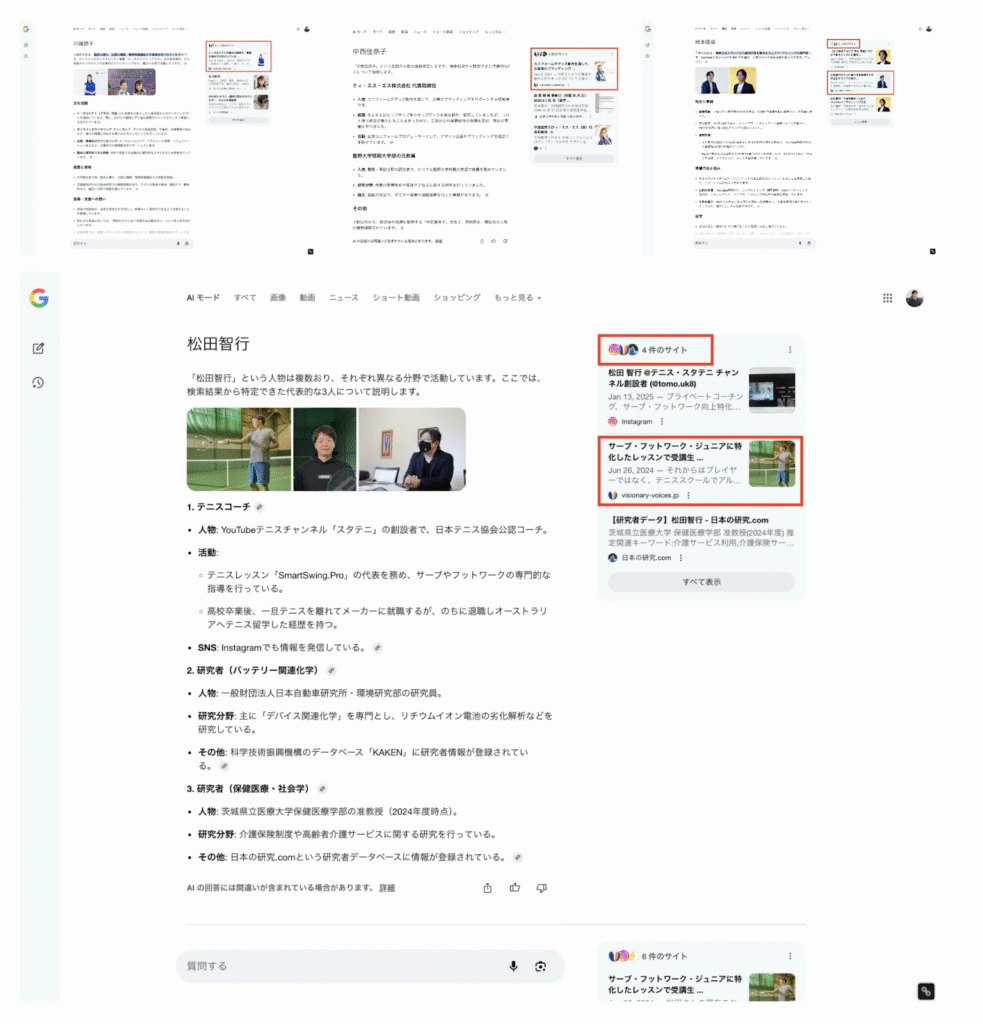

GEOのチェックポイントとしてまず一番最初に確認いただきたいのが、GoogleやLLMからのエンティティ認識情報を意識しているか?という点です。

エンティティとは、WEB上で言及される「廣山晃也」とか「株式会社アネマ」といった固有名詞のことです。

ただの文字列ではなく、「SEOやGEOについて熱心に探求して発信している人」であったり、「岐阜で一番勢いあるSEO会社」のような認識をGoogleやChatGPTなどにしてほしいわけで、そういう認識をしてもらえると[岐阜 SEO]と検索された際にアネマが出てきやすくなります。

エンティティが検索エンジンやLLMにおいてどのように認識されているのか、いくつか確認方法があります。

簡単なものですと、Googleに対してはGoogleトレンドに固有名詞を打ち込み「トピック」と出てくるかです。

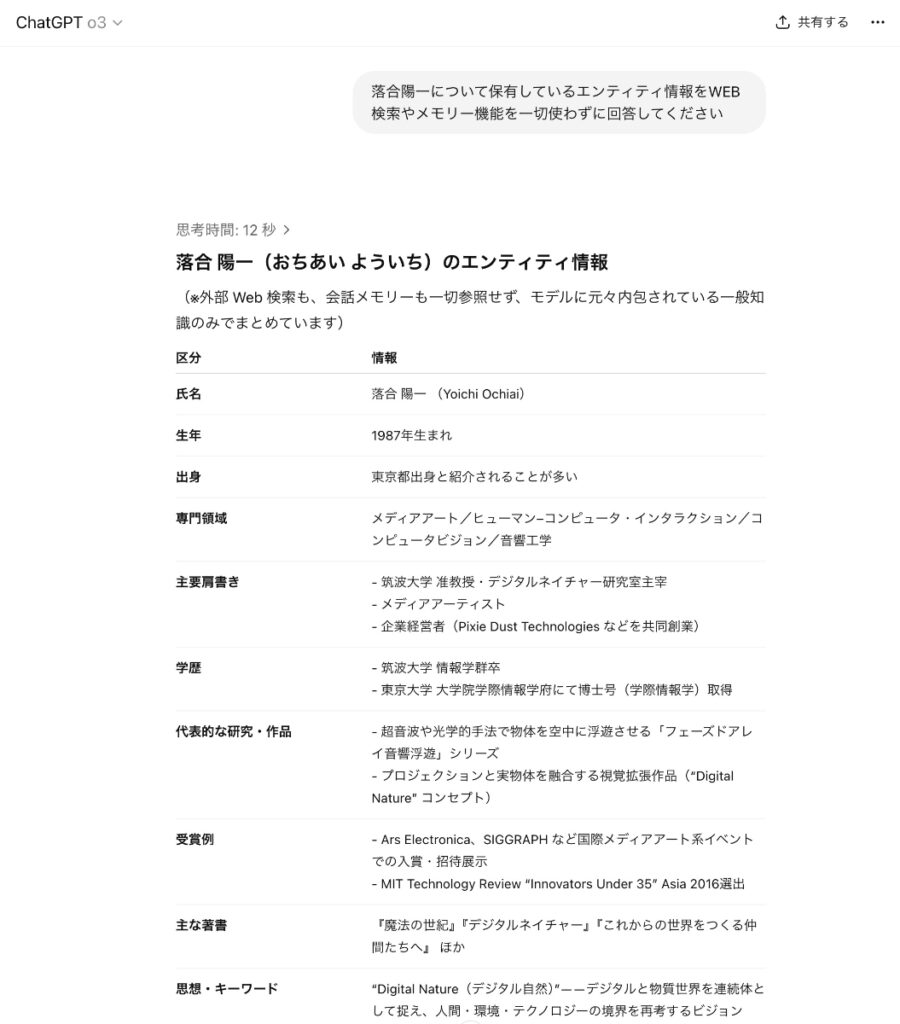

ChatGPTに対しては、「XXについて保有しているエンティティ情報をWEB検索やメモリー機能を一切使わずに回答してください」と依頼してみてください。

ChatGPT o3に落合陽一のエンティティ情報について質問してみたらこうなりました。画面に載せます。

LLMに関しては、モデル(4oとかo3など)開発時の〆切(カットオフ)があるので、そこまでに間に合っていないと載らないので、そこは諦めてください。

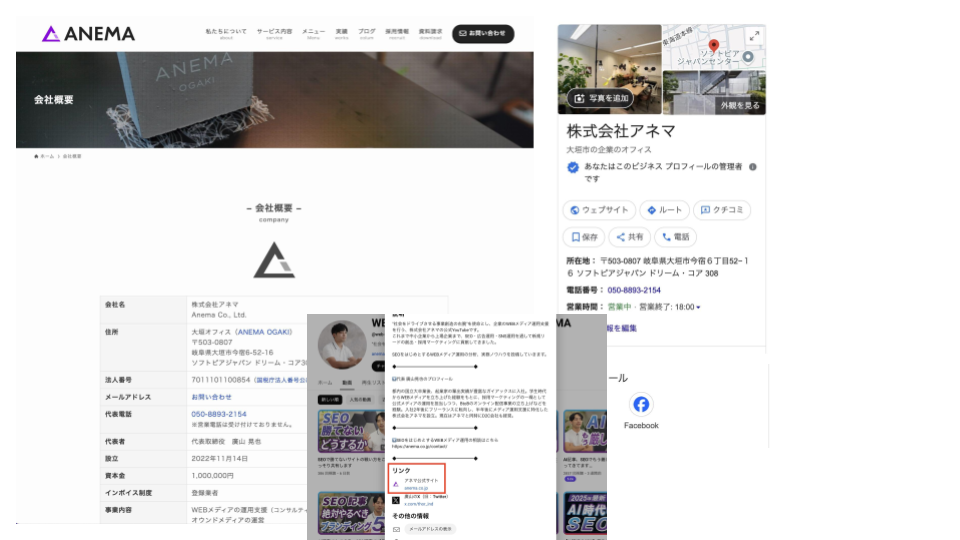

どうやったらエンティティをGoogleやLLMに認識されるかですが、考え方としてはWEB上でのブランド名の言及数を増やしたり、ブランド名に関する説明ページの量を増やすことを意識してみてください。

個人名であれば、運営しているサイトの中に著者ページをつくったり、実名でXを運用するなどもできます。他社サイトにも掲載されたり、他社サイトの中でもプロフィールページ持てると強いです。

会社名であれば会社概要ページをつくること。その他Googleビジネスプロフィールを作ってきちんと説明を入れたり、YouTubeを運営しているのであればそこから自社サイトへのリンクを載せたりも有効です。

できる方はWikipedia掲載なども目指すといいでしょう。「Wikipediaなんて誰でも編集できるから意味ないだろう」と言われますが、恣意的なものは基本は消されるので。このレビュー体制があるからこそ、GoogleもナレッジパネルというスニペットにWikipediaを情報源として使ったり、ChatGPTも事前学習元に活用していたりもします。

私どもが確実にご協力できる一つの施策としては、VisionaryVoicesという、エンティティブランディング用に設計されたインタビューメディアで取材させていただくというものがあります。こちらは実際に過去に掲載した経営者様方がGoogleのAI モードに高確率で引用されるといったGEO効果も発揮しております。

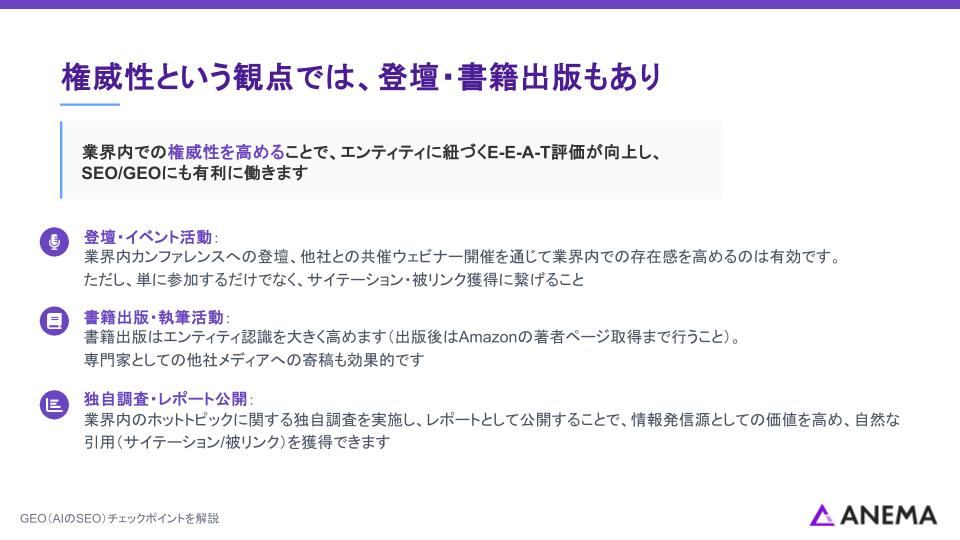

権威性という観点では、登壇・書籍出版もあり

エンティティを高めるというのは、言い換えると業界内での権威性を高めるということでもあります。

この観点でできることでいえば、他社メディアやイベントに登壇することで、業界における権威性UPも見込めます。

具体的には、業界内でのカンファレンスへの登壇や他社との共催ウェビナー開催、他社メディアに寄稿すること、書籍出版などが挙げられます。

自社で業界内でのホットトピックでの調査を行い、調査レポートを公開するのもありです。

細かい注意点としては、ただイベント登壇して終わらずに、サイテーション・被リンクに繋げること。書籍はAmazonの著者ページ所持までつなげることですね。

このようなブランディング活動もエンティティ認識の状況を変えることに繋がりますので、間接的にSEO/GEOに効いてきます。

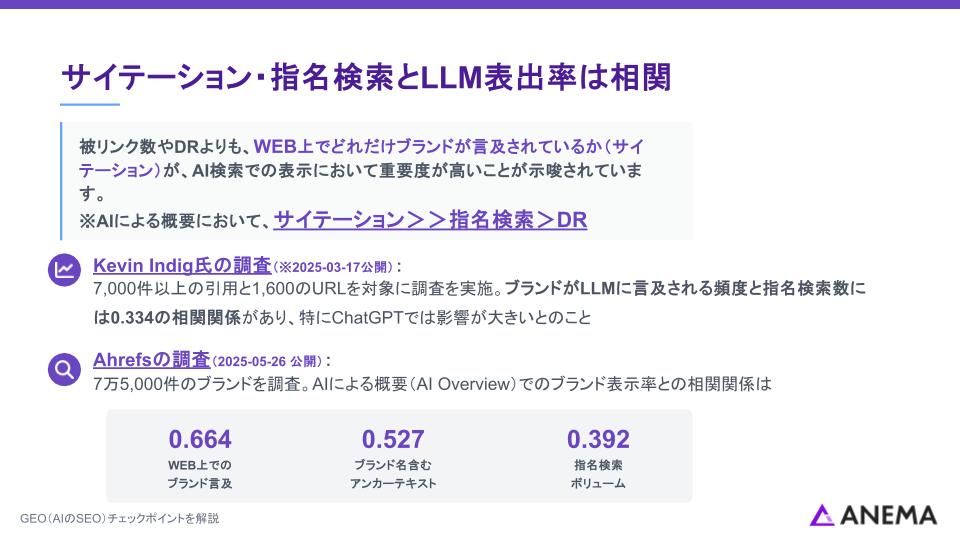

サイテーション・指名検索とLLM表出率はGEOに相関する

エンティティの観点でもう一つ重要な切り口があり、それは「指名検索数」です。

これまで、指名検索数(ブランド名の月間検索ボリューム)と LLM表出率は「相関している」という調査が複数の海外メディアで示唆されています。

たとえば、Kevin Indig氏が7,000件以上の引用と1,600のURLを対象に行った調査では、ブランドがLLMに言及される頻度と指名検索数には0.334の相関関係があり、特にChatGPTでは影響が大きいと結論づけられています。

また、Ahrefsが7万5,000件のブランドを対象に行った調査では、AIによる概要(AI Overview)でブランドが表示されるかどうかは、WEB全体でそのブランドがどれだけ言及されているかに最も強く影響されると結論づけられています。

具体的には、AIOでのブランド表示率との相関関係は、ブランドのWEB上での言及が0.664で最も強い相関、次にブランド名を含むアンカーテキストが0.527、指名検索ボリュームが0.392とのこと。

この結果から、既存のSEOで重視されてきた被リンク数(相関:0.218)やDR(相関:0.326)よりも、リンクの有無に関わらずWEB上でどれだけ自然に言及されているか(サイテーションされているか)が、AIOでの表示において重要であると示唆されています。

このサイテーションの影響が大きいというのも一つGEOのポイントだと思っていて、LLMはモデル開発時の事前学習の際に、自然言語からトレーニングされているので、ブランド名が多く登場すればするほどエンティティ認識の確率が高まるというのはあるはずです。

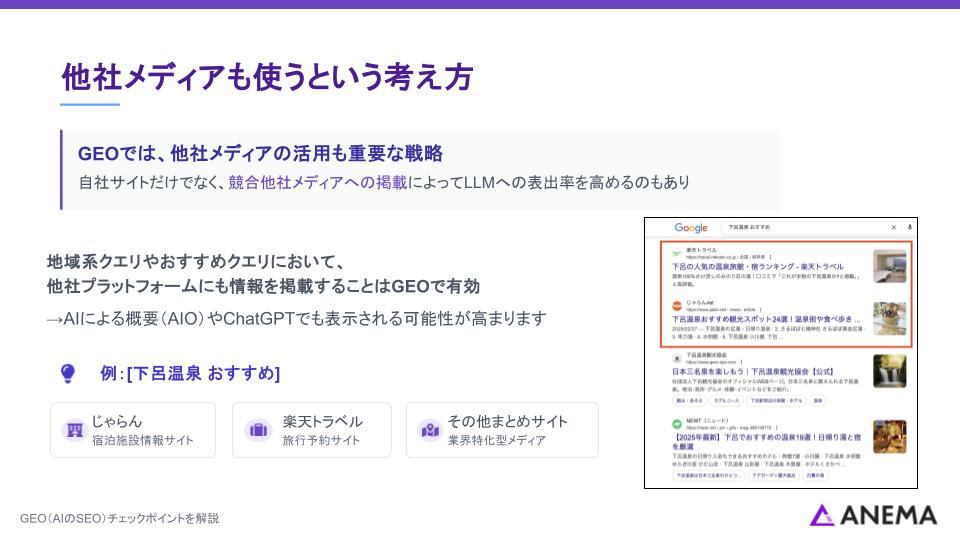

GEOでは他社メディアも使うという考え方は欠かせない

サイテーションに近いどころでいうと、GEOでは「他社メディアも使う」という考え方は重要です。

地域系クエリやおすすめクエリにおいて、自社サイトだけでなく競合している他社メディアにも掲載してもらうことでLLMへの表出率も高めようという考え方になります。

たとえば、[下呂温泉 おすすめ]であれば、自社サイトで上位を目指すだけでなく、”じゃらん”や”楽天トラベル”といったプラットフォームに掲載するという選択肢もあるわけなので。

かつ、こういう他社のまとめサイトに載っているというのは、良くも悪くもAIによる概要(AIO)でもChatGPTにも有効です。

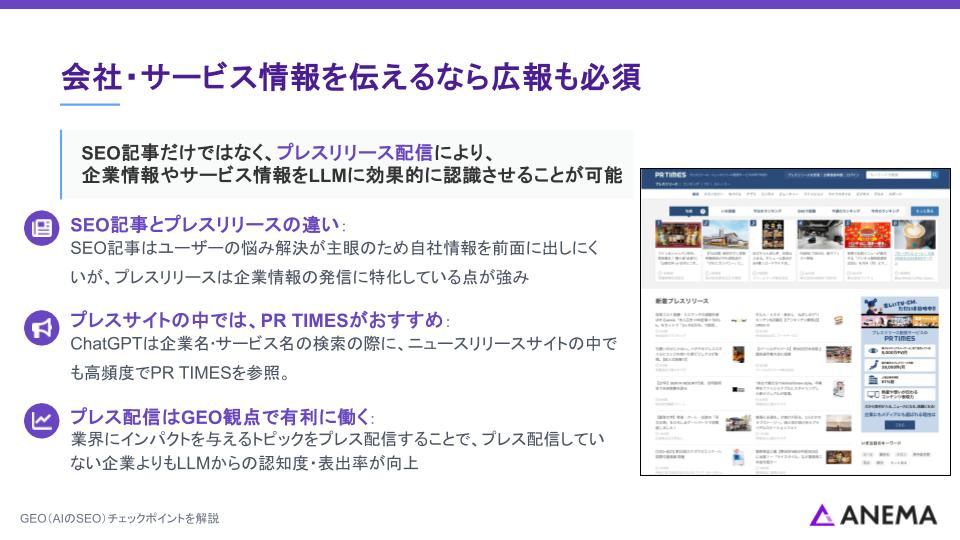

会社・サービス情報を伝えるなら広報も欠かせない

会社の情報やサービスについてLLMに認識させるという観点では、広報も欠かせません。

SEOを意識したブログだと、目線としてはユーザーの悩み解決になるので、基本は自分の話したいことばかりを書くというのはできません。「SEOのやり方」と調べているのに会社の告知ばかり出てきたら離脱するので。

そう考えると、SEO記事のような「お役立ちコンテンツ」はChatGPTのようなLLMに自社情報やサービス情報の詳細を伝える観点では少々不器用ということになります。

これに対して、広報の現場で使われるプレスリリースは企業情報を伝達するのに便利です。

GPTの場合はほぼプレスの中でもPR TIMESからしか情報をとってこないので、私が把握できている限りは他のプレスサイトを使う理由がないのですが、企業名やサービス名に関する情報だったり、新しいジャンルの中でおすすめの会社名などを聞くと、よくPR TIMESを参照していました。

ここから言えることとしては、GEOの観点ではプレス配信していない企業よりもしている企業の方が有利なので、業界にインパクトを与えるようなトピックがきちんとあるのであればプレス配信しようねとなります。

わりかしここはWEB業界の会社はきちっとしている印象ですが、オフライン系の業種では大木会社でも未着手だったりもするケースを岐阜の会社さん方とやりとりしていて感じてますので、ぜひです。

従来のSEOとGEOの違いの焦点は?

の違いの焦点は?.jpg)

では次に、「従来のSEO(Traditional Search)とAIのSEO(AI Search)の違いの焦点はどこにあるのか」という点について見ていきます。

ベースは既存のSEOを行えばいいので、そうではない部分が具体的にどこなのかを探るということです。

ここを考える上での一つのポイントは、GoogleのAI検索の場合は、「クエリファンアウト」の技術がポイントとなってきます。

Google以外のAIはクエリファンアウトを使っていないはずですが、Googleがこれまでも、そしてこれからも覇権を握りそうな状況ですので、まずはGoogleの場合で考えてみます。

従来のSEO(Traditional Search)の場合

まず、従来型検索(Traditional Search)の場合は、検索行動としては、「短いキーワードベースの検索」が主流で、ユーザーは[SEO 勉強方法]のように簡潔なキーワードを入力します。

検索エンジン側はこのクエリ情報を元に、それに応答するWEBページを探しにいきます。ナビゲーションの強い動きです。

入力されたキーワードに最もマッチするWEBページ1枚というのを探してきて、それを10個並べて検索結果にしていました。

AI検索(AI Search)の場合

次に、AI検索(AI Search)の場合は、検索行動としては、長いプロンプトになります。どんなことに困っているのかだけでなく、どんな状況なのか、これまで何をしてきたのかといった背景情報から入力する場合もありますし、複数回のやりとりをしながら最終アウトプットを目指す場合もあります。

基本は従来型検索よりも長いプロンプトが入力されてくるので、AI型は状況を把握した上で、最終ゴールのタスクをどう達成するかといった逆算で動きます。

従来型検索のように入力されたキーワードに最も関連性の高い単一のページを探すというよりかは、クエリファンアウトという技術をGoogleのAI検索(AI Overviews、AI mode)では用いて、入力されたプロンプトをいくつかのサブクエリに分割して、分割したクエリごとで検索を行って、最後に情報を統合して一つの返答として生成します。

そのため、ページ単位ではなく、ページ内の見出し単位(パッセージ単位、チャンク単位とも言います)で比較・評価されると思った方がいいでしょう。

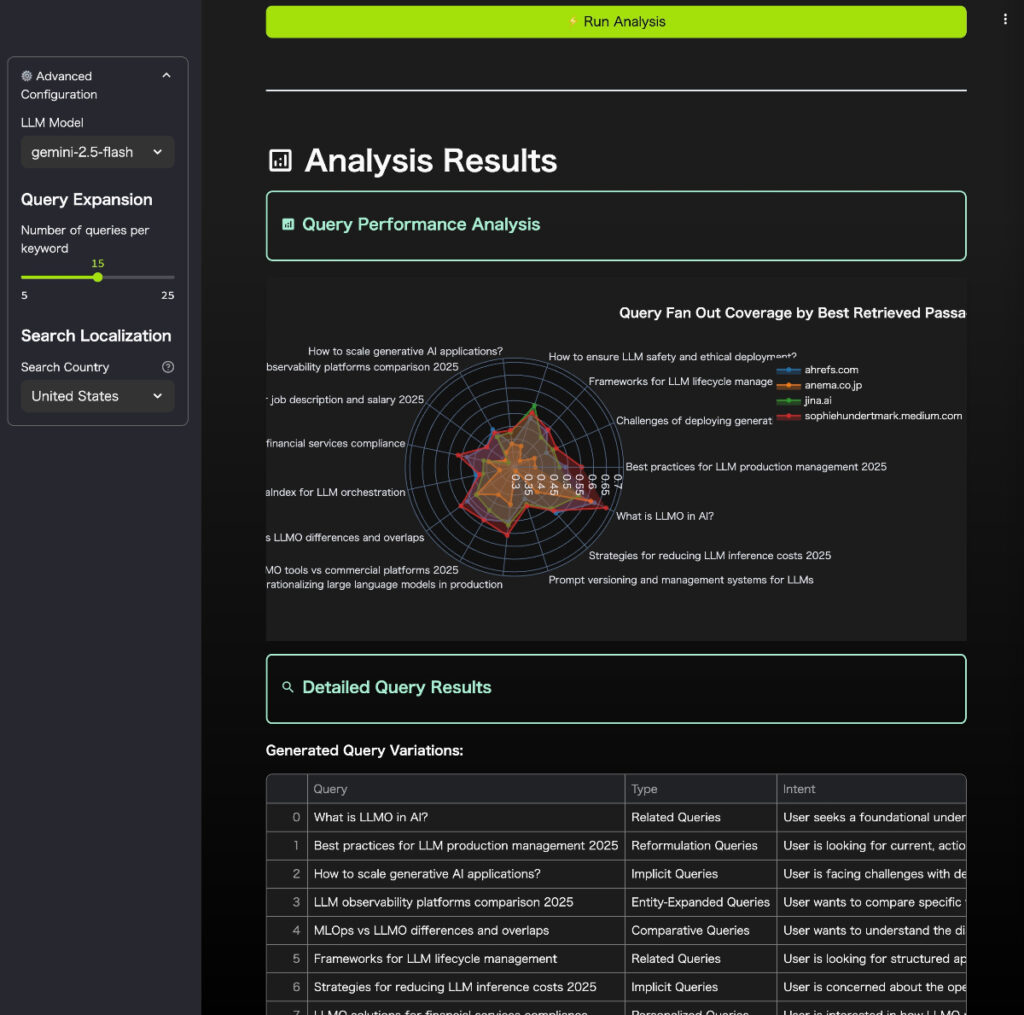

なお、海外ではクエリファンアウト分析ツールみたいなものもあったりするので、一応共有します。

狙っているキーワードとWEBページのURLを入れたら、想定される関連クエリを自動で出して、競合ページと比較しながらセマンティック分析できるツールです。日本用にはなっていないツールですが、今後こういうのが日本語対応でも出てくると思います。

ここまでをまとめると、クエリファンアウト対策として、ユーザーがプロンプトとしてAIに相談するクエリのサブクエリを事前に想定して、記事中でも見出しとして扱えているか?というのが一つ重要な要素となってきます。

一つの見出しごとに簡潔に回答を100〜200字程度でまずは行い、その後ろに根拠や事例も載せるとわかりやすいです。この考え方は従来の強調スニペット対策と同じですね。

なお、クエリファンアウト対策でサブトピック入れすぎで重たくなりそうであれば、クラスター記事(子記事)に分けて内部リンクでつなぐようにしましょう。いわゆるトピッククラスターですね。

まぁなので、一応こうやってGEOの対応策を話してはいるのですが、基本は従来のSEOにも通じてますので、その認識で確認してみてください。

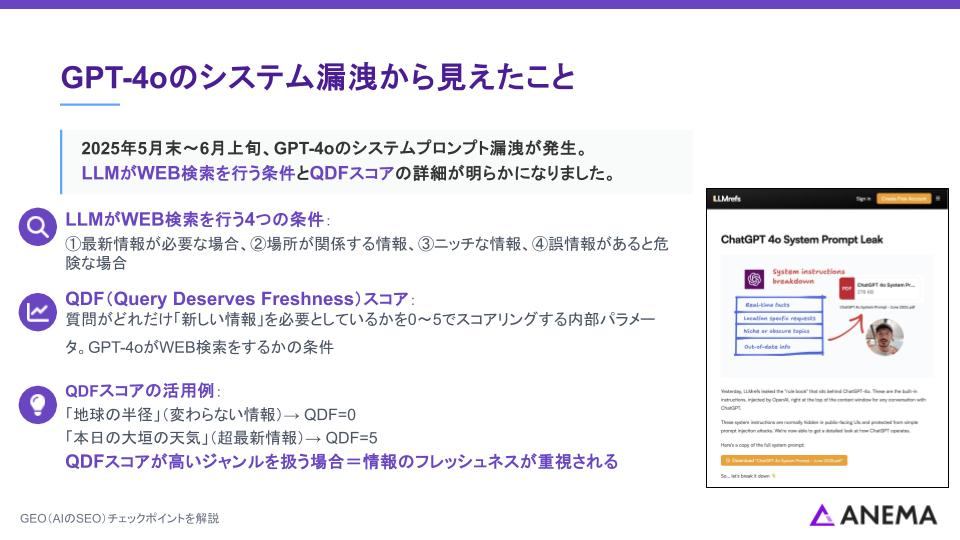

GPT-4oのシステムプロンプト漏洩から見えてきたこと

次に、2025年5月末〜6月上旬あたりで、海外ではGPT-4oのシステムプロンプトの漏洩があったので、この情報が本当だとしたらで見えてきたことを共有します。

どうやってこの情報を取得したのか?という観点では、「プロンプトインジェクション」と呼ばれるものです。ユーザーが細工した入力を送ることで、通常は非公開のシステムメッセージをモデル自身に開示させたというものとのこと。

出てきたものとして、LLMがWEB検索をするのが「①最新情報 ②場所が関係する ③ニッチな情報 ④誤情報が危険な場合」の4つということで、まずこちらは聞いても違和感のないニュースでした。

次に、QDF(Query Deserves Freshness)という内部スコアが0〜5段階評価であるというもの。これは「その質問(プロンプト)がどれだけ“新しい情報”を必要としているか」を0〜5でスコアリングし、GPT-4oがWEB検索をするときの“鮮度バイアス”を決める内部パラメータということです。

「地球の半径」など、5年以上前の情報でも変わらない情報であればQDFは0でOKで、「本日の大垣の天気」のような超最新情報が求められるクエリではQDFは5になるということ。

たとえば、今話しているようなGEOの話なんかも3月の動画が古すぎて嫌になってしまうくらい変化が早いので、こういう領域であれば記事に求められるQDFも高くなるということ。こういうジャンルの情報を扱うのであれば、定期的な情報の更新が求められますね。

GEOにおけるマルチメディア面での対策

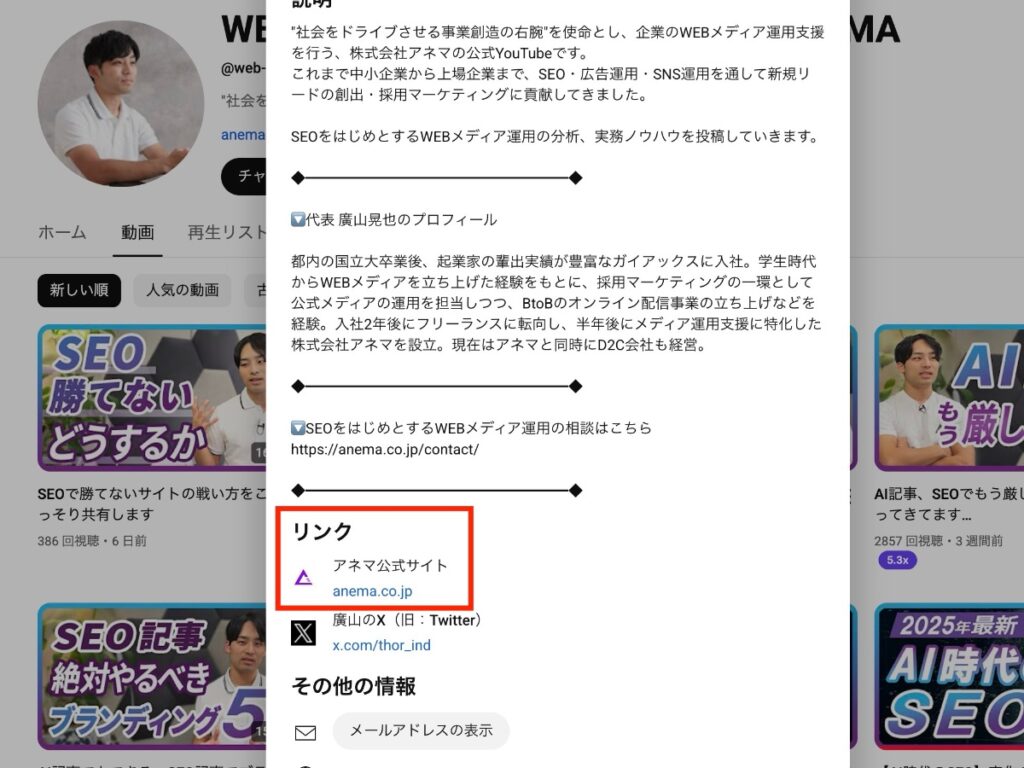

あとはマルチメディア面での話をすると、YouTubeを企業でやられている方はチャンネルプロフィールや動画のタイトル、外部共有のSEOもきちんと考えられた方がいいと思います。

チャンネルプロフィールでは、運営会社情報や運営サイトの情報を設定して、エンティティ対策を。

動画のタイトル・概要欄・動画内では狙ったキーワードを適切に使うことで、Google AIによる概要(AI Overviews)やChatGPTでも露出することがあります。特に、AIOは他のLLMよりもYouTube登場率が高い傾向があるのでチャンスです。

llms.txtはGEOに意味あるのか?

llms.txtについては、業界標準採用はされていないので、採用された話を聞くまでは何もしなくていいです。

少なくともGoogleはいらないとはっきり言っていますので、Googleには通用しません。

» 関連記事:【llms.txtは不要】LLMOのよくある誤解について

GEOで最重要は、WEB上でのブランディングとLPO

最後に、一番伝えたいことを話して終わります。

最重要は「WEB上でブランドをつくること(エンティティ・ブランディング)」です。

手段はXを使おうが、YouTubeを使おうが、Instagramでも広告でもVisionaryVoicesのようなWEBページでも構いません。どれでもいいので、まずは実態のある事業を誇張なく実態に相応しいレベルでWEB上でブランディングすること。

その上で、指名検索されたユーザーにしっかりコンバージョンいただけるCVRの高い固定ページ、または受け皿になるSEO記事を用意しておくことが大事です。

「お役立ち系コンテンツで集客」という手法は生成AIの登場とともにちょっとずつ難しくなってきています。

なので、より意識をブランディングとLPOの方に持っていっていただければなと思います。

これは従来のSEOでも、AIのSEO(GEO)でもどちらでも同じく重要なことです。

「LLMOで一発逆転!」「今LLMOやらないとヤバい」という間違った情報に流されずに、WEBメディア運用で当たり前に行うべきブランド対策を行っていただき、従来のGoogle SEOでもAIのSEOでもいい結果を残していただければなと思います。

難しい方はSEO/GEOについて、私の方でサポートさせていただきますので、基礎からみっちりやっていきましょう。お問い合わせよりお声がけください。

実際にご支援する会社は今回のレベルをスタートに、もう少し踏み込んだところまで見させていただきます。

それでは今回はここまでです。また次の記事または動画でお会いしましょう。