E-E-A-Tとは?SEOの成否を左右する信頼性評価要素について解説

”E-E-A-T”という言葉は聞いたことがあっても、具体的に、自分のサイトをどう変えたら良いのかよくわからないですよね。

Googleは、自分たちの作っている検索結果があるべき姿になっているか、外部のレビュアーたちにチェックしてもらっています。

その際に、Googleが上位に上げるページの良し悪しの判断基準として使っている「品質評価ガイドライン」というものがあり、その中に、”E-E-A-T(Double-E-A-T)”という言葉が何度も出てきます。※検索結果の品質を評価するために外部の検索品質評価者向けに作成しているガイドライン

E-E-A-Tの観点を軽視していると、Googleが上位表示したいページとズレてきますので、いずれアップデートでサイトが吹き飛びやすくなってきます。

今回は、実際に医療機関のSEOコンサルも複数社同時並行で行っている私が、E-E-A-Tとはそもそも何かということの説明から、今すぐサイトに取り入れられる実践的な対策方法まで、じっくり解説します。

「E-E-A-T対策を今すぐ実装したい」

「今後Googleが進化して、よりE-E-A-Tの評価ができるようになった時でも吹き飛ばないサイトを作りたい」

という方は、ぜひ最後までご覧ください。

なお、「WEBマーケティングスタジオ」では、こういったSEO担当者が今日から実践できるSEOノウハウを記事版とYouTube版を用いながら解説しています。

今回の記事の動画版は下記になります。テキスト/音声の好きな方でご活用ください。

そもそもE-E-A-Tとは何なのか

E-E-A-Tとは

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです。

もともとは”E-A-T”(専門性・権威性・信頼性)で、低品質なサイトが検索上位に表示される問題があることを背景に、2014に導入されました。

後から、2022年12月になって、Experience(経験)という要素が加わって”E-E-A-T”となりました。※参考:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 | Google検索セントラルブログ

この変更は、「自分は実際には経験していないけどライターだから書いている」だったり、「SEOでキーワードを上げたいから書いている」のだと、検索利用者にとっても参考にならないとGoogleが判断したためです。

例えば、確定申告について調べていて、「確定申告書の正しい書き方と間違えやすいポイントを知りたい」っていう時に、確定申告をしたことない人の記事を読むのは嫌ですよね。

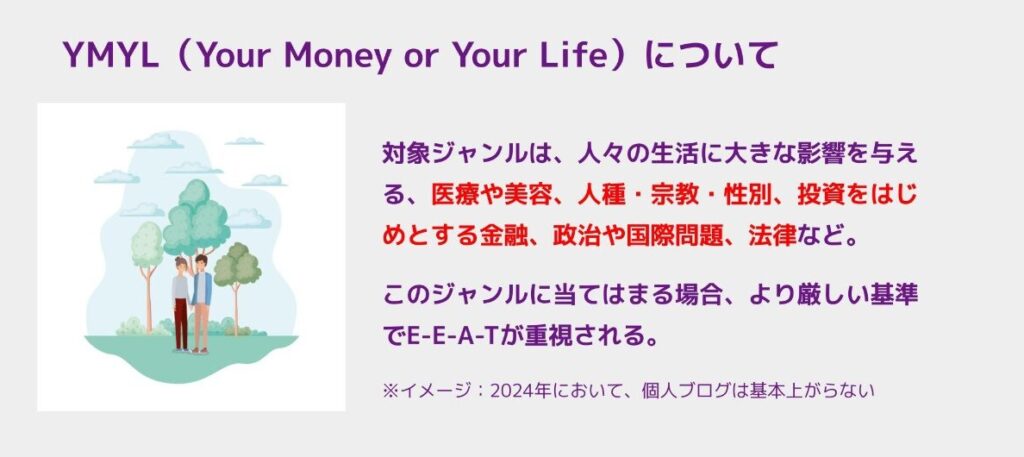

特に、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、健康やお金など、人々の生活や人生に関わるジャンルでは、不正確な情報が検索上位にあった時に、社会的な悪影響が発生します。

間違った情報が広がってしまうと、人々の生活に悪影響を及ぼしてしまいますからね。それゆえに、YMYLに該当するジャンルでは、よりE-E-A-Tが重要視されます。

YMYLジャンルではE-E-A-Tがより重視されますが、それ以外のすべてのジャンルにおいてそれと同じレベルのE-E-A-Tが求められるわけではありません。

「珍しい動物とは何か」みたいな、主観的な要素が強いトピックでは、E-E-A-Tの重要度は比較的低くなります。また、観葉植物に関するサイトなども、学術的には論文や学術誌関連のサイトを上に上げるべきですが、そもそも情報が少なかったり、間違っていても人の人生に影響が少なかったりするので、相対的にE-E-A-Tは重視されていません。

E-E-A-Tの中で「特にこれが大事」というのはあるのか

信頼性(Trustworthiness)が最も重要な基盤となります。信頼性がE-E-A-Tの中心で、他3つはすべて信頼性を支えるための要素となっています。

-e1758612659553-1024x410.jpg)

個人ブログに多いですが、動物アイコンで匿名で、かつソースもないような記事だと、あんまり信頼できないですよね。Yahoo!知恵袋の情報を参考にしつつも、話半分で見ているのと同じです。

その上で、残りのE-E-Aを解説すると、

Experience、「経験のE」は、コンテンツ作成者がそのトピックを扱う資格があるといえるだけの経験を持っているかを示しています。経験があるから信頼できます。

たとえば、「ニュージーランド旅行における、入国審査の注意点」という記事で、実際にニュージーランドに行ったことがない人の記事は読みたくないですよね。

Expertise、「専門性のE」は、トピックに関する作成者が専門的な知識やスキルを持っているかです。専門性をもっているから信頼できます。

たとえば、「がんの治療方法」を医師免許を持っていない自称医者から聞きたくないですよね。

Authoritativeness、「権威性のA」は、業界内での評価や他者からの推薦があるかです。評価されてるから、信頼できます。

たとえば、NHKのニュースだと、X(Twitter)だけで流れているニュースよりも正確な可能性が高いと信じられます。

E-E-A-T対策ができているかは、どうやって確認するのか?

E-E-A-Tそのものは、「意識すること」なので、ツールで測定できるものではないです。Googleのランキング要因でもありません。

ただ、E-E-A-Tは「Googleが作りたい検索エンジンの理想像」なので、E-E-A-Tの観点で方針が合致しないサイトは、アップデートで吹き飛びやすくなっていきます。

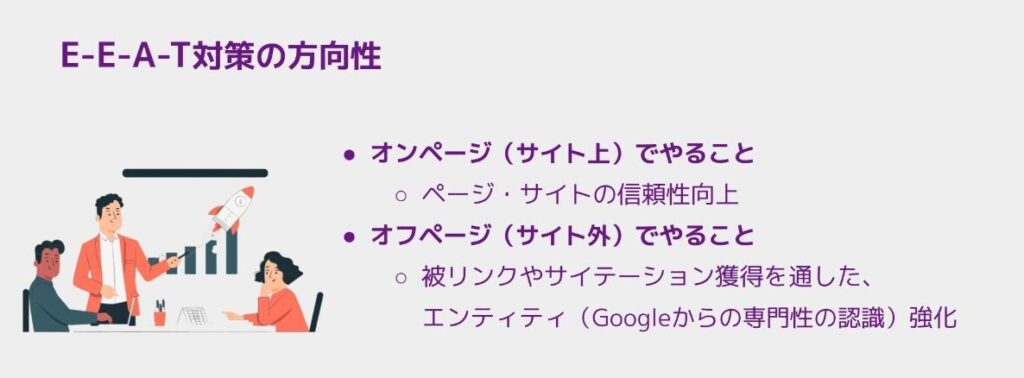

オンページ(サイト内)で、E-E-A-Tの観点で自社のサイトが信頼できることを表現し、オフページ(サイト外)のシグナル(被リンク・サイテーション)で信頼性をGoogleに証明していくのが良いE-E-A-T対策となります。

AI記事はE-E-A-Tに弱い

最近はChatGPTやClaudeなどの生成AIによって、AI記事が簡単に量産できるようになりましたよね。

しかし、「AI記事そのまま」というのは、E-E-A-Tの観点では非常に弱いです。

の-ランキングが2024年5月18日に大幅低下--1024x576.jpg)

2024年3月のアップデート以降、生成AIで記事を量産したサイトは低品質扱いとなり、ペナルティで吹き飛んでいます。

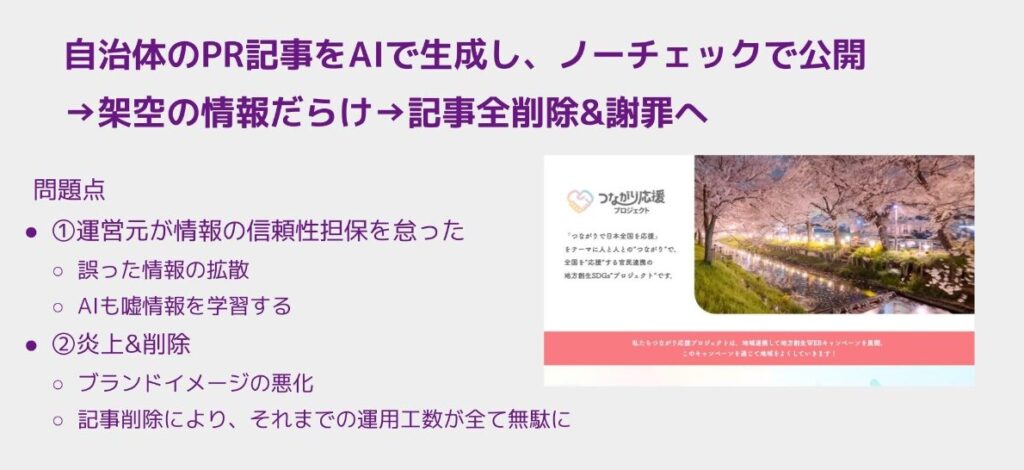

また、先日は自治体が後援しているメディアがAI記事をノーチェックで出していて、架空の公園を生み出したり、神社の位置を変えたりなど、ハルシネーションを起こして嘘情報を巻き散らかしていました。

» 生成AIで福岡のPR記事作成→“架空の祭りや景色”への指摘が続出 開始1週間で全て削除する事態に

「本記事はAI生成しているので、情報の正確性を保証するものではありません」という注意書きまでして、AI記事をそのまま出していたんですね。これはE-E-A-Tの正反対になってしまっています。

最終的にどうなったかっていうと、Xで炎上しました。で、記事を全て消す結果となっています。

この騒動を見ていた人からの評価も落ちたでしょうし、記事を消したから、記事制作のディレクションの工数もすべて無駄です。

これぞまさに、人間が担保すべきE-E-A-Tを軽視した結果です。アップデートにやられたわけではないのですが、検索エンジンだけでなく、人間もそもそも信頼性を求めてるんです。

「ライティングという作業」自体はAIでもできるのですが、そこに経験や専門性、権威性からなる”信頼性”を担保していくっていうのは、人間の仕事なんですよね。

人間の仕事をサボると、大きなしっぺ返しをくらいます。

AIで記事量産できる時代だからこそ、「ちゃんと監修しているか」であったり、「実際の経験を記事に入れていく」重要性が高まります。

ちなみに、私たちアネマの場合は、一次情報をZoomでヒアリングして、「プロであるその会社だから出せる記事」というのを制作しています。ただその代わりに、工数かかるので量が出せないという弱みがあります。

このような、生成AIがSEOにどのように影響するのかについては、「生成AIで作った記事はSEOに影響するのか?」にて詳しく解説しています。

具体的なE-E-A-Tの対策方法

ここからは、E-E-A-Tそれぞれの要素で、具体的に何をしたら対策になるのか解説していきます。

Experience(経験)の観点で意識すべきこと

まずExperience、「経験のE」からです。経験は、そのトピックに関する実際の経験を持つかが大事です。

経験の観点を強化する方法は、3つあります。

- 自分が経験者である場合、実際の体験に基づく具体的な情報を載せること

- 自分が経験者でない場合、経験者へのヒアリングを行うこと

- あるいは、複数の経験者の意見を収集し、集約したものを示すこと、です。

順番に解説していきます。

の観点を強化するには-e1758611922527-1024x386.jpg)

まず、1つ目の「実際の体験に基づく具体的な情報を提供する」ことについてです。

旅行記事の場合は、自分が実際に行ってどうだったのか。現地でどんな失敗があったのか。何に感動したかなどが記事の読み手にも参考になります。

くれぐれも、「現地に行った経験のないライターがWEBの情報をまとめるだけで記事をつくる」ということにならないようにしてください。

実際に身銭を切って現地を訪れ、現場の写真を撮ってサイトに載せている記事が高評価です。そういう意味では、フリー素材ではなく、自分で撮った画像であることも重要です。

一眼でなくてスマホでいいですが、自分のサイトにしかない画像を使いましょう。無料素材サイトの画像だと、自らオリジナリティを捨てていることになります。

製品のレビューの場合は、実際に使わないとわからないような細かい特徴や、使用感の変化、予想外だった点など、カタログには載っていないような情報を含めるといいでしょう。

AIについては、「自分で経験すること」ができないので、独自の実体験を自分では生み出せません。生成AIを使う場合は、自分で経験談をメモとしてアウトプットし、それを編集してもらう形にするといいでしょう。

2つ目、「経験者へのヒアリングを行う」ことについてです。

自分が経験したことのない場合でも、実際の経験者から話を聞き、その声を記事に反映させることで経験の観点を付与できます。インタビューしましょう。

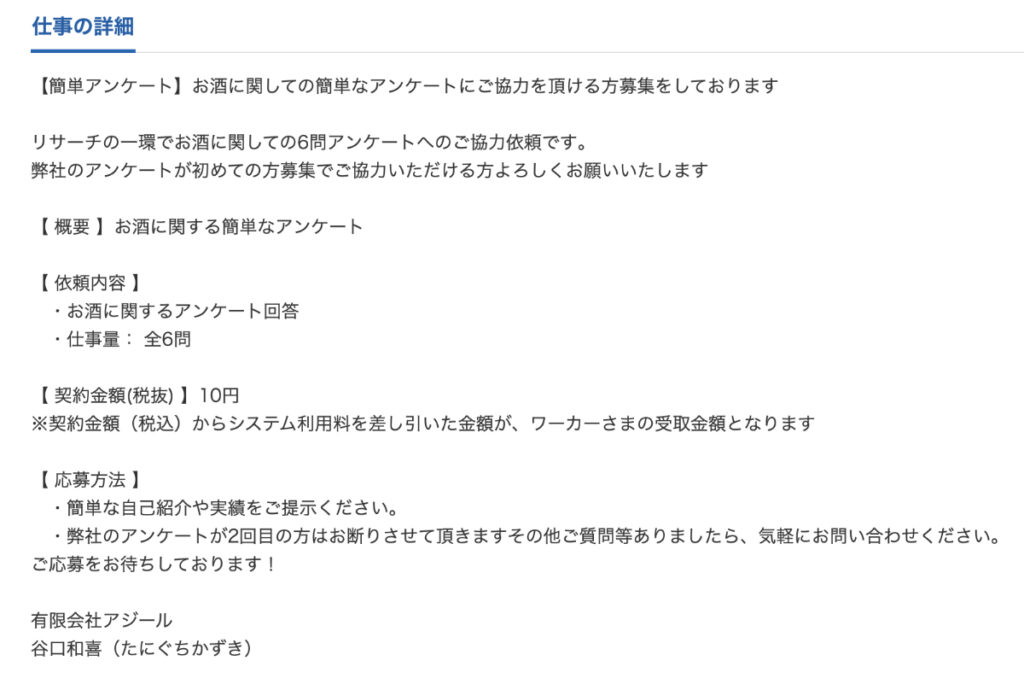

最後は、「複数の経験者のデータを収集し、集約したものを掲載する」ということについてです。

特定の商品やサービスを実際に使用した人々へ独自のアンケート調査を行い、その結果を記事に盛り込めば、より信頼性の高い情報を与えられます。アンケート調査については、クラウドソーシングを利用すれば、1人あたり10円で複数の質問への回答を得ることもできます。そういう選択肢はあります。

ただ、一番は、自らの実体験があることです。その話をすべきプロの人の見解が検索でも上位に上がるべきです。

Expertise(専門性)の観点で意識すべきこと

次にExpertise、「専門性のE」について説明します。

専門性の評価を紐づけるエンティティを用意したい

専門性対策としては、まずは自らが本物のプロであること、または専門家を引っ張ってくることが重要です。

専門家であることの証明としては、著者のプロフィール欄と、そこから飛べるプロフィールページを作ることが対策になります。

例えば、この記事を書いている廣山晃也は、SEOの専門家として、下記の著者ページを作っています。

» 廣山晃也のプロフィールページ

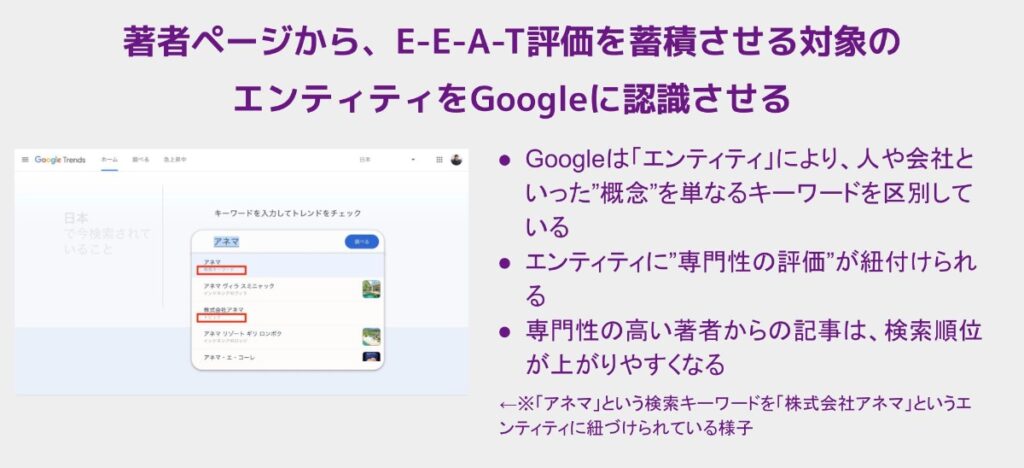

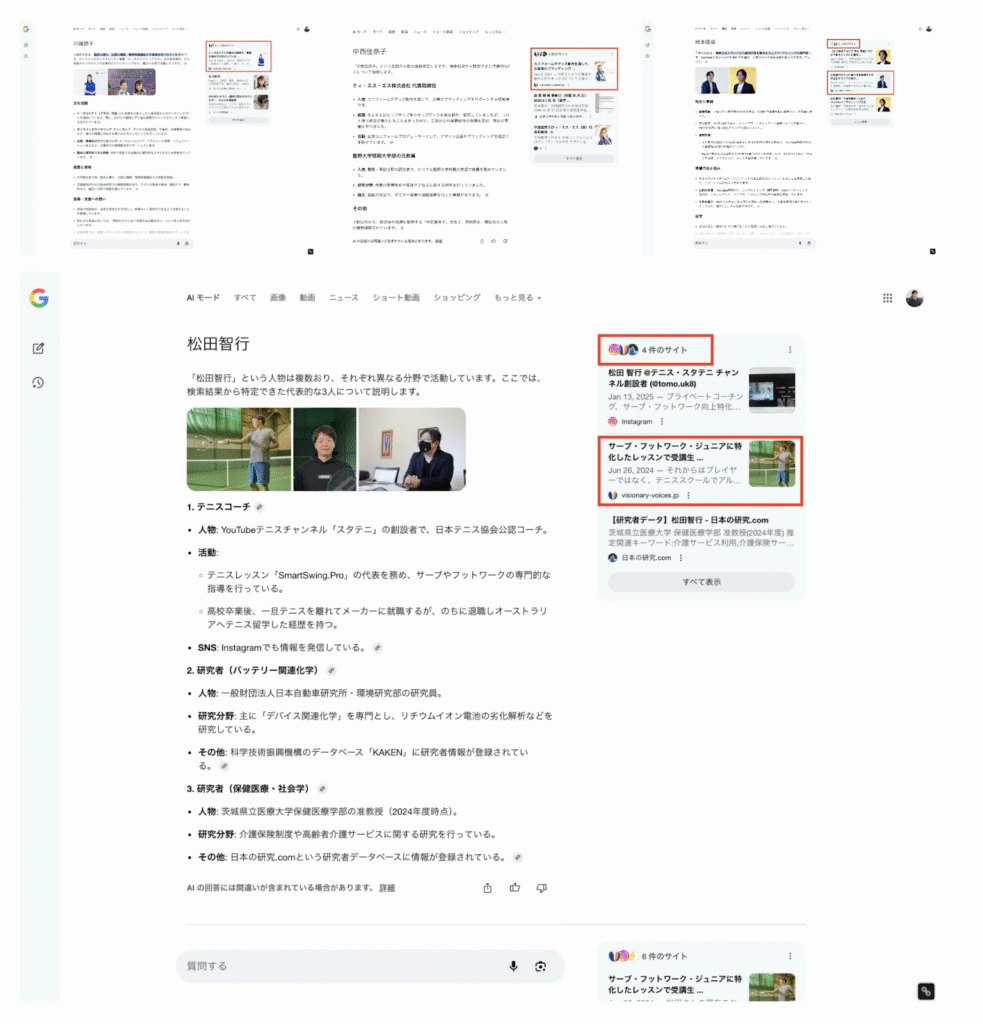

会社や著者それぞれにGoogleは「エンティティ」という概念をもっており、専門性の評価を紐づけています。

たとえば、「観葉植物マスターの廣山が」と他社メディアで紹介されることが増えていくと、「廣山晃也が監修した観葉植物に関する記事」が観葉植物に関するジャンルで上がりやすくなります。

執筆者の名前のエンティティに専門性の評価を紐づけるために、その業種における資格や学歴、受賞歴などをもっているのであれば、それらを載せましょう。

医者でいうと、どこの医学部医学科を出たかとか、医師免許持っていることとか、どこの病院に勤務したとか、何病院を開業したとかですね。経歴を書きましょう。医師免許をもっていることや医学部医学科を出ていること、または病院から記事を出していることで専門性を評価しやすいです。

近年SEOで事業者が運営するサイトが強くなってきていますが、会社は匿名の個人ブログよりもエンティティを認識しやすく、「事業をやっていること=専門性の評価が高い」という観点で有利になっているはずです。

なお、E-E-A-Tを示していくにはエンティティのブランディングが必要です。

エンティティをブランディングする手段としては、VisionaryVoicesのようなインタビューメディアに掲載されるのが有効。実際にこのメディアはGoogle AI モードにおける引用率も非常に高いです。

VisionaryVoices掲載は、下記よりお問い合わせすることで対応可能です。

» 【VisionaryVoices】インタビュー取材を申し込む

資格がないジャンルはどう専門性を評価するのか

なお、資格がないジャンルはどうでしょうか。

料理ジャンルを例に挙げて、専門性のレベルを比較してみます。

- 実際に料理学校を卒業し、レストランを経営している人

- 料理に関する書籍を書いている人

- 3人の子供に毎日料理を作っているお母さん。誰かに指導とかはしていませんが、経験豊富です。

1~3の中で、どれが一番専門性があると思いますか?

結論としては、検索意図に応じてどの方を評価するか重み付けを変えるということです。

先ほどの病院のような、YMYLジャンルでは、料理のような「愛好家」よりも「資格保有者」が上位となります。

経験のEと専門性のEはどちらが重要か

ちなみに、Eは2つありますが、どちらが重要か。結論としては、文脈次第です。

「具体的な方法」や「細かいノウハウ」に関しては、専門家が作成したコンテンツが上がりやすいです。

例として、「睡眠薬が安全かどうか」というトピックを考えてみると、実体験で「自分が問題なかったか」経験談を語ることはできますが、それだけで責任をとれる記事にはならないと思います。この場合は専門性が強いです。

もう一つ、[夜食 やめたら 痩せた]のような、「他の人が試してどうだったか知りたい」という内容であれば、実体験が評価されます。

実際に検索してみると、Yahoo!知恵袋やはてなブログ、アメーバブログ、その他メディアの体験談が上位にきていました。

キーワード・検索意図によって、どっちのEが重視されるのかは変わります。

Authoritativeness(権威性)の観点で意識すべきこと

を高めるには-e1758612346590-1024x406.jpg)

Authoritativeness、「権威性のA」とは

Authoritativeness、「権威性のA」は、あなたやあなたのサイトが、その分野でどれだけ信頼できる情報源として認められているかを示すものです。

権威性を示すのに有効なのは、次の2点です。

- 政府や自治体、大学などの権威あるサイトからの被リンクがあるか

- ポジティブな評判がWEB上にあり、ネガティブなものが少ないか

被リンクとサイテーション(外部からの言及)を増やしていく企画を考えるのが具体的なアクションになります。

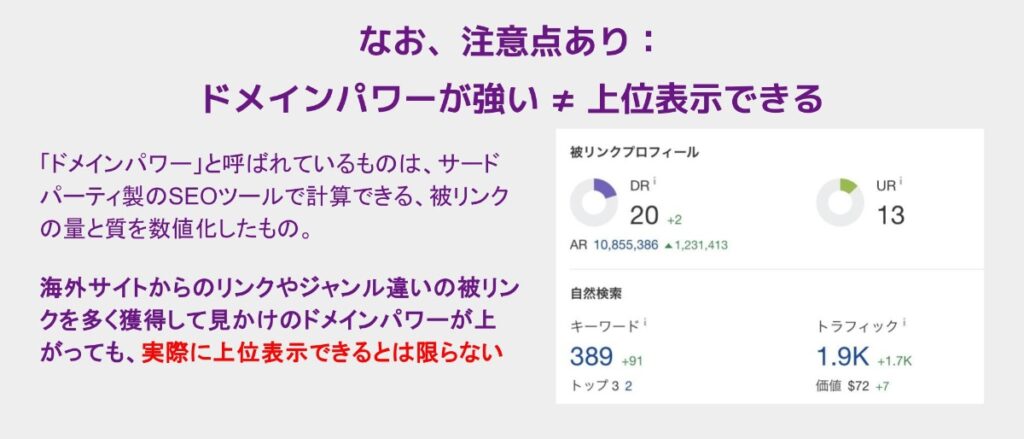

被リンクは数が取れればなんでも良いとか、ドメインパワーの強いものならOKというわけではありません。自分たちが評価を得たいジャンルで評価されている、より大手のドメインからの被リンクがほしいです。

たとえば、テニスブログをやっていたら、WOWOWのようなスポーツ中継事業をやっている事業者サイトから被リンクもらえたら強いです。

なお、一つ注意点として、ドメインパワーが上がればなんでもOKだと思っていると、ahrefsなどのツールで分析するとドメインパワーが強いけど、実際には全然記事が上位に上がらないといったサイトが完成します。そこだけご注意ください。

また、具体的な被リンクの獲得方法は、「ドメインパワーを強くする被リンク獲得方法について」にて、正直公開したくないレベルの有料級の内容を出しています。

他にも、専門性のところでも述べましたが、記事の著者や運営者を明確にすることも重要です。先ほど解説した資格・学歴の他に、著者のプロフィールページにこれまでの経歴や取材、登壇実績も追記しましょう。

Authoritativeness、「権威性のA」に記事数は関係ないのか

記事数もAuthoritativeness(権威性のA)に関係します。

サイト単位で権威性を示していくには、被リンクとサイテーションの他に、ある程度の記事数も必要です。

1記事だけ有益な記事があっても、なかなか人々はそのサイトに対して「詳しいサイト」とは認識しないですよね。

3ページしかないサイトと50ページあるサイトだと、だいぶ印象が違います。逆に、300ページと400ページでは、上位表示できて流入がある記事がそれだけあるならいいですが、ただ記事数が多くてもほとんど意味ないかと思われます。

もう一つポイントとしては、自分たちが評価を受けたいジャンルで、そのジャンルのトピックを複数のページで扱っていくっていうのが重要です。

テニスで評価されたいのに、ゴルフの記事があるとかは、余計なので注意してください。

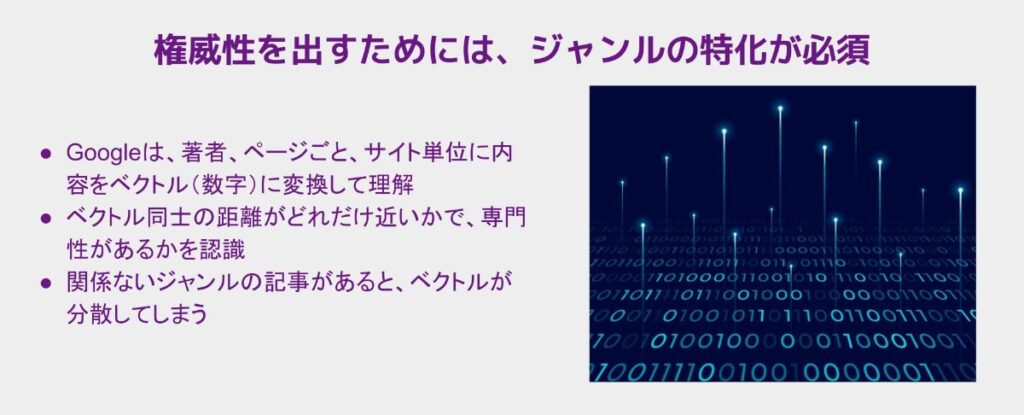

Googleは著者のエンティティ(専門性)とページ、サイト内の内容すべてをベクトルに変換し、その関連性を測定しています。

このベクトルがぎゅっと詰まっている方が専門性が高いと評価されるんです。なので、雑記になってくるとSEOに弱くなります。

メインテーマから離れたページがあると、ベクトルの観点で評価が落ちてくるので注意してください。

Trustworthiness(信頼性)の観点で意識すべきこと

ここまでお話しした経験、専門性、権威性の土台となるのがTrustworthiness、「信頼性のT」です。

Trustworthiness(信頼性のT)はどのように見られるのか

最初の方で説明した通り、たとえ豊富な経験や専門性、権威性があったとしても、信頼性が欠けていれば、それらは全く意味を持たないということです。

を強化ためには-e1758612583766-1024x451.jpg)

例えば、いくら経験が重要とはいえ、金融詐欺ジャンルで豊富な経験を持つ詐欺師であっても、その詐欺師が運営する投資情報のサイトは信頼できないということになります。

経験や専門性は、それが使われる文脈も重要です。

例えば、商品のレビュー記事を書く場合。他社の商品であっても、アフィリエイトだと商品の良いところしか言わないかもしれませんよね。これだと信頼性が弱くなります。

アフィリエイト記事が上がりづらいのにも、関係あるかもしれませんね。

自分のサイトで、信頼性を高めるにはどうすれば良いのか

信頼性を高めるためにできる方法は、「情報源を明確に記載すること」です。誰かの発言や調査データを引用する場合は、必ずその出典を明記します。

もう一つ、コンテンツを定期的に最新の情報にアップデートすることも重要です。

特に、meta広告の使い方やSNSの活用方法など、仕様が頻繁に変更される分野では、古い情報のままだと信頼性を損なうことになります。できれば6ヶ月、遅くても1年以内にコンテンツをレビューできる体制が欲しいですね。

情報が古くて役に立たない記事だと、ユーザーがブラウザに直帰することで、滞在時間の低下という形でユーザー行動に現れてきます。

そうすると、”NavBoost”というユーザー行動を見ているアルゴリズムにより、ダイレクトに検索順位に影響します。

あとは、たまにまだありますが、サイト自体がSSL化されていないのも論外ですね。

E-E-A-T対策のポイントまとめ

では最後に、今回の内容をまとめて終わります。

E-E-A-Tは、会社や著者個人がもつエンティティの「紐付け先」です。

まずは実名やプロフィール、会社概要、お問い合わせ先などを明確にし実態を示す。

その上で、今回お伝えした経験者の知見の盛り込みや評価されたいジャンルで権威のあるメディアからの被リンク獲得、ポジティブな評判の獲得(サイテーションですね)、信頼できるコンテンツ作りを見直していただければと思います。

AI記事はたたきをつくるのには便利ですが、E-E-A-Tの観点で信頼できるコンテンツにして公開するのは人間の仕事ですので、活用方法には注意してください。

ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供し、信頼されるサイトになることを目指しましょう。

そこまで見据えて、メディア運用の方針相談と運用リソースを確保したい企業様は、私たちアネマまでご相談ください。実際に、30〜40サイトほど見させていただいており、「毎月数件もの新規集客につながっている」というお声もいただいています。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)についてお問い合わせ

今回もありがとうございました。