“AIによる概要(AI Overview)”とは?SEOへの影響と対策について

2024年8月より、検索結果の上部にAIが質問回答を作成する”AI Overview”または「AIによる概要」という機能が日本でも導入されました。元々は、テスト期間中「SGE(Search Generative Experience)」と呼ばれていたものです。

実際に、2023年の時点から経営者の方々に「SGE(AI Overviewになる前の名前)が検索結果でのクリック率に影響するのか?」と聞かれていました。

SEOでBtoBのリード獲得されていた事業部長陣やSEOで商品販売していた小売の方々は、売り上げにダイレクトに影響しますからね。

「AIの回答が検索の上部に出てくるので、せっかく作った記事が読まれない」。それにもかかわらず、「AIには記事の中身を抜いて使われる」こういうのが恐ろしいわけです。

ゲームチェンジが起きているタイミングなので、キャッチアップしていかないとSEOで浦島太郎になってしまいます。逆に、今回のテーマを抑えてもらえれば、「AI Overviewが導入された今、どのようなSEO施策を打つべきか」がわかるので、AI Overviewも怖くなくなるはずです。

AI Overviews導入に踏み切ったGoogleの考えや海外のSEO会社の調査見解などを元に解説していくので、今後のSEOに興味がある方はぜひ最後までご覧ください。

なお、2025年10月現在では、検索結果のすべてがAI生成の回答で出力される「AI モード」という機能もGoogleで公開されています。

このあたりのAI×SEOの最新情報は、当社が運営し、2,000人以上の経営者・事業主・マーケ担当者の方々にチャンネル登録いただいている”WEBマーケティングスタジオ by ANEMA”でも発信しています。ぜひ合わせてご確認ください。

AIによる概要(AI Overviews)とは?

AIによる概要(AI Overviews)とは、ユーザーがGoogle検索した際に、生成AIがWEB上の記事を参照しながら自動で要約版の回答を生成し、検索結果ページの上部に表示する機能のことです。

とは-1024x759.jpg)

出現する箇所としては、検索結果ページ(SERPs)の最上部のことが多いですが、2位の場所や関連する質問の中にもでてくることもあります。

が「関連する質問」の中に出てきた事例-1024x535.jpg)

AIによる概要(AI Overviews)はどこで使えるのか

公開初期は、「Chromeブラウザ右上にある三角フラスコのマーク(Search Labs)をオンにする」などの条件で確認できましたが、現在はGoogleへのログインに関係なく表示されるようになっています。

AIによる概要(AI Overviews)はどんなクエリで表示されるか

AI Overviewsは、全ての検索クエリに対して表示されるわけではありません。特に、以下のようなケースで表示される/されない傾向があると報告されています。

ただし、海外のAdvanced WEB RANKINGというメディアによると、AI Overviewが表示されるSERPs(検索結果ページ)は増加傾向で、2024年9月の時点で2週連続で増加しているという報告もあります。この時は、20.08→23.45%に増えたということです。

ちなみに、2024年10月9日に確認した時は、アメリカで24.99%まで上がっていました。2025年2月現在、今後は検索結果ページ(SERPs)全体がAI生成になる「AI モード」やそもそもChatGPTをはじめとするAI検索の影響も強くなってきいきます。

AI Overviewsで表示されやすいクエリ

AI Overviewsは、定義系のクエリ、つまりKnowクエリと呼ばれるものに対して表示されやすい傾向にあります。例えば、「〜とは」や「〜の意味」といった検索ワードです。

Google の Senior Director of Product である Hema Budaraju(ブダラジュ)氏も、AI Overview は複雑な質問に対して表示されやすいと語っています。

AI Overviewsで表示されにくいクエリ

一方で、購買に直接影響するようなキーワード、例えばGoクエリ(=行きたい)([大阪市 カフェ]、[近くのコンビニ])、Doクエリ(=〜したい)([ジム 予約)、[チケット 問い合わせ])、Buyクエリ(=買いたい)([ワイヤレスイヤホン おすすめ]、[ビタミン サプリ])ではあまり表示されません。

さらに、シンプルな検索クエリで、Googleが通常の検索結果以上の価値を不可できないと判断したものも表示されないです。

実際に私のスマホで検索したところ、knowクエリの[海外旅行 おすすめ 国]では出てきました。

一方で、[岐阜タンメン]※岐阜の美味しいラーメン屋さん)、[おすすめのテニスラケット(モデル名出るるかな〜と思ったのですが)]と検索したら出てきませんでした。

現状ではまだ、商品やサービス販売につながるような顕在層のクエリでは、これまでのSEO戦略は引き続き使えるものと言えます。

ただし、AI Overviewはまだ進化の途中です。

Googleのジョン・ミュラー氏が認めるように、AI OverviewsもGoogleのコアアップデートの影響を受けるので、今後も仕様が変わるでしょう。

そうなってくると、表示されるクエリの種類が拡大する場合も考えられるので、引き続き注視が必要です。

AIによる概要(AI Overviews)がSEOに与えると考えられていた影響

経営者の方からよく質問をいただく、WEBサイトにおけるアクセスへの影響について解説していきます。

「ゼロクリック検索」が増加する

「ゼロクリック検索」とは、ユーザーが検索した時、検索結果ページ(SERPs)上で回答が出てきてしまうので、ブログなどのサイトをタップすることなく検索行動を終えることです。

AIの大まかな回答で満足したら、WEBサイトにこないので、アクセスが減少する場合があります。

この傾向は先ほど言っていたように、knowクエリの簡単な用語説明では増えるでしょう。

オーガニック流入が減少する

また、SERPsでのクリック率ですが、海外のAdweekの調査の調査によると、オーガニック流入が20〜36%減少するリスクがあるという悲観的なレポートがありました。

ただし、これは2024年1月の早い段階の予測なのと、実際にはそんなにAI Overviewsが表示されていないので、そこまでの影響はないかもしれません。

もしトラフィックが減っていたとしても、この動画で述べているように顕在層向けキーワードにはそんなに影響がないです。

AI Overviewsから情報をピックアップされる条件

SEO Clarityという海外メディアが今年2024年に調査したところ、AI Overviewsは検索の7.6%に表示され、そのうち99.5%が上位10記事から情報をピックアップしていたそうです。特に、80%の確率で上位3位までのページから1つ以上がリンクされるとのことです。

なので、「AI Overviewsのおかげで順位が低くてもアクセスが来る」とはならずに、「上位表示できないと読まれない」状態が続きます。

記事を出すなら勝つ、負けるなら出さないといったメリハリある戦略が重要です。

顕在層キーワードではそんなに影響なくても、SEO全体としてはインパクトがありそうですね。

なお、AI Overviewsの回答には、文章一文ずつにリンクマークがつくようになっています。

回答はざっくりだったり、ハルシネーション(AIの嘘)も起こるので、「ソースを確認したい」とユーザー側もリテラシーが高まるとも考えています。

背景の前提状況まで抑えるべきような内容では、アクセスはそこまで落ちないかもしれません。

実際にAIによる概要(AI Overviews)はどれほどSEOにインパクトを与えたのか

こちらでは、AI Overviewsが公開されたばかりの2024年ではなく、ある程度定着してきた2025年の状況をベースに数字的インパクトをまとめます。

AI Overviewsの影響で検索結果ページにおけるクリック率は30%ほど減少

2025年3月にAI Overviewsの表示対象は大幅に拡張され、GoogleにログインしていないユーザーやGoogle Workspaceを法人契約しているユーザーにも表示されるようになりました。その後、2025年6月後半にもクエリによっては表示が増えており、どんどんSEOへのインパクトが大きくなってい流のを感じます。

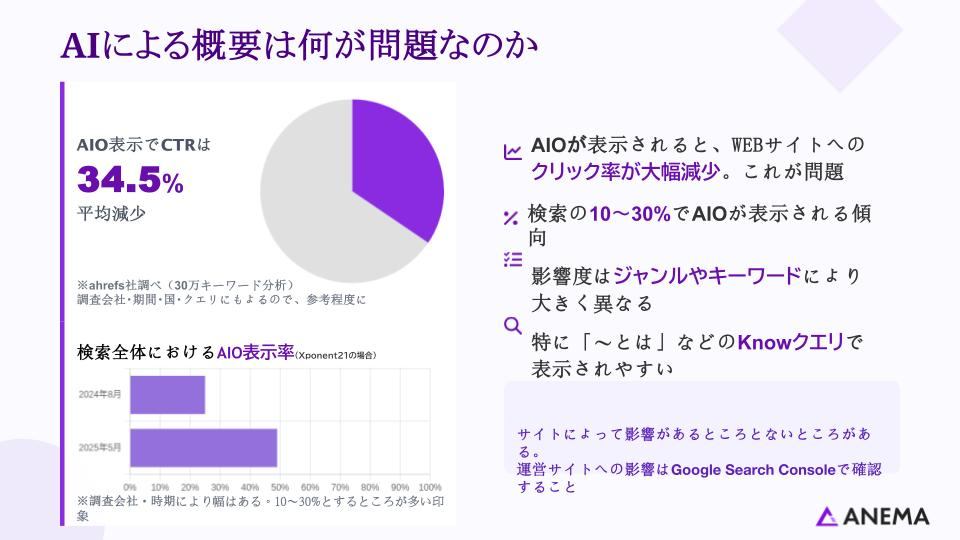

AI Overviewsの表示領域は、ahrefs社では30万個以上のキーワードを分析した結果、AI Overviewsが表示されるとトップページへのCTR(クリック率)が平均34.5%減少する相関が見られたとする数字的インパクトが公開されています。

また、調査方法と国にもよると思うので、この数字は参考程度にしてほしいのですが、Xponent21というメディアで2025年5月時点で検索全体の49%という海外記事もあります。

2つ目の記事だと、2024年8月だとわずか25%ということなので、3月以降に倍増しているということですね。

ただし、別の調査だと11%だとか、20%だとか数字は国やジャンル、月でもブレブレなので、だいたい20〜30%とおおまかに捉えていただけると良いと思います。

このCTR(クリック率)の減少が世界的に問題となっているのですが、すごく影響を受けるサイトや受けないサイトもあるので、自社のGoogleサーチコンソールで確認して本当に自分たちも影響を受けているのかといったことを確認するのが大事です。

ちなみに、当社アネマでは、IT、製造業、医療機関、不動産、士業、シェアエコ、修理業者などたくさんのサイトを見させていただいていますが、だいたいは過去16ヶ月間のデータを見て影響は大きくないかなと思います。

ただし、いくつかのサイトにおいては、これから話すような「検索結果ページでの表示とクリック率の乖離」が見られたので、AI Overviewsへの適応を考えるというのは大事なテーマかなと思います。

指名検索やローカル検索ではあまりAI Overviewは表示されない

AI Overviewsは去年の時点で日本でも展開されていましたが、当初はknowクエリ重視で表示されていて、2025年3月からはbuyクエリでも表示されるケースが見られるようになってきました。

Googleによると、AI Overviewsは、2025年第1四半期に月に15億人を超えるユーザーに表示されているとのこと。

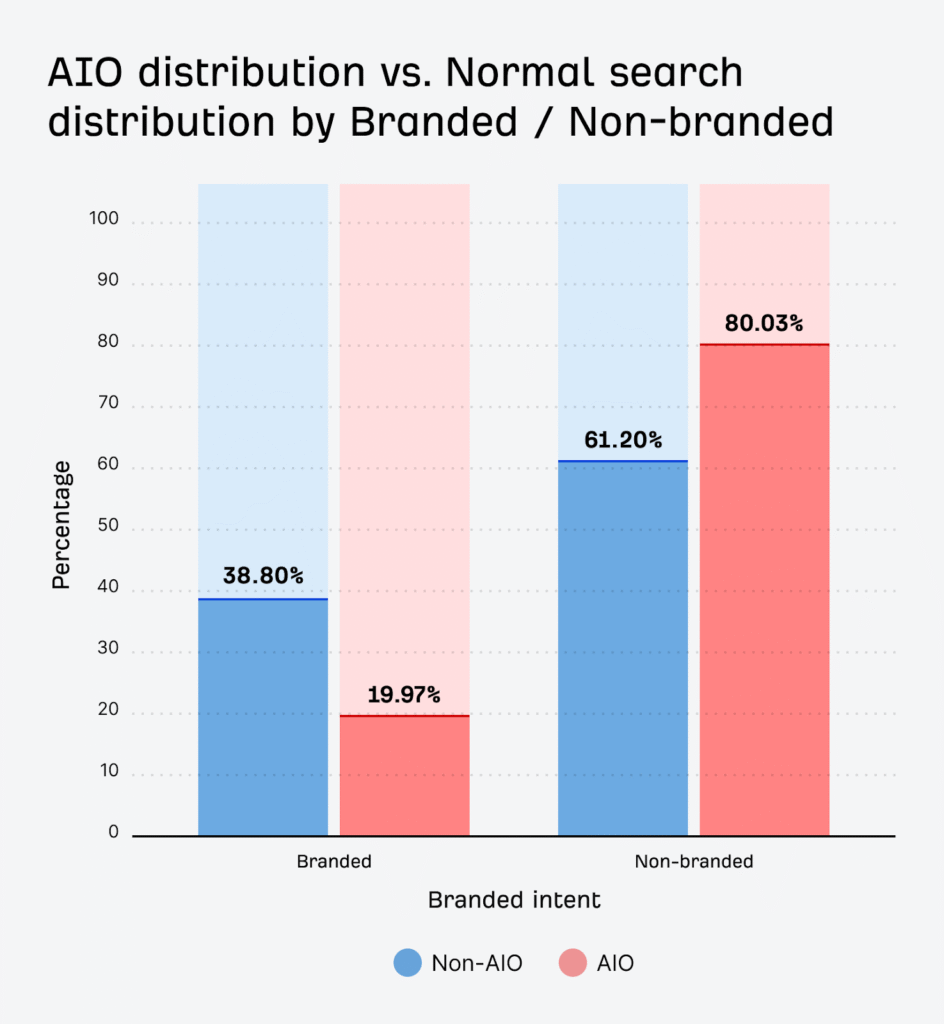

ahrefs海外版、2025年5月19日の最新情報では、ブランド:19.97%、非ブランド:80.03%と、指名検索以外のキーワードでよく表示される傾向であることがわかります。

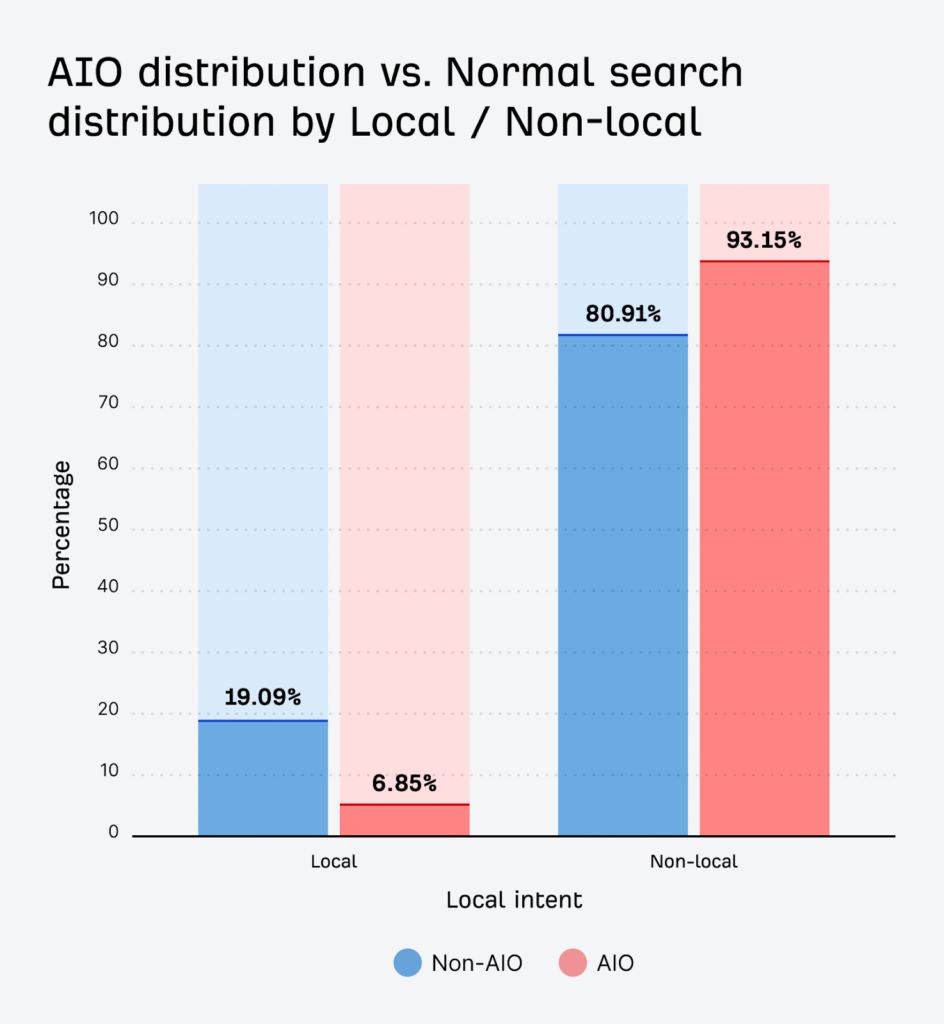

また、ローカル:6.85%、非ローカル:93.15%と、ローカル検索ではあまり出ません。

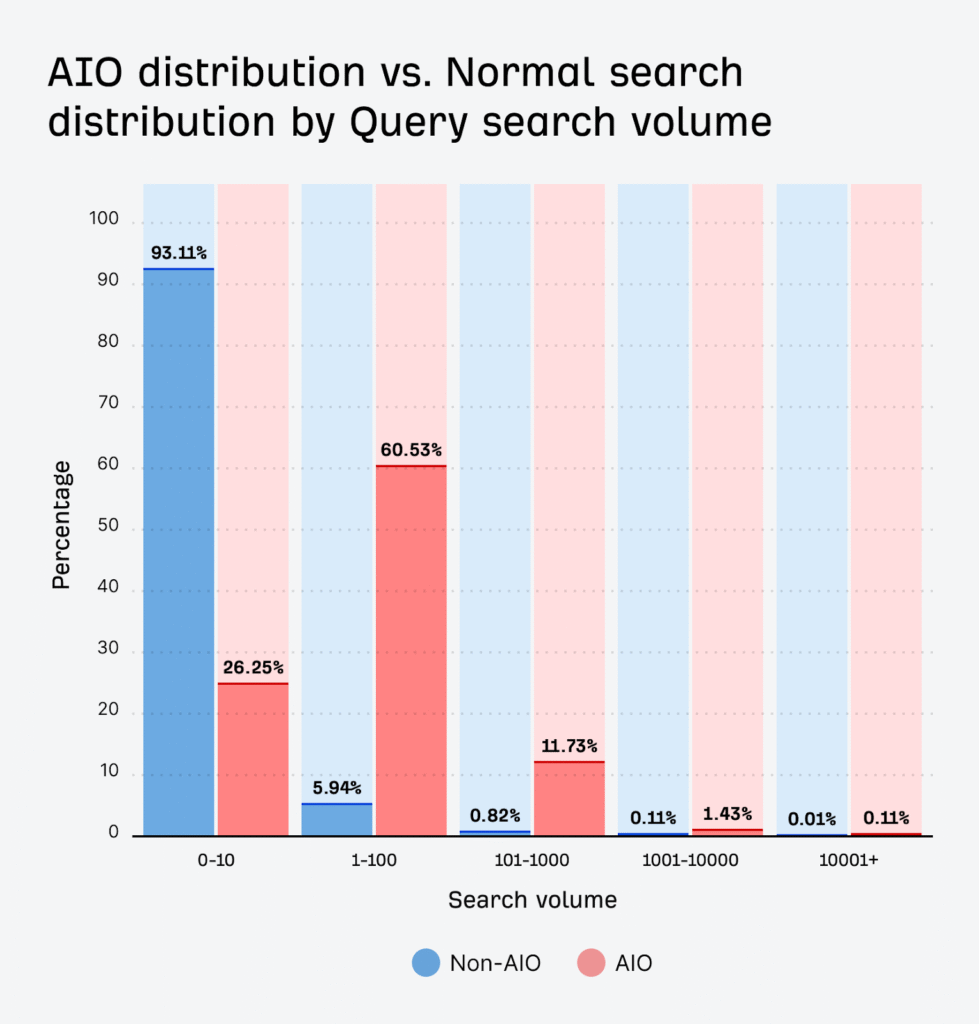

さらに、検索ボリュームの大きい(=ビッグキーワード)でよく出ています。ビッグキーワードが「〜とは」といったknowクエリであることも関係あるはずです。

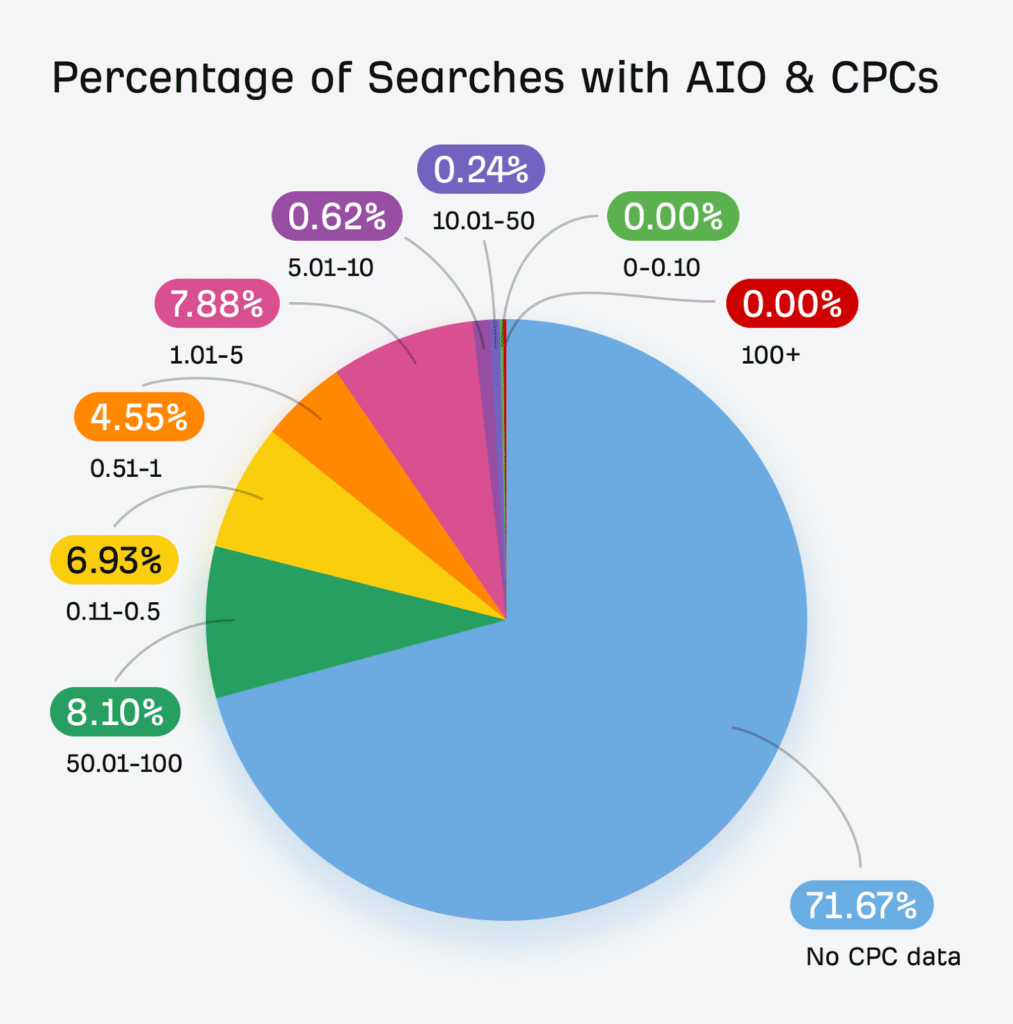

さらには広告の出ていないキーワードで出ているのが特徴で、広告のあるキーワードでばかり出していると、Google自社の売上を下げてしまうので、うまくできているなぁという印象でした。

指名検索ではあまりAI Overviewは表示されない

ローカル検索ではほとんどAI Overviewは表示されない

ビッグキーワードの方がAI Overviewは表示される

わかりづらいですが、横軸右側に進むほど検索ボリュームの多いビッグキーワードのクエリ。そもそもビッグキーワードの数は少ないので縦軸の数字は低いですが、AI Overviewsの出現率は高い傾向にあります。

Googleは自社の広告収益を落とさないように工夫している

「AI Overviewが表示されるとGoogle広告の収益落ちるのでは」とたまに聞かれるのですが、リスティング広告がよく出るクエリに関しては、AI Overviewsの出現率も低くなるという傾向があります。

SEOにおいては、ChatGPTよりもAIによる概要/AI モードの方がリスク

ニュースやYouTubeなどで、「AI検索でSEOはオワコン」みたいな話は多いです。

しかし、ChatGPT流入が現状1%いくか行かないか程度で正直ほぼ影響がないことを考えると、私たちは本当に抑えないとまずいものはAI Overviewsだと考えています。

AIによる概要で痛いのは、グレート・ディカップリングの存在

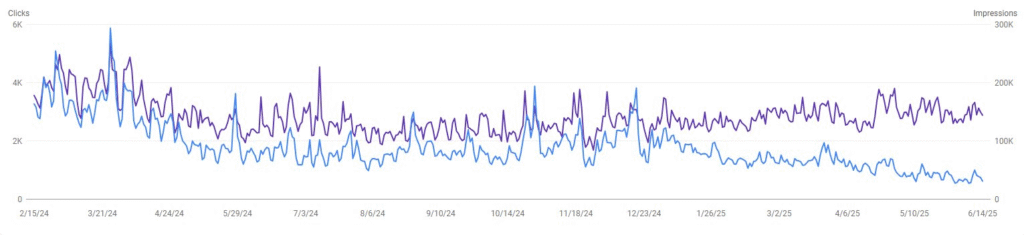

AI Overviewsが自社が記事を出しているクエリで多く表示された場合、Googleサーチコンソールで確認した際に、表示回数(インプレッション)は従来通りに出るのですが、実際の流入数が稼げない状態に変化しているケースが分析していて見られます。

このAI Overviewが表示されることでインプレッションだけが増え、クリックが落ち込むこと、つまり“表示数と流入数が切り離されてしまう”状態が今海外のSEO界隈で”The Great Decoupling(グレート・ディカップリング)”と呼ばれ始めています。

例えば、「SEOの女王」と呼ばれる海外で有名なSEOコンサルタントのリリー・レイ氏のXポストだと、極端なものでは下記くらいSERPs(検索結果ページ)のインプとクリックが乖離しているものもあります。

※画像はGoogleサーチコンソールのデータで、AI Overviewが表示されるようになってきてから、サイトによっては検索順位は落ちていないのでSERPsでのインプレッションは変わらず(紫のグラフ)、一方でAI Overviewの回答で満足してWEBサイトまで見ないのでCTR(サイト流入)、水色のグラフは低下するという傾向が見られています。

全サイトではないですが、一部相性が悪いクエリで上位表示が多いサイトはグレート・ディカップリングをくらっている状況です。

先ほどもチラッと言いましたが、私たちアネマでもIT、製造業、医療、転職、修理業者、学習塾、不動産、士業などなど見ていて、ここまで極端なのはないですが、乖離が生じているサイトは実際に出ています(2025年6月現在)。ただし、私の持っているデータでは、7〜8割はむしろここまで出ていないです。

グレート・ディカップリングは時代の流れです。そのため、これからWEBサイトがアクセスを集めるのが難しくなっていく運命にあるというのは、否定できません。

グレート・ディカップリングが縮小したとしても、「ゼロクリック検索」と一般にいう、このような検索結果ページまではくるけどサイトアクセスがないユーザー行動は今後の時代の大きな課題です。

AIによる概要(AI Overviews)対策では何をすべきか

では次に、AI Overviewsにはどうしたら表示させられるのかを話していきます。

既存のGoogle SEOで上位表示させる

まずは既存のGoogle SEOで上位をとることです。これが大前提となります。

これも調査会社/国/時期によるので数字は参考程度にお願いしたいですが、海外のSEO Clarityというメディアの記事では、「AI Overviewsで表示されている約99.5%がオーガニック上位10位以内のページから情報を引用している、特にトップ3位内に入っているページは全AI概要の80%近くで何らかの引用元として含まれており、1位ページは約半数で引用されている」というデータがあります。

これはより深くリサーチを走らせるAI モードとは違い、パッと早く回答生成することが求められるAI Overviewsではより上位だけしか見れないという傾向もあるのかなと思って見ています。

そのため、AI Overviews対策で最重要は、既存のSEOを頑張るということです。

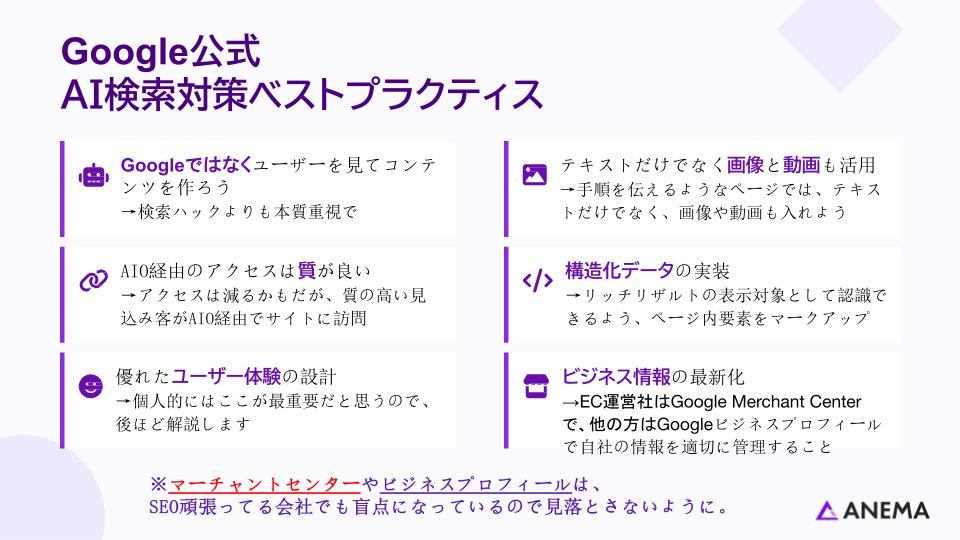

Google提唱のAIによる概要ベストプラクティス

Googleも2025年5月21日にAI Overviews対応について公式で発表しました。

具体的な内容としては、画像・動画も入れてね。構造化マークアップもしてね。オフィスや店舗ある方はGoogle ビジネスプロフィールやECやっている方はMerchant Center(マーチャントセンター)ちゃんと登録してねということでした。

Googleが言っているのはあくまで「これまで通りのSEOが大事だ」ということです。ごもっともです。

これは間違いないのと、AI Overviewsよりももっと大事だと私が考えるUXの話もあるので、もう少し後でお話しします。

小手先テクニック:AI Overviewsの回答を参考にしてリライトする

一つ、AI Overviewsで取り上げられるためにできる小手先のテクニックを紹介します。

全く本質的ではないので、基本やらなくていいのですが、知っておくのはありだと思います。

それがAI Overviewsで生成されている実際の回答を見て、逆算して、自社のページのコンテンツを調整するという方法です。

たとえば、[SEOとは]と検索して、AI Overviewsに「SEOは、大きく分けて以下の2つの要素で構成されます。」と出てきていて、「内部対策は〜〜〜」「外部対策は〜〜〜」と記載があるのであれば、自身のページでも内部対策・外部対策の言及ができているか確認するということです。

また、[猫 なぜかわいい]と検索して、「猫がかわいい理由の詳細:」と表示されるのであれば、そこをh2として、要素として「ベビースキーマ(赤ちゃんみたいな外見)」「丸い顔」「ふわふわの毛並み」など表示されている要素をh3にするなどできます。

めちゃめちゃ小手先です。

小手先の技:まとめ記事に掲載される

もう一つ小手先のノウハウを共有すると、「上位表示されているまとめ記事に掲載される」という施策は有効です。

たとえば、[名古屋 デザイン会社]でAI Overviewsに載りたければ、「名古屋のデザイン会社おすすめ5選」みたいな他社の記事に多く載っていると掲載されやすくなります。

小手先なので、私は好きではありませんし、やらないです。

私の考え方としては、弊社アネマは岐阜にオフィスを置いているSEO会社(東京出身でほとんどお客さん東京なのですが、今岐阜が好きすぎて岐阜です)なのですが、他社が認めざるを得ないくらい圧倒的にYouTubeで強い発信をして、それで存在を認めてもらおうと。そう考えています。なので、相互リンク営業とかは一回もやってないです。

弊社自身はやっていないですし、まとめ記事は実際に岐阜にない会社ばかり載っているので、まったくここも好きじゃないのですが、正直効くところだとは思います。

WEB上でのプレゼンスを高めることは超重要

ただし、真面目な話で、他社が取り上げてくれるかというかはブランドに対する外部からのサイテーションの有無という観点で重要です。

そのため、他社が載せてくれるような会社になることを目指しましょう。長い目でいえば、業界の成長に貢献し続けることで、ポジティブな方向に進んでいくはずです。

実態をつくって、WEB上でのプレゼンスを高める意識を強く持ってください。

特に地方の会社に多くて、岐阜で現地の年商大きい会社さんとかと話していてドン引きしているのですが、社員多くて、年商高くても、WEBサイトはSSL化されていない、PR TIMESはアカウントもってすらいないというケース多いんですよね。びっくりします。WEB上でもブランディングしていきましょう。こればかりは早くからコツコツやった方がいいです。

WEB上でブランド名が言及される会社になればなるほど、今の時代、SEOでもGEO(AI検索対策)でも有利にことが進みます。

AI モードにおいても、弊社が提供しているブランディング用のインタビューメディア、VisionaryVoices掲載記事が高確率で引用されていることがわかっていますので、必要な方はぜひお問い合わせください。

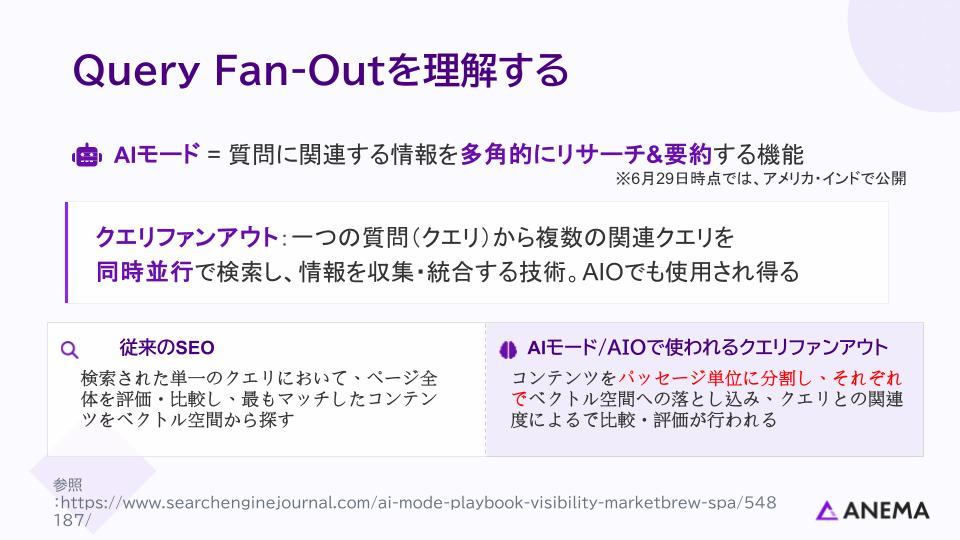

Query Fan-Out(クエリファンアウト)を理解する

AI モード用に開発した技術であるQuery Fan-Out(クエリファンアウト)という技術があります。クエリファンアウトは、一部AI Overviewsにも転用しています。

※Google検索セントラルの公式ドキュメントに、「AI による概要とAI モードは、クエリファンアウト手法を使う場合があります。」と明記があるので、Google公式の情報です。

AI モード用の技術クエリファンアウトを現在のAI Overviewsでは使うことができます。

AI Overviewsも進化していて、回答パターンも時期ごとにちょろちょろ変わっているので、AI Overviewsを理解するために、AI モードの技術面も知っておいて損がないと思っています。

まずは、AI モードが既存のGoogle検索と違うところを挙げてみます。

一つは、「ベクトル空間」の使い方です。

まず、GoogleもLLMも、「文章そのもの」は理解できていません。ロボットなので。

人間のようにわかったふりするためには、文書に出てくる要素をそれぞれ数字(ベクトル)に落とし込んで、そのベクトル間の距離を図ることで関連度合いを理解することができます。

これは文章単位だけでなく、ページ単位、サイト単位でもやることができます。この数字への落とし込みを”エンベディング”といいます。

AI モードが導入されるまでのSEOでは、基本的にはキーワード(単一のクエリと言い換えられます)に対して、色んなWEBページをページ全体で評価して、ランキングしていました。キーワードで粗く候補ページを拾う→その候補をベクトルで微調整して並べ替えるような動きです。

これに対して、AI モードでは、ページ内にある、数十のクエリを最初からベクトル空間で探し、一斉にベクトル検索、段落・文レベルで分割し、各パッセージをベクトル化して比較、個別最適化(同じ質問でも人によって答えが違う)した上で回答するという仕組みになっています。

言い換えると、AI モードではコンテンツ全体を分析していません。

代わりに、ドキュメントをより小さく意味のあるものにセグメント化します。要は「ページ全体ではなく、見出しごとなど、小さいブロックずつ評価し、引用に使っている」ということです。

そのため、ごちゃごちゃ書かず、記事構成をちゃんと作ることが大事です。従来のSEO通りですが。

インタビューやYouTubeなどの文字起こしでもブログは作れますが、その際に見出しでトピックを考えて整理してあげないと情報を見つけにくくなってしまいます。

クエリファンアウトというのは、質問された内容(クエリ)だけでなく、関連して、ユーザーが合わせて知っておくと良いことだったり、次に知りたいであろうトピックを先回りして並行調査し、取得した断片的な情報をAIでまとめて回答生成するということです。

わかりやすく、従来のSEOとAI モードの違いを例えると、

- 昔:図書室で「電気SUV」と書いたカードを探す

- 今:AI司書があなたの好みを覚え、「家族向けで航続距離が長いEV比較表」などの裏質問を何十個も投げ(クエリファンアウト)、ページの一段落だけを切り取って要約してくれる

ような進化です。

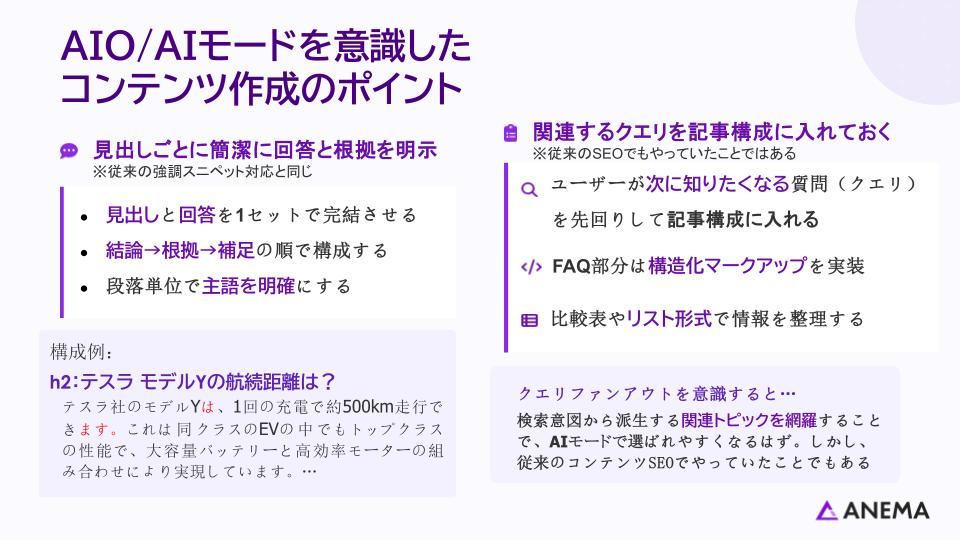

これをコンテンツ作りに反映するのであれば、段落ごとに1質問=1答えを完結させ、「メリット/デメリット」「比較表」など推論に使いやすい形で書く。

同義語や関連エンティティ(製品名・場所など)を明示する。特に、主語の省略するとどこのことを言及している文章なのかわからなくなりやすいので、ちゃんと主語を書くなどができます。

AI Overviewsが始まる前の強調スニペットでも、「◯◯とは?」で抜かれたければ、「h2:◯◯とは」を用意した上で、本文にて「◯◯とは、〜〜〜〜です。」構文を作ると引用されやすかったですが、これと同じような主語が明確にあるコンテンツ構成を作ってあげることが大事です。結論を先に書いて、その根拠や具体例を後ろに書くと理解しやすいはずです。

見出しで、「テスラ モデルYの航続距離は?」を作って、本文で「テスラ社のモデルYは、1回の充電で約500km走行できます。」と具体で書くということですね。

さらに、クエリファンアウトでは、一つのキーワード(クエリ)だけでなく、そこから派生した関連キーワードも先回りして検索します。次に検索するであろうトピックやサジェストも入れてあげるとベターです。

コンテンツでできるAI モード対応策を端的にまとめます。

①:「一つの質問」に「一つの明確な答え」を用意する

ページ全体ではなく、段落単位で引用されるので、見出しとその回答を1セットで構成するということです。

さらに踏み込むと、パッセージ単位でどこのサイトの要素を引用するか比較されているので、AIによる比較や評価に耐えられるよう、コンテンツを設計する必要があります。

コツとしては、

- 結論ファーストで書く:AIが情報を抽出しやすいように、結論や要点を先に書く

- 比較やトレードオフを明確にする:「AはBより〇〇に優れているが、△△の点では劣る」のように、長所と短所を明確に記述する

- 文章(パッセージ)を意識する:各段落がそれ単体でも意味が通じるように、自己完結した内容を心がける

などが効きます。

②:ユーザーが次に知りたくなることを先回りして「網羅」する

ファンアウト先で拾われる関連サブクエリ群の答えが載っていることが重要です。

読者が次に何を知りたいか、どんな疑問を持つかを考え、FAQセクションを設けるなど先回りして考え、コンテンツ設計しておくことが大事です。

このような意識ですね。AI モードほどは長くないにせよ、AI Overviewsにも有効なはずです。

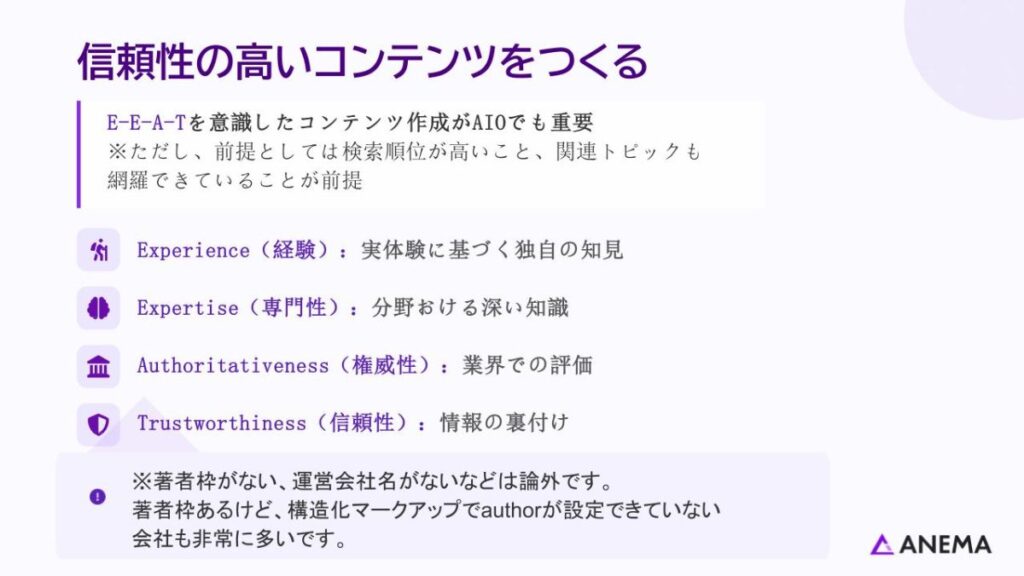

高品質で信頼性の高いコンテンツを作成する

次です。こちらは従来のSEOと同様で、言うまでもないところですが、AI Overviewsは、Googleが長年培ってきたページの品質評価やランキングシステムを基盤としています。

そのため、この後ChatGPTがどのようにページを参照しているのかも話に出しますが、それ以上にコンテンツの中身/バックグラウンドを評価できると思っていいでしょう。

具体的な対策としては、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識すること。一次情報や独自の視点を含めることです。

誰が書いた情報なのか(著者情報)、どのような専門性を持つ組織なのか(運営者情報)を明確にし、内容の裏付けとなる公的なデータや専門家の見解を引用すること。

著者枠がない、運営会社名がないなどは論外です。著者枠あるけど、構造化マークアップでauthorが設定できていない会社も非常に多いです。しかし、誰が著者なのかわかるかは運任せになりやすいです。

この辺りも打ち合わせにて、一緒に見直すことができるので、必要な会社さんはお問い合わせよりご相談ください。

また、他のサイトの情報をまとめただけの内容ではなく、独自の調査データ、実際の体験談、専門家としての深い分析など、そのサイトならではの付加価値を提供することが、AIからの評価を高める上で重要です。

上位記事の言い換え、まとめ直しになってしまっている会社が多いですが、それであればわざわざ時間をとってあなたの記事読まなくてよくないですか?ChatGPTやAI Overviewsで良いのでは、というところです。

llms.txtはAIによる概要(AI Overviews)にも有効なのか?

Jeremy Howard(ジェレミー・ハワード)氏が2024年に提案したllms.txtは有効なのかについてです。

AI OverviewsはGoogleなので、基本はGoogle SEOに準じてます。GoogleがAI検索のベストプラクティスを発表しましたが、そこで書いてある内容も全くこれまでのSEOの推奨事項と同じでした。

GoogleのJohn Mueller 氏は「現時点で自社AIがllms.txtを使っている事実はない」とコメントしており、AI Overviewsには無関係の可能性がかなり高いです。

日本のYouTubeでは、「やっておくと先行者メリット」と強調されるのですが、それはないということになります。注意してください。

アネマではllms.txtをむしろ取っ払って流入の変化を1ヶ月みていましたが、YouTube(WEBマーケティングスタジオ by ANEMA)などで共有している通り、llms.txtを外してもChatGPT流入は増えていました。

LLM各社が標準採用を宣言するまでは基本的には静観で良いものです。ただし、過去の動画で私が言っていたことからアップデートがあります。

それは、Anthropicが公式ドキュメントを/llms-full.txt形式で公開したこと。今は採用されていませんが、今後業界標準化される第一歩となる可能性はあります。加えて、海外のAI検索分析ツールProfoundもOpenAI系モデルもクロールしていると追跡していること。日本のSEOコンサルタントの柏崎氏も自作のサーバーログからGPTBotのアクセスをポツポツ確認していると発信しているので、この辺りから長い目で見れば進展が出てくる可能性があります。

ちなみに、llms.txtは、主要ページの一覧と簡易説明を列挙したもの。/llms-full.txtはサイト全文を1つのMarkdownにまとめた“丸ごと版”と言う違いがあります。

llms.txtの方は、LLMに情報を見つけてもらいやすくする意識。/llms-full.txtの方は全記事をほぼ全文入れ込んだファイル。すべての情報を入れて、参照先のURLを返すのではなく回答を直接返すためと言う違いがあります。

まとめると、今は期待してもほとんど成果ない可能性が大です。

llms.txtを入れるのがGEOだ、LLMOだという提案にお金を払うほどの価値もないです。一方で、業界標準化が進めば話は別なので、落ち着いて動きは注視すべきかと。llms.txtが今後採用されるかは各社のLLMよりの話で、GoogleのAI Overviewsという文脈だと、しばらくはGoogleは採用しなそうです。ゆえにAI Overviewsには効果なしです。

llms.txtの効果については、「【llms.txtは不要】LLMOのよくある誤解について」にてより深掘りしていますので、興味のある方は合わせてご覧ください。

Google以外のLLMにおけるGEOとAIによる概要(AI Overviews)の違いは?

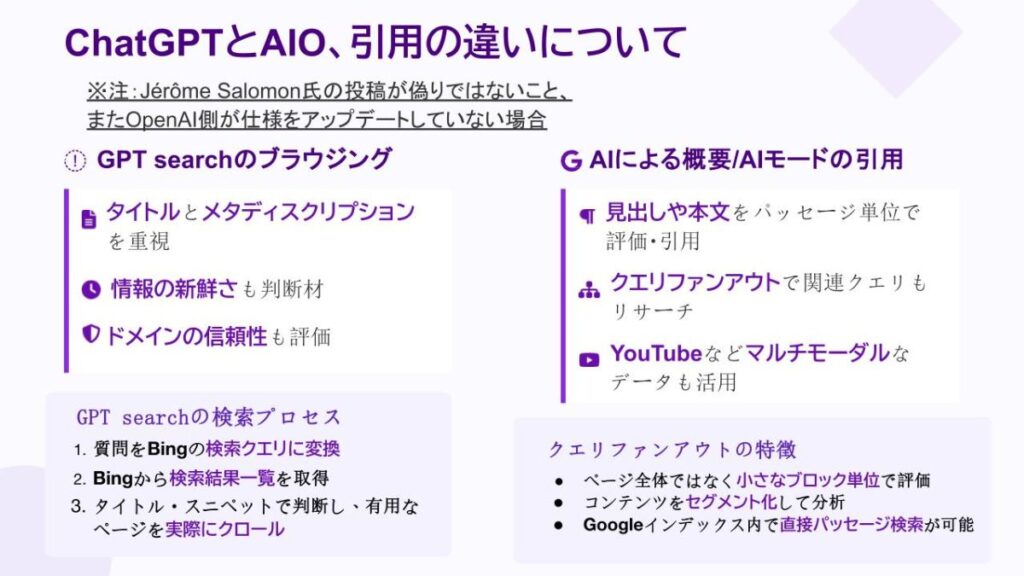

AI OverviewsもGEO(AI検索対策, 日本ではLLMOとも広がっています)の一種ですが、一旦ChatGPTとは別のものと見た時に、ChatGPTのGEOとAI Overviewsはどう違うのかと。他のLLMで最近出てきた新情報を元に、AI Overviewsではどうなのか考えていきたいと思います。

ChatGPTのGEO(旧LLMO)の場合

海外では今、ChatGPT Searchはクロールする引用元ソースをどのように選択するのか?という観点で、新しい情報が出てきています。

根拠としては、ご本人いわくChatGPTとのやり取り後に取得できる「conversation JSON」を詳細に調べたと、もう一つ、数か月にわたってChatGPTのサポートに直接問い合わせ、「どのような基準で結果をクロール対象に選ぶのか」を聞き出したと。

ChatGPTの「Search」が参照ページを選ぶ仕組みを簡単に説明すると、下記のようになっているとのことです。

- まずあなたが質問を送ります

- →質問を送ると、ChatGPTは、あなたの質問(プロンプト)を検索エンジン用のクエリ(複数の場合も)に変換してBingに送ります

- →Bingからは検索結果一覧(URL・タイトル・概要文・順位・公開日など)が返ってきます

- →どのページを実際に読むか(クロールするか)決めるポイントとしては、①タイトルの関連度、②スニペット(多くはmetadescription)の内容、③情報の新しさ、④ドメインの信頼性で、これらを見て「このページなら答えに役立つはず」と判断したものだけをリアルタイムでクロールし、回答に引用する

ここで予想外なのが、タイトルだけでなく、メタディスクリプションも重要だということ。

SERPsで使われるスニペットは、メタディスクリプションを設定しなくても本文中などからGoogleは自動生成していたので、工数や知識の関係で設定しない人も多いですが、自動生成される箇所がChatGPTが参考にした時に役立つかわからないので、ちゃんと設定した方がいいよねということになります。

ChatGPT関係なくても、GoogleのNavBoostというアルゴリズムで、SERPsのCTRが順位に影響します。そのため、理想としては、メタディスクリプションを80字程度で設定しておくべきとなります。

これでいうと、AI Overviewsの場合は本文の見出し内をより重視して見ているので、相対的にメタディスクリプションの影響はないと考えられます。

AI Overviews/AI モードの場合は、見出しや段落を単位にテキストを「チャンク」して意味解析できます。メタディスクリプションは1つしか存在せず文脈も限定的なため、回答の素材としては情報量が不足します。

- ChatGPTの動き方としては、ユーザーからプロンプトが来て、

- →Bingから取り込んだデータで情報を探して

- →フィルターを通して信頼できる情報で回答すると。

そのため、GoogleとBingの情報表示されている記事は結構違うものの、最終出てくる引用元は結構Googleとにている状態になると。

一方で、AI Overviewsの場合は、Googleの検索インデックスから引用で、探し方がタイトルやディスクリプションなど検索結果ページ(SERPs)に出てくる情報を見ているChatGPTと、パッセージレベルで見れてしまうGoogleのAI Overviews/AI モードで若干違いますね。

GPTのサポートの回答だと、「タイトル・スニペットの内容・情報の新鮮さ・ドメインの信頼性が主な判断材料」と教えてもらったということです。

なお、2025年10月時点での補足としては、ChatGPTが引用ソースとしてブラウザをBingからGoogleに切り替えた可能性が高いという情報があります。そのため、よりGoogleのSEOに取り込むことが従来のSEOに対してもAI Overviewsに対してもGEOに対してもコストパフォーマンスの高い対応となりました。

Claude4のGEOの場合

さらに、最近Claude4のシステムプロンプトもリークされた記事が海外で出ていたのでその話も共有します。

そこには、Claudeがいつ/どんな手順でWEB検索を呼び出すか、検索結果をどう引用・リンクするかが具体的に出ていました。

まず、Claudeは質問を受け取るたび、内部知識で足りるかどうかを判定し、次の4カテゴリに振り分けて動いていると。

never_searchモード

1つ目は、never_searchモード。こちらは「検索しない。内部知識だけで即答する」というモードです。

例えば、「フランスの首都は?」と聞かれたら答えは明確なので、リンクも引用も発生しないと。GPT searchのないGPT-4やo1のような動きですね。事前学習していたデータから回答生成すると。

do_not_search_but_offerモード

次に、do_not_search_but_offerモードがあります。

これは、とりあえず答え、必要なら検索提案というもの。

例えば、「ドイツの人口は?」という問いに対して、過去の時点の回答もできるし、より最新の情報がありそうであれば言ってくださいと。

single_search

3つ目は、「single_search」というもの。1回だけ検索して最新情報を取得。

例としては、「昨日のテニスの試合、シナーとブブリクどっちが勝ったの?」みたいな。これは外部サイトがリンク候補になります。

そのため、この3つ目以上の情報でないと、ChatGPTやClaudeでは引用がでないのでコンテンツ作るメリットが弱まるよねということになります。

researchモード

最後が「research」モードです。

2〜20回の検索をし、ツール呼び出しで多角的リサーチする。これは、大量に引用・リンクされるチャンス。

モデル内に同じ情報がない方がリンクされやすいということで、Claudeに引用されたければ、世の中にまだ出てないオリジナルな情報が有効だと。そこはE-E-A-Tのあり、信頼性のあるドメインを引用元に好むAI Overviewsと若干違いそうだなと。さらに、根拠や独自性のあるデータも一緒に出せると、モデルが「要約では足りない」と判断し、ページをリンクする動機を作れるなということになります。

Claudeがコピペしやすいチャンク(見出しのブロック)を作った方がいいのはAI Overviewsも一緒です。後は、先ほど試合結果で例に出したようなsingle_searchで選ばれやすくするには、サイトの更新頻度も大事だと言えます。

マルチモーダルという側面で、YouTubeもあり

-YouTubeを引用しやすい-1024x576.jpg)

ChatGPT、AI Overviews、Perplexityの引用元の違いがProfoundという海外のAI検索分析ツールのメディアに掲載がありました。

そこでは、GPT→Wikipedia重視、AI Overviews→YouTube重視、Perplexity→reddit重視(海外の場合)ということが示されており、ChatGPTのWikipedia重視はそのままですが、AI Overviewsが他のAI検索よりもYouTube重視するのは、自社の強みを出していると思いました。Perplexityはコミュニティ重視なのかもしれません。

YouTubeの運営元は今Googleと同じアルファベットなので、Googleは自社の強みであるYouTubeを他社よりも積極的に回答に使っています。

逆にAI Overviewsへの対応策としては、YouTubeやっている企業は有利と言えます。

AIによる概要(AI Overviews)のアクセス分析はできるのか?

現状では、AI Overviewからの流入を直接分析することは難しいです。Google Analytics上では通常のorganic流入としてカウントされてしまいます。

ですが、いずれはAI Overviewからの流入を個別に分析できるようになるでしょう。

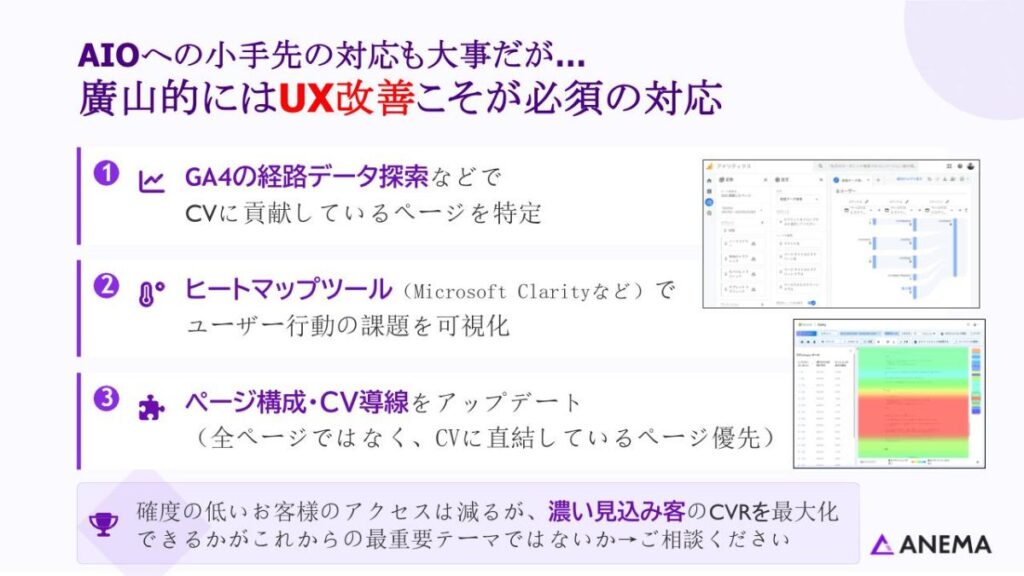

AIによる概要(AI Overviews)も大事だが、UXの見直しも大事

ここまで解説してきた脅威であるAI Overviewsに対して、我々がどうするかというと、ハックだけでなく、UXも大事だと考えています。

AIによる概要(AI Overviews)への対策は大事だが、どうにもできない側面もある

AI Overviewsにて引用されるようにアルゴリズムをハックするというのは大事なのですが、それをやったとして、今までは「何々とは」みたいなknowクエリって集客できてたんですけど、そのknowクエリっていう部分はAI OverviewsとかGEOで良くなってしまうのが現在です。

良くなっちゃうってことは、knowクエリの記事を書いても仕方がないと。そこはAIの餌にしかならないと。ユーザーも前よりは飛んでこなくなります。

ユーザーがSERPsから飛んできてくれたとしても、knowクエリの内容であれば「ファクトチェック」としてのページ遷移だったりしないでしょうか。

私自身は、ファクトチェック目的でChatGPTの引用元をよく見ています。それゆえに、knowクエリ記事はAI回答の元情報としては今後も使われると思うのですが、それ目的でWEBメディアに投資するのは正直どうなんだって思うわけです。それであれば、もはや広告でいいじゃんと。

ではどうなるかというと、UXが大事になると思います。

あんまり飛んでこないけど、最後サービスの必要性を認知して、飛んできたユーザーはいるべきなので、コンバージョンをしっかり刈り取れるメディアになることが大事です。今までだったら100アクセスあって、コンバージョンレート1%で一人で良かったんですけどね。でもそれが少しだとダメになってくると。

100UUあったとしたら、AI OverviewsとかGEOで比較検討をしっかりやってきてくれるので、最後のコンバージョンだけ、最後の意思決定の濃いユーザーだけ来るんで、コンバージョンの質はいいと思うんですよ。そこのコンバージョンの質じゃなくて、興味ある健在層の高いユーザーをしっかり刈り取れるメディアになるというのが重要です。

GA4とヒートマップを用いて、CVに貢献するページ群のUX改善をすべき

そのために何をやるかというと、まずはGA4で経路データ探索を行うのがおすすめです。

経路データ探索以外にもコンバージョンしているページの特定ができればいいので、他のツールでも構いません。MAツールなどよいのですが、まず分析をして、コンバージョンに貢献しているページを特定することが重要です。全ページの改善は重すぎるので。

コンバージョンにつながるページを特定した後にMicrosoftのClarityやミエルカヒートマップなどツールは任せるので、分析してあげて、コンバージョン改善(CRO)を行いましょう。

このようなGA4/ヒートマップを用いて、CVに貢献するページ群のCVR改善、アネマのSEOコンサルではやっているのですが、世の9割のメディアではやっていないと思います。

今回はAI Overviewsのハック的な要素もお伝えしましたが、そういうのはアルゴリズムの変動でまた変わる表面的なものです。

もちろん、ハックも知っておいて損はないのでこうやって紹介しますが、本質的にはCVR改善、UX改善の方が大事だと思っています。

今後アクセスが減るのは避けられません。しかし、その分入ってくる人々の検討度合いは高いです。その検討度合いの高い方々に向けて、ただSEO向けの薄いページを当てて終わるのか。それとも、自社の事例ページやインタビューページなどに内部リンクで繋げて少しでも「深く知れる」ユーザー行動にするのか。または、ユーザーに刺さる訴求を一番現場見ている営業担当からヒアリングして訴求を見直して刈り取り力を高めるのか。

こういうのをやるのとやらないのとでは、天と地ほどの違いが出てくると思っています。アネマのコンサルではこういうところに力を入れています。

注意しなきゃいけないのが、「SEOブログで自社ブランディングするコツ5選」でも扱ったんですが、導線を置いてない記事が多いことです。そうするとどんなに記事を作っても、ただのボランティアになります。導線をまずは設置しましょう。

あとは別の視点なのですが、AI検索流入(GEO流入)の9割はPC経由という調査も海外のSearch Engine Journalというメディアで出ています。

これは、Perplexity、Bing、およびGeminiがすべて、サイト送客の90%以上をデスクトップユーザーから送信していることを示しているというものです。ChatGPTにおいても、94%飛んでいるのがPCで、スマホだとわずかに6%しかいないとか。

そうすると、今後GEOの重要性が増すことを考えると、特にtoBなどでPCユーザーが多いサイトなどではUXでもPC注視の傾向が強まるのかなと考えます。

加えて、GEOで各LLMに分析されなきゃいけないんで、何の会社が、どういう実績ある会社が、どういうユーザー向けにどんなサービスをやっていて、それをやるといいかという、ブランディングもしながらコンバージョンも出して。ブランドとコンバージョンレートって密接に関わっているので、それをしっかり訴求してあげて、いいコンテンツを出してあげるというのが大事だということになります。

そういうのこそが、AI時代のSEOではないかと思うわけですね。

アネマのSEO/GEOコンサルティングに興味をお持ちいただいた場合は、お問い合わせよりご連絡ください。

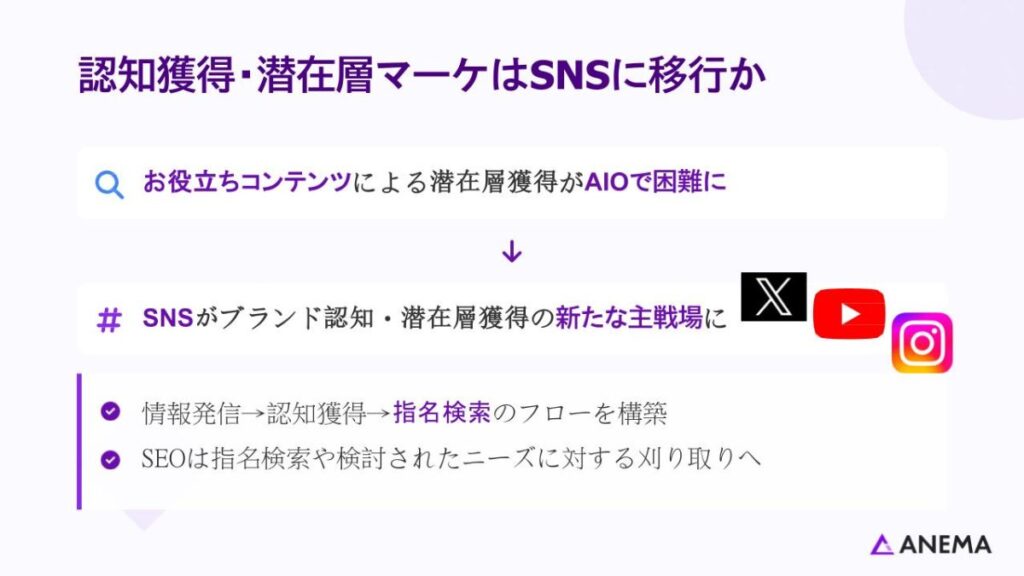

認知獲得・潜在層マーケは(残念ながら)SNSに移行か

現在、これまでのknowクエリのところでどうにかしようと頑張って、薄いリードを取ってリードナーチャリングできたという、そういうマーケが難しくなってきています。

そうであれば、比較の部分は、SNS頑張ってしっかり認知を獲得するという方向性にシフトしていくのが適切ではないでしょうか。

今までであれば、SEOでできることがすごく多かった。Googleがそれだけ強かったんですよね。潜在層マーケもGoogleのSEOでできたのですが、顕在層マーケは比較的これからもGoogleでできると思いますが、潜在層マーケの方はSNSのブランド戦略に移行すると思います。

シフトしていくので、SEO以外での戦いの割合が高くなるのではないかと考えています。

戦略面では、キーワード選定を見直しを

あとはテクニックというよりはメディアの運用方針ですが、knowクエリで従来満たされていた定義解説はAI Overviews/AI モード、またはChatGPTでいいということになってきます。そのため、knowクエリ記事の価値が低下しています。

それゆえに、メディア運用戦略としてはキーワード選定のやり方の見直しも必要です。

特にtoBでアネマ支援している中では[◯◯とは]よりも[◯◯ やり方]、[◯◯ 事例]とかの方がCV出ています。このような顕在層注力というのが良いと思います。

PVを今後追っても意味ないです。

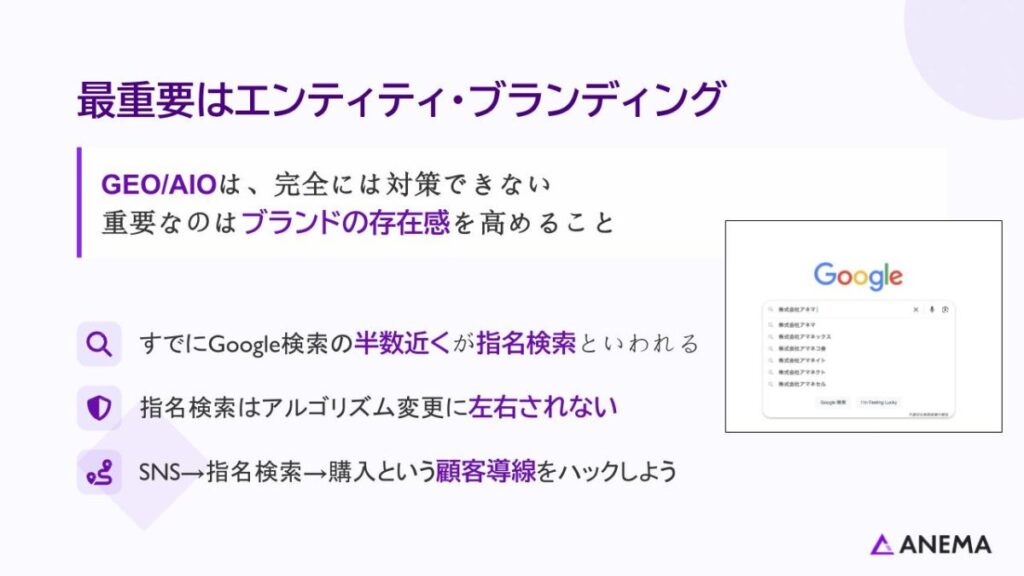

追求すべきは、AI OverviewsハックではなくWEB上でブランドの存在感を高めること

というわけで、いつもより長い記事となりましたが、こちらが私廣山の考えるAI時代のSEOの戦い方です。

AI OverviewsやAI モードの「ハック」も大事ですが、WEB上でのプレゼンスが重要視される現在においては、本質的な施策を打っていきたいものです。

そうであれば、ブランドにいくということを、皆さんもっと本気で考えてもいいんじゃないかなと思っています。そっちのほうがSEOに依存しなくて、アルゴリズムにもGoogleのアップデートにも吹き飛ばないし、AI OverviewsにもAI モードにもやられないメディアになっていくので、良いのではないかなと思います。

» 関連記事:SEOで勝てないサイトは「ブランド強化」の視点をもとう

Ahrefsの情報でも、今のGoogle検索の半数近くは指名検索になってきているそうです。特にtoCはGoogleのおすすめ記事が信用できないので、SNSで探して→SEOで指名検索・購入という動きも増えてきていると思います。

今後のWEBマーケティングでは、より「指名検索」の重要性が増しているということです。

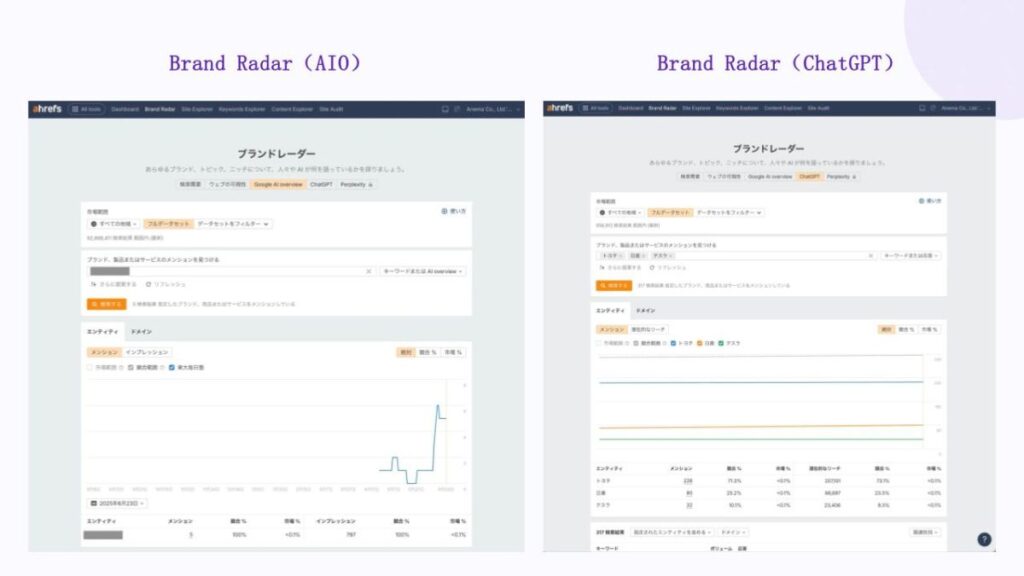

ラッコキーワードでGoogleの指名検索数の月次変動を見るもよし。最近はブランドメンション数ですね、AI Overviewsでどれくらいブランド出てきているのかとか、Ahrefsで分析できるようになってきました。BrandRadarという機能です。

今後サーチコンソールでも分析できるようになるはずなので、一般の事業者さまは一旦はそれ待ちで良いです。

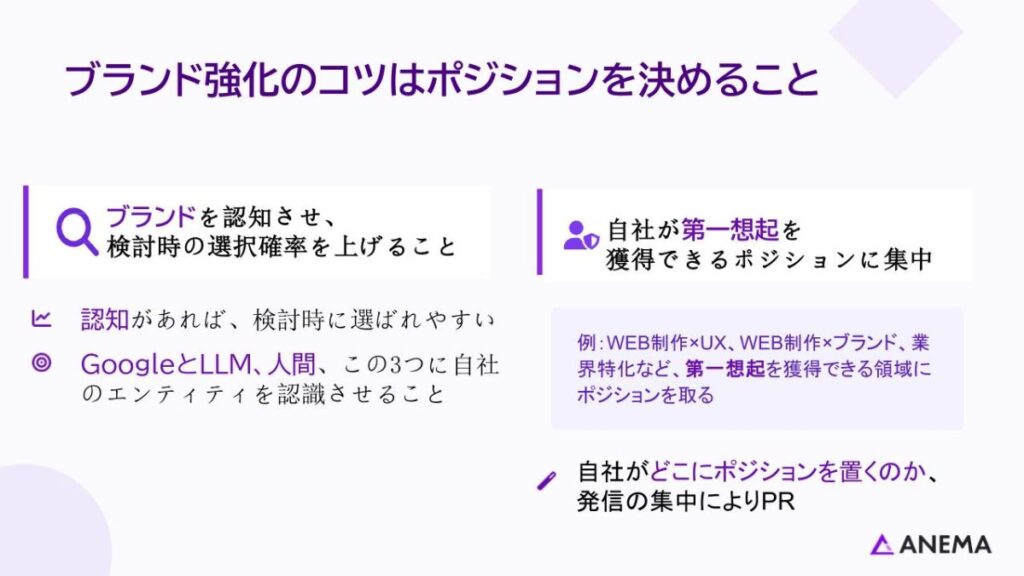

ブランド強化のコツは、ポジションを決めること

あと最後に伝えたいのは、ブランド強化のコツは「ポジションを決めることだ」と思っています。

例えば、アネマはこの記事や動画で発信しているようなAI Overviews、GEOのような話だったり、AI記事活用というテーマで皆様に知っていただいたかなと思います。

これが通常のSEOで、「トピッククラスターの作り方」みたいなテーマだったら、誰も後発のうちの話を聞かなかったかなと思います。

これはこれからSNSを使いながらブランディング・マーケティングしていきたい企業に伝えたいのですが、大手は資金力を元に王道のマーケティングをしていいと思います。SEO記事を監修担当つけて大量発注するなど。

しかし、中小や後発企業はそれではいけないと思っています。例えばSEOジャンルを例にするのであれば、自分のカテゴリーを決めて、SEO×UX、SEO×ブランド、SEO×分析など、その中で「第一想起を取れる領域」を決めることが大事です。

まずはその中で1位を取りましょう。ジム経営なら、チョコザップのような価格勝負は大手のやり方なので、そこで勝負して「月2,500円」としてしまうと疲弊します。

そうではなく、「月10回通うと一部返金します」というコンセプトで戦ってみたり、「女性特化型ジム」にしてみたり、「テニスやっている方専用のジム」にしてみたりすると、お客様にも価値に納得してもらいやすいのではないでしょうか。チョコザップとの価格競争にもなりづらいです。

そんな感じですね。引き続き、キャパは有限ですし、競合サイトのも受けないので早い会社さん優先にはなってしまうのですが、SEOやSNSを用いて企業のWEBでのブランドの存在感を高め、SEO・GEO・指名検索マーケティングで成功していくご支援をやっています。

今回の記事をお読みいただいて、自社サイトの改善や相談をしたいと思ってくださった方はお問い合わせよりお声がけください。

» GEO(AI検索対策, 旧LLMO)について無料相談を申し込む