【SEO】AIで記事量産して後悔している人が増えています…

「記事数は数百本あるのに、どれも上位表示できず、全くコンバージョンが取れない」

「ペナルティは受けていないはずなのに、検索順位がガクンと落ちてしまった」

2024年に入り、AIで記事を大量生産しているサイト運用者の方々から、このようなお問い合わせをいただく機会が増えています。

2024年3月のGoogleコアアップデートで、AIによる低品質な記事量産に対するGoogleからの言及がありました。

しかし、直接的な手動ペナルティを受けていなくても、そもそも「AIで記事を作ったものの、順位が上がっていない」という問題で悩んでいる方いることも相談を受けてわかっています。

今回は、AIで記事を量産するだけではなぜうまくいかないのか、そのリスクと、すでに行き詰まってしまった方々が今後どうサイトを改善していけば良いのか、という点について詳しくお話しします。

せっかく生成AIを駆使して記事を100本、200本と作っても、そこから一件もコンバージョンが生まれなければ、それまでに費やした膨大な時間は無駄になってしまいます。成果の出ないAI記事の量産は、言葉を選ばなければ「ほぼスパム」のようなものです。そうならないためにも、ぜひ今回のお話を参考にしていただければと思います。

なお、当メディア「WEBマーケティングスタジオ」を運営するアネマは、AIをWEBメディア運用に活用する点に強みを持つSEO会社です。これまでも生成AIの進化に合わせ、多くの「AI×SEO」領域の最新トピックを扱ってきました。日々溢れるニュースの中から、「これだけは今押さえておくべき」という本質的な情報を見逃したくない方は、ぜひYouTubeの方もウォッチお願いします。

GoogleはAI記事をどう扱っているのか

まず大前提として、GoogleがAI記事をどのように扱っているのか、公式見解を確認しておきましょう。

2023年2月にGoogleが発表した「AI生成コンテンツに関するGoogle検索のガイダンス」というドキュメントがあります。

結論から言うと、「AIツールの使用自体はOK」というスタンスです。

しかし、同時に「検索順位の操作を目的としたコンテンツ生成の自動化はスパムとみなす」とも明言しています。実際に2024年3月のアップデート以降、AI記事だけで作られたサイトの順位が大きく下落したという事例が、海外のサイト運営者を中心に数多く報告されました。

そして、2024年12月現在、私の元にも日本のサイト運営者の方々から「AI記事の量産がうまくいかない」というご相談が複数寄せられています。実際にサイトを一緒に分析させていただくと、確かに成果が出ていない状況が確認できます。

手動ペナルティという重い処分を受けていなくても、ほとんどの方が「記事の順位が上がりきらない」という点に悩みを抱えています。

このような、生成AIの使用がSEOにどのような影響を与えるかについては、「生成AIで作った記事はSEOに影響するのか?」にて詳しく扱っています。

AI記事でうまくいかないサイトには何が足りないのか

では次に、最も重要な「AI記事でうまくいかないサイトには、一体何が足りていないのか」という観点について掘り下げていきます。

私がこれまでに分析してきた限り、うまくいかないサイトには、次のいずれかの問題点がありました。

- 生成AIのモデルが旧型で、圧倒的に文章力が低い

- 専門外のジャンルで構成もAIに作らせており、内容が間違っている、または重要なトピックが抜け落ちている

- 生成AIで記事を作ること自体が目的になっており、一次情報がない

- AIで記事を量産してアフィリエイトで稼ぐのが目的なので、サイトとしてのブランドがない

- 様々なジャンルの記事をサブディレクトリで大量に投入しており、サイト全体の専門性がない

- 運営者情報がなく、E-E-A-Tの観点で信頼性がない

- ahrefsのDR(ドメインランク)を上げるためだけに相互リンク営業をしており、自然な被リンクがない

一つずつ、詳しく見ていきましょう。

生成AIのモデルが旧型で、圧倒的に文章力が低い

まず、ほぼスパムのような品質になってしまっているケースです。

2025年9月時点で言えば、最新の「ChatGPT 5 pro」(月額約3万円)まで課金する必要はありませんが、Google Workspaceの契約がなくとも月額3,000円程度で使える「Gemini 2.5 Pro」が文章生成用のLLMとしておすすめです。

無料版のChatGPT(記事公開時点だと、中身はGPT-5)だと、GPT自体が理系的に根拠を持った簡潔な文章を作る方向性に進んでいる影響でブログ記事としては文章力がないので、Geminiがおすすめです。

とはいえ、Gemini無料版では出力できる文章量に限りがあります。そこで、Geminiの有料版が理想の選択肢となるわけです。

これが記事公開時点の最新情報なのですが、これよりも前のモデルで書いた原稿をそのままにしていたり、ChatGPT無料版で頑張ってしまっていたりすると、LLMの性能の問題でライティング力が低い可能性が高いです。

生成AIを用いた記事制作の方法については、下記の動画でも解説しています。

専門外のジャンルで構成もAI任せ。間違いやトピックの抜け漏れが多発

これは非常に多い問題です。

例えばテニスなら、試合は必ずサーブから始まります。サーブが入らなければ、絶対に試合には勝てません。それなのに、「テニスの試合で勝つために大切なこと」というテーマの記事で、サーブに関する言及が一切ない、といったことをしてしまっている方は多いです。

大学受験の化学で言えば、「化学には無機化学と有機化学があります。この2つの対策さえできれば合格できます」と解説しているようなものです。「いや、理論化学もあるでしょ!」と、経験者なら誰でもツッコミを入れるでしょう。

専門家からすれば「絶対にあり得ない」文章を、生成AIは平気で作り出してしまうのです。

さらにひどいのは、これと同じことを記事制作を受託する一部のSEO会社でもやってしまっているという事実です。クライアント側も、必ず構成案の段階で一度は内容をチェックするべきです。

そして、自社で取り組む場合も、その程度の構成では当然、上位表示は望めません。もし自社のチームにその分野の専門家を迎え入れられないのであれば、そのジャンルには手を出さない方が賢明です。今は運良く勝てたとしても、1年後には必ず競合に抜かれてしまいます。

記事を作ることがゴールになり、一次情報がない

私たちが元となる情報を与えない限り、生成AIが作れるのは、あくまでWeb上にすでに存在している情報をまとめた、無難な原稿です。

そうなると、他社でも同じような記事が書けてしまうため、最終的にはドメインの強さや、サイト・会社のブランド力といった単純なパワー勝負になってしまいます。

それが嫌なのであれば、「自分だから書けること」という専門性を地道に作っていくしかありません。ご自身が現場で経験を積んで専門家になるか、すでになっている専門家をチームに引き入れるかの二択です。 そうでなければ、より高性能な生成AIモデルを使っているサイトか、ブランド力の高いサイトに負けるだけです。

逆に、自分たちにしか語れない一次情報が豊富にあれば、たとえGoogle検索で上位表示できなくても、今後利用者が増えるであろうAI検索ツール(PerplexityやFelo、Genspark、GPT searchなど)からの流入を増やせる可能性が高まります。

生成AIは、あくまで自分で集めた一次情報の優秀な「編集者」として活用するのが良いでしょう。

アフィリエイト目的のAI量産。サイトにブランドがない

アフィリエイトサイトにおけるAI活用は、一見相性が良さそうですが、その実態は判断が難しいところです。

アフィリエイターは基本的に、自分の足で商品レビューをしない限り一次情報がありません。また、自社で事業を立ち上げ、プレスリリースを発表してメディアに注目されるわけでもないので、事業者サイトと比較して自然な被リンクも集めにくいのが現実です。

いわば、現状ではスパムサイトのように見なされやすい立ち位置にいる、と私は考えています。

もし勝てるとしたら、事業者サイトと直接競合しないニッチなジャンルを選び、かつ実際に現場で体験・レビューしたからこそ書けるネタを集め、その編集をAIに手伝ってもらう、という形でしょう。

ただし、そうすると、運営の仕方は「記事量産」とは全く異なるものになるはずです。

複数ジャンルをサブディレクトリで展開。専門性が欠如

生成AIによって記事を倍速で作れるようになったため、ある程度ドメインが強い企業が、サブディレクトリで複数のメディアを乱立させるケースがあります。しかし、それぞれのサブディレクトリが「一つの独立したサイト」として競合に勝てるくらいの品質と被リンクがなければ、結局は上位表示できないケースが増えています。

以前は、親サイトのドメインパワー(ahrefsのDRなど)が高ければ、サブディレクトリも恩恵を受けて上位表示しやすい傾向がありました。しかし、寄生サイト対策が進む中で、今年は「サブディレクトリだから上がる」という傾向はかなり弱まっています。

実際に寄生サイトの多くが手動ペナルティで淘汰され、事業者が自分で運営しているサブディレクトリでさえも、親サイトとは別のサイトと見なされるのか、アクセスが集まりにくくなっています。

「新規サイトとして立ち上げても上位表示できる」くらいの作り込みと、本体サイトと一体化したブランドをお持ちの場合に限り、サブディレクトリ戦略は有効だと思います。

実際に複数ジャンルでうまくいっているクライアントの例を挙げると、ジャンルは多岐にわたりますが、すべて自社で事業展開し、自社商材を持っています。

その商材はプレスリリースなどで世の中に発表され、メディア掲載による自然な被リンクも多い。そして「この商品といえば、この会社」という認知が確立しており、各ジャンルで自然に上位表示できています。記事数も、一つのカテゴリーに最低でも20本以上は投下しています。

運営者情報がなく、E-E-A-Tの観点で信頼性がない

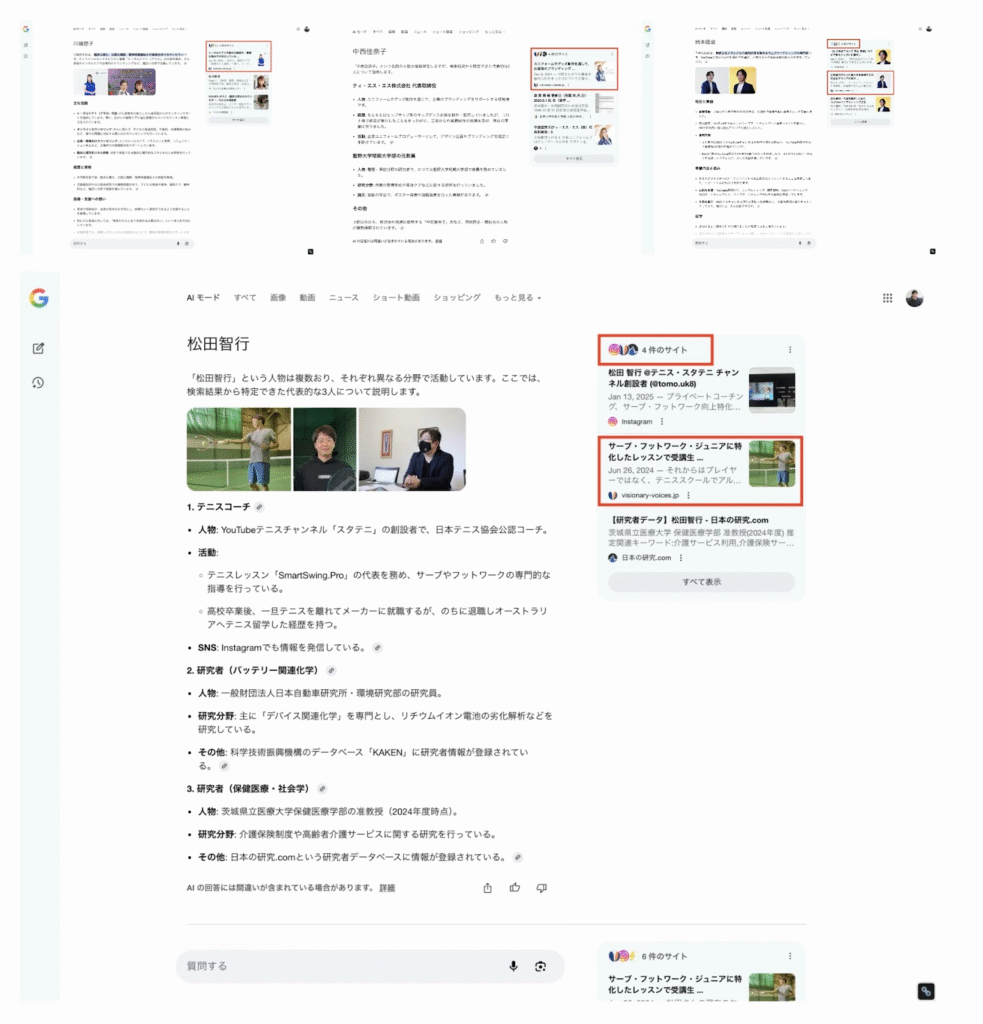

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)があるサイトこそが、Googleが理想とするサイトです。したがって、私たちサイト運営者もE-E-A-T対策は必須で行う必要があります。

詳しくは過去に公開したE-E-A-T対策の記事(E-E-A-Tとは?SEOの成否を左右する信頼性評価要素について解説)を読んでいただきたいのですが、運営者情報、会社概要、実名の著者ページ、著者のプロフィール・経歴・資格などを、サイト上で明確に示していく必要があります。

サブディレクトリだからといって運営者名を伏せたり、本体サイトとの内部リンクがなく、完全に別ブランドとして運営したりしていると、別サイトと見なされて信頼性も下がってしまうはずです。

E-E-A-T観点としてやるべきことは、まずは「著者ページ」をつくり、その領域での信頼性・専門性・権威性をPRできる経歴を示すことです。

私の場合だと、下記のページが著者ページとなっています。

» 廣山晃也のプロフィール

また、VisionaryVoicesのような、会社名や個人名、ブランド名などがその事業領域でいかに素晴らしいのか。事業への想いや実績、事例、強みなどをインタビューできるメディアに掲載されると、外部からのサイテーションとしてこれも有効です。

VisionaryVoicesは、実際にGoogle AI モードにも多数引用されているので、外部メディアからのE-E-A-T対策をお考えの方はぜひご検討ください。

ahrefsのDR目的の相互リンク。自然な被リンクがない

これは直接AIとは関係ありませんが、なぜか生成AIで記事を量産する運営者の方は、ほぼ100%相互リンクの営業をしています。そういった手法を教えるスクールでもあるのかもしれません。

AI記事も、相互リンクも、「楽な施策」というのは、結局効果もそれなりだということです。

ブランドを創出するという「苦労する施策」を地道に行い、その実態をWeb上に作り上げていかないと、長期的には厳しい戦いになる、ということをお伝えしたいです。

プレスリリースで調査結果やカオスマップなどを発表しメディア掲載を狙っていくか、オリジナリティの高いコンテンツで、自然な被リンク獲得を目指すべきです。もちろん、先述のVisionaryVoicesもおすすめです。

AI記事量産でうまくいっていない人が見直すべきこと

取り組むべきは、「E-E-A-T対策」「リライト」「記事制作体制の見直し」の3つです。

E-E-A-Tに関してはすでに説明しましたので、ここでは省略します。

もうすでに公開しているAI記事のリライト

今すぐ取り組むべきことです。

- とにかく、ご自身の体験、経験、事例といった引き出しから一次情報を追記してください

- AIが生成した冗長な部分は、思い切ってカットして構いません

- 文字数は、AIを使えば一瞬で変えられるので、長いか短いかは全く関係ありません

- ただし、説明不足はNGです

- Microsoft Clarityのような無料のヒートマップツールを使い、ユーザーがどこで離脱しているのかを特定し、そのポイントを潰していきましょう

- 文章化の作業はAIに手伝ってもらっても良いですが、記事の元ネタをAIに考えさせるのはNGです

具体的な検索順位とCVRを高めるリライト方法については、「リライトで検索順位/コンバージョン数を爆上げする7つのステップ」にて解説していますので、ぜひご覧ください。

記事制作体制の見直し

相手がSEO会社であろうと、丸投げは絶対にNGです。

X(旧Twitter)やYouTubeで、リアルタイムに最新のAI情報を発信しているような会社であれば大丈夫かもしれませんが、今のAIの進化のスピードはかつてないほど速く、多くのSEO会社はノウハウが1年前で止まってしまっています。

私たちの元にも、アネマより運営歴の長い複数のSEO会社からご相談が来ており、業界全体が危機感を持ちつつも、業界として、ほとんどの会社はキャッチアップが追いついていないのが現状です。

SEO会社がコスト削減のために「AI活用」を謳っていても、クライアントの業界に関する専門性や経験自体は、当然ながらSEO会社にはありません。したがって、記事の構成案や原稿で本当に正しいことが書けているのか、レビューはクライアント側で必須です。

あくまでSEO会社は、「Googleからペナルティを受けないか」という方針を確認する役割と、クライアントが持つ専門性や経験をWEB上に惜しみなく移植する手伝い役として活用すべきです。

それができずにSEO会社に丸投げしても、一次情報のないスパムのような記事しか出来上がりません。そして、そのような記事は1年後、よりドメインの強い競合に取って代わられるだけです。そのような戦略にお金を払う意味はありません。

クライアント企業は、自社の業界における専門性と経験づくりに本気で注力する。その代わりに、SEO会社が全力でクライアントの知見をWebに移す。このパートナー体制こそが健全であり、今後生き残れるメディア運用の体制だと、私は考えています。そしてこの時、AIの日々のリサーチもSEO会社の重要な仕事です。

生成AIを活用しつつ、後悔しないメディアを作るために

この記事を書くアネマにおいても、LLMの登場初期からSEO記事への活用を探求してきたため、現在はヒアリングによる一次情報・現場情報の取り込みを含めて、上位表示率の高い記事を1記事3.5万円〜でご提供できています。

「社会をドライブさせる事業創造の右腕」として、私たちは今後も最先端のAI技術を即座にキャッチアップし、クライアント様の無駄のないサポートに繋げていきたいと考えていますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する