【疑問】noteはSEOに強いのか?【自社サイトとの使い分けも解説】

「自社でブログを始める場合、自社ドメインとnoteどっちがいいと思いますか?」

これ、すごく悩ましい問題ですよね。

私たちもスタートアップから上場企業までのメディア運用を支援してきましたが、この「noteと自社ドメイン、どっちを使うべき?」という相談はちょこちょこありますね。

- noteはドメインが強いからSEOで有利

- でも、ブランディング上、自社メディアにブログをおいておきたい

そんな風に思いますよね?

ですが、noteって、本当にSEOに強いのでしょうか?

日頃あなたがGoogle検索した時、上位はnoteばっかりでしょうか?

今回の内容を知らないと、短期間で成果を出さなければいけないのに、自社ドメインで検索順位が上がらずに「事業撤退」につながることがあります。

また、長期でコミットできるのに自社ドメインを育てる機会を失ったり、自社サイトの顧客がせっかく自社サイトにきても魅力を感じてもらうチャンスを逃したりします。

でも大丈夫です。今日は、そんな失敗を起こさないように、経営者・事業のマーケ担当者、事業主の2,000人以上がチャンネル登録してくださっているYouTubeチャンネル「WEBマーケティングスタジオ by ANEMA」を運営する私がnoteと自社ドメインの使い分けについて解説します。

どっちがいいのかは、正直御社の状況次第です。「うちの今の状況ならこっちか」という答えを見つけて見てください。

今年2024年に流出したGoogleのアルゴリズムから、自社メディアのSEOにどう生かしていくか?や今年1,180万の検索結果を分析したわかった海外調査のレポートなども噛み砕きながら解説しましたので、そういったノウハウを自社に活用したい方は最後までご覧ください。

動画版もございますので、テキスト/音声好きな方でインプットいただけます。

noteのドメインは強いのか?

まず、「noteはドメインが強い」とよく言われますが、それが本当なのでしょうか?

SEOにおいては、「どのドメインから記事を出すか」で検索順位の上がりやすさが変わります。その基準として、「ドメインパワー」という概念があります。

少しでも質のいい被リンクを、少しでも多く獲得するとドメインパワーが強くなりやすいです。

「ドメインパワー」という概念を客観的に計測する手段として、ahrefs(エイチレフス)というツールがよく使われます。

ahrefsでは、DRというドメインごとの被リンクの量と質を分析する指標があり、これが検索順位と相関することがBACKLINKOという海外メディアの今年の調査でわかっています。

そのDRをnoteで分析すると、「91」となります。※記事公開時点

DR91は、国内TOPレベルに強いです。上場企業でも60〜70とかです。中堅企業で40〜60、1〜2年運用している個人ブログで10程度が目安です。

こう見ると、noteのDRは桁違いに高い水準ですよね。

「これならnoteに記事を載せればすぐにSEOで上位表示できるのでは?」と思う方も多いでしょう。しかし「noteのDRが高いから、SEOに強いはず」という考え方は、実は大きな誤解だったりします。

2025年に入って、Googleでもnoteが上位表示されやすくなったことがXで話題になりましたが、これもジャンルを冷静に判断する必要があります。

これを理解するためには、少しGoogle検索の仕組みを理解する必要があります。

noteというプラットフォームの特徴

Googleは私たちのWEBサイトやページ上のコンテンツを、すべて数値化して理解しているんです。これは少し専門的な話になりますが、とても重要なポイントなので、もう少し細かく説明させてください。」

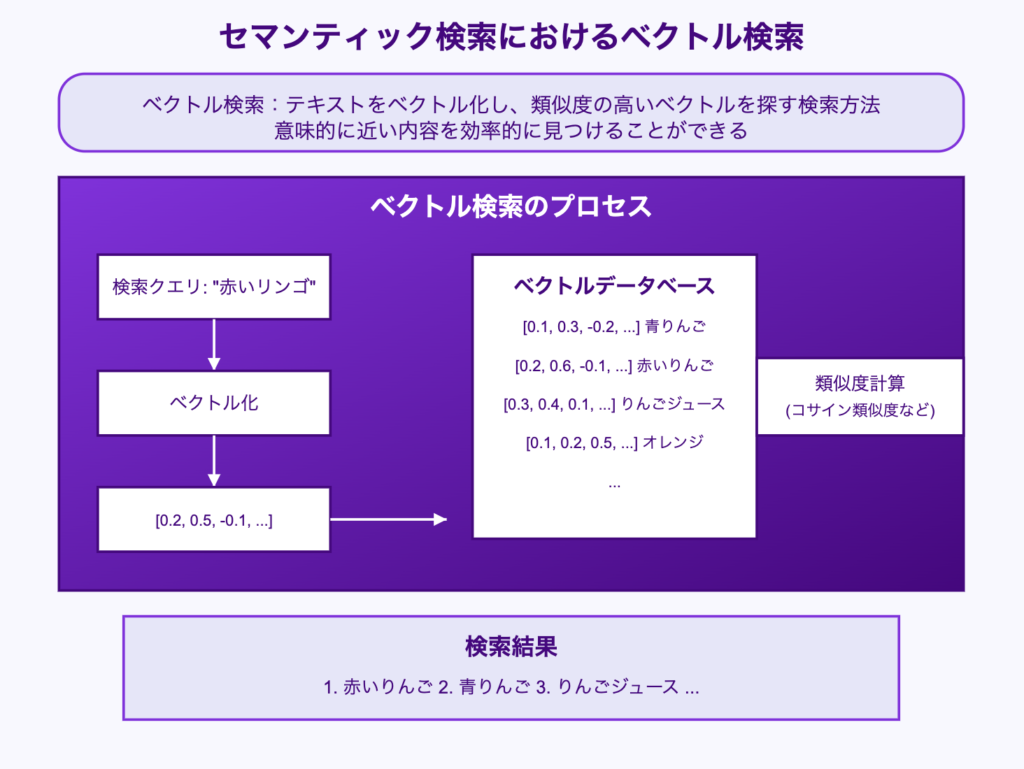

例えば、あるサイトがマーケティングについて記事を書くとします。その時、Googleはその記事の内容を「ベクトル」という形で数値化するんです。

ベクトルとはいうのは、数学で習う矢印のようなものですが、Googleの場合は、記事の内容や質、サイト全体の専門性など、様々な要素を数値化して、「このサイト、このページ、この著者はこの分野についてどれくらい詳しいか」というのを判断しているんです。

ここが重要なポイントなんですが、noteの場合、様々な人が様々なトピックについて書くプラットフォームですよね。これは言い換えると、サイト全体としての専門性を示すベクトルが、どうしても分散しがちだということなんです。

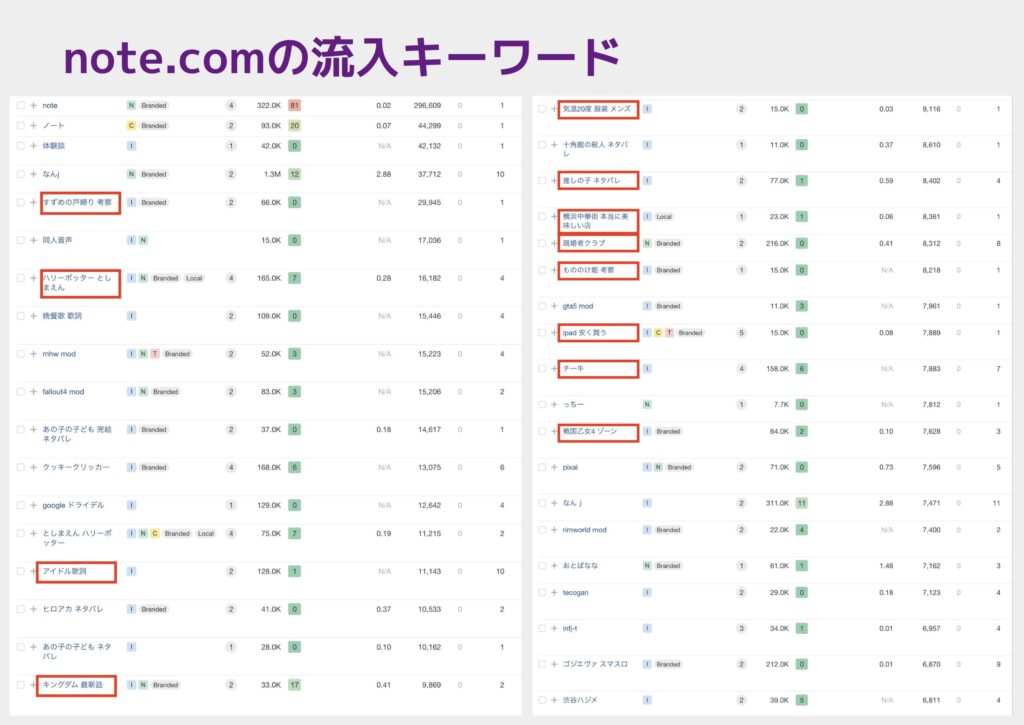

実際に、noteが上位表示できているキーワードを画面に映しますが、アニメの考察やハリーポッター、キングダム、もののけ姫、iPadを安く買う方法、チー牛、山本一郎…などなど、カオスな状態となっています。

2025年にnoteが強くなったと話題ですが、これも「ガジェット」や「アダルト」、「漫画のネタバレ」などでした。

ベクトル検索というシステムで、ベクトル距離が短いものが「関連性が高い」ものとして検索では上がってきやすいです。つまり、色んな方向にベクトルをもたず、ぎゅっと近い距離にベクトルがあるサイトは専門性が高いということになります。

その観点で見ると、noteには専門性がありません。なので、専門性が評価されるジャンルだとnoteは勝ちづらいということです。

実際に、先ほどの検索結果を見ても、アニメやiPad、飲食店、服装などのトピックはありましたが、技術的な話や医療、美容系、投資などのジャンルは入っていませんでしたよね。

これはahrefsで分析した時に、流入の多いビックキーワードだけそうなのかというと、そんなことはなく、ahrefsの先ほどのキーワード分析ページの20ページ目とかまで見てもこの傾向が続きます。

過去に当サイトでは、「Googleアルゴリズムの流出」を解説して、[Google アルゴリズム 流出]で調べた際に、アネマのDR18のドメインよりもnoteの方がドメインが強いはずですが、アネマのサイトの方が上位表示されています。

すなわち、専門性が求められているジャンルだと、noteはそんなに有利にならないということです。

これは余談ですが、noteの話(noteの使い方など)をnoteドメインで出すのは、非常に上がりやすいです。なぜなら、noteの話とnoteドメインのベクトルは近いからですね。

同じように、PRTIMESというプレスリリースメディアの使い方でも、PRTIMESドメインが上がりやすいです。

noteと自社サイトの使い分け

では、もう少し噛み砕いて、noteがSEOで有効な3つのケースを説明しますね。

1.まだ競合が少ない新しいジャンル

この場合、noteの持つドメインパワーが武器になります。

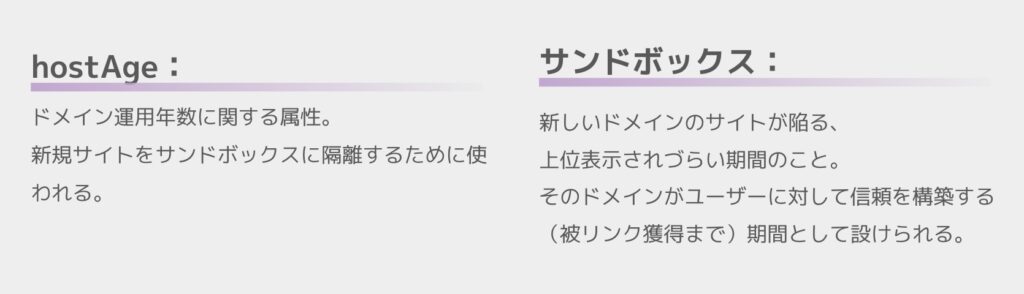

新しくドメインを取得してブログを始める場合、Googleは新規ドメインに対して『サンドボックス』という評価期間を設けます。これは、新しいドメインが信頼できるかどうかを判断する期間で、この間はなかなか検索結果で上位表示されにくいんです。このサンドボックス期間は通常、半年から1年ほど続きます。

一方、noteは既に信頼性の確立されたドメインなので、新しい分野でも比較的早く検索結果に表示されやすい。これは大きな強みですね。

とはいえ、長い目で見てそのジャンルが専門性を求められるものであれば、徐々に順位維持が難しくなってきます。

2.トレンド的な話題の発信

これも同じ理由で、新規ドメインだとサンドボックス期間中に、もうトレンドが終わってしまうことが多い。noteならば、そのスピード勝負に対応できます。

3.SNS、特にXと組み合わせた情報発信

Xのユーザーは、短い文章を素早く読み流す習慣がありますよね。そういう方々に、いきなり長文を読んでもらうのは難しい。

でも、Xで興味を持ってもらった話題について、「詳しくはnoteに書きました」という導線を作ると、その文脈で読んでもらいやすくなる。特に、サービスの裏話や、社内の取り組みなど、既にファンの方が興味を持っている話題については、この組み合わせが効果的といえます。

自社ドメインが向いているケースとは

結論として、自社メディアは長期的な運用をしっかりとできる場合に強みを発揮します。

先ほどお話しした通り、Googleはサイトの専門性をベクトルとして理解していきます。つまり、自社の専門領域について継続的に良質な情報を発信し続けることで、その分野における専門性が徐々に蓄積されていく。

ただし、ここで大事なのが「しっかりとSEOの知識をもって運用できるか」という点です。

よくある失敗は、「自社メディアを育てたい」と思って始めたものの、ドメインが育つまで更新を続けられなかったり、その間に事業が終了してしまったりなど..。

結局のところ、自社メディアとnote、どちらを選ぶかは、会社の状況や目的によって変わってくるんです。

自社メディアが向いているのは、長期的な運用コストも確保できて、記事制作の体制をつくれて、その分野で専門性を確立していきたい。そういう場合。

一方で、noteが向いているのは、例えば「まずは情報発信を始めてみたい」「運用体制を試行錯誤している段階」といったケース。

特にスタートアップ企業さんなんかは、事業検証のフェーズでピボットする可能性もありますよね。そういう時は、noteの方が気軽に始められます」

スタートアップの場合、サービス内容が変わる可能性もありますからね。

noteと自社サイトをハイブリッドで運用する方法

あとは使い分け方として、「メディアのハイブリッド運用」というのもあります。

例えば、しっかりとしたSEO記事や事例記事は自社メディアで。一方で、トレンドの話題や、YouTubeの台本をそのまま文字起こししたような投稿は、noteにするなど。自社メディアに載せると、SEOでは低品質でサイト全体の品質評価が下がってしまう場合もありますからね

自社サイトを育てていきたいのであれば、アネマのようなSEO運用支援会社でかつメディア運用の支援リソースを持っている会社と組むのがいいです。

どうしても内製化しようとすると、そもそもの知識の習得に時間という従業員のコストがかかってきます。それであれば、スポットでSEOディレクターとWEBライターを抱えている会社と連携した方が早くプロジェクトが進みます。

特にアネマでは、一次情報をヒアリングしながら、専門性の高い、かつSEOに必要な網羅性を担保したハイブリット記事をつくるのが得意です。しかもそれを大手SEO会社のような10万円/本ではなく、3.5万円/本でお受けしています。

自社サイト運営の体制を作りたいご担当者様は概要欄より、お問い合わせください。

» AI記事の活用についてアネマに相談する

目的に応じて、noteと自社サイトを使い分けよう

最終的な選択基準は、「目的」から逆算して考えてみるのがポイントです。

何のために情報発信をするのか。SEOからの集客を重視するのか、それともフォロワー向けにとりあえずブログをUPできればいいのかを考えてみてください。

具体的には、「渾身の自社の財産となる記事」を作る場合。これは間違いなく自社ドメインがおすすめです。なぜなら、会社名で検索してくる顕在層の方々は、まず自社サイトを見に来ます。そこにしっかりとしたコンテンツがあったら印象は大きく変わり、商談でも有利になりますよね。

そういった顕在層の方は、まず最初にはnoteを見ないかと思います。noteだとどうしても潜在層にしかリーチできないんです。

一方で、トレンドをサクッと短文で出したい時や、自社ドメインで出すとSEOの評価が下がりそうなコンテンツ…例えば、YouTubeの台本をそのまま記事化するようなケースは、noteの方が向いています。

特に個人事業主の方の場合は、長期的に被リンク獲得戦略を組んでドメインを育てていく…というのは、猛者のアフィリエイターでもない限りなかなか難しいので、noteでSNS発信と組み合わせて、フォロワーのファン向けに情報発信していくのがおすすめです。

両方使う場合は、自社メディアには、SEOを意識した専門性の高いコンテンツや、実績紹介、サービスの詳細な解説といった、しっかりと作り込んだ記事や顕在層向けのコンテンツを載せる。

一方、noteには、トレンドの話題や、この動画の台本のような、気軽に読める記事を載せる。これなら、自社メディアのSEO評価を下げることなく、両方のプラットフォームの特性を活かせます。

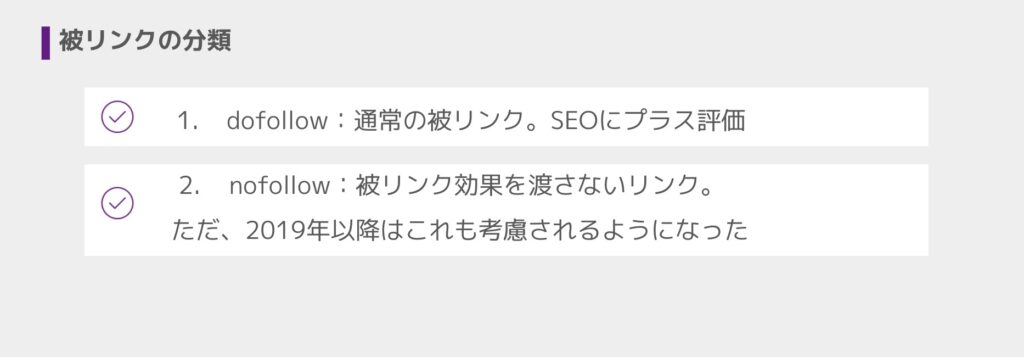

noteから自社ドメインにリンクを飛ばせば、note利用者から集客もできます。ただし、noteのリンク属性はnofollowでドメインパワーが上がるわけではないので、被リンク目的を期待していうのはあんまりおすすめできません。

noteは確かにドメインパワーは強いですが、それだけでは専門性は評価されません。

逆に、自社メディアなら必ず強くなる…これも間違いです。継続的な運用ができないなら、むしろnoteの方が現実的な選択肢になります。

結局のところ、自社の状況に合わせた、正しい使い分けが重要なんです。

メディア運用でお悩みの方は、ぜひアネマにご相談ください。企業ごとの状況に合わせた最適なメディア戦略の提案からSEOに強い記事制作のサポートまで承っております。「事業創造の右腕」である我々が一次情報のヒアリングと経験豊富なWEBライターによって、メディア運用を加速させます。

» SEOの分析・戦略についてアネマに相談する