SEOで文字数は関係ない!長文にするよりも大切なこと

文字数を増やせば上位表示できると思っている方がいますが、実はもう古いです。

文字数ばかりこだわって、他に大切にすべきことを意識していないと、記事を何百本と作る膨大な時間と予算を無駄にしてしまいます。

今年行われた海外の調査でも「文字数と検索順位には相関がない」ことがわかっています。文字数ではないもので、検索順位と相関しているものがあるんです。

今回お話しする内容を抑えているメディアは、今年のアップデートにも負けずにSEOで上位表示を保ち続けています。

実際にアネマで支援しているメディアでも、今回のポイントは意識していて、クライアントのサイトでも、自社サービスのジャンルで出した記事のほとんどが1位を独占中というメディアも作れています。

この記事を見てくださっているあなたが、「文字数を増やす」以外でやるべきことを見つけたい場合は、ぜひ最後までご覧ください。

なお、この記事を出しているアネマでは、最新の海外調査や生成AIをSEOの現場に活用してわかったメソッドをYouTubeチャンネル「WEBマーケティングスタジオ by ANEMA」にも投稿しています。この領域で現場情報をキャッチアップしたい経営者・サイト担当者の方はぜひご確認ください。

長文SEOは有効なのか?

2018、19年頃を思い返すと、長い記事を書けば検索順位が上がりやすいという傾向がありました。

実際に、私も記事を公開して、順位が1ページ目下部や2ページ目だった際に、説明のボリュームを増やすだけで順位が上がっていました。

これくらいの頃から、1万文字の記事とかも登場し始めて、業界で驚きが走っていたのを覚えています。

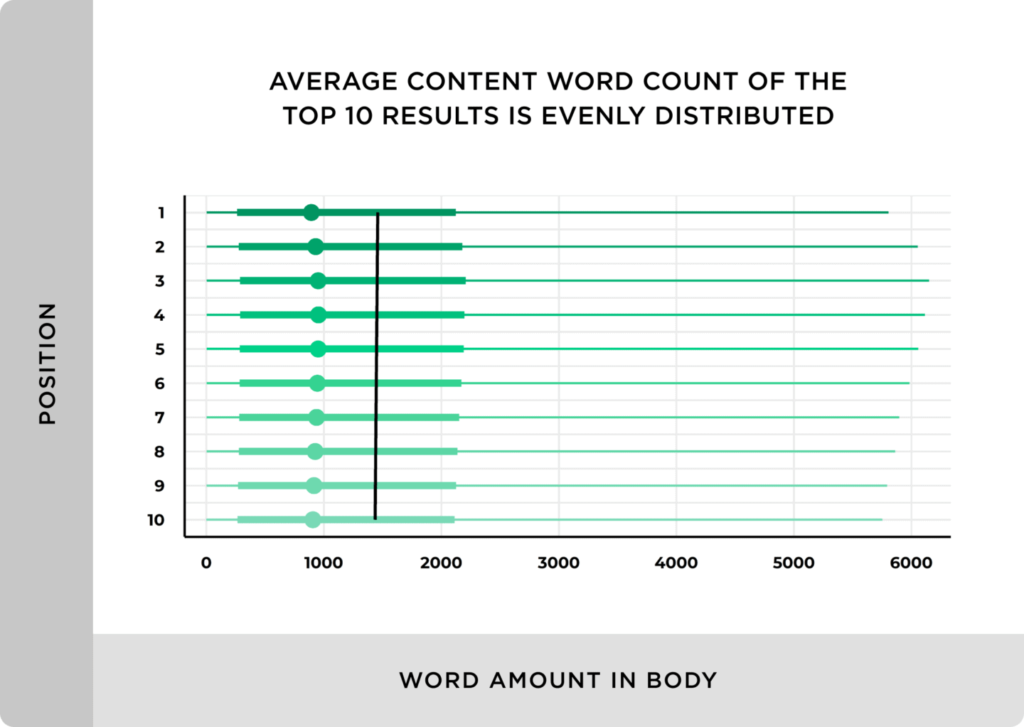

ただし、BACKLINCOという海外メディアが、有名SEOツールSemrush(セムラッシュ)との共同調査で

2024年の9月に1,180万のGoogle検索結果を分析してわかったことというレポートを出したのですが、ここで「文字数と検索順位に相関はなかった」と報告しています。

また、Googleのジョン・ミュラー氏も「文字数は無関係だ」と言っています。

網羅性は検索順位に相関する

検索結果を見ると、まだ文字数の多い記事が上位に来ていることが多いですが、「文字数」ではなく「網羅性」で考えるとよいです。

先ほどBACKLINKOの調査を共有しましたが、このレポートでも「網羅性と検索順位」には相関があるとされていました。ただし、網羅性=長文ではありません。

SEOの本質は、「検索した人が抱える疑問に対して、Web上で的確に答えるページを作ること」です。

1質問したら10返ってくる人がいたとき、我々は逃げますよね。まずは的確に質問に対する回答をしてあげるのが大事です。

具体的にはどのように記事を書いたらいいんですか?特に、ページの上部でしっかりと「疑問への回答」を書くことが大切です。

なぜなら、ページ下部に行くほど読む人は減っていくからです。知りたい情報がいつまでも出てこないページだと、離脱しますよね。

網羅性を高めるのであれば、Answerを説明した上で、必要に応じて深掘りの解説を加えていくという構成が効果的です。

海外のSHE KNONES SEOというメディアで取り上げていたのですが、「Googleはメインコンテンツ冒頭の1,000語を特に重要視している」という理論もあるので、流出したアルゴリズムそのものに記載があるわけではないので、どこまで信じるかはありますが、冒頭が重要であることには変わりないでしょう。

ユーザーが知りたいことにまず答えて、プラスアルファの派生情報に軽く言及しつつ、関連記事に内部リンクを飛ばす。

そのような形で網羅性を高め、結果として文字数が増えてしまう、というのはOKでしょう。

網羅性の高い記事構成はどうやってつくるか

網羅性の高い記事とは

その領域に強い専門性を持っている方であれば、上位記事を見なくても「こう言うことを伝えれば理解してもらえる」とわかるので、自分一人で網羅性の高い記事構成を作れると思います。

一方で、そうでない場合(ライターの方が構成をつくるなど、ですね)は上位記事の見出しを参考にするのもありです。

結果的に同じキーワードで検索しても、人によって知りたいことに違いがあります。網羅性が低い記事はその分、ユーザー行動が悪化する可能性が高まります。

ユーザー行動はNavBoost(ナブブースト)というアルゴリズムにより、検索順位にも反映されるので、ある程度の網羅性は今も重要です。

上位記事の見出しから記事構成を作る

上位記事の見出しを「参考にする」こと自体は問題ありません。

ただし、単なるコピーにならないよう注意が必要です。

2025年1月のGoogleの検索品質ガイドライン更新でも、「メインコンテンツ(MC)において、上位記事のまとめ直し、言い換えで独自情報がないものは最低評価だ」と定義しています。中身のないつなぎの言葉(フィラー)も評価してくれません。

おすすめなのは、上位記事の見出しを見て、「検索している方はこういうことを知りたいんだなぁ」という理解に役立てることです。そして、自分では思い浮かんでいなかった検索ニーズを幅広く拾います。

その上で、見出しを整理して、本文は他社メディアを見ないで自分の言葉で書くのがおすすめです。

上位記事を真似ても、競合だけでなくAIによる概要(AI Overviews)にも使われてしまうような時代になってきています。

なので、むしろ「その事例のソースみたい」と情報源をクリックされるような一次情報をゴリゴリ入れた記事が今後重要になってきます。

そうすれば、網羅性を担保しつつ、内容は上位記事のコピペにならず、一次情報も多く含まれた記事をつくれます。

アネマは記事の大量生産は苦手ですが、一次情報の濃い記事をつくるのが得意です。うちでは、まずSEO会社として網羅性の高い構成をつくり、そこで書くべき内容を軽く箇条書きでまとめます。

そのあと、そこでどんなことを言うべきかクライアントに一次情報と参考記事をもらいます。過去の発信物がないような新しいネタの場合は、Zoomでヒアリングして、録音から文字起こしして内容を濃くしたりもしています。

このようにすると、工数はかかりますが、網羅性と一次情報が両立でき、何より「世の中のためになる記事」が完成します。

表面上のハックではなく、社会的にも意義のあるコンテンツマーケティングに取り組みたい会社様は、ぜひうちで組ませてください。

強い営業部隊はいないので、おいしいことは言えませんが、御社の「右腕」になれる心温かいメンバーがうちにはいます。

網羅性を追求すると、記事がとても長くなってしまいます

網羅性を高めようとすると、どうしても記事が長くなってしまいますよね。網羅性は大切ですが、ユーザーにとって本当に必要な情報を提供することが最も重要です。

「このキーワードで検索した時に関しては、そこまでは知らなくていい」というところまで、一つのページの中で広げる必要はありません。

一つの記事でガーッとすべて解説しようとすると、ものすごく長い記事になってしまいますよね。

関連で知っておいてほしいこととかありますから。

そういうときは、関連の詳細で長くなってしまう情報を別記事に移動させ、内部リンクでお互いにつなぐようにします。

こうすることで、コアとなるページがピラー(親記事)になり、派生がクラスター(子記事)になるんです。

ピラーだけでまず知りたい検索意図が満たされ、次に知りたいことをクラスターで勉強できます。

また、どこかのクラスター記事からページにたどり着いたとしても、親記事であるピラーに飛んで、そこから他のクラスターに移動するような流れができます。

これが、いわゆる「トピッククラスター」の理想的な形です。ユーザー行動が内部リンクによって改善されるんです。

クライアントで医療機関があるので医療系の検索結果を見ているのですが、「文字数は多くないが、ピラーからクラスターへの相互リンクがしっかりしていて、サイト全体での受け皿があるから、ビッグキーワードでピラーが上がっている」という事例もあります。

よく「トピッククラスターをすればSEOで強くなる!」と盲信する、”トピクラ信者”がいます。ピラーに内部リンクを飛ばすクラスターを作りまくり、内部リンクを増やしまくればいいと考えている人がいますが、そういうものではありません。

トピッククラスターは、Google公式の技ではなく、もともとHubspotが2017年ごろに提唱し始めた理論です。

本来の目的は、ニッチなロングテールキーワードにもそれぞれ細かく記事をつくっていくとカニバリが発生するので、管理しやすいようにサイト構造を整理したというのがはじまりです。

カニバリがなくなることで、お互いに食い合っていた記事の競争がなくなり、順位があがりやすくなります。また、全体的にブログ順位がじわじわ上がったという当時の成果が報告されています。

文字数よりも滞在時間

BACKLINKOのレポートでは、「滞在時間が3秒伸びること」と「順位が1つ上がること」の相関が強くある、という結果が出ています。

Googleも、ユーザー行動を見ているNavBoost(ナブブースト)というアルゴリズムを持っており、そこには”lastLongestClicks”という指標があります。

これは、検索結果からサイトに訪れて一番最後のクリックのタイミングを見ているものです。

さらに、Googleは「US10229166B1(暗黙のユーザーフィードバックに基づく検索結果の順位の変更)」というユーザー行動に関する特許を持っています。

-1024x826.png)

ここでは、ユーザーがSERPs(検索結果ページ)からサイトに訪問して何秒で戻ってくるかを測定しており、8秒などのショートクリックよりも45秒などミディアムクリック、それよりも3分いるようなロングクリックを重視するなど、滞在時間に応じて評価づけを行っています。

なお、一番いいのはラストクリック(ブラウザを閉じる)ことです。

滞在時間が長かったり、検索に戻ってこない方が高評価ということです。

今年2024年5月に流出したGoogleのアルゴリズムでも、「文字数をランクづけに使っている」という指標は出てこなかったので、「文字数よりも滞在時間」を意識するのがいいです。

滞在時間を増やすために、どういうページにしたらいいか。何を入れるべきか。どういう内部リンクにすべきか。

現在、多くの人が「構成を作って見出しの網羅性を高めること」だけに注力しています。上位記事をただ真似するだけ、ということをしていますよね。

構成で見出しを増やしても、検索者が見ない情報なら離脱が増えたり、滞在時間が落ちるので効果がありません。

「滞在時間を延ばせる構成は?」という視点で考えていただきたいですね。

滞在時間などのユーザー行動の分析方法

GA4で滞在時間を見るのと、ヒートマップ分析を取り入れるのが効果的です。GA4では「平均エンゲージメント時間」という指標で滞在時間を確認できます。

また、ヒートマップというと広告用のLP改善を思い浮かべる方が多いですが、ブログにも使えます。

実際にアネマでは、タイトル・見出しの調整や網羅性の意識だけでは1位が取れないビッグキーワードなどで、ヒートマップ分析を使ったリライトを行っています。

Microsoft Clarityというツールを使えば無料で分析できるのでおすすめです。

Clarityを使うと、記事の途中での離脱がどれくらいかや、イライラしたクリックがないかなどを確認できます。

文字数が少なくても上がっているケースについて

[メンズ セーター]というキーワードでは、ZOZOTOWNや楽天、ユニクロなどが上位を占めていますが、特に文字数は多くありません。記事型ではなく、商品型ページが求められているクエリです。

求人サイトなんかもマイナビやdodaなどが強いので、上場企業の採用サイトでも同じキーワードで戦うと勝ちづらいです。文字数を増やせばどうにかできる世界ではありません。

これらのサイトは、ここで買ったり、エントリーする人が多く、ユーザー行動のよさからあがりやすいですよね。実際にそのサイトを使った人が口コミを書くので、被リンクも多く集まり、ドメイン評価も最強クラスに高まっています。

こういうメディアと戦う際は、ドメイン評価では勝てないので、SEOでの戦いを避けるか、ニッチなジャンルだけで勝つという方法もあります。

実際に、洋服の一ジャンルで、Instagramのフォロワーが非常に多いメディアがあり、サイトのドメインパワーは弱いのですが、ZOZOTOWNよりも上位表示されてるというメディアもありました。

ZOZOTOWや楽天に勝つには、それら以上に使われるサービスをつくるしかないですが、ニッチジャンルで特定のキーワードを狙い撃ちすることでCVを増やせる場合もあります。

そういう戦略について相談したい事業者様は、類似事例の詳細もお伝えするので、ぜひアネマにご相談ください

なお、文字数とSEO順位の関係性については、「SEOで文字数は関係ない!長文にするよりも大切なこと」にてより詳しく解説しております。

ドメインは依然として大事

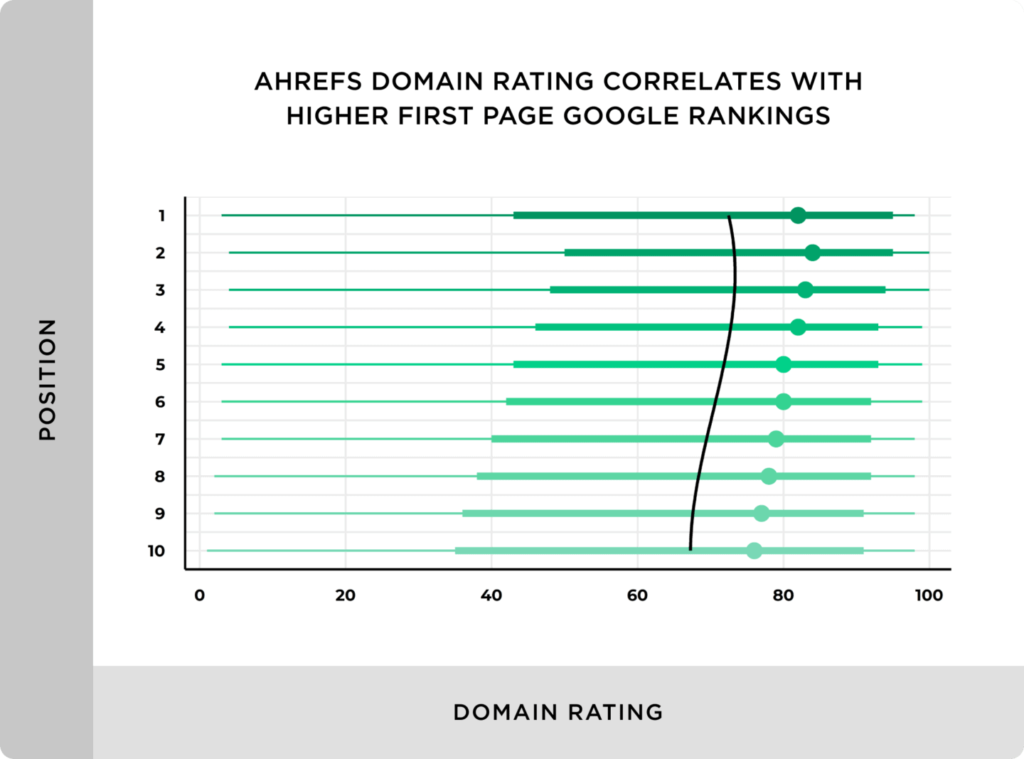

今回紹介しているBACKLINKOのレポートでは、「ドメインパワー」が影響しているとのことも伝えられています。

ドメインパワーといわれるものの中で、Googleが公式で持っている”siteAuthority”という属性を私たちは見れません。

そこで、世界的に使われている、サードパーティ製ツールのahrefs(エイチレフス)で測定することになります。

このahrefsで分析できるドメイン全体の被リンクの量と質を示す指標、DRが検索順位と相関するとのことです。Google1位の記事は、2~10位の記事よりも平均3.8倍多くの被リンクを持っているという結果も出ています。

なので、被リンク対策は重要です。

一方で、ページ単位の被リンクの量と質を示すURは弱い相関ということでした。DRをまず参考にしつつ、次にUR見るのでちょうどいいということになります。

被リンクを集めるには、他社メディアが引用したくなるような、いいコンテンツを作る。

取材を受ける。自社のメディアで「岐阜市のデザイン会社まとめ10選」みたいな記事をつくり、そこに掲載したい会社を集めつつ、相互リンクを提案するなどです。

一番理想なのは、コンテンツで被リンクが自然と集まることですが、なかなか気づいてもらえないことも多いです。相互リンクは海外で活発で、去年くらいからだんだん日本のSEO会社でも提案に取り入れているケースが増えてきています。

その他、テクニック的に今日からできる被リンク獲得方法は「ドメインパワーを強くする被リンク獲得方法について」にて解説しているので、合わせてぜひご覧ください。

なお、「被リンクを買う」のはお勧めできません。ココナラなどで海外リンクを売って「ahrefsのDRあがりますよ〜」みたいな商品がありますが、あれはダメです。

Googleはユーザーがクリックするかなど、「リンクの質」も見ているからです。

DR≒siteAuthorityなので、被リンクを買うなどは、ahrefsは騙せてもGoogleは騙せないことに注意が必要です。

ちなみに、自社がどれくらいのドメインパワーをもっていれば競合と戦えるのかを「SEO参入の判断基準」という過去の記事で解説しています。合わせてご確認ください。

まとめ

初心者向けレベルではなく、海外の最新レポートとアネマで支援している実際の事例を組み合わせて、本格的に解説させていただきました。

文字数を増やすより、ユーザーが求める情報を的確に提供し、滞在時間を伸ばす施策やドメインパワーを高めることが大切です。

長文を書けばいいわけではなく、「まずユーザーの疑問に答え、必要に応じて情報を深掘り・内部リンクを張る」という構成で網羅性を高めていきましょう。

被リンク獲得やドメイン評価の向上にも注力し、正しくコンテンツを作り込むことで、長期的かつ効果的に上位表示を狙えるようになっていきます。

競合の被リンク分析やDRの確認をしたいものの、月数万円するSEOツールを契約している方はなかなかいませんよね。

アネマでは、お問い合わせいただくと30分無料で分析支援していますので、うまく活用いただきたいです。

私たちは営業で都合のいいことをいうのは苦手です。その代わりに、一度契約していただいた会社はほとんど短期では終わらず、何年もずっと取引を続けていただいています。

そういう関係値で資産になるSEOに取り組みたい方は、ぜひうちと一緒にお仕事しましょう。

» アネマにSEO/GEO(A I検索対策)について相談する