メタディスクリプションはSEOで効果あるのか?最適な書き方も解説

「メタディスクリプションはSEOに意味があるのか?」とよく耳にしますが、設定しないメディアも多いですよね。

Googleも、2007年の検索セントラルブログ(公式発表)で「正確なメタディスクリプションはクリック率を上げられるが、検索順位には影響しない」としていました。それゆえに、「SEOに意味ない」と考えている方も多いでしょう。

ですが、実際にはGoogleのアルゴリズムで「検索結果でのクリック率が順位に影響する」ことがわかっています。皆様が思っている以上に、ディスクリプションも重要です。

2024年5月に流出したGoogleのアルゴリズムで関係するところを抑えながら解説していきますので、「メタディスクリプションどうしたらいいか」確信がない方は一緒にマスターしましょう。

動画でも解説しているので、音で聞きたい方はぜひご活用ください。

メタディスクリプションとは?

「ディスクリプション(description)」とは、WEBページの要約文です。

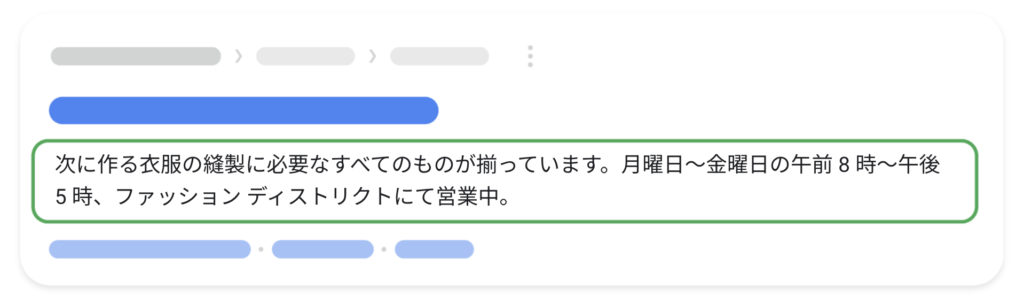

検索エンジンにページの内容を伝える「メタタグ」の一つで、「メタディスクリプション」と呼ばれます。検索結果ページ(SERP)やSNSシェア時に、タイトルの下に表示される説明文のことです。

検索で表示されるスニペットはどうやって決まるのか

メタディスクリプションを設定しなくても、「勝手にGoogleがページの冒頭文などから抜粋してくるのでいらない」、そういう意見はありますよね。

実際に、ディスクリプションを設定していても、Googleが検索結果ページ(SERPs)でのスニペット(要約文)として使用しないこともあります。

誤解が多いのですが、実は、検索で使われるスニペット自体は、ページコンテンツの中から自動的に生成されるのがメインです。これはGoogle公式で出ている情報です。

そして、設定されているメタディスクリプションの方がページ内容を正確に表現していると判断されるとそちらが使用されるという仕組みになっています。

なので前提として、ページの概要をユーザー向けに適切に要約できていることが「メタディスクリプション設定する意味があるのか」の条件となってきます。

その上で、検索結果ページ(SERPs)には4つの情報しか表示されません。ファビコン、ドメイン名、ページタイトル、ディスクリプション。

これらだけでクリックするかを検討するので、タイトルとディスクリプションで「自分が知りたい内容だ!」と気づいてもらえないとユーザーがアクセスしてこないことになります。

いくら美味しいラーメン屋さんがあっても、何を提供しているのか看板出していなければ、お客さんも入ってこないですよね。

アクセスが来ないとコンバージョンもついてこないので、ディスクリプションは軽視できません。

メタディスクリプションはSEOに影響するか

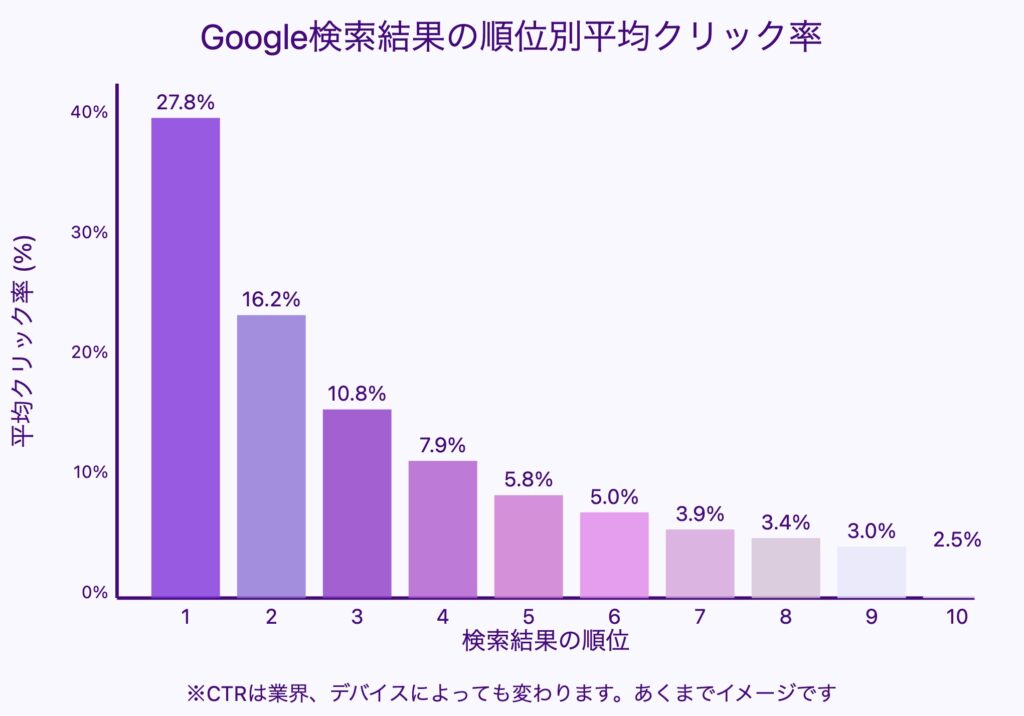

「検索結果ページ(SERPs)でのクリック率」というのは、実はSEOの順位が決まるポイントとなっています。

2023年のアメリカ政府とGoogleの訴訟で出てきた資料や、今年2024年5月に起きたGoogleのアルゴリズム流出から”NavBoost(ナブブースト)”というアルゴリズムの存在が明らかになりました。

NavBoostは、「クリックデータを検索順位に反映する」アルゴリズムです。検索1位をとるなら1位にふさわしいクリック率を、5位なら5位にふさわしいクリック率を出していないと、順位が入れ替わる要因となります。

逆に3位だけど、1位以上にクリックされている…とかだともっと順位が上がる可能性があるというわけです。こういうアルゴリズムがあれば、「ドメインが全て」にならずにすみますよね。

NavBoostがあるから、「検索のスニペットはSEOに影響している」と言えます。

NavBoostでは検索結果ページ(SERPs)でのクリック率の他に、”goodclicks”や”badClicks”、”lastLongestClicks”などといった良いクリックか/イライラしたクリックか、滞在時間はどうかなどの情報も取得していることがわかっています。

このように、ユーザー行動を重視しているので、タイトルとメタディスクリプションといったメタ情報で適切な期待を持ってもらい、ページ内の動きで満足してもらうと良い評価につながることがわかります。

メタディスクリプションの書き方

では、具体的にどのようにメタディスクリプションを書けばいいのでしょうか。以下の3点を意識してみてください。

良いメタディスクリプションのポイントは、以下の3つを意識いただくことが大切です。

検索した方が一番知りたいであろうことがあることを明示する

例:観葉植物の質問(オーガスタとストレリチア・ニコライは同じ植物か)を例にして

- ×:オーガスタの特徴:バショウ科の植物で歯が大きく、バナナの葉に似ていて…

- ◯:オーガスタとストレリチア・ニコライは同じ植物です。店頭ではオーガスタとよく表記されますが、どちらも同じ植物です。

何を知ることができるのかまとめ、ページ全体の要約を意識する

例:iPhone16の特徴を例にして

- ×:iPhone16の色はウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラックの5種類があります。

- ◯:このページを読んでいただくと、iPhone16が全モデルからどのように進化したのか、また円安の状況でコスパがいいのか、どんな色があり、重量はどうかなど知ることができます。

具体的かつ詳細にする

例:テニスラケットRF01というモデルのレビューを例にして

- ×:RF01についてまとめています。

- ◯:Wilson(ウィルソン)社のテニスラケット、RF01 PROというモデルについて、試打した感想、どのようなストリングがマッチするか、どんなプレーに合いそうかの見解を共有します。

キーワードを連続に詰め込むとか、短すぎるとか、ページ全体を要約していないのはNGです。

さらに、同じディスクリプションを複数のページで使すのもNGです。

WEB制作会社がSEOの知識ないために、そのような設定になっているサイトもあるので注意してください。

ちなみに、目立つという観点で絵文字・特殊文字(♡や☀️など)を入れるのは問題ないですが、Googleのジョン・ミュラー氏いわく、検索結果のスニペットでは空白にされることもあるとのことです。

キーワードの入れ方

メタディスクリプションに狙っているキーワードは入れた方がいいです。

メタディスクリプションにキーワードを入れると検索結果ページ(SERPs)上で太字になるので、ユーザーの目を引きやすくなります。1〜2回くらいキーワードを入れた方がいいとよく言われてますが、何個でも大丈夫です。

本質は数ではなくて、ユーザーがSERPs(検索結果ページ)で見せられたときに、タイトルと合わせて選ぶかどうかが大事です。

キーワードを詰め込めばユーザーがクリックするわけではないので、ワードサラダ(文法あっていても意味が破綻している文章)はNGです。

メタディスクリプションの文字数

数えてみたのですが、この動画撮っている時点だと、スマホでもPCでも70~80文字程度が目安です。

- iPhone・SafariやGoogle:70文字ちょい

- MacのSafari・Chrome:80文字くらい

それ以上書いても表示されないので、最初の70文字以内に一番伝えたいこと、大切なところを書くのがいいでしょう。

メタディスクリプションの設定方法

設定方法は主に2つあります。

- HTMLに直接記述する場合:<head>内に書きます。

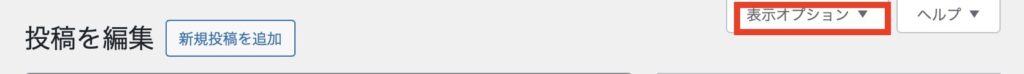

- WordPressを使用している場合:

- 投稿画面内のmeta descriptionに書く (テーマによっては枠がなく、ページ編集画面右上の表示オプションの中にあることもある)

- All in One SEOなどのプラグインを使用する

ちなみに、Googleに最適化するのであれば、メタキーワードは不要です。

meta情報として、検索エンジンにページがどんなキーワードを扱っているかをPRできる”meta keyword”という設定枠があります。あるのですが、Googleは現在SEO評価に使っていないので、こちらは設定しなくていいです。検索結果ページにも出てきません。

※ChatGPTなどのAI検索対策として、Bingを意識するのであれば入れていいです。

1記事ずつにコストをかけたくない場合は

ここまでで、今回メタディスクリプションの重要性を扱ってきましたが、ぶっちゃけSEOではどれくらい大切なのでしょうか?

SEOコンサルとしては、ディスクリプションを書いてほしいです。アネマでクライアントからSEO記事制作の依頼をずっと受けていますが、ディスクリプション用の原稿は作ってお出ししています。

ですが、現場のマーケターとしては、いちいちそこまで工数かけてられないのもわかります。工数もかかるので、リソースが限られていたり、スモールキーワードで優先度の低い記事に関しては捨てるのもありです。

先ほども解説しましたが、検索結果でのスニペットの選出プロセスとしては、まず自動生成のテキストがあるので、そこに頼ることもできるわけです。

ただし、そのようにする場合は、ページ冒頭のイントロでGoogleが抜き出しやすいようにディスクリプションに使えそうな要約文を作ってあげるといいでしょう。そのような要約を意識してイントロをつくれば、逆に人間がメタディスクリプションを作るのもやりやすいです。

また、今回の動画でお伝えしたようなメタディスクリプションのポイントをプロンプトで伝えながら生成AIに書いてもらうのも一つです。

こうやって浮かせた時間で、少しでも現場の一次情報を本文に入れるのも一つの戦い方ですよね。

メタディスクリプションは重要ですが、他の施策とのバランスも考えることが大切です。

SEOは総合的な取り組みなので、何に時間を使うべきか決めるのも大事です。

まとめ

メタディスクリプションに関して抑えておくべきところはこんなところです。

本記事では「メタディスクリプションは本当にSEOに意味があるのか?」という疑問に対して、NavBoostなど最新のGoogleアルゴリズム動向を交えつつ解説しました。

- クリック率(CTR)やユーザー満足度が検索順位を左右する時代

- メタディスクリプションはCTRを上げる“案内板”としての役割が大きい

今後もSEOは目まぐるしく変化していきます。メタディスクリプションをはじめ、最新の施策をアップデートしながら総合的に対策を行っていきましょう。

アネマでは、1時間の無料相談も受け付けています。サイト分析や具体的な施策のヒントを得たい方は、お気軽にお問い合わせください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する