BtoB企業はYouTubeとSEO、どっちをやるべきか?

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

当メディア「WEBマーケティングスタジオ」では、これまでSEO/GEO(AI検索対策)に関するテーマを中心にお届けしてきましたが、企業のマーケティングチャネルはSEOだけではありません。近年、その重要性を増しているのが「YouTube」です。

そこで本日は、「BtoB企業は、YouTubeとSEOどっちをやるべきか」という、多くの経営者やマーケティング担当者が悩むであろうテーマを扱いたいと思います。

このテーマを深掘りするにあたり、今回はBtoBのYouTube支援で国内トップレベルの実績をもつ株式会社アカシアの代表、岡本陸哉さんの専門的な知見も一部お借りしながら、解説を進めていきます。

YouTubeから得られた具体的な成果

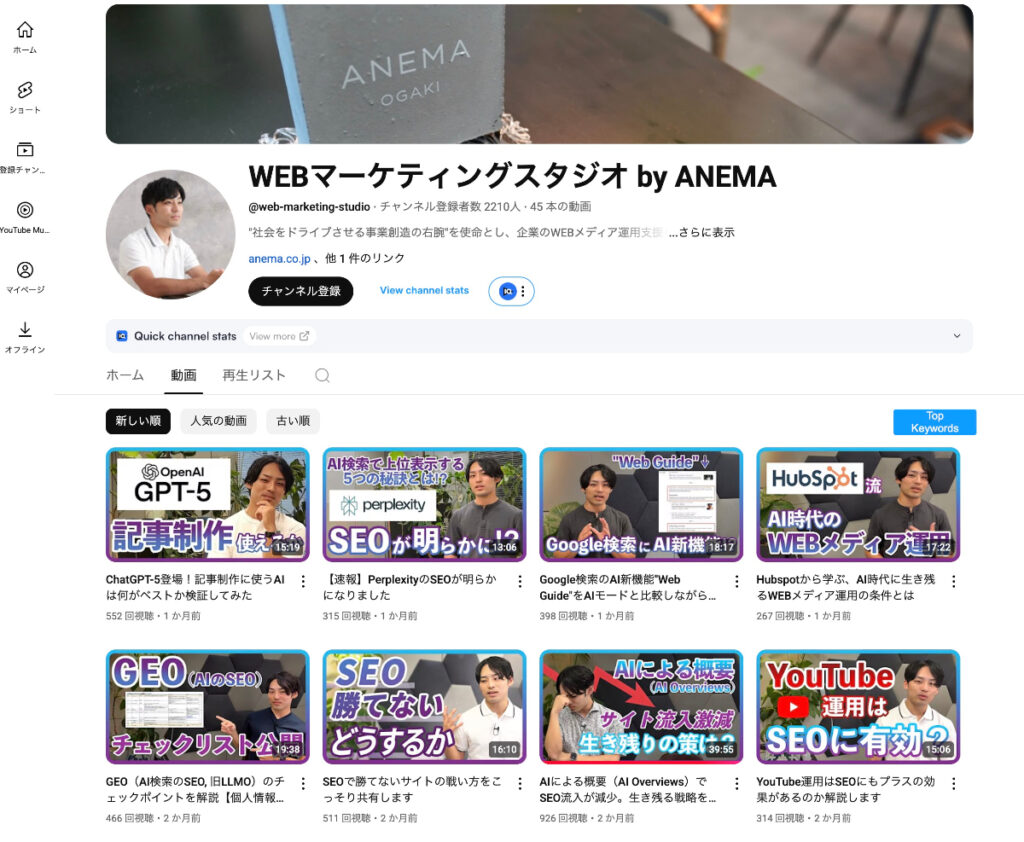

まず、私たちが運営している法人向けSEOチャンネル「WEBマーケティングスタジオ by ANEMA」の現状からお話しします。アカシアの力もお借りした結果、チャンネルは以下のような成果を出すことができました。

- 動画17本でチャンネル登録者800人

- お問い合わせ7件

- メールアドレスのリード獲得

- toB(法人)向け:34件

- toC(個人)向け:28件

※2025年1月中旬時点

なぜSEO会社であるアネマがYouTubeを始めたのか

私たちがなぜYouTubeに力を入れ始めたのか、その背景からお話しします。

アネマは、SEOをはじめとするWEBメディア運用の会社です。もともとは、広告代理店や制作会社からの二次請けを初期はメインに事業を行っていました。

ほとんどの一次請け企業様は素晴らしい会社でしたが、ごく一部に、お客様との期待値調整がうまくいっていなかったり、自社では提案しないような高額な内容で契約されていたりするケースがありました。

アネマの基本スタンスは、「月30万円の6ヶ月契約縛り」といった形ではなく、お客様に必要な分だけを、分析ベースでスポットで支援することです。必要であれば月に15〜20万円分の実働もしますし、お客様に内製化の体制があるなら、月3万円程度で専門家としての見解を共有したり、分析をお手伝いしたりすることも多かったです。※現在は海外のGEO(AI検索)分析ツールの導入などもあり、値上げさせていただいています

» アネマのSEOコンサル料金表へ

契約期間も縛っていませんが、一度お付き合いが始まると2年、5年と長期でご支援させていただくことがほとんどです。

私たちは、お客様ごとに最適な支援を柔軟に提供したいと考えています。しかし、二次請けという立場では、こうした柔軟な対応が難しい場面もありました。そして何より、指名で直接ご依頼いただくお客様の方が、最終的な満足度が圧倒的に高かったのです。

こうした経験から、二次請けではなく、お客様から直接ご依頼をいただける体制にシフトしたいと強く思うようになりました。

成果に繋がったYouTube運用の初期戦略

なぜYouTubeを選んだのか

そこで、新たな集客チャネルとしてYouTubeを選びました。

現時点では、SEOと比較するとYouTubeの“席”はまだ空いているジャンルは特にto Bにおいては見られます。※SEOジャンルはもう今から新規参入は厳しいです

皆さんも経験があると思いますが、SEO記事を読んでその会社の名前を記憶することは少なくても、YouTubeであれば、担当者の顔や名前を自然と覚えてしまうものです。

YouTubeは、ブランドとしての認知獲得からナーチャリング(顧客育成)までを担える、最高のツールだと考えています。

一方で、準備・撮影・編集と、一本の動画を公開するまでに大きな工数がかかるのも事実です。予算もかかるので、絶対に失敗したくありませんでした。

プロの顧問を依頼した理由と成果

そこで、初期段階の方針決定で、アカシアに3ヶ月だけ顧問を依頼し、社外の知見も取り入れながら進めました。これが良かったです。

この期間で、台本の作り方から動画の企画方法、編集の改善点まで、外部からのアドバイスをいただけたので、その後の内製化がスムーズに進みました。

実は、昔個人でYouTubeをやっていた頃、300本ほど動画を撮ったのですが、全く伸びなかった経験があります。当時は300本で800人の方に登録いただくのがやっとでした。しかし今回は、たった17本で800人の方にご登録いただけています。

外部からの知見も取り入れたことで、より最短距離のマーケが可能になりました。4ヶ月目以降は、アネマ自社でもこのレベルをスタンダートとしており、完全に内製化して運用しています。

激戦区で勝ち抜くための差別化戦略

私たちアネマがいる“SEOジャンル”は、BtoBのYouTubeの中でも非常に競争が激化しています。先行して数百本の動画を投稿している強力なチャンネルも多いです。

当時アカシアに相談して、手堅いチャンネル運営の基礎を身につけつつ、そこから自社で独自性を見つけていくことが重要だと考えました。

YouTubeに動画を出しながらでも、常に競合を分析し、差別化戦略を考えていくことは可能です。私たちも、もし定番の動画だけを出していたら、よりチャンネル登録者数が多い会社の下位互換になっていたと思います。

正直、私から見ても、SEO業界には一部直接お会いした方々もますがFaber社やSEO研究チャンネルの平さんなど、研究者のように詳しい方々がたくさんいます。

ただ、私たちには独自の強みがあります。スポット契約ができて、うちほど費用対効果が良い会社は他にないでしょう。そして、AI×SEOという変化の速い領域を常にキャッチアップし、都度ノウハウ化できている点でも、かなり差別化できているはずです。

2024年時点での状況からそう考えて、圧倒的に他社よりも先行して発信しました。

「会社の規模」や「メディア予算」では大手に勝てませんが、「キャッチアップ速度」という戦いであれば、個人の専門性、いわゆる属人性の強さに持ち込めます。これは、これまでcrypto/web3やD2Cブームなどのトレンドに乗ってキャッチアップを続けてきた、私たちの強みです。

YouTubeチャンネルの今後の展望

今後のチャンネル方針ですが、まずは、すでにお問い合わせいただき、ご契約させていただいたお客様方を大切にし、何年もサポートを続けていくことが第一です。

YouTubeについては、リード獲得を焦らず、会社の信頼を積み上げられるような動画を地道に出し続けていきたいと思っています。

これまでお問い合わせいただいた方々は、初心者レベルというより、すでに自社で試行錯誤し尽くしてきたような“猛者”レベルの方々が多かったです。

なので、最近は動画のレベル感を無理に下げずに、難しい話もある程度そのままお話しするようにしています。それよりも、リアル感、つまりSEOの現場で本当に起こっていることを伝えることを重視しています。

結局、BtoB企業はSEOとYouTube、どっちをやるべきか

SEOだけでも十分成果を出せるケース

では本題に戻りましょう。まず、すでに強いドメインを持っている会社は、無理にYouTubeをやらなくてもいいかもしれません。

アネマのクライアントの上場企業様は、YouTubeはやっていませんが、SEOとプレスリリース、ウェビナー、カンファレンスといった広報を中心としたメディア戦略で、大量の大手企業リードを獲得しており、十分にうまくいっています。

また、別のクライアント様で、スポーツスクールを経営されている方の事例では、SEOとサイトでのブランディング強化(メディアへの露出を増やしたり、インタビュー記事を作ったり)を実施した結果、毎月10人のお問い合わせが来て、1年で生徒数が3倍になったというケースもあります。

ジャンルや競合次第では、SEOだけでもこれだけの成果を出すことは可能です。

YouTubeが有効なケースと二次活用のメリット

一方で、私たちはまだ小さい会社で、そういった資産は何も持っていませんでした。あるのは、自分たちの腕と頭だけ。メディアに数百万円を一気に投資するお金もありません。

そこで、いい意味で会社の資産というレバレッジが効かず、担当者単位の実力勝負に持ち込みやすいYouTubeを活用しました。

私自身、今このオフィス(ANEMA OGAKI)に出勤してくる前後の車の中で、YouTubeのビジネス系動画をラジオのように流し聞きしています。このように、決済権を持つ人がYouTubeで情報収集しているケースも多いです。

また、YouTube動画を一本つくれば、その台本や文字起こしが資産として残ります。これは、X(旧Twitter)の投稿やブログ記事にコンテンツを転換することで二次活用が可能です。これは私たちの得意な手法で、非常にコストパフォーマンスが良いです。

今、AI検索が普及してきているので、従来のキーワード重視のSEOだけでなく、トピック(話の流れ)でコンテンツが見つけてもらえる機会も増えるでしょう。そうなると、YouTubeの文字起こしを元にしたブログの可能性もさらに広がります。例えば、30本の動画で一つの専門チャンネルが完成するという考え方もあります。

両方やるべきか、片方でいいのか

お金と担当者のリソースがある会社は両方やるとして、そうでない企業はどうでしょう。

私は、片方でもいいと思います。演者として表に出るのが苦手な人もいますし、SEOで上位表示を狙う方が簡単な会社も確実にあります。

ただ、むしろ強烈な個性があって、YouTube映えする人もいるでしょうね。

YouTube立ち上げ初期の目標設定と不安解消

これから始める方は不安だと思いますので、初期に目標とすべき数値感についても触れておきます。

- 動画何本目くらいで伸び始めるのか

- 動画10本目で登録者数は何人くらいが目安か

- 登録者数が少なくても不安にならなくていいのか

- 動画何本目でお問い合わせが来るような想定なのか

これらの問いは非常に重要ですが、結論は「ジャンルと戦略による」というのが正直なところです。

ただ、私自身の経験で言えば、BtoBでは少ない登録者数でも質の高いお問い合わせに繋がる可能性は十分にあります。

「中途半端」は許されるのか

「YouTubeは中途半端にできない」という印象があるかもしれません。工数も予算もかかるので、アドリブで、編集クオリティも適当で、経験者のアドバイスも受けていない、という状態だと予算を溶かしやすいのは事実です。

ではSEOの方が中途半端にできるかというと、それもまた違うでしょう。どちらのチャネルも、成功のためには戦略と継続が不可欠です。

コラボなしでも成功できるか

他の会社とコラボできなくても、YouTubeは十分に始められますし、成功も可能です。チャンネルが伸びれば、自然と声がかかるようになるでしょう。

YouTubeを運営することによるSEOへの影響は

YouTubeを運営することは、間接的にSEOにも良い影響があります。

- ブランド認知の獲得

- エンティティ(会社名、個人名、事業名のブランディング)の強化(→SEOのE-E-A-T強化に繋がる)

- ブログへの動画埋め込みによる滞在時間向上(→順位向上に貢献)

- ビッグキーワードにおける検索結果へのYouTube動画露出(→SEO経由での動画視聴)

これらが繋がり合って発生するので、読者が見てくれる品質の動画であれば、YouTubeを運営することでSEOにもポジティブな影響があると言えます。

アネマの場合、初期に最も成果に繋がったチャネルはYouTubeだった

弊社も、もともと二次請けメインで企業のメディア運用をサポートしていたところから、このYouTubeを通して、アネマ指名でのご相談を直接いただけるようになりました。

私たちもBtoBの会社ですので、企業からのリードをいかに獲得していくか、というのは営業の生命線です。特に二次請けを縮小し、直請けにシフトしようとしていた時期だったので、様々なチャネルに挑戦しました。

経営者交流会(インキュベーションオフィス内、守成クラブ)、SEO、X、電話営業、コワーキングスペースの活用など、本当に色々試しました。

が、一番会社として資産となり、成果に繋がったのがYouTubeでした。 もともと、短期施策と長期施策の2本柱で考えていたのですが、短期施策は弊社ではうまくいきませんでした。結局、長期目線で始めていたYouTubeが、一番皆様に私たちを知っていただくきっかけになった、という感じです。

SEO記事の堅苦しい話って、普通は3分も聞いていられないですが、なぜか10分でも聞いてもらえるのがYouTubeの強みですからね。

その際、外部の経験者からのアドバイスを取り入れたおかげで、おかしな方向に進まずに、最短距離でチャンネル運営をすることができました。

なお、「SEO会社なのだから、SEOからリードを取ればいい」という声があるのも分かります。しかし、私たちがいる「SEOジャンル」で戦う競合は、皆さんSEOの“ガチプロ”です。最も難しいジャンルの一つであることは、ご理解いただけると思います。

…ただ、SEO経由でもお問い合わせはしっかりいただいています。

企業YouTubeの未来予測と、これからの戦い方

企業YouTubeも徐々に時代が変わってきている

今後の企業YouTubeの未来について、岡本さんは興味深い「3つの時代」という視点を提示してくれました。

- 第1期 企業YouTube時代:YouTubeから直接コンバージョンを狙う時代

- 第2期 企業YouTube時代:YouTubeを教育ツールとして、間接的な成約を狙う時代

- 第3期 企業YouTube時代:その企業がYouTubeをやっているかを検索「される」時代

今思えば、2018年、19年、20年、21年ごろのYouTubeは、猛者がおらず、特にBtoB企業においては非常にイージーな時期だったと思います。

残念ながら2025年現在だと、YouTubeも激戦ジャンルが増え、本当に「実力」をもっていない会社は参入してもやけどして終わりの印象です。

とはいえ、見せ方・戦い方の観点は私たちが経験を共有することができるので、「中身」だけもっている会社様であれば、我々アネマ・アカシアにお声がけいただければと思います。

» YouTube運用についてお問い合わせ

私たちが考えるこれからのポジショニング

私自身の考えとしては、競争はさらに激化すると思っています。※今でも十分苦しいレベルなのですが…

だからこそ、チャンネル登録者数の多さを追うのではなく、ニッチなポジションを取るべきです。

アネマの場合は、「AI×SEOのキャッチアップに強い」という点です。AI(今だとGPT-5など)を活用した記事制作や、メディア運営(固定ページの原稿作成〜MAツールでのメール配信)の効率化を得意としています。

また、多くのSEO会社が設定する「月20万円・30万円・6ヶ月縛り」といった価格体系ではなく、「月5万円〜」で、会社ごとに必要な分だけを分析ベースで提案する。契約期間はなく、お客様が必要としてくださるだけをスポットで行う、長期的なお付き合いを得意としています。

そういったところで、私たちは独自性を作っています。

自社に合ったマーケティング予算の使い方とは

時代的にも、マーケティング予算の全額をSEOに投じるというよりは、メディアミックスでYouTubeとサイト運営(ペルソナ変化に伴う固定ページ更新とSEO)、X・Instagramなどに予算が分散していくと思います。

このように、「SEOだけ」「YouTubeだけ」といった狭い視野に囚われず、自分たちのブランドをWEB上で育て、指名で選ばれるマーケティングを実現していきたいという企業様は、ぜひ私たちにご相談ください。

» YouTube運用についてお問い合わせ

また、今回の記事の内容をもとに、実際にアカシア岡本さんと対談した動画も下記にて共有します。

今回は以上です。また次の記事・動画でお会いしましょう。