【SEO】リライトで検索順位/コンバージョン数を爆上げする7つのステップ

SEOの目的は検索エンジンからの流入を獲得して、最終的にコンバージョンを増やすことです。

ただ、多くのサイトではこんな状況が起きています。

- 記事を作っても上位表示されない

- ドメインが弱いだけのこともありますが、検索ニーズに対して内容が薄い可能性があります

- いったん上位に来ても順位が下がってしまう

- お試しで検索エンジンが上ても、求められている期待に対してクリック率が低かったり、滞在時間が短い可能性があります

- 検索意図とズレた記事が上位に来てしまう

- 同じキーワードで上位表示されている別の記事とカニバってしまっている可能性があります

- 上位表示はできているのに成果が出ない

- SEOの観点で網羅性が高くても、CVの観点だと読者にサービスの必要性が伝わっていない可能性があります

こういった課題に対して、新規記事を作り続けるのは実は効率が悪いです。

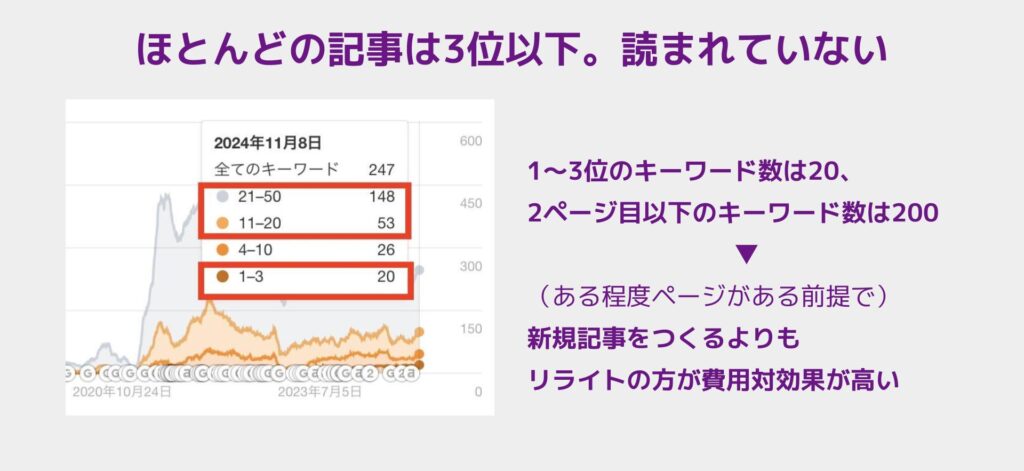

実際のデータを見てみましょう。

ahrefsで分析すると、ほとんどのサイトでは検索順位1~3位よりも、4~10位、11~50位のページの方が圧倒的に多いです。

つまり、すでにある程度の順位を獲得しているページを改善した方が、新規作成よりも効果が出やすいということです。

その改善方法として有効なのが「リライト」です。

なお、この記事の内容はYouTubeでも解説しております。動画版で通勤時などに聞き流す方が便利という方は、下記動画をご活用ください。

リライトのメリット

リライトには、大きく4つのメリットがあります。

- 検索順位を上げられる可能性が高い

- 網羅性が検索順位に相関するというデータがあります

- CVRを上げられる

- 自分が抱えている課題を解決できる商品だ!と「自分ごと化」されると購入できます

- サイト全体の質の評価が高まる

- サイトの専門性が高まると、E-E-A-Tの観点で他の記事も上位表示しやすくなります

- 被リンクを獲得できる可能性も上がる

- 神記事は他のメディアからも引用されます

記事は「公開して終わり」ではなく、その役割が終了するまでメンテナンスしていく必要があります。

なぜなら、古い情報でユーザーにもう役に立たない場合、検索エンジンも上位には残してくれないからです。

また、リライトで読者に紹介したサービスの必要性が伝われば、より大きな売り上げにも繋がる。これらがリライトの目的です。

ちなみに、この記事を公開する前に、私は過去記事10本ほどを最新の情報にリライトして品質担保を図りました。

リライトするべき記事の選び方

リライトの優先順位はこちらです。

- CVに近い顕在層向けの記事

- たとえ検索ボリュームが少なかったとしても、商品を探しているキーワードを書いている記事が第一優先です

- すでに上位表示されているけど、もっとCVを増やせそうな記事

- アクセスがある=見込み客がいるので、CVRを改善するために導線周りを中心に見直せます

- 30位以内に入っている記事

- 30位以内にすでにいるのであれば、リライトすることでより上位表示を狙いやすいです

- せめて今はAIによる概要(AI Overviews)で10位までの引き抜きが増えているので10位以内に入れたいのと、AI Overviewsで解決して下まで見ないことも増えているので、コンテンツを作るのであれば上位表示したいです。

- 情報が古くなっている記事

- 先ほどチラッと述べましたが、古い情報だと「知りたいのと違う」と即離脱されます。滞在時間3秒と順位1つは相関するので、半年に1回はページの内容が古くないか見直しましょう。

CVに近い顕在層向けの記事

→すでに上位表示されているけど、もっとCVを増やせそうな記事

→30位以内に入っている記事

→情報が古くなっている記事

この優先順位でリライトしていくのがいいでしょう。

付け加えると、多くの方は「1位を取れていればリライトは不要」だと思っているかもしれませんが、実は1位の記事でもリライトは必要です。

なぜなら、1位でも情報が古くなっている可能性があるからです。そうすると、読者は「知りたいことがないな」と2位以下の記事に逃げてしまいます。

また、そうならなくても最新の事例を入れておけば「神記事」と認定されてその運営会社への信頼が溜まったり、サービスも買ってもらいやすくなります。

1位でCVがでている記事に対しても、アネマではCVR改善のために営業の現場でお客さんに響いている訴求をヒアリングして、CTAを作り直しています。業種にもよりますが、お客さんに響く訴求は毎年変わる場合も多いですからね。

なお、そういったSEO記事のチューニングをしたい企業のご担当者の方には過去事例を踏まえて情報共有しますので、ぜひご相談ください。

» SEOの分析・戦略についてアネマに相談する

リライトは具体的に何をしたらいいか

リライトの手順を紹介します。

ステップ1:基本的な見直し

まずは、タイトルとh2見出しに狙っているキーワードが適切に入っているか見直しましょう。これが最もコスパの良いリライトです。

先日も「SEOに予算をかけられないけどSEOをもう少しどうにかしたい」という相談を新規事業系の部署の担当者の方にいただきました。

1〜2時間で改善できる施策として、狙っているキーワードを明確に設定し、LPのバランスを崩さない程度にタイトルと見出しにキーワードを入れました。

結果として、ほぼページは変えていないのにも関わらずSEO順位は大幅UPしています。

見出しにキーワードを入れるというのは、ブログでは意識できていても、サービスなどの固定ページではこれができていない事業者が多かったりします。

でも、TOPや固定ページでも何らかのキーワードで上位表示したかったりしますよね。

それから、メタディスクリプションの見直しも重要です。これは検索結果のスニペットとして使われる可能性が高く、クリック率に直結します。

検索結果ページでのクリック率は、NavBoostというGoogleアルゴリズムによって検索順位にも影響するので見直しましょう。

メタディスクリプションがSEOに与える影響については、「メタディスクリプションはSEOで効果あるのか?最適な書き方も解説」にて解説しておりますのでチェックしてみてください。

ステップ2:網羅性のチェック

次に重要なのが網羅性を高めることです。

BACKLINKOの2024年9月のレポートによると、1,180万の検索結果を分析した結果、検索順位と網羅性には相関が見られているんです。

h2見出しで網羅できるサブトピックを追加することや検索結果に出てくる「関連する質問」や「他の方はこちらも検索」の内容で、いれるべきものがないか確認します。

これらは、ユーザーが本当に知りたい情報のヒントになるんです。

ただし、「とにかく文字数を増やせばいい」とか「キーワードを詰め込めばいい」といった安易なリライトは逆効果です。

検索ニーズに合う部分により注力し、無駄を省く(それが離脱率の低下、滞在時間の向上につながる)ことが大切です。

「他の方はこちらも検索」にあっても、想定読者には必要ないなと判断したら切り捨てましょう。記事が冗長になると、今度は離脱率が増えて滞在時間が落ち、順位にも影響します。

このあたりはYouTubeのアルゴリズムと似たところがあります。

YouTubeでは、「総再生時間」が重視され、総再生時間が長い動画ほどよく回ります。なので、みんな尺を伸ばしたがるのですが、尺を伸ばすとどうしても視聴維持率が落ちてきます。

総再生時間は動画の尺×視聴維持率で決まるので、無駄な場面はカットしつつ、視聴者に満足してもらえるコンテンツをつくるのが重要です。

ブログもYouTubeみたいに考えてもらえると理解しやすいと思います。

文字数よりも滞在時間が大事だということについては、「SEOで文字数は関係ない!長文にするよりも大切なこと」にて詳しく解説しております。

ステップ3:E-E-A-Tの観点で、ページの品質を高める

サイトの信頼性を高めるような内容を追加しましょう。

Googleは、サイトの品質を評価する際に「E-E-A-T」という基準を重視しています。

これは、以下の4つの要素の頭文字をとったものです。

- Experience(経験):著者は実際に経験した情報を出しているか

- 旅行に関する記事でも、実際に旅行して現地の画像を撮ったり、現地の人の声を出しているような人は少ないですからね。まとめ記事的に、現地に行ったことがない人が作っているページも多いです。実際の経験を持っていない場合、今はバレなくてもアップデートで吹き飛ぶようにどんどん調整されていきます。

- Expertise(専門性):分野における専門的な知識や技術があるか

- 例えば医療系ジャンルにて、医者がない人が記事書いていたら不安ですよね。せめて医師監修であってほしいと。資格や学歴が専門性として関わるジャンルの場合、著者ページを作ってそこに著者の資格や学歴を出した方がいいです。

- Authoritativeness(権威性):業界での認知度や評価があるか

- そのジャンルでの権威のあるサイトからの被リンクや、WEB上でのサイテーションがあるか。たとえばスポーツジャンルであれば、ネット配信しているような企業のメディアから被リンクされると権威性が強いです。

- Trustworthiness(信頼性):情報の正確性と透明性が担保されているか

- サイトの運営者が不透明な場合は責任感もないので信頼しずらいですよね。Googleも誤った情報は上位に出したくないです。企業サイト優遇なのも、企業なら会社概要やお問い合わせページ、プライバシーポリシーがあったり、そのジャンルで事業をやっている信頼感がある点も有利です。

まとめると、

- 実際に行った検証写真・体験レポートや現場を見ているから分かること、言えることを追加する

- 資格やそのジャンルでの経験があるならプロフィールページをつくり、そこに載せる

- 「このような課題を解決しました」という事例を入れたり、数値データを示したり。

- 権威性のあるメディアからの被リンクを獲得する

- 運営者情報を明確に表示する

といった点を見直していただきたいです。

もう少し補足すると、単に実績を羅列するのではなく、読者の課題解決につながる形で提示することが大切です。

例えば:

- 「同じ課題で悩む他社では、このような対策で解決できました」

- 「初めは私たちも失敗しましたが、このポイントを押さえることで改善できました」

- 「具体的な手順としては、まずこのような準備から始めます(図解付き)」

このように、読者目線で必要な情報を、証拠や具体例とともに分かりやすく提示することで、より説得力のあるコンテンツを作ることができます。

ページの品質を高めるだけでなく、「誰が書いたか?」という観点で、著者ページを充実させることも有効です。

例えば、この記事を書いている私ですと、下記のような著者ページを持っており、これを記事ページから飛べるようにリンクしています。

» 廣山晃也のプロフィール

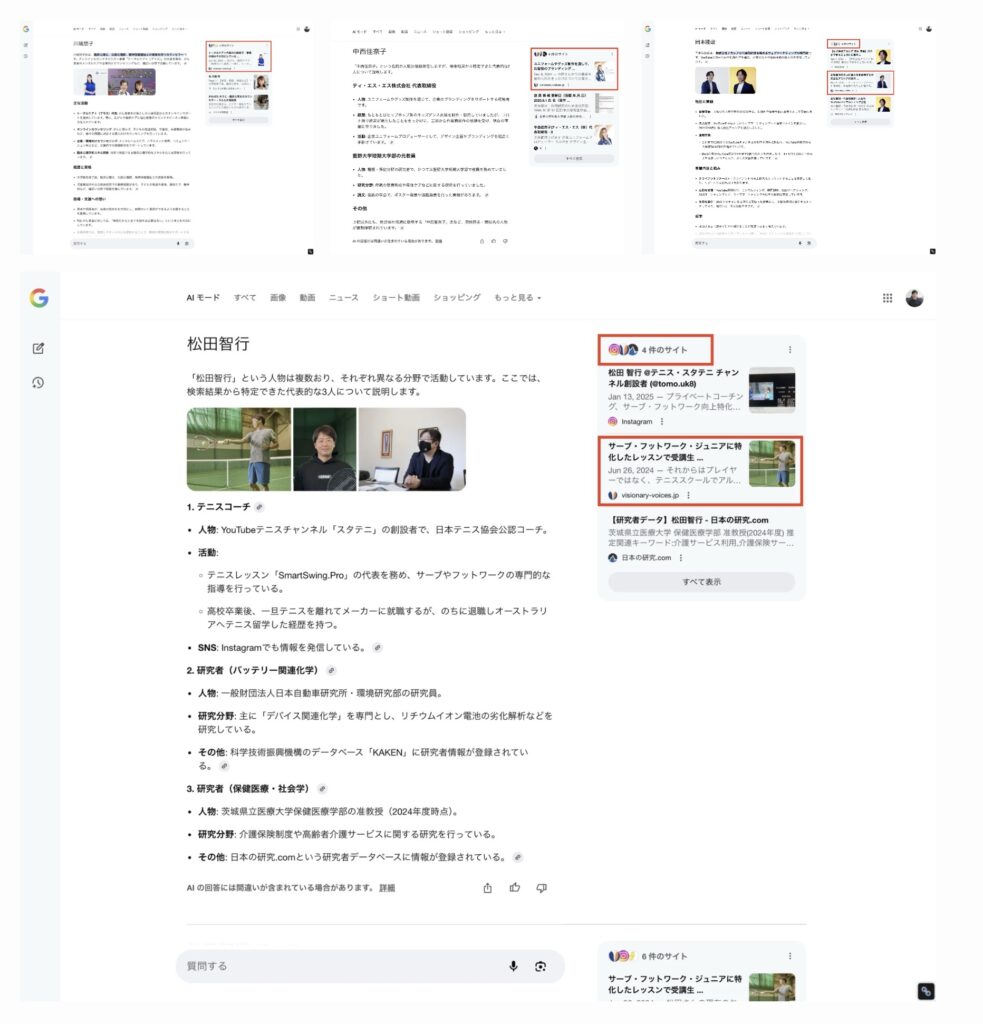

さらに加えると、この「廣山晃也」というエンティティ(会社名、個人名、ブランド名)をWEB上でブランディングすることも大切です。

これは、エンティティのブランディングを重視したインタビューメディアを運営している”VisionaryVoices“のようなサイトに掲載されると良いでしょう。御社の事業に対する想いと共にエンティティのブランディングを実現し、E-E-A-Tの評価向上に貢献します。

実際に、VisionaryVoicesに掲載されている人物の多くがGoogleのAI モードにも高確率で引用されておりました。

VisionaryVoices掲載については、こちらからお問い合わせください。

ステップ4:内部リンクの見直し

Googleはサイトの専門性を評価していますが、サイト内にどんな記事があるかは内部リンクを辿って認識しています。

また、ユーザーも内部リンクがあると、そこからリンク先に飛んで滞在時間が伸びる効果があります。

リライトのタイミングだからこそ、リライトをする記事を公開した時点ではなかった、後から出した記事への内部リンクも設定できるので、リライト時には内部リンクの見直しをおすすめします。

SEOで集客できている記事で読者の疑問を解決した時、次に知りたい疑問への導線が内部リンクであるとユーザーにとって親切です。

なので、より詳しい情報を求めているユーザーを、関連する詳細な記事に誘導するように内部リンクを設定しましょう。

さらに、内部リンクのメリットとしては、SEOでは読んでもらいづらい記事にも誘導できるという点があります。

例えば、採用目的で作ったインタビュー記事は単体ではなかなか読んでもらえないです。インタビューを受けた人を知る人以外には読まれにくいからです。

しかし、SEOで集客できている記事から、事例として深掘り部分をインタビュー記事に内部リンクを貼ることで、効果的な導線を作れます。この手法で、実際に私たちは採用マーケティングの現場でもCVを出せています。

もう一つ、内部リンクでは別の観点で注意したいことがあります。以前の記事でも紹介したカニバリゼーションについてです。

カニバリ自体はどんなサイトでも発生していて、通常は問題はありません。

ただし、狙っているキーワードに対して、上位表示されている記事が自社サイトの中で頻繁に入れ替わっているような場合は要注意です。

これは明らかな失敗サインですね。

この場合は、トピッククラスターの考え方を使い、複数の記事で重複する要素がある場合は、そのトピックを1つの詳細記事にまとめて、複数の記事からは詳細部分はこちらと内部リンクで飛ばすような構成にしてあげるとサイトを綺麗に管理できます。

ステップ5:ユーザー行動の分析

先ほどから滞在時間、離脱率というキーワードを出していますが、ユーザーの行動データは、GoogleのNavboostというアルゴリズムによって検索順位にも影響してきます。

ユーザーの長い滞在時間は、その内容が役立つと評価されている証拠として認識されます。

このようなユーザー行動の分析には、Microsoftが提供している無料ツールのClarityがおすすめです。

多くの人は広告のランディングページの分析にしか使わないと思っているんですが、実はブログの改善にも非常に効果的です。

私たちアネマでは、特に事業へのインパクトが大きい記事で、Clarityを使って詳細な行動分析を行います。

離脱が多い箇所や、ユーザーがイライラしてクリックしている箇所、導線として誤解を招いている場所などが可視化し、問題点をつぶします。

他にもユーザーの行動を分析してみると、記事の途中で離脱してしまうユーザーが多い箇所があったり、逆にじっくり読まれている部分があったりと意外な発見があったりします。

「ここはクリックが多いから事例が欲しそうだな〜」と事例の詳細説明への導線を追加したり、「定義のところクリックされてるけど、ちょっとわかりづらいかぁ」と図解を追加したりしています。

こういったチューニングで、ビッグキーワードでも順位を上げています。

ステップ6:CVRの改善

すでに触れてはいますが、リライトにはSEOで上位表示させる観点とCVR改善の観点があります。

ただ上位表示できても、読者の心を動かし、「購入しよう」と即決させるには不十分なことが多いですからね。

大切なのは、お客様に「自分ごと」として捉えてもらうことです。

例えば、「iPhoneの選び方」というテーマでリライトする場合、単にスペックを並べるのではなく、「スマホの動作が遅くなって困っていませんか?充電が持たなくて困っていませんか?」という具体的な課題から入ります。課題を自分ごと化させるんです。

そこから「望遠カメラが搭載されたので、登山に行ったときに息子を遠くから撮れますよ」または「この機種だと、長時間持つバッテリーがあって、充電し忘れた2日目も使えます」「暗い場所でもブレずに夜景撮影ができます」という未来をイメージさせます。

他のお客さんの事例があることで安心するなら、スマホ買い換えによるビフォー・アフターの例を出す。このようにして、ページ全体を読むと自然に「私もこの商品使おうかな」と思ってしまうようなライティングに書き直したりします。

「iPhoneの最新機種とその機能説明の羅列」だけでは響きません。

バッテリーの連続使用可能時間の数字を出す→実生活でそのスペックがあることでメリットを教授できるシチュエーションを出すとよいです。

このように抽象と具体を織り交ぜながら、読者の理解を深めていく構成が効果的ですね。

あとは、我々アネマでは、リライトの際にまず営業現場の声を徹底的にヒアリングしています。

場合によっては、実際に現場を見に行っており、徹夜で花火屋さんに密着したり、ホワイトニングサロンに自腹で通ったりもしました。テニススクール支援のためには、実際にテニスコートにも立ちます。

ここまでするのは、実際にお客様と接している営業担当者が知っているターゲット層の悩みや、刺さる訴求を活かすことでCVRを改善できるからです。

ステップ7:CTAの見直し

CTAの設置方法は、読者によって変えましょう。

バナーを単に置くだけでは、広告として無視されてしまう可能性が高いため、より戦略的に考える必要があります。

例えば:

- 短時間で判断したい読者向けには、 視覚的なバナーが効果的

- じっくり検討したい読者向けには、詳細な説明付きのテキストリンクが有効です

特に我々が見ている限りだと、BtoBでは、テキストベースのCTAがより高いコンバージョン率を記録する傾向がありました。

また、CTAの設置箇所も重要で、実際のA/Bテストでは、記事末尾よりも導入部分(最初のh2見出し前)の方が効果的なケースが多く見られました。

このように、読者の行動パターンを理解して使い分けることによって、より自然な形での誘導が可能になります。

「ボタンの色が緑がいい」「オレンジがいい」といった話も、性別や年齢、リテラシーによって違うので、1ヶ月ずつでもABテストしていくのが大事です。

リライト後の効果測定

リライトの効果をチェックするなら、流入の多いサイトであれば1ヶ月後、そうでないサイトは3ヶ月後に順位の変化をメモすることをお勧めします。

検索順位チェックツールなどを用いて、「どのページで何を変更したのか」も必ずメモしておくことが重要です。

これは、リライトで順位が落ちてしまった時に、何が原因だったのかを分析できるようにするためです。

まとめ

SEOにおけるリライトは、単なる記事の量産ではなく、質の向上が重要です。

実際に、2024年3月のGoogleアップデート以降、生成AIで大量に記事を作成していたサイトの多くが検索順位を大きく下げる結果となりました。

これは、Googleがより一層コンテンツの質を重視していることを示しています。

つまり、今後のSEOでは、「いかに多くの記事を書くか」ではなく、「いかに読者に価値のある情報を提供できるか」が成功の鍵となります。

大きく3つのポイントをお伝えしたいと思います。

1つ目は、「データに基づく判断」です。順位チェックツールやヒートマップを使って、改善すべきポイントを見つけましょう。

2つ目は、「ユーザー視点の重視」です。キーワードの詰め込みや単なる文字数増加ではなく、そのキーワードで検索してきた人が本当に求める情報を提供することが大切です。

そして3つ目が「継続的な改善」です。リライトは一度で完璧を目指すのではなく、定期的な改善をしていくことが大切です。

特に情報の鮮度が重要な分野(具体的な例としては、meta広告の使い方やTwitter(現在のX)の仕様などはコロコロ変わるため)は、計画的にリライトのスケジュールを組んでおくことをおすすめします。

ぜひ、この記事を参考に、効果的なリライトに取り組んでいただければと思います。

「どの記事から手をつければいいのか分からない」

「自社サイトの改善ポイントが見えてこない」

「リライトの優先順位の決め方に迷う」

そんな方は、ぜひアネマにご相談ください。

- ユーザー行動の分析

- 効果的なリライトポイントの洗い出し

- CVを意識した具体的な改善案

についても、御社の状況に合わせてアドバイスさせていただきます。

「まずは相談だけ」でも構いません。サイトの改善に向けて、一緒に最適な方法を考えていければと思います。

» SEO/GEO(AI検索対策)についてアネマに相談する