SEOにおけるエンティティとは?E-E-A-T評価の紐付け先を解説

SEOでは、「権威性が大事」と聞きますが、Googleがどのようにサイトや書き手の専門性を評価しているのか疑問に思ったことはありませんか?

実は、「Googleは「エンティティ」という概念をもっています。エンティティがあるからこそ、「発信者している人はこのジャンルに詳しいか」という判断が可能になります。

そして、エンティティを検索順位のランク付けに活用することで、検索結果の品質を高めています。

「専門性を検索エンジンにPRできるサイトの作り方がわからない」

「今のSEO施策は表面的すぎてアップデートが怖い」

そういう心配ありませんか?新しいジャンルでない限り、網羅性の高い記事をつくるだけではSEOで勝てません。ドメインパワーがあってもエンティティのあるサイトに負けることだってあります。

エンティティを構築できれば、E-E-A-Tとよばれるコンテンツの評価も高まり、そのジャンルではSEOで勝ちやすくなります。エンティティがあるサイトの方がアップデートで飛びづらいという傾向もあるくらいです。

今回の内容は決して簡単ではありません。ですが、運営するメディアの専門性の評価を高めたいという方はぜひ内容を頭の片隅に入れていただければと思います。

なお、この記事を出しているアネマでは、最新の海外調査や生成AIをSEOの現場に活用してわかったメソッドをYouTubeチャンネル「WEBマーケティングスタジオ by ANEMA」にも投稿しています。この領域で現場情報をキャッチアップしたい経営者・サイト担当者の方はぜひご確認ください。

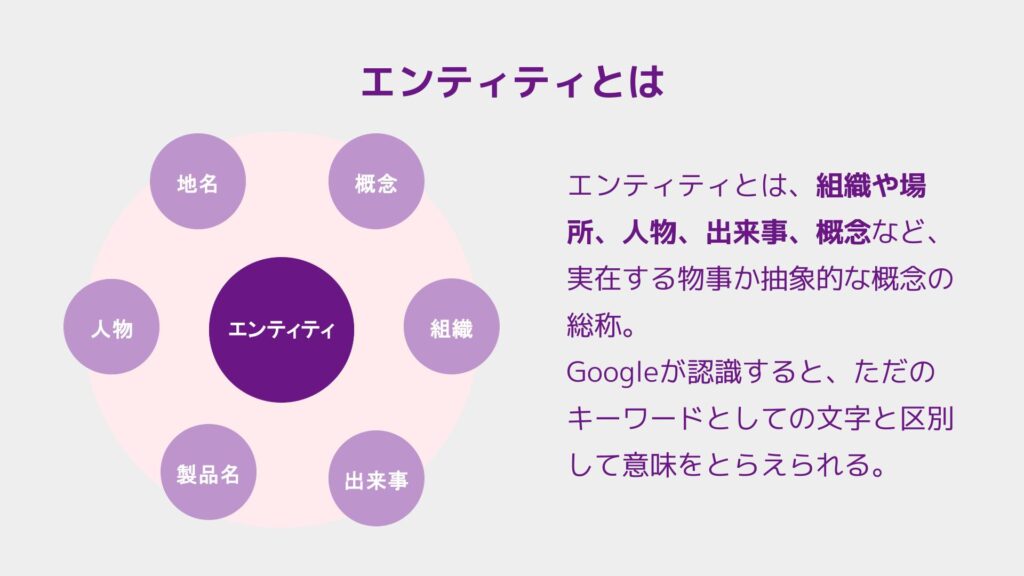

「エンティティ」とは何か?

エンティティの定義

「エンティティ」とは、「概念や実在の人物、組織、場所」などといった、「現実世界の物事」のことです。

Googleが検索結果の品質向上のために導入したシステムとなります。

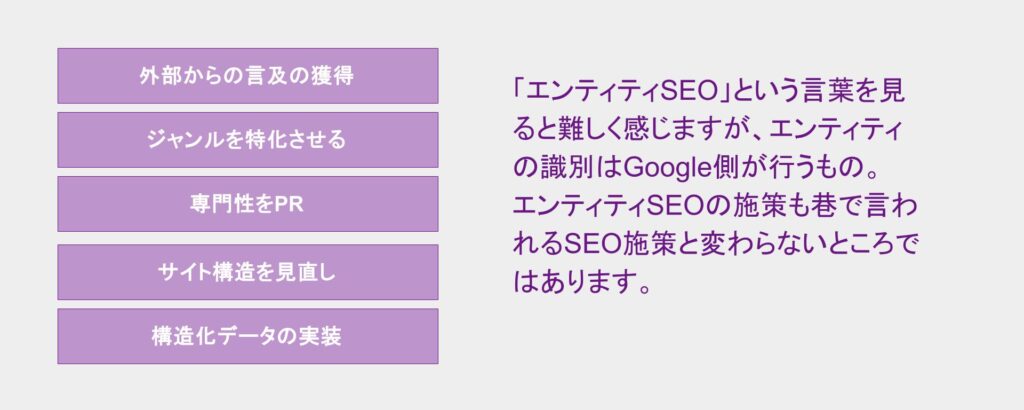

また、そういったGoogleが理解できる「実体」や「概念」を意識してWEBサイトを最適化することを「エンティティSEO」と海外では呼ばれることもあります(が、本質的なSEOそのものなので、この言い方は日本では広めたくないです)。

今回は技術的な話もするので先に結論を伝えておくと、Googleにエンティティを認識してもらうためには、他社メディアからの掲載やサイテーションを増やしていくことが重要です。

さらに、サイト内でどんなエンティティをもっているのかも分析されているので、専門性をPRするためにジャンルを絞り、専門領域内で濃く情報を扱うことが重要です。

エンティティとナレッジパネルの関係

エンティティがあるか、簡単に確認する方法があります。

僕はテニスが好きなので、今回はテニス関係者をエンティティの例に出して解説していきます。

「ロジャー・フェデラー」(僕が好きな、引退したテニス選手です)と検索すると、このような検索結果が出てきます。

検索結果ページ(SERPs)の上部に、「ナレッジパネル」と呼ばれるスニペットが表示されていることがわかります。

ナレッジパネルをつくる目的は、検索したユーザーのキーワードをもとにして、検索意図を推測し、最適な情報の要約を早く伝えることです。

エンティティが確立されている人物には、このナレッジパネルが出てくるのですが、Googleはナレッジグラフというデータベースにエンティティ情報を格納し、検索に活かしています。

また、ナレッジグラフの情報を使って表示されるナレッジパネルの種類としては、人や出来事、場所、組織が対応しています。

表示項目としては、

- 人の場合:本人の画像、生年月日、死亡年月日、年齢、出生地、学歴、家族、作品など

- 出来事の場合:画像、発生日、発生場所、規模など

- 場所の場合:場所の写真、所在地、マップ、営業時間、イベント情報、口コミなど

- 組織の場合:ロゴ、株価、収益、代表者、設立日、子会社、製品など

です。

また、大企業だった「東芝」で調べても、ナレッジパネルが登場します。

「プロフィール」のSNSの上部に、Wikipediaから引用された「東芝」の解説があります。

Googleの検索アルゴリズムの歴史

Googleの検索アルゴリズムの歴史を抑えると、エンティティがどう絡むのかわかりやすいです。

キーワードSEOの時代

初期のGoogleは、まだ世の中にWEBサイトが少なかったので、検索されるすべてのキーワードに対応できるだけの記事が存在しませんでした。

そこで、特定のキーワードを特定の検索結果にあてるという、「キーワードマッチング」を重視したアルゴリズムとなっていました。

なので、この頃のSEOは「キーワードを入れれば上がる」という仕組みとなっていました。タイトルや本文に検索キーワードを入れればよかったんですね。

E-A-Tの時代

その後、世の中として記事数は増えたものの、良くない記事も増えていきました。

そこでGoogleはE-A-T(Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)を重視するようになりました。

これにより、キーワードが入っているだけでなく、サイトの専門性・権威性・信頼性も大切になります。

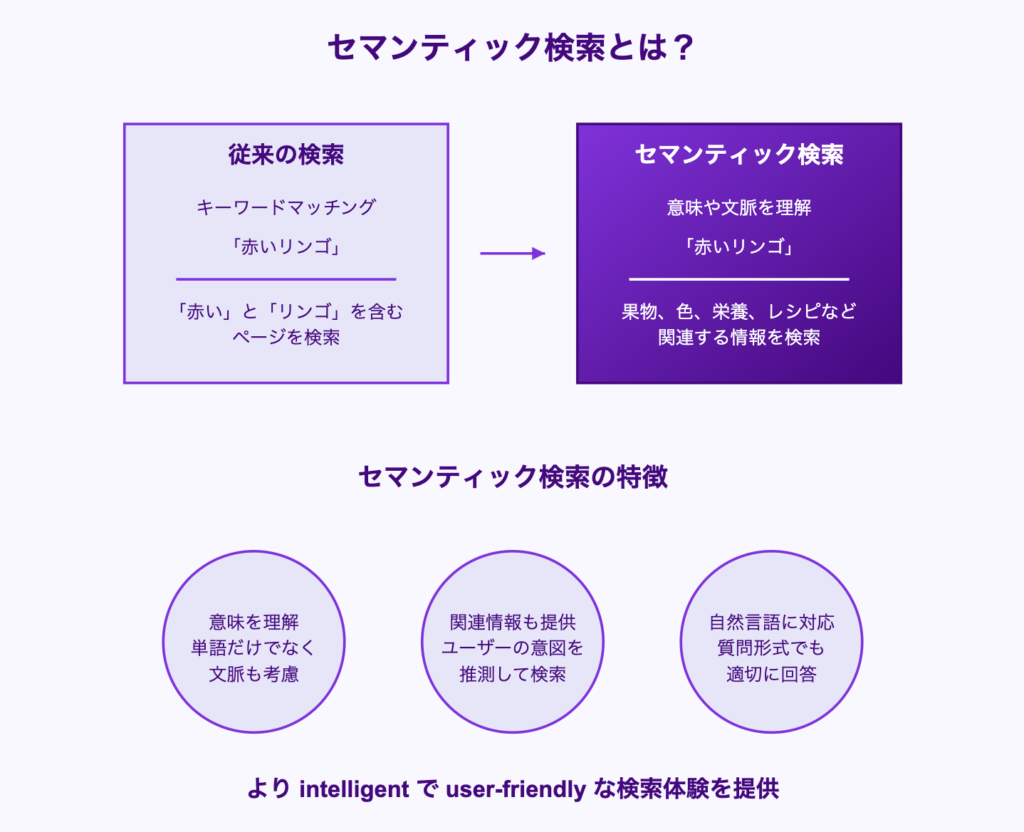

セマンティック検索の時代

現在、Googleを始めとする検索エンジンはさらに進化し、「セマンティック検索」も利用するようになってきています。

「セマンティック検索」は、単なるキーワードマッチングで検索結果を表示するのではなく、コンテンツの意味や文脈を理解して検索結果を表示する技術です。

エンティティは、セマンティック検索の基盤となる要素です。

文章全体の文脈や単語同士の関係値を分析することで、より正確な検索結果を表示することができるようになりました。

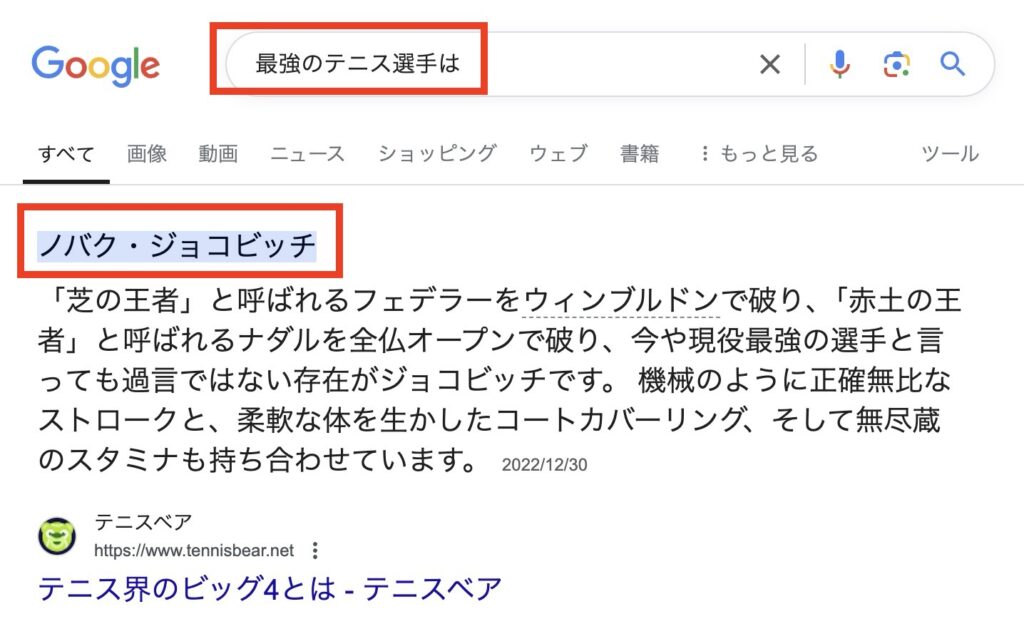

例えば、「最強のテニス選手は」とGoogle検索すると、「最強のテニス選手とは」という記事を出してくるのではなく、「ノバク・ジョコビッチ(=グランドスラムというテニスで一番大きい大会で一番優勝回数の多い選手)」を強調スニペットで出してきます。

この結果は純粋にセマンティック検索だけによるものではなく、複数のアルゴリズムが絡んでいる可能性はありますが、セマンティック検索の特徴は強く出ています。

※今だとAIによる概要(AI Overview)が出てくることもありますが、ない画面でも「ジョコビッチ」と出てきます。

また、「ジョコビッチの奥さん」と検索すると、本名入れなくても「エレナ」と出てきます。

キーワードをスペースで区切ったものだけでなく、あいまいな検索にも対応できるようになりました。

これらはGoogleがこの文脈を理解しているということの証明です。

さらに、セマンティック検索で出てくるエンティティは言語を超えて一つのものですので、”wife of djokovic”と調べても、エレナが出てきます。

テキストや画像、音声の形態、そして言語を問わず、検索意図を人間のように理解し、イメージに近い検索結果を出してきます。

さらに興味深い事例があるので、紹介します。

先ほど、ジョコビッチは「最強のテニス選手」で出てきました。では、「最高のテニス選手」で検索するとどうなるでしょうか。

結果としては、特に特定の誰かをスニペットで出すということはしませんでした。その代わりに、ジョコビッチやフェデラー、ナダル、錦織圭、マレーなどの候補を羅列しました。

「最強」は数字で比較しやすいですが、「最高」は観る側の主観で答えが変わる回答です。そこまで理解しているのか、特定の誰、というのは出しませんでした。

3位の記事に「ジョコビッチが男子テニス史上最高の選手である理由」という記事があるにも関わらずです。キーワードマッチングだけでスニペットを作っていたら、このような表示にはならなかったでしょう。

違う検索結果を次に紹介します。

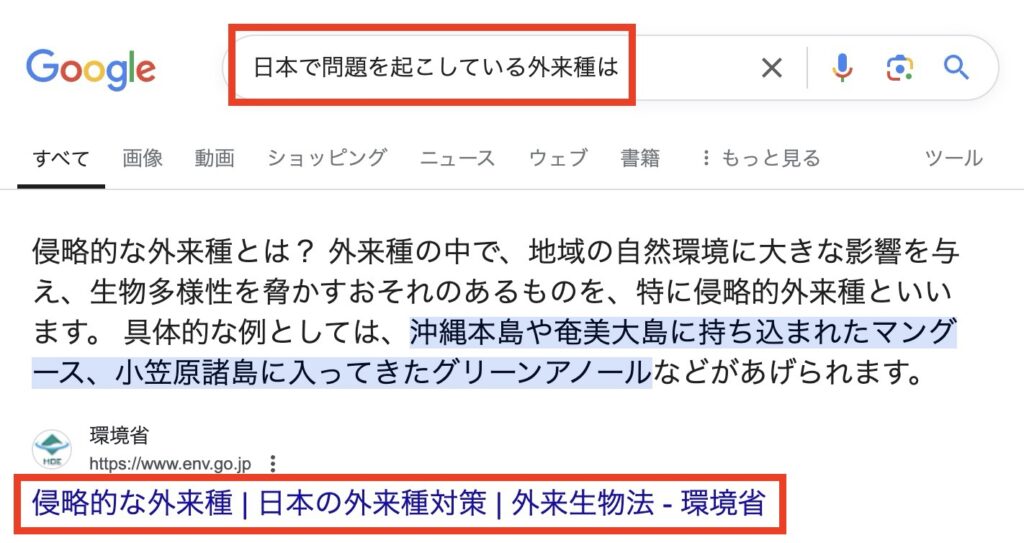

「日本で問題を起こしている外来種は」と調べてたとき、「マングース」「グリーンアノール」と出てきました。

これも「日本で問題を起こしている」=「侵略的な」で対応できていたりします。

厳密にキーワードマッチングを意識しなくても、関連するクエリに対してランクインできるようになったということです。

むしろ、そうなってくると、今の時代は一つの検索キーワードごとに同じ回答になる記事を作っているとカニバリやすくなってきています。

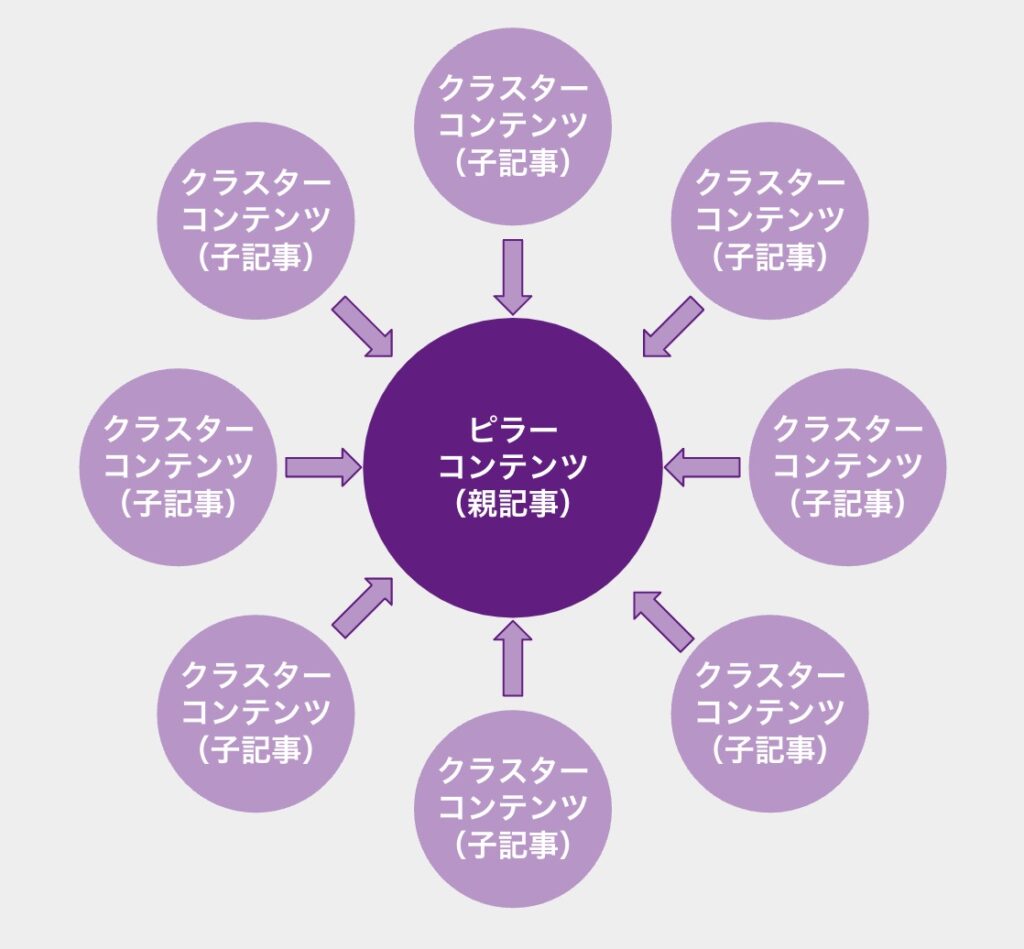

なので、今の時代は、カニバリ対策として生み出された、トピッククラスターモデルのサイト構造とも相性がいいと言えますね。

大きな抽象度でトピック全体を浅く広く網羅するピラー記事と、そこから内部リンクされて詳細のことを細かく説明するクラスター記事があれば、カニバリを防ぐサイト構造が作れます。

また、検索でピラーが引っ掛かろうと、クラスターが引っ掛かろうと、そこから内部リンクで関連記事に飛べるので、滞在時間が伸びるなどユーザー行動が良くなります。

ユーザー行動が高まると、順位が上がりやすいです。

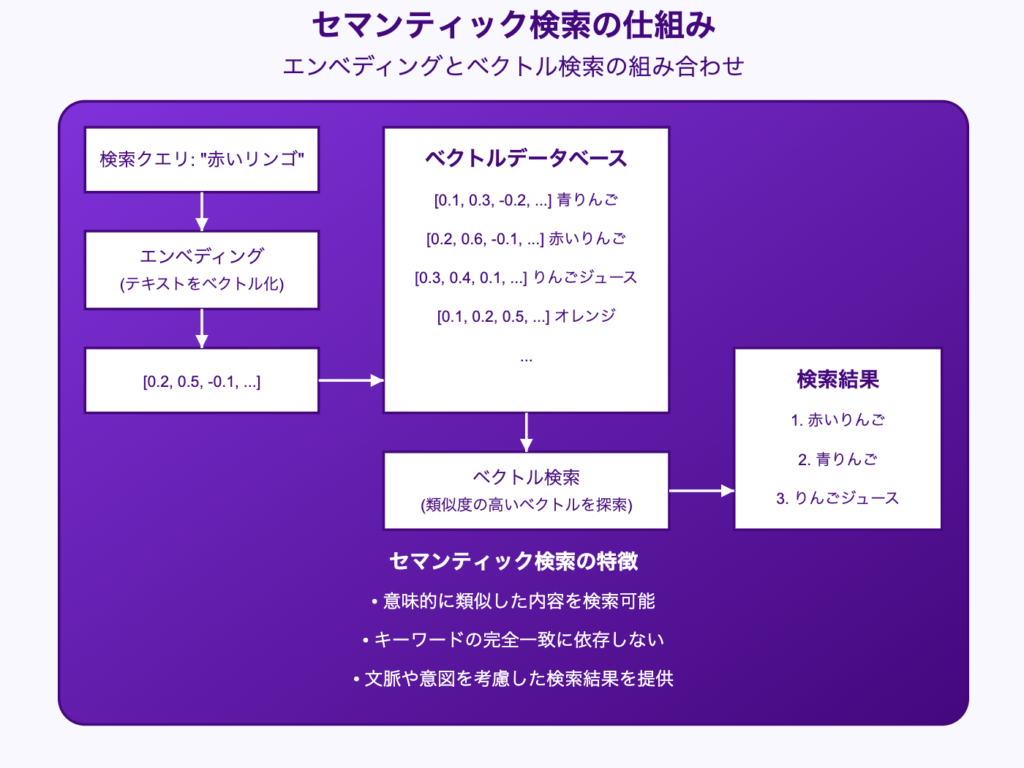

セマンティック検索の仕組み

もう少しセマンティック検索の技術的なところを深掘りさせてください。

セマンティック検索の仕組みですが、「エンべディング」と「ベクトル検索」という技術が使われています。

技術的な話で難しいのですが、今年流出したGoogleのアルゴリズムで、Googleがサイトの評価づけにベクトルの関連度を活用していることがわかっているので、ここも知っておきたい内容になります。

難しいところですが、これが後にSEOに関係するので、「ふーん、そういうのあるんだ」と聞き流してください。

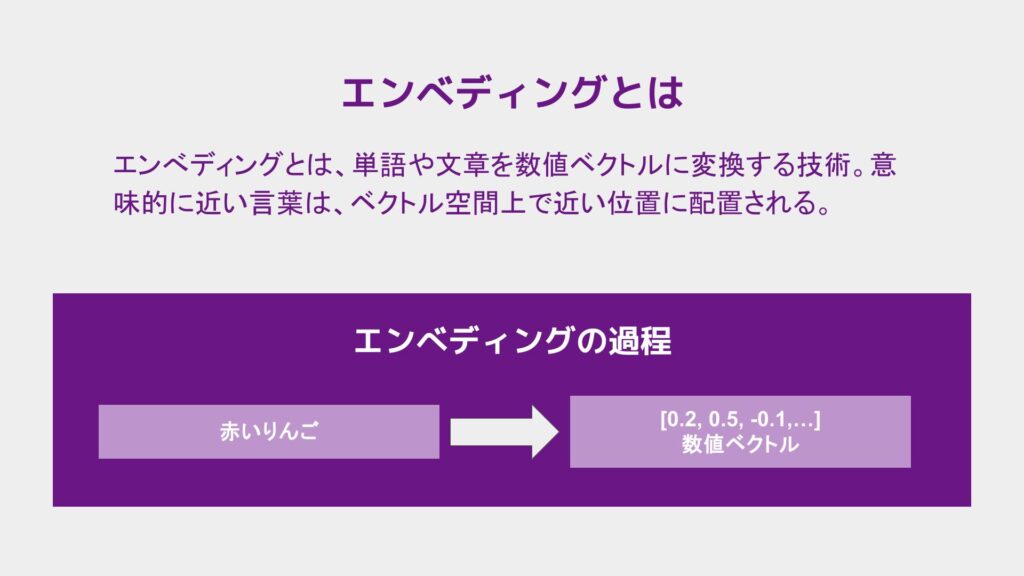

エンべディングとは

「エンベディング」とは、言葉や文章、画像などの複雑な情報を、コンピューターが理解しやすい数字の並び(=ベクトル)に変換する技術のことです。

簡単に、数字≒ベクトル、変換=エンべディングだと思ってください。

図書館で本を探す時、本の内容を「ジャンル」「難易度」「ページ数」などの特徴で表現することがあります。

エンベディングは、このように複雑な情報(本の内容)を、いくつかの数値(特徴)で表現する方法だと考えてください。

実際のエンベディングでは、「犬」という言葉は、例えば [0.2, 0.7, -0.5, …] といった数百個の数字の並びで表現されます。

この数字の並びは、「犬」という言葉の意味や他の言葉との関係性を表しています。

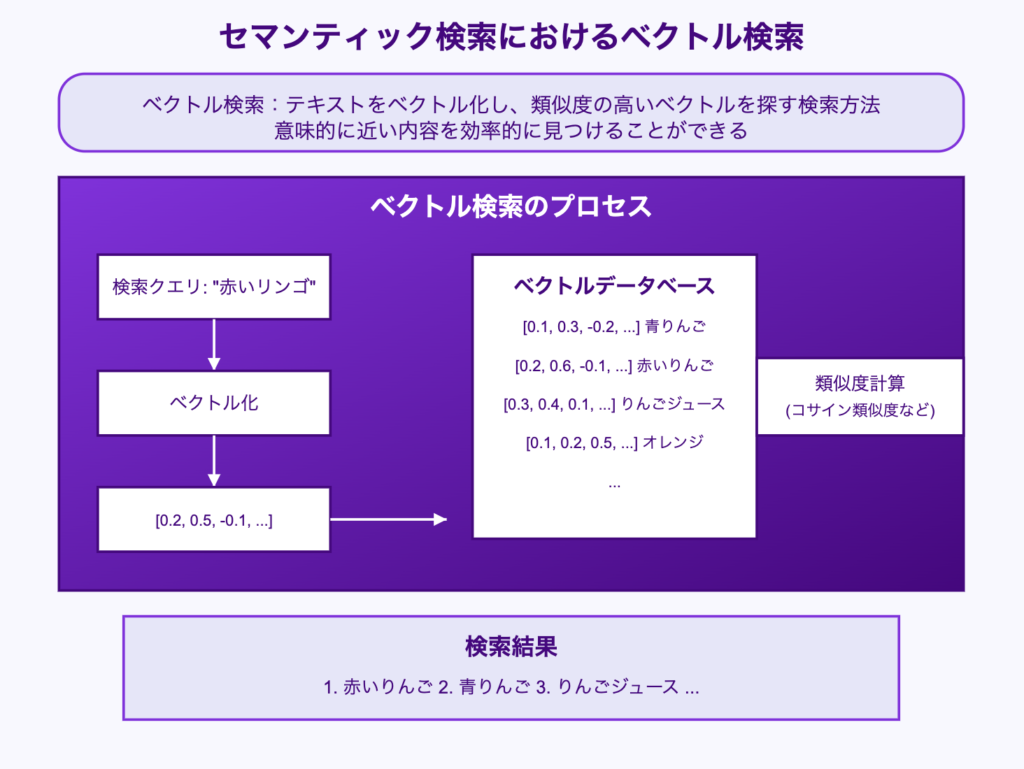

ベクトル検索とは

また、「ベクトル検索」とは、エンベディングによって数字の並びに変換された情報を使って、類似した情報を素早く見つけ出す技術です。

日常生活の例えで説明すると、友達と洋服を買いに行くときにの人間の頭の中で動いているイメージを言語化すると、「赤くて、短めで、カジュアルな」シャツを探すようなものです。

ベクトル検索は、このように複数の特徴を組み合わせて、最も近い(類似した)ものを見つけ出します。

実際のベクトル検索では、検索したい言葉や文章をエンベディングで数字の並びに変換します。

その数字の並びと最も近い(類似した)他の数字の並びを高速で探し出します。

見つかった類似した数字の並びを、元の言葉や文章に戻して結果として表示します。

セマンティック検索の動き方

これらの技術がセマンティック検索でどう使われるかというと、

- データベース内の大量の文書や情報も、あらかじめエンベディングで数字の並びに変換しておきます。

- ユーザーが検索したときに、キーワードをエンベディングで数字の並びに変換します。

- ベクトル検索を使って、クエリの数字の並びと最も類似した文書や情報を素早く見つけ出します。

これにより、キーワードが完全に一致しなくても、意味的に近い情報を検索結果として提供できます。

このような仕組みでセマンティック検索が動きます。

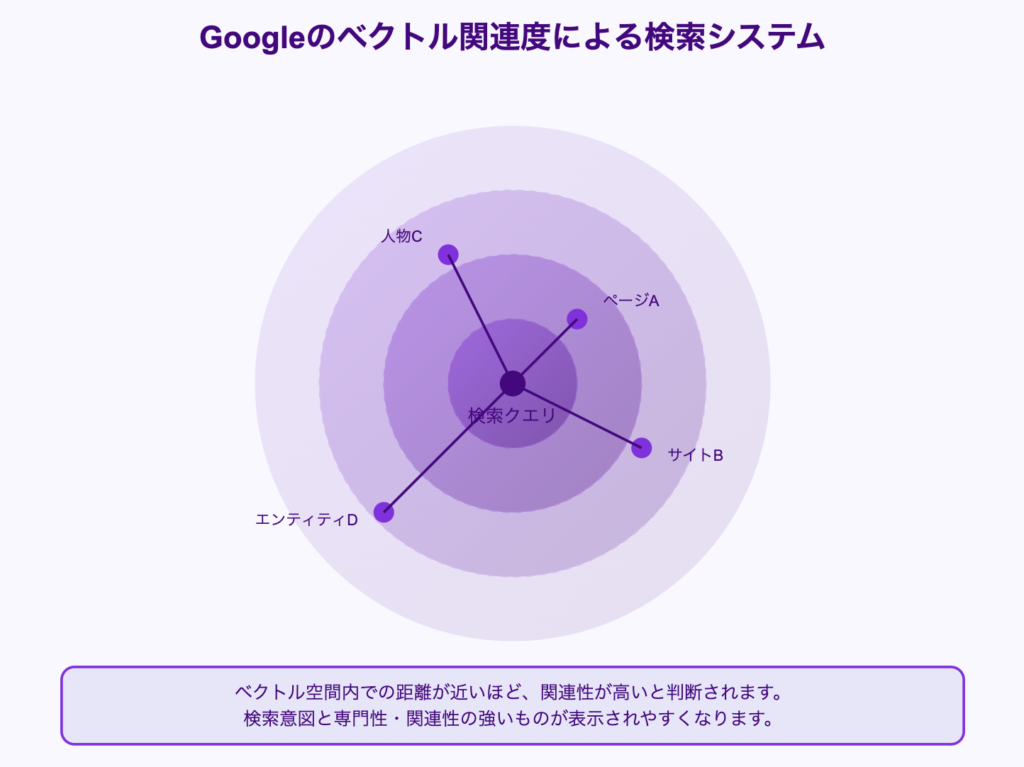

Googleはどのように専門性を評価しているのか

先ほど例に出したものでいうと、

「最強のテニス選手は」で検索されたときに、グランドスラム20回、ウィンブルドンで8回優勝している「フェデラー」を出すか、グランドスラム22回、フレンチオープンで14回優勝しているナダルなのか、グランドスラムで24回優勝しているジョコビッチなのかで、ジョコビッチが一番「最強に近い」とベクトル検索で判断されていることになります。

このように、Googleは関連性の強さをベクトルの関連度から算出しているのです。

そして、この技術は人物だけでなく、ページやサイト、エンティティにも活用し、ベクトル化しています。

このようにして、検索意図と専門性・関連性の強いところがベクトルの距離が短いものとして表示されやすくなるという仕組みがあるのです。

だから、大手上場企業のDRがとても高いメディアよりも、サイトのテーマ性が高いの中堅のDRのメディアが上位表示されていることがあるのです。

もう少し深堀すると、専門性を示したい、サイトのジャンルから遠いネタのページがあると関連性が低いページで専門性の密度が低くなるという見方をされます。これが、いわゆる「雑記ブログだと上がらない」ことの要因です。

狙っているジャンルにおいて、ぎゅっと密度の高いページ群を作ることが専門性の評価に繋がります。

サイト全体でトピックを網羅的にカバーすることが重要で、雑多なトピックを扱うよりも、特定のジャンルに焦点を当てることが効果的です。

また、ページ単位でいうと、記事外注した際にも外注ライターを著者名にするのではなく、権威性のある監修者を載せた方がSEOに有利だといえます。

エンティティはどうしたら認識してもらえるか

大前提として、そもそも発信元となる企業やブランド、個人などのエンティティがGoogleに認識されていないと、E-E-A-Tの評価を蓄積させる元がありません。

なので、エンティティをGoogleに認識させる取り組みと、E-E-A-Tで評価されるようなサイト作りの両方を同時に進めていく必要があります。

E-E-A-Tは被リンクだけでなく、(リンクのない書き込みである)サイテーションも加点材料として判定しています。

そのため、nofollowだろうとプレスリリースやSNS、他社メディアからの紹介は増やしていきたいです。

エンティティはWikipediaからしか取得しないということはなく、あらゆるWEB上から情報を取得しています。業界で権威性のあるサイトを始めとして、複数のメディアに名前と専門性が繰り返し載っていくことでいずれGoogleにも認識されます。

結論として、会社やブランド、店舗、WEBサイト、個人のエンティティを確立したいのであれば、「メディア掲載やサイテーションを獲得」するのがいいでしょう。

“VisionaryVoices“のようなエンティティをブランディングすることを目的としたインタビューメディア掲載もおすすめです。VisionaryVoicesはAI モードにおける掲載実績も豊富ですので。

SNSでインフルエンサーが記事を取り上げるとあがるのも、サイテーションが効いているのと関係あるはずです。会社では上場企業がナレッジパネルで出ることが多いですが、私が経営する別の会社(非上場)でもナレッジパネルが出ているので、ブランドを作れればナレッジパネルが出るものと思われます。

本を出して、WEB上で販売するのも有効で、Amazonの商品ページの著者情報もエンティティ構築に貢献します。「WEB上」と言ったのは、オフラインだけで販売しているのだと、Googleが見つけられないからですね。

また、お店の場合は、Googleマップで口コミが増えるだけでも、その地域内でのエンティティ構築に貢献するようです。

エンティティが効いてくれば、長文SEOではなく、世の中の実態でSEOも勝負できるようになります。

エンティティが認識されているかを確認する方法

エンティティがGoogleに認識されているかを簡単に確認する方法は、Googleトレンドを開いていただき、調べたいキーワードを入力します。

通常は、キーワードの下に「検索キーワード」しか出てきません。ですが、「トピック」が出ている場合は、エンティティとしてGoogleに認識されているということになります。

「アネマ」のエンティティは認識されていて、これで発信活動を通してE-E-A-Tの評価を蓄積できそうなので、安心しました。

「フェデラー」で検索すると「テニス選手」と、より詳しい情報が出てくるので、アネマ以上により深くエンティティが認識されていることがわかります。

-1024x551.jpg)

フェデラーのように、多くの人が検索する名前だと、早くエンティティが構築されます。

エンティティを意識したSEOについて、把握しておくべきポイントは一通り網羅できたかと思います。

エンティティはE-E-A-T評価と密接に関係していて、Googleにエンティティを認識されることがE-E-A-T評価を高めるポイントとなります。Googleにエンティティを認識してもらうためには、他社メディアからの掲載や、サイテーションを増やしていくことが有効だということにも触れました。

競合が多いジャンルでは、確立されたエンティティがあると実際の評判や実績がSEOに反映されやすくなるので、自社サイトの見直しに生かしていただければと思います。

アネマでは、「社会をドライブさせる事業創造の右腕」として、「ただのクライアントと外注先」ではない関係値で、柔軟に、そして深く事業推進にコミットします。

都合のいいことをいう営業は得意ではありませんが、御社のメディア運用を自分ごととして大切に見れるメンバーが集っています。

企業向けの30分無料相談も行っているので、SEOのお悩みがあるご担当者の方は、お問い合わせください。

» アネマにSEOの設計・運用を相談する