SEOで勝てないサイトは「ブランド強化」の視点をもとう

「競合が強すぎて全然上位表示できない…」

「ドメインが弱すぎて無理…」

「SEOで成果出せると思うけど、そこまでは初期予算がない…」

こういった悩みは、強いドメインを持っていない中小企業やスタートアップで多く見られます。

私自身、上場企業や不動産のデータベースサイト、スタートアップ、地域の医療機関、学習塾など多くの規模感のサイトを見させていただいていて、正直結果を出しやすいのは大手企業だったりします。ドメインが強いので。

では、ドメインが弱い会社=もうSEOはできない、なのでしょうか。それだったら悲しすぎますよね。

間違いなく中小はSEOで圧倒的不利なのですが、マーケティングとしては戦いようがあります。

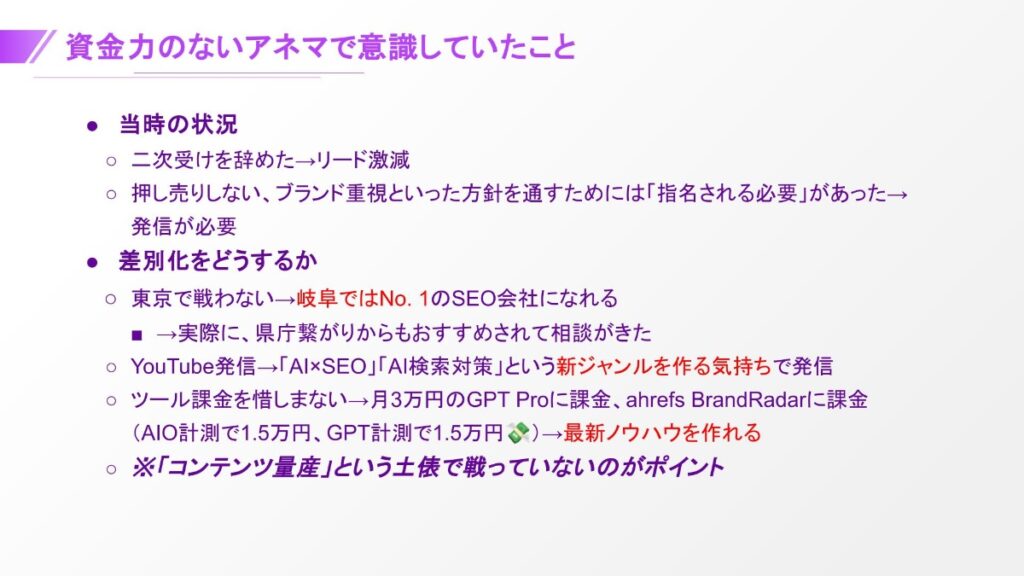

弊社アネマ自身、元々はフリーランスから始まった3期目の会社で、資金調達しているわけではなく、社員がたくさんいるとかではないので、正直アネマのドメインは今弱いです。

しかし、今回お話しする戦い方をしているので、現時点で事業は成立させられています。

全国的に「弱いドメインでもどうにかお問い合わせ獲得しなければ」という会社さんは多いので、私のアイデアをお話しします。

結論から申し上げます。SEOで勝てないなら、Googleのプラットフォームハックに固執するのではなく、「ブランド強化(ブランディング)」に意識を切り替えるべきです。

今日は、なぜそう言えるのか、そして具体的にどう戦っていくべきなのか、お話ししていきます。

なお、本記事の内容はYouTubeでも解説しています。テキスト/音声のお好きな方でご活用いただければと思います。

SEOでは「ドメイン」が重要

まずはじめに私が皆様と共有しないといけない前提知識が、「ドメイン」の重要性です。

ドメインというのは、「anema.co.jp」のようなサイトを公開しているURLのことです。

Googleの検索順位が高くなると集客に繋がりやすくなるわけですが、そもそも新しく作ったばかりで、被リンクを獲得できていない会社は「サイト自体に信頼性がない」状態となっています。

この信頼性のないサイトは、スパムサイトかもしれないので、Googleは立ち上げ初期のサイトを全然上位表示しません。これがサンドボックスと呼ばれる状態です。

記事の質が悪いからではなく、サイトの信頼性の問題で順位がつきません。その後、健全な活動が続き、被リンクが増えてくると、コンテンツの品質に見合った順位がつきやすくなってきます。

このように、SEOで「被リンク」は重要な要素でして、ゆえにサードパーティ製のツールAhrefsなどで被リンクの量と質から「DR」というドメインの100段階評価を算出することができます。

DR自体はGoogleの公式指標ではないですが、BACKLINKOの2024年9月のレポートによると、1,180万の検索結果を分析した結果、検索順位と網羅性には相関が見られているとされています。

すなわち、「コンテンツの品質が同じなら、DR高い方が上位表示されやすい」ということです。

ただし、大手企業になると、事業領域が複数にまたがります。すなわち、ジャンルAとジャンルBがあったときに、ジャンルA+Bの被リンクでDRが構成されることになります。

例えA+Bの被リンクでDRが高かったとしても、一つのジャンル特化でDRが構成されているサイトがあれば負けることがあるので、これが単純にDRだけで話ができない要因となります。

また、細かい話ですが、DRだけなら、スパムサイトからの被リンクで伸びちゃうこともあります。そのため、「本当の意味で評価される被リンクだけ」にした場合の「真のDR」は見えないので、そこも注意が必要です。

そういう細かい話もありつつ、ざっくりいうと、DRの低い中小企業はスタート地点で不利だということです。

このような「ドメインパワー」と呼ばれる概念とその基準などについては、「自社でSEOは必要ない?手を出すかの判断基準をプロがお伝えします」にて詳しく解説しています。

上場企業であれば、広報でプレスリリースを出して、そこ経由でメディア掲載があったり、新聞やテレビに出ていたり、有名なサービスがあってそこから被リンクがあったりするので、スタート地点で有利なことが多いです。

» 関連:プレスリリースはSEOで効果ないのか?

「王道のSEO」ではブランドのある大手が有利

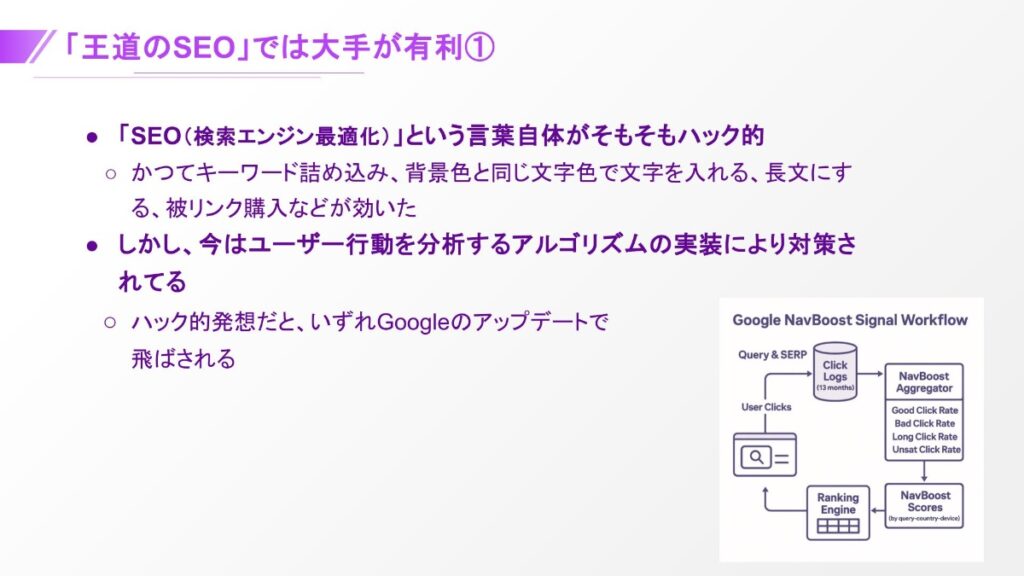

別の視点を共有したいのですが、大前提として”SEO”という言葉自体がGoogleというプラットフォームをハックする、攻略する、という側面が強いマーケティング手法です。

本来、WEBサイトで良質なコンテンツがあれば、それを適切にインデックスして見つけやすくするのがGoogleの役割でした。

ですが、自由な形式でコンテンツを作れるWEBページに対して順位をつけるということは、何かしらの判断基準を作るということです。そこがSEOというハックのポイントでした。

昔は、この「ハック」の部分、つまり表面的なテクニックだけでも、ある程度は勝てました。背景色と同じ文字を入れる、キーワードを詰め込む、長文にするなど。

ただ、それはもう過去の話です。

Googleのアルゴリズムは年々賢くなっていて、背景色と同じ文字を入れたり、キーワードを詰め込んだとしても「ユーザー行動」から滞在時間やクリック行動などを見て良質/低品質と判断できるようになりました。

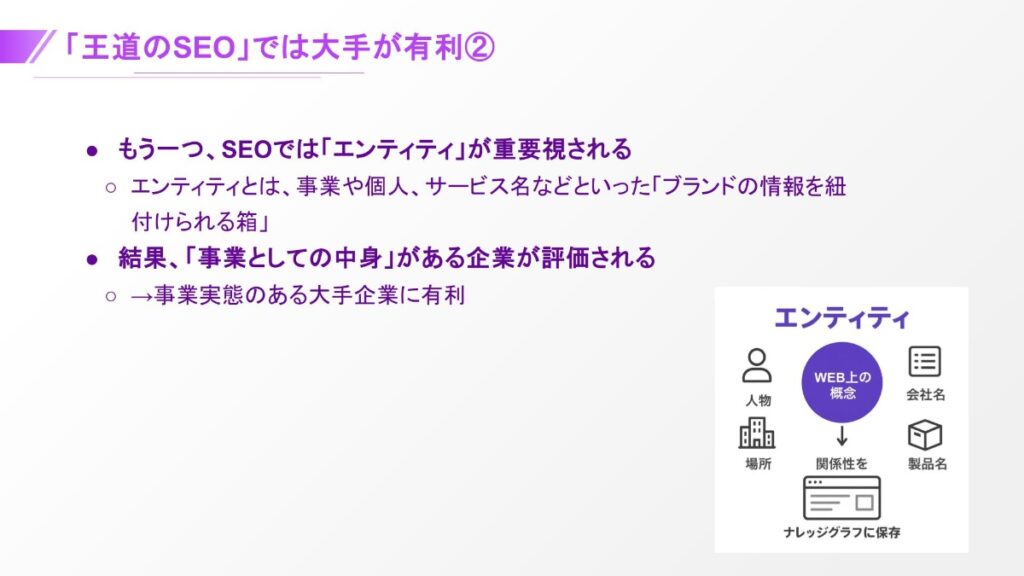

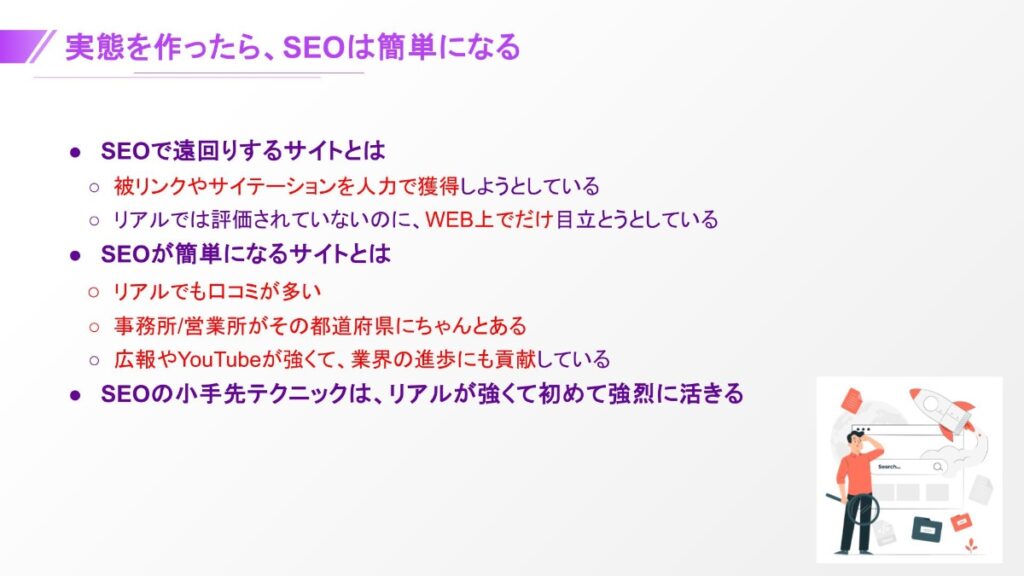

今は「エンティティ」という事業や個人、サービス名などといった「ブランドの情報を紐付けられる箱」を持っていて評価に役立てています。

なので、「事業としての中身」がある企業がSEOをやって、初めて強い効果が出る時代になりました。中身がないのにテクニックだけで上位表示できていた時代は、終わりつつあります。

この「事業実態」という観点でも大手企業の方がエンティティが強いので、有利に働きます。

コンテンツを作る予算があり、人員がいて、事業実態のエンティティも強くて、ドメイン運用歴も長い…、この辺りが大手企業ドメインの強さの理由です。

そういう前提があるので、大手ドメインでは比較的「王道のSEO」をやれば結果につながってきます。

逆に、中小企業がプラットフォームハックするのは難しいです。事業実態が不透明で明確な運営元を明かせないアフィリエイターのサイトがバタバタと倒されているのも、ここで説明ができます。

では、中小はどうしたらいいのか。

再現性の高い王道の戦い方ができないということは、他社がやらないような思考、視点の切り替えが必要だということです。

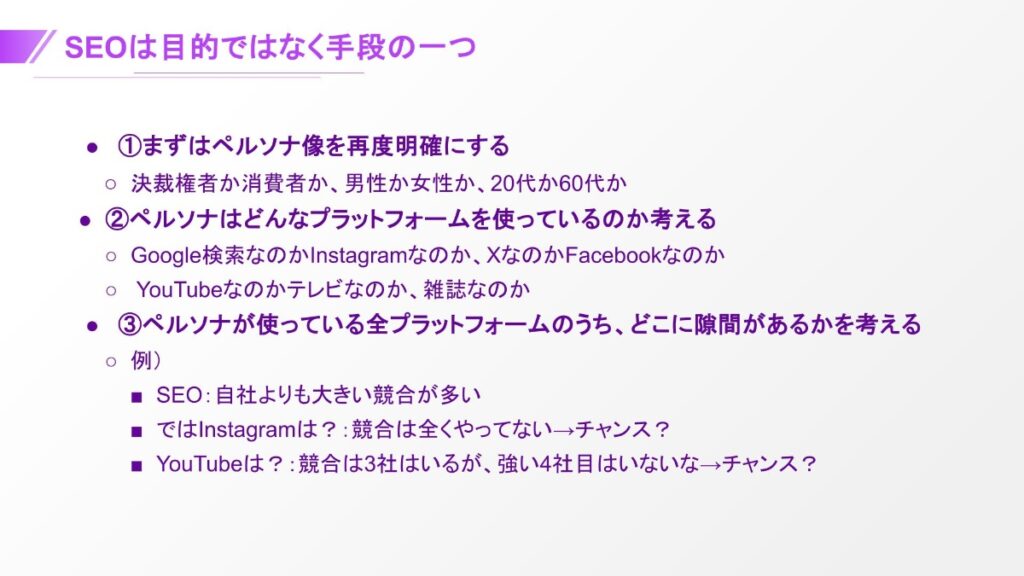

SEOは「目的」ではなく「手段」の一つだと考える

「SEOで勝てない…もうダメだ…」と思ってしまうのは、SEOをマーケティングの「すべて」だと捉えてしまっているからです。

一方で、SEOはあくまで数あるマーケティング手法の一つに過ぎません。一度、SEOという枠から離れて、自分たちの事業の原点に立ち返ってみましょう。

まず、やるべきことは「事業のペルソナを明確にすること」です。

- 自分たちの顧客は、一体誰なのか?

- どんな課題を抱えているのか?

- どんな情報を求めているのか?

これを徹底的に考え抜く。そして、その上で、「そのペルソナは、本当にGoogleやChatGPTで検索するのか?」を考えるんです。

その上で、ターゲットのお客様が情報を探すときに検索を使うのであれば、SEOは「最終的には」外せない媒体となります。

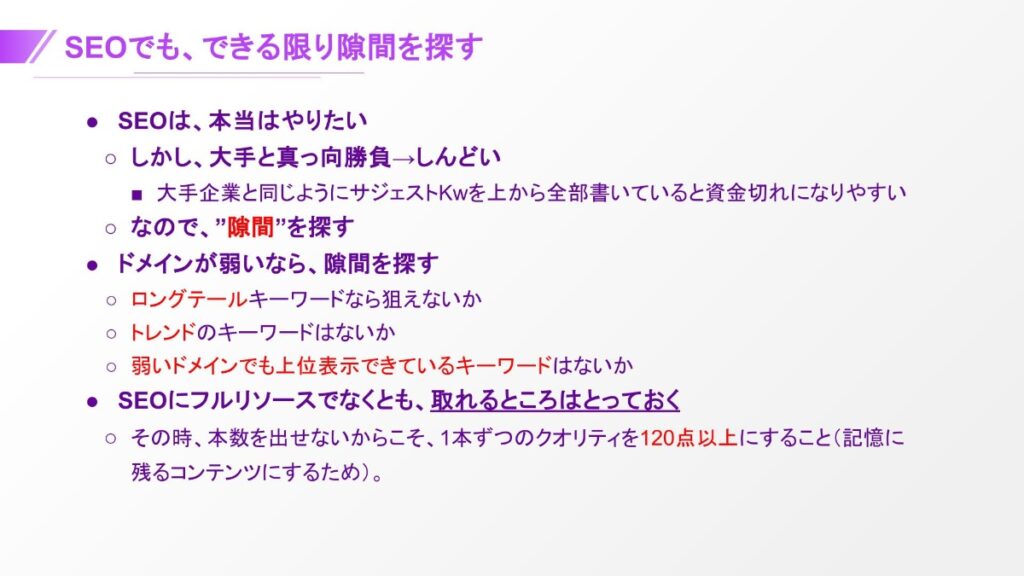

その場合は、次に「どのキーワードで戦うか」を明確にし、そして「そのキーワードで勝てるのか」を冷静に分析します。できるだけニッチな隙間を探します。

ITの場合は、新しい用語が生まれた時にチャンスとなるでしょう。アネマではSEOジャンルは競合が強いので現時点では本格的に戦わないようにしていますが、AIとの掛け合わせで新しく生まれたようなキーワードでは上位をとっています。

IT以外でも、イベント情報や新しく注目された概念などでも、よく見ればチャンスがあるはずです。

先ほど紹介したサイトのDR、かけられる予算、そして結果を出さないといけない期間。これらを総合的に考えて、まずは考えてみてほしいです。

その上で、もし「これはもう勝てないな」と判断するなら、「SEOを一次的に捨てる」という選択をすることも、時には重要です。「一生捨てる」わけではなく、「一次的に」というのがポイントです。

「顕在層は検索で探すけど、潜在層はなんとなく動画で見ているかもしれない」と言えるのであればYouTubeが使えます。

「担当者はXで情報収集しているはずだ」と思えば、Xを頑張るのもありです。

大手企業は、自社の持っている優位性があるのでSEOでポジションをとってきます。では、そこに真っ向勝負したら先に資金が切れてしまいます。

なので、戦う場所をズラすのです。

SEOだと、大手企業は外注して100記事でもコンテンツを作ることができます。でも、YouTubeなら制作に時間がかかるし、外注して社外の関係ない人間が主演するわけにも行かないので、実力勝負がしやすかったりします。

アネマでは「AI×SEO」や「AI検索対策」という新しいジャンルをSEOジャンルの中で作る気持ちで戦ってきました。

SEOの話で真っ向勝負していたら、もう会社は資金切れで潰れていたと思います。

この領域は、毎週のように新しいツールが出て、そして情報が古くなっていきます。いわばトレンド・ニュースの領域です。かつ、AIツール代というお金もかかります。

大手企業であっても、土日や平日の夜中を返上してAIニュースを追って自分で検証したり、月3万円のAIツールに課金する人は多くありません。

何も持っていないアネマでは、ここを隙間だと判断して、私の通常業務外の気力をなんとかここに当ててやってきました。

このように、SEOだけで考えずに、マーケ全体で考えると、どこかに突破口を見つけられるはずです。

SEOはブランド認知を獲得してから、刈り取りで勝つ

先ほど「SEOは一次的にやらない」と言いましたが、ではいつやるのか?

答えは「ブランド認知」を獲得してからです。

広告でもYouTubeでもXでも、何でもいいのですが、まずは独自のポジションを築いて、業界内で認知されるようにします。

会社名やサービス名、メンバーの名前といったブランドさえ認知してもらえれば、お客様が商品を本格的に検討する段階になったとき、「選ばれる確率」が格段に上がります。

これが、現代のWEBマーケティングの本質です。

どのSNSを使うか、SEOをやるか、広告を出すか、というのは、実は比較的、表面的な話なんです。重要なのは、「ブランドを作り、そして選ばれる確率を少しでも増やす」という流れです。

そして、今のSEOは、この「選ばれる場所」、別の表現をすると「刈り取り」のメディアとしての性質がどんどん強まっています。

Google検索した際に、AIによる概要(AI Overview)と呼ばれるAI生成の回答が上部に表示されるようになりました。そこを見て満足する人もいるので、SEOで上位表示できても実際にサイトを訪問するアクセスは減少しています。

ChatGPTで検索して満足する人もいます。このように、前よりはWEBページが見られづらくなっているのが今起きていることの特徴です。

これは中小だけでなく、大手企業でも同じような影響を受けています。

だからこそ、「指名検索」を作れるマーケティングの重要性が増しています。

今回は中小企業のためにという文脈で話していますが、大手であっても今のリード数を確保したければこの戦略を取り入れていかねばなりません。

「指名検索」というのは、「株式会社アネマ」「アネマ SEO」「廣山晃也」など会社に関わるエンティティを直接検索することです。

つまり、すでにある程度の認知があって、購入意欲が高い人が最後に情報を確認するために使うメディアにSEOは移行しているし、ここに中小は勝ち目もあるということです。

このフェーズの変化を理解することが非常に重要です。アネマもYouTubeを通して、自社のブランドを皆様に知っていただいています。

だから、コンバージョンに直結するような、超・刈り取り型の記事は今でも有効です。しかし、そうではない、ブランディングにもならない中途半端なSEO記事の価値は、残念ながら落ちています。

中小企業は、このように自社のブランドを作った上で、「検索結果を見た時にクリック率が上がったり、その会社のメディアだから読んでもらえる」という前提を作った上で、自社が一番ポジションをとっている切り口でSEOをやるのがおすすめです。

なぜなら、そのポジションではブランドがある段階になる頃には、被リンクやエンティティがある状態となっているからです。

実際に記事を出してみれば、見た目のDR以上に順位がつくことがわかるはずです。

先日、僕がXで投稿したポストに、多くのSEOプレイヤーの方から「いいね」をいただきました。

SEOという仕事は比較的ハッカーのようなところがあり、ハック要素強くなると感情や体験が抜きになるので、残念なところ。アネマではSEOを通じて、ハックではなくブランディングを達成したい。

テクニックに寄りすぎると、ユーザーの感情や体験といった、本当に大切な部分が抜け落ちてしまうんですね。僕たちアネマは、SEOという手段を通じて、企業のブランディングを達成する。そのお手伝いをしたいと思っています。

だからこそ、YouTubeにおいても、再生数は伸びないのは分かりつつ、

- SEO記事からどのように自社ブランディングをするのか

- YouTubeはSEOに効果があるのか

といったブランディングやマルチメディア運営の記事/動画を出していました。

これらが企業のブランドを構築し、ブランドが選ばれることでビジネスが成立するAI時代のSEOに必要なノウハウだからです。

アネマでも、このブログやYouTube、個人のXを通じて、私の考え方、アネマの経験を共有してきました。これがブランド作りです。

ブランド構築後のSEOは具体的にどうしたらいいのか

先ほど「SEOを後回しにする」と言いましたが、ブランドを作りながらの戦い方も具体的に話します。

まずは、ここまで話してきたように、YouTubeやInstagramなど、他のSNSで徹底的に露出して、ブランドを作ってしまうことです。

会社のブランドが認知されれば、「おすすめ⚪︎選」のようなまとめ記事にも載りやすくなりますし、業界のカンファレンスやウェビナーなどへの出演依頼が増えることで被リンクを獲得しやすくなります。

自社でイベント開催した際やホワイトペーパーなどの資料を配布した際にも、信頼性から周りの反応も変わるので、ここでも被リンクを獲得しやすくなります。

結果として、被リンクが集まるので後からDRは伸ばしやすくなりますし、DRが伸びてSEOできるようになった際のユーザー行動も変わってくるんですね。

広報が大事で、業界内のブランド認知を高める過程と並行して、事業実態をしっかり作って、広報の力で被リンクを獲得していく方法を考えていくことをおすすめします。

最初SEOをやらないで事業作りと広報に注力する→被リンクを獲得できる機会ではちゃんと自社への被リンクを掲載してもらう→DRが伸びたタイミングでSEO注力という作戦です。

魅力的なサービスを開発したり、業界向けのイベントを開催したりして、それをプレスリリースなどで告知する。そうすれば、自然な形で被リンクは集まってきます。

具体的には、ブランドを認知しているユーザーは、検索結果に表示されたときのクリック率や、記事を読んでくれる時間が変わります。

これは、Googleの”NavBoost”という、ユーザーの行動を見るアルゴリズムで優遇される要因になります。実際に、ドメインパワーが低くても上位表示できているサイトは、こうしたブランド力があるサイトが多いので効くというロジックです。

さらには、業界の中の「新しいキーワード」を狙っていくという戦い方で、先ほどアネマが実際にやってきた戦略も今回紹介しました。

ただし、新規ネタを作っていく戦略は後から多くの会社に真似されてしまいます。でも、私はそれでいいと思っています。真似されるということは、それだけ業界で認められたということ。それに、真似してくれるほど真剣に見てくださる方は、結果的に僕たちのコンテンツのユーザー行動を良くしてくれるので、巡り巡って自分たちに返ってくるんですね。出し惜しみして数少ない認知獲得のチャンスを逃す方が損だと思っています。

それゆえに、僕はこの考え方も、全てこうして公開しています。そして、例え真似されたとしても、さらにその間に次の段階に進む。この「変化し続けること」「既存のポジションを捨てること」を前提とした戦い方も、一つの選択肢ですね。

ここまで考えて「じゃあ、うちはSEOをやるべきか?」という判断ができると強いのではないかと思っています。

ブランドが強くなり、SEOで戦える段階になったら

ここまでお話ししてきたように、SEOで短期的に厳しいと判断したら、一度離れて事業作り、ブランド作りと広報に注力するのはありだと思います。

その後で、SEOで戦える段階になったら、徹底的にSEOで勝負していきましょう。

うちでは、「勝てる」と判断したらどのようにSEOを進めるかというと、過去の経験から、このキーワードで上位表示するには、被リンクがこれくらい必要で、コンテンツの品質はこれくらい、という仮説を立てることができます。その仮説をもとにキーワードを選定し、実際に記事を投入してみる。

そして、

- もし上位表示できなければ、何が足りなかったのかを分析する

- もし上位表示できたら、次にコンバージョン(CV)が出ているかを見る

- GA4の探索レポートなどで、どのページからCVが生まれているかを特定

- Clarityのようなヒートマップで、ユーザーがページ上でどう行動しているかを分析する。ページはどれくらいの割合の人が最後まで読むのか。導線はクリックされているのか確認できます

- そして、CVが出ているページをさらに集中的に改良していく

こうすることで、理論上、どんどんCV数を増やしていくことができます。これが基本的な戦略です。

勝てないキーワードでやみくもに記事を量産するのではなく、前提となるドメインの強さを確保し、20本程度良質なコンテンツを作って実際に仮説通りの検索順位が出るかを見る。

そして、順位が出るのがわかったら、ピンポイントでCVにつながるキーワードを狙い撃つ。

もし、一番狙いたい顕在層のキーワードで、自社のドメインが弱すぎて勝負にならないなら、少しだけ潜在層のキーワードにずらしてみる。ただ、ずらしすぎると、今度は検索ボリュームがなくて誰にも見られない、という問題にぶつかります。

ここが、「SEOをやらない方がいい」という判断を下す、一つのラインになります。どこかでちょうどいいラインが見つかるはずです。

いきなりドメインが弱いのに記事外注して半年で120本作る、とかそういうのは必要ないと思います。記事量産すればドメインが強くなるとかそういう単純なものではありません。

もちろん、任意のジャンルで記事が3本しかないよりは30本あった方がいいですが、それ以上にサイトとして、WEB上で信頼性があるかの方が影響が大きいです。

まとめ

まとめると、もしあなたが今「SEOで勝てない」と悩んでいるなら、一度、キーワードや順位といった「ハック」の視点から離れてみてください。

そして、

- 自社の顧客は誰か?という原点に立ち返る

- SEO以外の、YouTubeやSNS、広告といった手段で「ブランド認知」を獲ることを考える

- その上で、最適なマーケティング戦略を描き、実行していく

この考え方が「SEOで勝てないサイト」が取るべき戦い方だと考えています。

実はこれまでYouTubeでは話してきませんでしたが、僕は検索マーケティングに特化したアネマの他に、D2Cブランドの会社の運営にも関わっており、そちらはアネマより大きい規模でやっていたりもします。ですので、Instagramを始めとしたSNSマーケティング、インフルエンサーマーケティングについてもお話ができます。

そして、私たちのYouTubeチャンネルも、BtoBのSEOという硬いジャンルでありながら、36本の動画で、2,000人の経営者・マーケティング担当者の方々にご登録いただき、そしてたくさんのご依頼をいただいてきました。

この経験からも、YouTubeマーケティングについても、それなりに語れます。

SEOという一つの戦術に限定せず、WEBマーケティング全体、ブランディング戦略から一緒に考えたい。そう思ってくださった企業様は、ぜひお問い合わせより私たちにご相談ください。お力になれると思います。

それでは、今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する