AIでもSEO記事の費用は安く…なりませんでした

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

今回は、生成AI(ChatGPTやGemini)の利用がSEO業界にもかなり普及してきたことを受けて、現場の変化と今後のSEOに関する考察をみなさまと共有したいと思います。

これまでこのメディア(WEBマーケティングスタジオ)では、AI×SEOの最新情報をGoogleのアルゴリズム面とメディア運用の現場面の両方から扱ってきました。

ChatGPT o1 proが出た時には、「ChatGPT o1 proでWEBライターの仕事がなくなりました」という動画を出して、3万回以上見ていただきました。

それから半年ほどが経過し、多くのプレイヤーがGPT-5やGemini 2.5 Proをはじめとする生成AIツールを使うようになった結果、どうなっていくのかというのが今日のテーマになります。

なお、動画版もございますので、テキスト・音声の都合の良い方でご活用ください。

生成AIがSEOの現場に与えたインパクト

まずはじめに現場感を共有させていただきます。

2024年12月にChatGPT o1 proが出てから、「WEBライターの方々」レベルの原稿を作れるAIが皆様のお手元にある状態になったと考えています。

それまでは、日本語原稿の得意なClaude 3.5 Sonnetなどがありましたが、あまり推論能力が高くなかったので、使いこなせる人は少なかった印象です。

ChatGPT4などでブログを量産しているメディアもありましたが、人間がテコ入れしていない場合、文章が短かったり、ハルシネーションがあったりと課題が見られました。いわば低品質でスパム記事とみなされていたのがこういう記事です。

そういうメディアも今は減ってきたのではないでしょうか。

WEBライター界隈、経営者の方々のXの発信を見ててもかなりLLMの利用が普及したものと感じます。さらに、Deep Researchという強力な武器もChatGPTの有料プランには追加されました。

結果として、1〜2年前には考えられなかったほどの文章生成能力を私たちは手にしたと言えます。

これまで、人間のWEBライターに対して依頼する時に存在した「文字単価」「発注文字数」という概念も壊れてきました。

従来の4,000〜5,000文字のような、文字数で値付けできる世界線から、「生成AIを使いこなせるか」という世界線に変化してきました。

この時、生成AIを使いこなせる場合は、もはや逆に「文字数を減らしてクオリティを下げる方が難しい」ともいえるような状態になっていると言えます。

Googleアルゴリズムの方針

AI記事の急増に対し、Googleも検索アルゴリズムやガイドラインをアップデートしています。

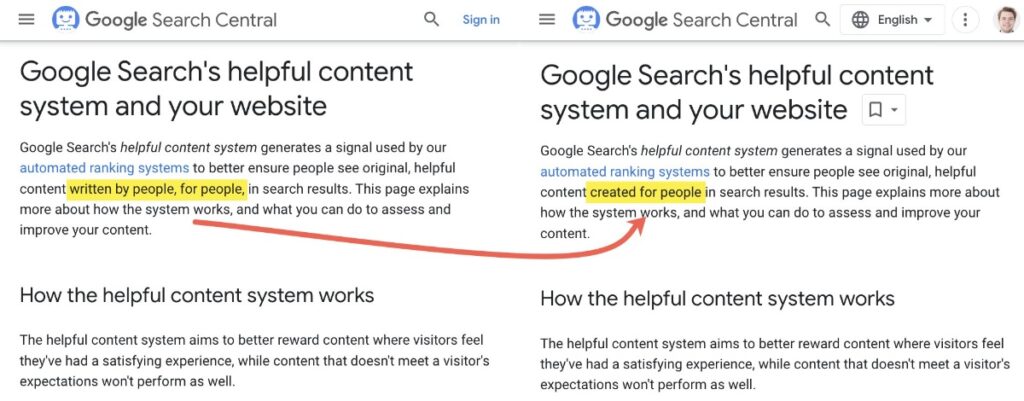

2023年9月、Googleは検索ガイドラインから「人間によって書かれたコンテンツ」という表現を削除し、「役に立つ内容であればAI生成でも問題ない」という方針に切り替えました。

これは、コンテンツの価値を判断するうえで「誰が書いたか」より「ユーザーのためになっているか」を重視する方針転換です。

しかし、AIコンテンツ容認の裏側で、質の低い大量生産コンテンツを排除する仕組みも強化しています。

実際に、Googleは2022年以降「役に立たない内容」や「オリジナリティのない量産記事」を検出して順位を下げるアルゴリズムを導入しています。2024年3月のコアアップデートでは、AI生成コンテンツばかりのサイトが検索順位で大きく後退するケースが特に海外で報告されています。

英語用のGoogle公式発表ではありますが、2024年4月26日の更新で、「低品質で独自性に欠けるコンテンツの表示を45%減らした」と述べられています。

つまり、明らかに検索順位狙いの中身の薄いコンテンツは、AIか人力かを問わず今まで以上に排除される方向です。

Googleのコンテンツ評価基準であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点でも、「経験」が2022年に追加されており、実体験に基づく内容かどうかが重要視されています。

AIが生成した記事は、その性質上「筆者の実体験」や「専門家の見解」を伴いにくく、この点で不利です。

そんな中、2025年1月に入り、Googleは品質評価ガイドラインを更新し、AI記事の扱いをさらに追加で明確化しました。

大きなポイントとしては、「上位記事の言い換え、まとめ直しは厳しく評価する」というものでした。

生成AIでつくれる原稿は、非常に読み応えありますが、言い換えると「世の中にすでにある情報のまとめ直し」だと言えます。特にDeep Researchは情報が少ない領域で使ってしまうと、特定のメディアのパクリをしてしまうのでご注意いただきたいです。

もちろん、使い方次第であり、きちんとオリジナリティの高い構成を作り込み、事例も盛り込んで、その上で原稿を書かせる分には上位記事のまとめ直しだけにはならないです。

一方で、そこまで経験のない方が「上位記事を参考に作ればいいのでしょう」とキーワードベースでGPTに指示してしまうと、いくら文章が長くても低評価の記事が完成してしまうわけです。

これに関しては、生成AIが使われるようになる前からある問題ではありました。上位記事のまとめ直し、再編集しただけのような記事が多くあるのがこの業界で以前からある課題ともいえます。

それが、生成AIの発展とともにさらにスピードアップしてしまいました。

生成AIによる記事制作加速の状況から言えること

この流れが加速した時にどうなるかについてです。

これまでは網羅性の高い記事を作れば上がっていたのですが、「上位記事を参考にした網羅性の高い記事」というのは、生成AIですぐできるようになってしまいました。ここをゴールに置くなら、AI活用でコストダウンできます。

一方で、みんながそれをし始めた世界戦では、もう網羅性だけだと差がつかないとも言えます。

実際、私の担当しているクライアントの競合記事にも「これはAI使っているなぁ」と思う記事も増えています。

また、「AIを使って記事生産しているけどうまくいかないです」という相談も弊社の元に複数人からあります。

このように、みんなが金太郎飴みたいに同じことをした場合、あとはドメインの強い方を上に上げるしかなくなってしまいます。

そんなアルゴリズムになったら、もう誰もGoogleを読みたくないですよね。上位1〜10位のメディアがみんな同じことを書いている検索結果です。Googleも方針的には、そういう記事を低評価にすると言っています。

では、差をつけるためにはどうしたらいいのか。

記事を出す運営が自社独自でもっている事例、知見に対して、ブログ作成側がヒアリングしにいく必要があります。「他社には出せない」ブログにしていくわけです。

そうすると、ヒアリングにどんどん工数がかかるようになります。1記事をつくるために、ミーティングが何回も必要なことだって出てきています。

もはや、元々人間が書いていた記事とはレベルが段違いにいいブログができます。

このように、生成AIを使う競合がいなかったころはAIを使うだけでスピードアップ、コストダウンができたのですが、今後どんどん非現実的になっていくと考えています。

AIを使うことで、それまで発信できなかった人たちも発信し始めるので、業界としてレベルが上がり、ハイクオリティ同士の戦いになっていくはずです。

もちろん、競合が弱ければそこまでしないでもいいですが、SEO会社にお金を払う競合がいるようなジャンルではより顕著になるでしょう。

アネマはどうするのか

当社アネマではどうするか。記事制作の安売りは完全に辞めて、クオリティを追求する方向に舵を切っています。

1年、2年と時が経っても競合に抜かれにくい記事をつくるには、もう少し工数をかけられるようにしたいためです。AIで上位表示の戦いは楽になるのではなく、より厳しくなると判断しました。

新しい料金形態は、弊社WEBサイトに料金表を掲載しましたのでご確認いただきたいです。ただそれでも、大手のSEO会社よりはリーズナブルです。

予算を増やしていただき、動きやすくなった分で、ミーティングや修正点をプロンプトとして会社ごとにストックしたり、事例追加やセールスライティングとして、記事を読んだお客様が実際にその商品の必要性を感じて選択できるかといった点の確認に注力します。

生成AIが今後さらに進化するほど、シンプルに「CVするか?」がもっと求められるようになるはずです。

いくら文字数が長くても、CVしないなら意味ないので。むしろ、Deep Researchが書く研究者のレポートのような文章は、一般の方々には読みづらいという可能性さえあります。

これまで、私自身も1,500本以上の記事制作に関わってきており、上場企業からスタートアップ、医療機関、製造業、学習塾と幅広いジャンルを見てきた知見で各社サポートさせていただきます。

とあるクライアントでは、お問い合わせいただいたお客様に「どのキーワードで調べても御社が出てくるからお問い合わせした」とも言っていただいたこともあります。

売上ベースでは、クライアントの商材単価があった前提ではありますが、SEOから数千万円の受注につながった事業の事例も複数あります。

そんな当社がより成果にコミットするために、このような方針変更をとることをご理解いただけますと幸いです。

生成AIの活用で意識してほしいポイント

最後に、各社生成AIの活用で意識いただきたいポイントをまとめて終わります。

AIはあくまで「補助ツール」と位置づける

一つ目は、AIはあくまで「補助ツール」と位置づけるということです。

記事制作のアイデア出しや構成作り、台本づくりに生成AIを活用していいのですが、各フェーズで人間のチェックを挟むようにしてください。

基本的には、AIなしでもそのアウトプットをつくれるであろう人がAI編集者となる方が品質が安定します。

そのため「AIを使うなら勉強しなくていい」ではなく、AI編集者する人の方がSEOや記事制作のトンマナについて勉強しなくてはいけません。

専門性・独自性を追求する

2つ目は、記事には自社の経験や専門知識、独自のデータや洞察を盛り込もうという点です。他サイトにはない情報を出すことで、他社記事との差別化ができます。

Googleも「そのコンテンツは独自の情報や分析を提供しているか?」という点に今後もアルゴリズムを寄せていくはずです。

自社で事業をやっているからわかる、現場感を公開しようと意識してみてください。

著者・運営元を公開する

3つ目は、コンテンツの著者やメディアの運用元を公開して、サイトの専門性・信頼性を高めましょう。

具体的には、記事に筆者プロフィールや自社の実績を掲載したり、権威ある情報源へのリンクや出典を示すことが有効です。AIが生成した文章であっても、人間の経験や専門知識を乗せて信頼性を担保する工夫が必要です。

見本としては、弊社アネマの場合は、下記のような著者プロフィールページとしています。

» 廣山晃也のプロフィール

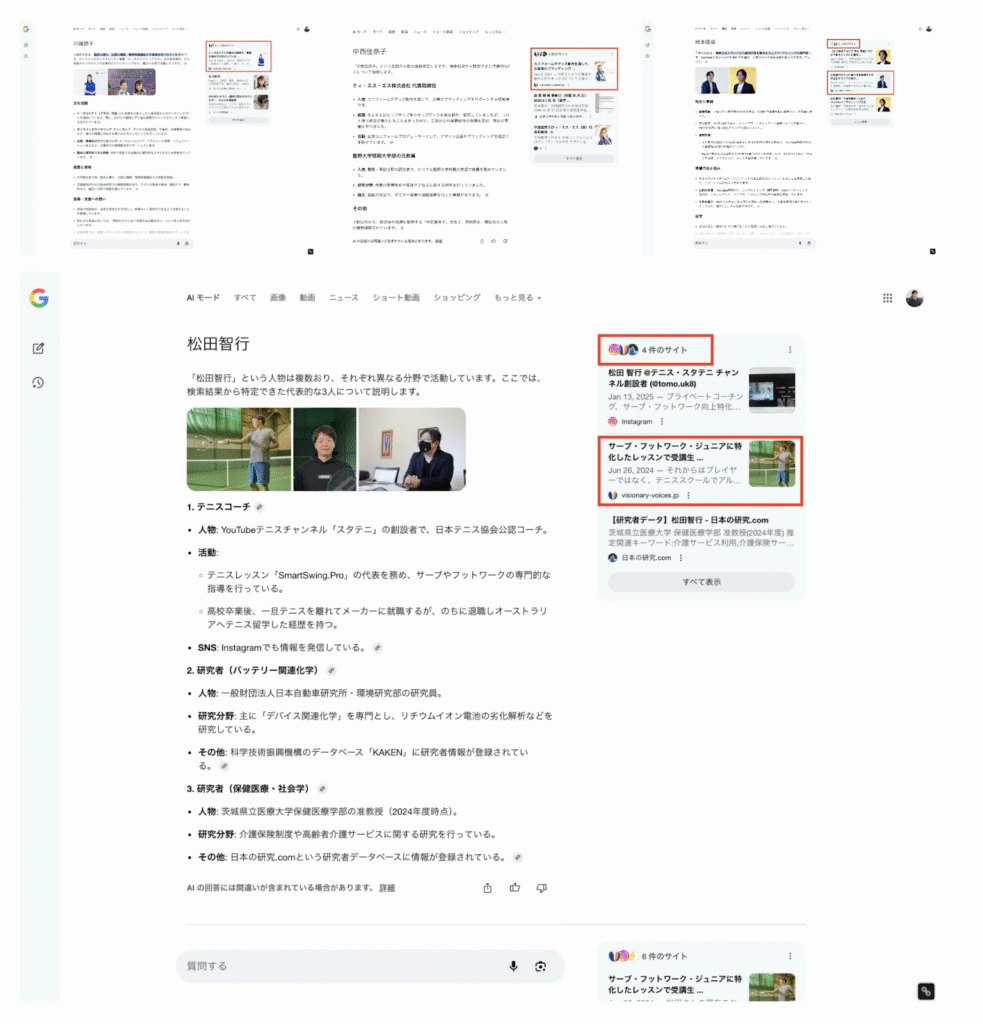

また、サイトのE-E-A-Tを高めるためにも、会社名や事業責任者名、ブランド名といったエンティティのブランディングが欠かせません。

エンティティに対しては、このようなブランド名に対するブランディングを行なっているVisionaryVoicesというメディアがあるので、このようなメディアに掲載されるのがおすすめです。

実際に、VisionaryVoicesはGoogleの日本語版AI モードにも多数引用されています。

VisionaryVoices掲載は、下記よりお問い合わせください。

» VisionaryVoices掲載についてお問い合わせ

ファクトチェックをちゃんとしましょう

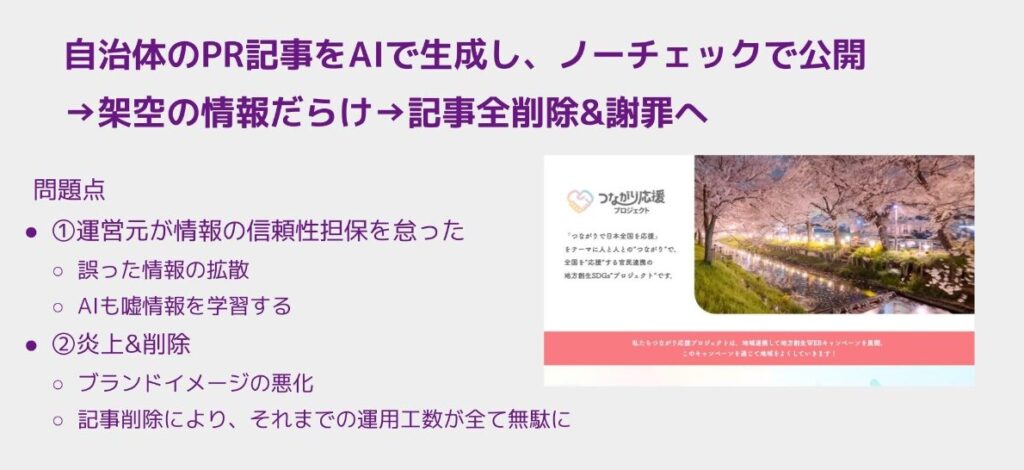

AIの出力は必ず編集者が「それで公開していいのか」確認しましょう。

記事制作の担当者から見て専門的な領域なのであれば、クライアントにも確認を依頼すべきです。

昨年は、ファクトチェック不足でハルシネーションしまくった自治体後援のメディアがSNSで大きく炎上していましたので、注意してください。

「量より質」にフォーカスすべき

AIで簡単に大量の記事を作れるからといって薄い記事を量産しまくっていると、かえって逆効果なリスクがあります。

Googleは明確に「検索エンジンのために作られたページ」を排除しようとしているので、注意しましょう。

そもそも、そんなにたくさんの記事が必要なのでしょうか。

CVするために、どのキーワードをとるのか。その記事は顕在層のお客様をCVさせる用なのか、CV用の記事に流すための集客記事なのかなど、各記事に目的意識をもたせたら400本、500本と必要なサイトは少ないはずです。

公開後の順位・ユーザー行動のチェック体制を作ろう

今のSEOはある程度は記事を出す前に上位記事に勝てそうか、ドメインの強さなどから分析できます。すなわち、「負ける戦いを最初から挑まない」こともしやすくなっています。

その上で、「勝負する価値がある」と判定して挑んだのであれば、本当にその仮説通り順位がついているか定期的にチェックすべきです。

確認なしに100本、200本と記事作ってどれも上位表示できていなかったら、完全に予算を無駄にしていることになります。

SEO会社の中には「上位表示までに半年かかります」といっている担当者もありますが、クローラーが回っていたらもっと早く順位が安定化しているケースもあります。

また、個人的には、新規ドメインを除き20本目を出した頃には、自分たちの仮説通りの順位が出ているかチェックしていただきたいと思います。

うまく行っているのであればそのまま続ければいいですし、うまく行っていないならキーワードをよりロングテールの細かいものにすることもできます。

細かすぎると1位を取れてもCV数が少ないので、そのバランス感を考える必要があります。

また、上位表示できても、商品への導線前に離脱されていたらCV数でないので、そこもヒートマップで分析していく必要があります。

こういう計画や分析を含めて当社アネマに相談できますので、ぜひご活用ください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)についてお問い合わせ

今回は以上とします。ありがとうございました。