Perplexity AIのSEO(GEO)が明らかになりました

お疲れ様です、アネマの廣山です。

2025年8月4日の記事で、「Perplexityの59のランキング要素が明らかになった」と海外メディアから情報が流れてきました。

弊社アネマでは、GEO(日本だけ”LLMO”になっちゃっていますが、AI検索のSEO)の解明に力を入れて発信してきましたので、今回も整理したものを皆様に共有したいと思います。

今回の内容なのですが、これまで過去記事や過去の動画で、本質的でどのプラットフォームにも役立つAI検索に対するSEOのやり方というのを発信してきました。

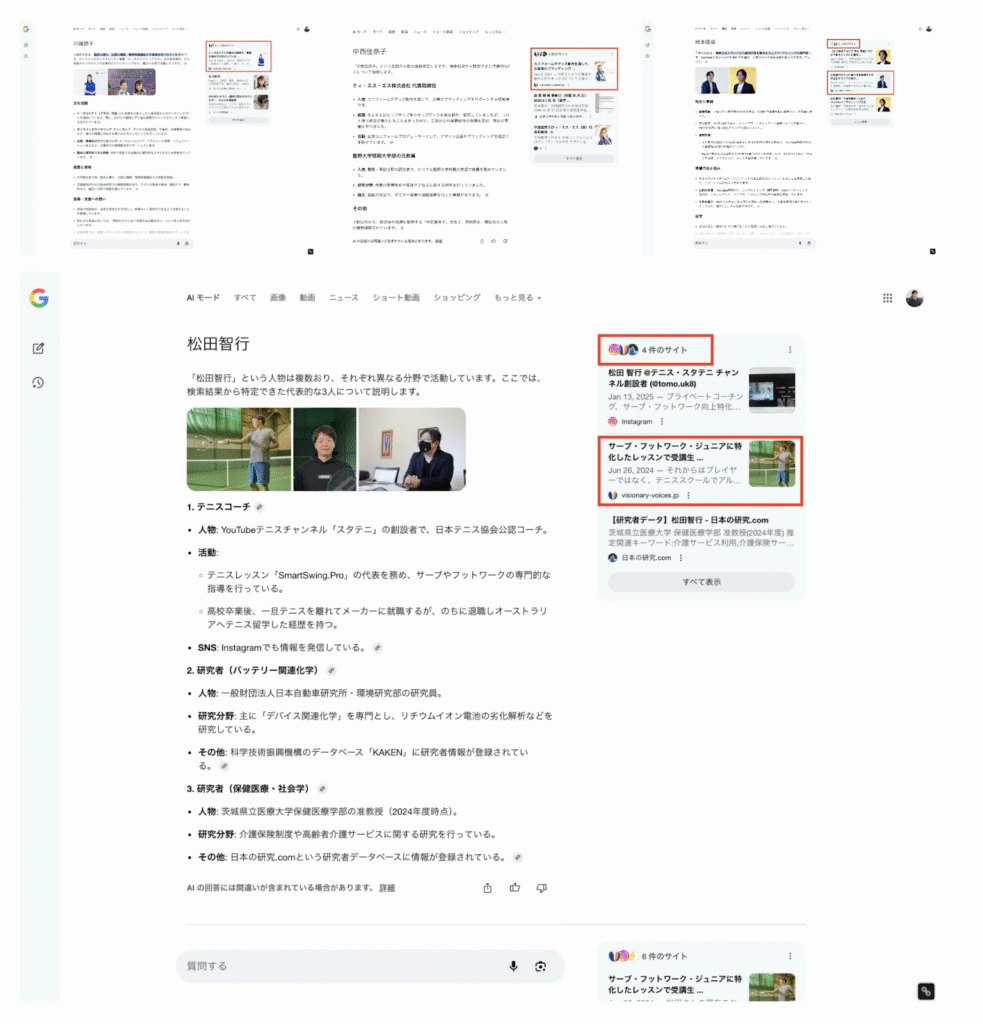

これらを見ていただくと、「自社の会社名や表に出るメンバー名、ブランド名などの名称、すなわち”エンティティ”をWEB上でブランディングすること」であったり、「それらのエンティティが露出すべきトピックでちゃんと出るようにSEOや広報をきちっとやりましょう」といったことがわかると思います。

本質的な考え方はそれでいいのですが、今回はなかなか出てこない、LLMそのものの(Perplexityの)アルゴリズムがまとまって出てきたので、今まで体系化してきたGEOのノウハウの確認、またはアップデートを目的に見ていただけるといいなとと思います。

もちろん、あくまで「Perplexityの場合」であり、ChatGPTやGeminiのアルゴリズムが全く同じというわけではないですが、共通する仕組みもあるはずなので、興味深く見れるはずです。

それでは、やっていきましょう。

どのような経緯でPerplexityのSEOは流出したのか

まず気になるのが、「どのような経緯でPerplexityのSEOは流出したのか」です。

この記事を出した著者(Metehan Yesilyurt, メテハン・イェシルユルト氏)曰く、ブラウザが自分に返してくる通信の中身を見る作業であり、ハッキングとかではないということですね。

どれくらい信用できるかですが、昨年あったGoogleのアルゴリズムやロシアの検索エンジンYandexのアルゴリズム流出とはまた違いますが、観察ベースの一次レポートとして読む価値はあるという印象です。

分析されたPerplexity AI検索の中身

では、この海外記事の内容の中身を見ていきましょう。

エンティティ検索L3再ランキングシステム

はじめに、”The Entity Search L3 Reranking System”、むりやり訳すと、「エンティティ検索L3再ランキングシステム」というものがあるとされました。「L3」は「レイヤーが3階層ある」ということです。

名前は難しいですが、要は「AIによる3段階の品質チェックシステム」と考えてください。

ここで言う「エンティティ」は、人物名、会社名、ブランド名などの「固有名詞」のことです。例えば、「株式会社アネマ」や「廣山晃也」がエンティティです。

Perplexityは、こうしたエンティティで検索された際に、単にキーワードが一致したページを表示するだけではありません。

- まず、関連性の高いページを一旦集めます

- 次に、AIを使って、そのページ群の「品質」を再評価します。”Reranking”ですね

- 最終的に、Perplexityが設けた品質基準(ある一定の閾値)をクリアできなかったページは、切り捨てられてしまいます

たとえ最初の検索で上位にいても、このAIによる品質チェックで「質が低い」と判断されれば、最終的なPerplexityの検索結果には表示されないのです。

品質スコアがあるようですが、ただ、この品質スコア自体の中身まではわかっていません。

まずは、自社の専門分野において、その道のプロとして認められるような質の高いコンテンツを作成することが大事です。

その上で、これは私の考えですが、コンテンツをつくるだけでなくて会社名、個人名で露出するようなエンティティのブランディングを通して発信者の権威性を高める活動をやっていくことも必要だと考えます。

権威あるドメインの存在

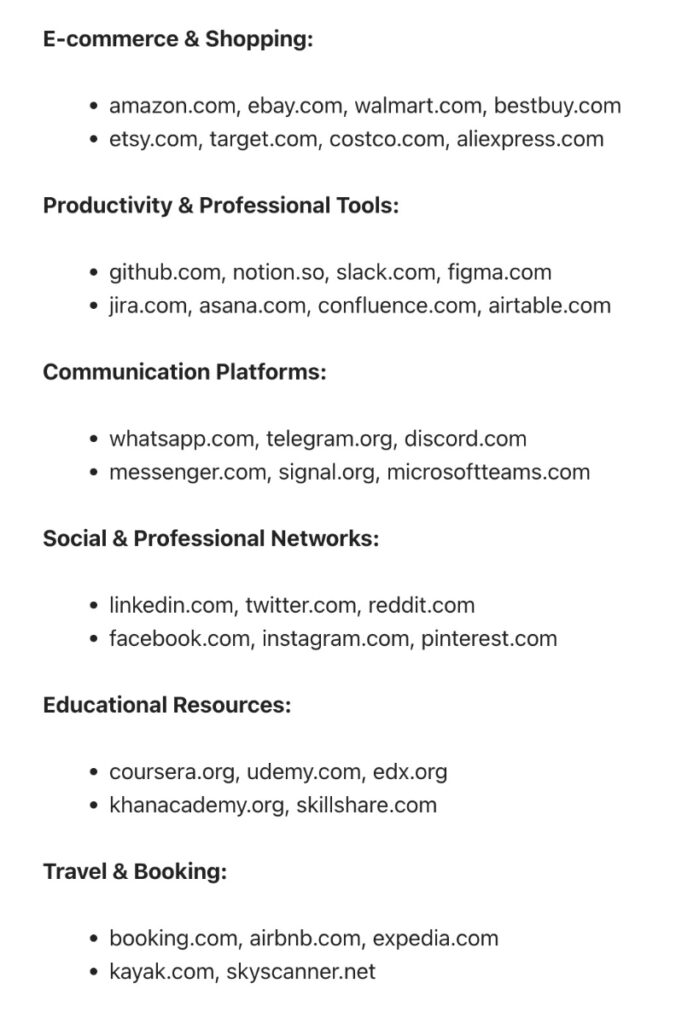

続いて分かったのは、「権威あるドメインが手動でリスト化されている」ということです。

AIが自動ですべてを判断していると思いきや、Perplexityは「このサイトは信頼できる」というWEBサイトのリストを、人間が手動で作成し、システムに組み込んでいました。

Eコマースならamazon.com, ebay.com、SNSならlinkedin.com, twitter.com (X), reddit.com、開発者向けならgithub.comといった具合です。これは非常に興味深いです。

で、どうしたらいいかですが、理想的なのは、これらの権威サイトから自社のコンテンツやブランドが自然に言及されたり、情報源として引用されたりすること(被リンクやサイテーション)です。

Googleでいうと、「シードセット(特許US9165040B1)」という信頼性の高い情報源として基準となるページ群という概念があり、シードページからリンクがあるか、またどれくらいのドメインを経由して被リンクがあるかといった考え方もあります。

-1001x1024.jpg)

今回見ていて、「Perplexity版のシードに近いな」と思いました。

トレンドにおけるPerplexityとYouTubeの関係

次にわかったのは、「Perplexityのトレンド検索とYouTubeコンテンツには相関が示唆されている」ということです。

これはどういうことかというと、Perplexityで急上昇している検索キーワードと「同じタイトル」のYouTube動画を作成すると、その動画がPerplexityの検索結果でも上位に表示されやすくなる、というテクニックがあるということです。

トレンド以外でこんな知識を知っていても何にも使えない気が正直しますが、逆手に取ると、話題になっているトピックを見つけたら、そのキーワードと完全に一致するタイトルの解説動画を、迅速に作成してYouTubeにアップロードするという対応システムを構築することができれば、ビューは集めやすいと。ただ、これはスルーでいいです。

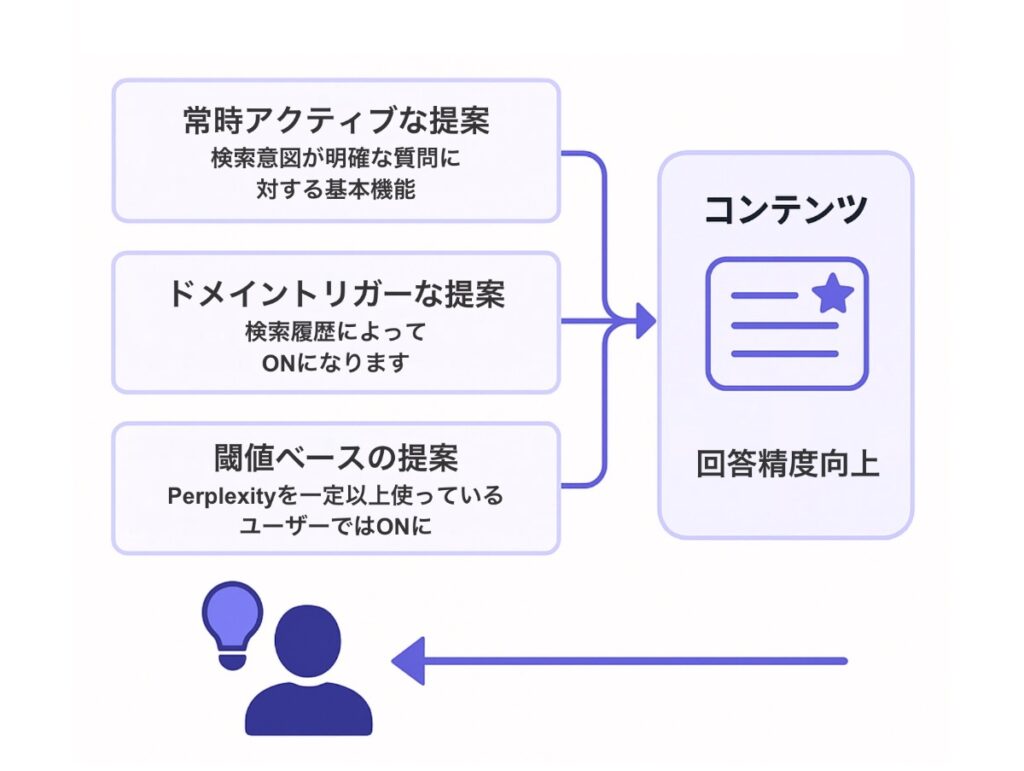

検索意図を汲んだレコメンドシステムの存在

続いて、「Perplexityには提案システムの存在がある」ということです。

これも少し複雑ですが、「ユーザーの行動や検索履歴から、次に何を知りたいかを予測し、関連する質問やトピックを先回りして提示する機能」のことです。

Perplexityで検索すると、確かに下部に関連の質問がでますよね。

分析によると、この提案はいくつかのパターンに分かれているとのこと。

- 常に有効な提案:基本的な機能に関するものなど。

- 閲覧履歴に基づく提案: ユーザーが過去に見たサイトのドメインに関連した提案。

- 利用頻度に基づく提案: 一定以上Perplexityを使っているユーザーに表示される提案。

すなわち、パーソナライズですね。同じ質問しても人によって違う回答がでる要因です。

Perplexityは、今言ったパターンに沿って「ユーザーはきっと、次にこれが知りたくなるはずだ」という意図をあらかじめ分類しているということです。

これを知ってどうするかなのですが、ペルソナの解像度を高めることが大事かなと思います。この質問をするような人はこういうことを知りたいはずだ。あるいは、その前にこんなことを調べていたはずだということが見えていれば、自社でつくるコンテンツを、Perplexityが予測するユーザーの意図のパターンに近づけることができるはずです。

前回の動画で現在アメリカで試験導入されているGoogle AI 検索のWeb Guideを一緒に画面共有しながら見ましたが、クエリファンアウト対策で段階的にコンテンツをつくっていくのが有効ですね。

例えば、

- 「〇〇とは?」という初心者向けの入門コンテンツ

- 「〇〇の応用的な使い方」という中級者向けのコンテンツ

- 「〇〇と△△の比較」といった、より具体的な課題解決のためのコンテンツ

このように、ユーザーがたどるであろう思考のステップに合わせてコンテンツを体系的に用意しておくことで、Perplexityの提案システムに乗りやすくなると考えます。

Perplexityでは、フレッシュネスをどう扱っているのか

ChatGPTの4oには、”QDF(Query Deserves Freshness)”、要は情報の新鮮さのアルゴリズムがあるとされていました。

たとえば、「地球の半径」など、5年以上前の情報でも変わらないであろう事実はあまりフレッシュネスが求められず、このAI検索のSEOみたいなジャンルは、フレッシュネスが大事みたいなことですね。

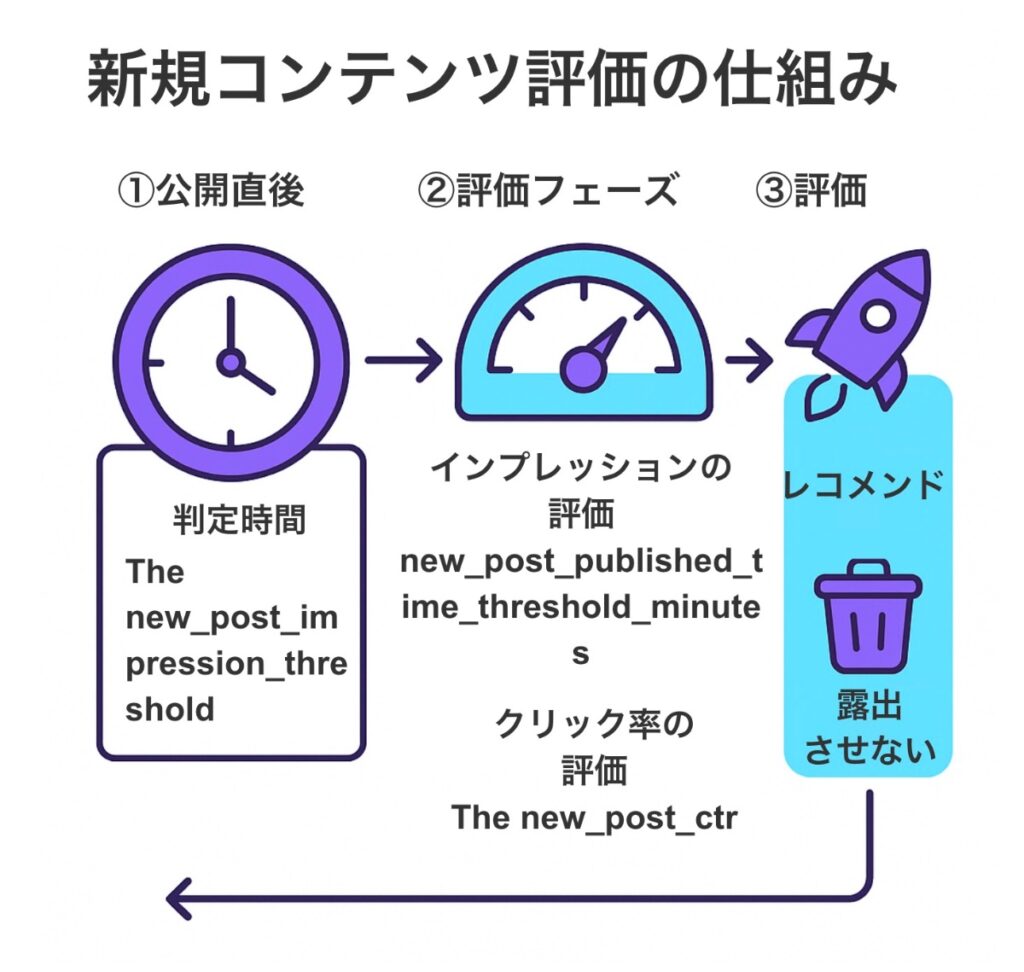

Perplexityにおいても、この鮮度をシビアに評価する仕組みがあることがわかりました。

初速がすべてを決める「お試し期間」

新しく公開されたコンテンツには、「評価期間」が設けられているということです。

この期間内に、一定のクリック率(CTR)などのエンゲージメントを獲得できないと、そのコンテンツは「価値が低い」と見なされ、表示されにくくなるとされています。

これを見て思ったのは、もはや「公開後1時間のエンゲージメントが重要」である、インスタやYouTubeみたいだなと。厳しいアルゴリズムです。

まぁ、ただ個人的にはこういう内部指標はあるのは理解しつつ、本当にどこまで影響度があるのかというには気になりました。

本当に1つの記事に対してそこまで見ていると膨大なリソースが必要なので、ここはさすがに影響弱いんじゃないかなと考察します。GoogleはNavBoostでクリックデータの13ヶ月分を分析していたりはしますけども…。

時間と共に急落する価値

さらに、コンテンツの価値は、時間の経過とともに指数関数的に減少していくことも示唆されています。公開直後が最も価値が高く、その後は急速に古びていくと。

そういう仕組みであるなら、現場でどう対応するかですが、まずコンテンツを公開したら、SNS、プレスリリース、メルマガなど、あらゆるチャネルを使って、評価期間内にできるだけ多くのトラフィックとエンゲージメントを獲得するとプラスにはなりそうですね。

あとは、一度作ったコンテンツを放置してはいけません。情報を最新の状態に保つ必要があるので、リライトで定期的に鮮度を保証することが必要です。

Perplexityにはジャンルごとに重み付けがある

続いて、Perplexityがコンテンツの「ジャンル」によって、評価の重み付けを大きく変えていることが判明しました。

元記事によると、特に価値が高いとされているのは、「人工知能(AI)、テクノロジー&イノベーション、科学&研究、ビジネス&分析」といったトピックです。

、テクノロジー&イノベーション、科学&研究、ビジネス&分析」といったトピック-1024x673.jpg)

一方で、「エンターテインメント、スポーツ」は評価が低いトピックとされました。

専門性や信頼性が求められるトピックを優遇し、娯楽性の高いコンテンツの優先度を下げているということですかね。

これについては「だからどうする」というのは難しいですが、我々としては、エンタメを記事で扱うよりはビジネスや研究に寄せたコンテンツを扱う方がPerplexityのGEOという点で評価されやすいと把握できていればOKでしょう。

Perplexityはユーザー行動をどう使っているのか

続いて、Perplexityは、ユーザーのエンゲージメント(コンテンツに対する反応)をちゃんと見ていることがわかりました。思いの外発達しています。

まず、ユーザーがどのコンテンツをクリックし(discover_click_7d)、どのコンテンツをスルーしたか(discover_no_click_7d)を見ています。

Googleでは、検索結果ページ(SERPs)でどのリンクが押されるか。さらにページに入ってからどういうユーザー行動になるかがNavBoostなどで見られていますが、Perplexityも思いの外進化していて、同じようなものがあるのですね。

そう考えると、AI記事でちょろっとGEOへの対策をしてPerplexityに引っ掛けている記事もありますが、そういうのはユーザー行動が悪いので、長期的には意味ないと言えますね。

クリックしたくなるような魅力的なタイトルにするだけなく、ユーザ行動がついてくる、中身のあるページをつくることが大事です。

Perplexityに最適なコンテンツ制作の工夫は?

最後に、これまでに挙げていない重要なポイントを2つ補足します。

「意味の繋がり(セマンティック分析)」が重要

Googleはもちろんですが、Perplexityもキーワードが何個入っているか、といった単純な評価はしていません。

AIが文章全体の「意味」を理解し、検索された質問の意図と、コンテンツの意味がどれだけ近いか(embedding_similarity_threshold)を判断しています。

専門用語では、セマンティック検索になるのですが、超簡単にいうと、キーワードを不自然に詰め込むのは意味ないということです。

」が重要-1024x727.jpg)

一つのトピックについて、関連する用語や概念を網羅し、背景知識から丁寧に解説するような、意味のあるコンテンツを作成しましょう。

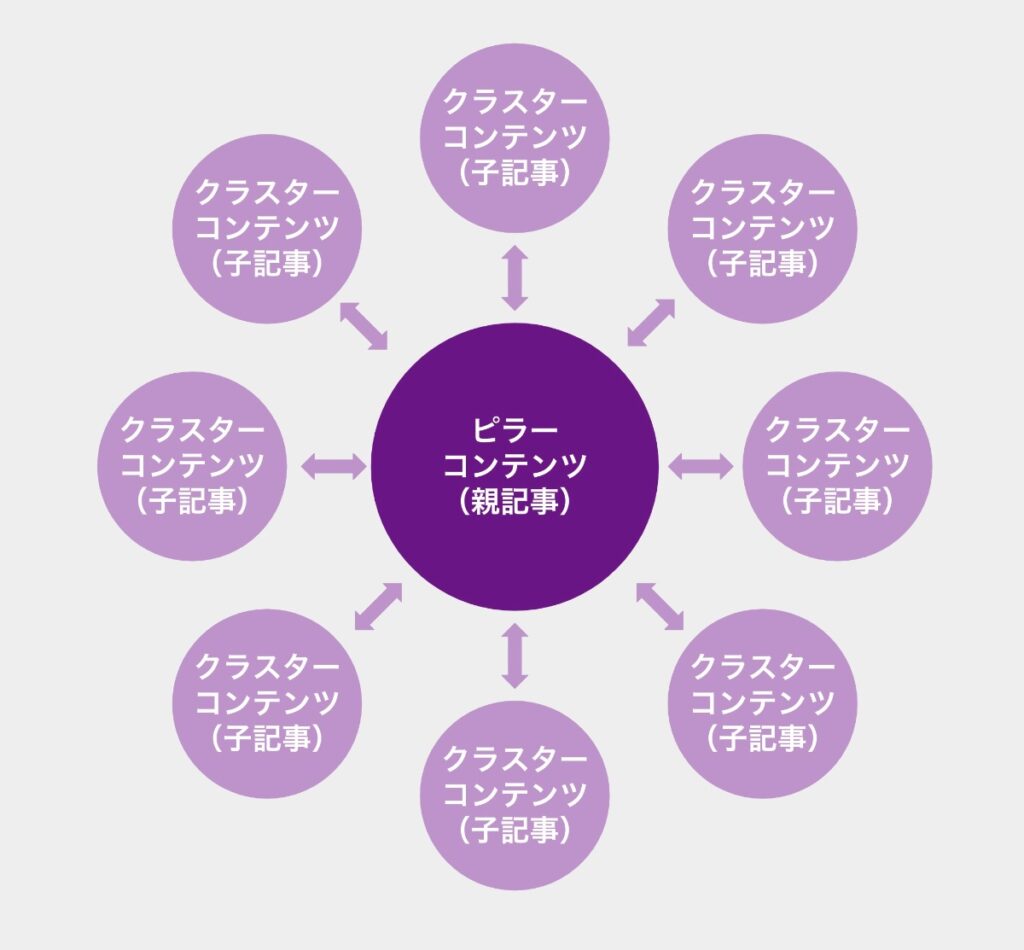

「コンテンツのネットワーク化」が評価を高める

あとは、boost_page_with_memory という仕組みにより、サイト内で関連する記事同士がリンクで繋がっている「ネットワーク」が評価されるということです。

そこで、一つの大きなテーマについて、複数の詳細な記事を作成し、それらを内部リンクで相互に繋ぎ合わせる「トピッククラスター」はここで有効といえるはずです。

これによって、サイト全体が扱っているテーマにおいて専門性をもっていると認識されますね。

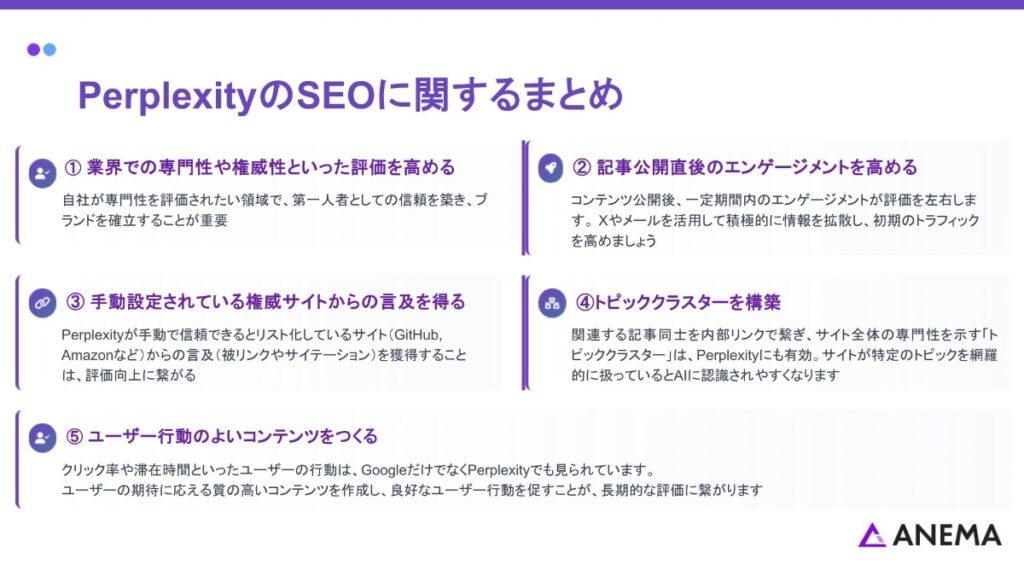

Perplexity AIのSEOに関するまとめ

今回の海外情報から見えてきたPerplexity対策の要点をまとめます。

①まずは、小手先のテクニックではなく、専門分野における第一人者としての信頼性を築くことが大前提。いつも言っていることですが、自社が専門性を評価されたい領域での自社ブランドのブランディングが何よりも大事です。他はすべて細かい話です。

② 続いて、公開直後のブーストが必要だと。可能であるなら、公開してからはInstagramやYouTubeをやっているようなつもりで、SNSなどを活用し、拡散させるとよいでしょう。

③次に、信頼性の高いサイト(GitHub, Amazonなど)からの言及をとれるといいですね。手動で優遇しているリストがあるとは驚きでした。

④関連する記事同士を内部リンクで繋ぎ、サイト全体の専門性を高める「トピッククラスター」はPerplexityに有効そうです。「トピッククラスターを組めばSEOで必ず上がる」とは何十サイトと現場を見ていてあんまり思わないですが、検索エンジンから自社がどんなトピックを扱っているのかという認識はされやすくなると考えています。

⑤クリック率、滞在時間などがGoogleでは大事だよと常々言っていますが、Perplexityにも通じると言うことです。GEOに引っ掛けるための記事つくってもユーザー行動がついてこない&徐々に時間経過で評価も落ちてくるので、メンテナンスできる、本質的にも価値のあるページを作られるのがよいと考えます。

まとめてみると、まぁ既存のSEOと同様で、自分たちのエンティティのWEB上でのブランディングがPerplexityにも有効ということが改めてわかりました。

VisionaryVoicesのような、エンティティをブランディングすることから逆算したメディアに掲載されるのは有効なはずです。VisionaryVoicesはAI モードにおいても高確率で引用されています。必要な方はお問い合わせください。

一つ私的に「おぉ〜」と思ったのが、記事公開後にSNSシェアを積極的にした方がよいということで、一定時間内にユーザー行動がたまらないと評価されないというのは興味深かったです。

まぁただ、「Perplexityできる前からの記事への評価はどうなるんだ」とも思いましたけどね。また新しいことが分かってきたら、XかYouTubeで扱っていきたいと思います。

多くの事業者様が今、「SEOは死んだ!これからはLLMOの時代!」と謳っているのですが、うちとしては、もう一周回って「ほぼGEOは既存のSEOの進化系で、1年後にはGEO、LLMOという言葉もSEOに取り込まれるだろう」くらいの見解になってきています。AIでSEOはなくならないが、SEOは進化していると見ています。

今後も進化していくSEOを扱っていくので、事業の規模ごとに応じた、適切なSEOの見直し、WEB上でのエンティティのブランディングについてご相談したい方はアネマにご相談ください。

» SEO/GEO(AI検索対策)についてアネマに相談する

今回もありがとうございました。