政府や地方自治体の被リンクを獲得する方法について。意味はあるのか?

今回は、「政府や地方自治体から被リンクを獲得する」というアイデアについて扱います。

政府や地方自治体相手だと、どうすれば被リンクがもらえるのかイメージが沸かないですよね。SEOメインで本格的に取り組みはじめて7年経つ私も、試行錯誤しながら被リンクを獲得する方法を探ってきました。

政府や地方自治体からの被リンクは、検索上位を取るために必ずしも必要なことではありません。

一方で、競合サイトの中には、政府系ドメインから被リンクを獲得しているサイトがあることもまた事実です。

今回は、企業の担当者の方々に向けて、政府系のドメインから被リンクを獲得するための方法を5つ紹介します。ドメイン評価を高めるためにも被リンクについて考えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

被リンクの重要性

「被リンク」とは、外部のサイトやWEBページから自社サイトのページに貼られたリンクのことです。バックリンクとも呼ばれます。

被リンクのイメージは、論文の”インパクトファクター”

被リンクは他のWEBサイトからの「信頼性」の”投票”のようなものであり、論文で例えるなら、”インパクトファクター”ともいえます。

インパクトファクターとは、学術雑誌に掲載された論文が、一定期間内でどのくらい平均的に引用されているかを示す指標です。インパクトファクターが高いほど、その雑誌に掲載される論文は多くの研究者に見られているので、結果としてその雑誌の信頼性は高まります。

被リンクはそれに近いイメージですね。高品質な被リンクが多いほど、そのサイトの検索順位が上がりやすくなります。

高品質な被リンクとはどんなものか

それが今回のテーマである、政府や地方自治体などのサイトからの被リンクです。

相対的に、DR(サードパーティ製ツールahrefsで測定できる被リンク状況の100段階評価)が高いサイトからの被リンクは高品質だといえます。

DRが高い以外にも、運営元が政府だったり、地方自治体のような公共団体だったりするサイトからの被リンクは質が高い場合が多いです。

ただし、一つのサイトから何度被リンクしても、2回目以降の効果は薄くなります。これは同じ人がある1人の評価を10回良く言うよりも、10人がその1人の評価を1回ずつ良く言う方が評価は高いよね、ということと同じです。

被リンクでも、同じWebサイトからの1,000のリンクよりも、100の異なるWebサイトから100のリンクを取得する方が良いです。

とはいえ、政府系のドメインよりも新規ドメインからの被リンク獲得を優先した方が良いとは限りません。

多数のサイトから被リンクをもらう場合でも、そのドメインが立ち上がったばかりでDRがそこまで高くないのであれば、質が良ければ政府系ドメイン1個からの被リンクの方が強いケースもあります。

イメージとしては、「政府サイトから文脈もあったドメイン>10個の新規ドメインからの被リンク」ですね。

この辺りはケースバイケースなので、必ずしもどちらの方が良いということはありません。本質的には、被リンクの獲得は政府系のドメインに限らず重要です。

アネマが培ってきた被リンク獲得方法は、「ドメインパワーを強くする被リンク獲得方法について」にて詳しく解説しているので、ぜひそちらも参考にしてみてください。

被リンクとE-E-A-Tとの関係性

被リンクは、E-E-A-Tとは関係があるのか。結論としては、大いにあります。

そもそも、E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字を取ったものです。

特に健康やお金など、人々の生活や人生に大きく関わるYMYL(Your Money or Your Life)の領域では、非常に重要視されます。

そのジャンルの専門性がない人が書いた記事がGoogle検索で上位に上がると、人々の生活に悪影響を及ぼしかねません。

例えるなら、積立NISAをこれからしようと思っている人が、積立NISAを全くしたことがない人の書いた記事なんて参考にしようと思わないですよね。

ちなみに、E-E-A-Tにおける被リンクの効果というと、信頼できるドメインからのリンクは”A=Authoritativeness、権威性”の評価を高めることに該当します。

ここでは、被リンクはサイトのE-E-A-Tを高める上でも重要なことであると覚えておきましょう。

理想的な被リンクの条件

被リンクを獲得するに当たって、理想的な条件ってあるのか。

長年SEO支援をしてきた私が考える、理想的な被リンクとは、

- DRが高いサイトからの被リンク

- 専門領域が近く、ユーザーにクリックされる被リンク

の2つを満たす被リンクです。

DRが高いサイトからの被リンク

1つ目、DRが高いサイトからの被リンク。

先ほども少しお伝えしましたが、DRの高い被リンクはないよりはあった方が良いです。

DRはahrefsなどのSEO分析ツールで簡単に見られるサイトの強さを示す指標ですね。

DRが高いサイトは、被リンクも多く獲得しており、信頼できるサイトだと考えられます。

それでも「あった方が良い」程度なのはなぜか。

DRが高いサイトからの被リンクは確かに強力なのですが、エンティティという観点においては、専門性が評価される被リンクとは限らないからです。

エンティティとは、「概念や実在の人物、組織、場所」のような、「現実世界の物事」のことです。ただのキーワードのような文字列とは別に、区別して意味を捉えられます。

エンティティが確立されていれば、Googleの検索結果の上部、または右側に表示されるナレッジパネルに情報が表示されます。

例えば、「東芝」と検索すれば、図のような説明が出てきますよね。

Googleにエンティティを識別してもらうためには「会社概要や著者ページなど、エンティティを説明するページを作成する」、または「サイテーションを増やす」などの対応が必要です。

中でも、専門性をPRするのは大切であり、エンティティを検索エンジンに認識させる上では、専門性のあるリンクから被リンクをもらうことも有効となってきます。

なので、今回お伝えする手法ばかりをやると「DRは高いけど、その割には記事の順位が上がらない」といったサイトが完成してしまうので、注意が必要です。

専門領域が近く、ユーザーにクリックされる被リンク

2つ目は、「専門領域が近く、ユーザーにクリックされる被リンク」です。

先ほども少し触れたように、専門領域が近い被リンクはE-E-A-Tの観点でも有効です。中でも、専門領域で最も効果的なのは、大学からの被リンクですね。

大学から被リンクを得たいのであれば、大学から引用されるくらい有益な研究レポートを世に示していく必要があります。または、共同研究を行うなど。

あとは、ユーザーからクリックされる被リンクという観点からいうと、政府や地方自治体のサイトへ「ただ申請すれば良い」と考えるのは危険です。

というのも、例えば、食に関する企画・イベントを開催している企業・自治体向けページなどであれば、自社でイベント企画が必要になります。

企業として、専門分野でもなく、全くやる気がない事業に被リンク目的だけで申し込むのは違うと思っています。

実態が大切だということです。企業としての活動実態がない、被リンク目的だけでこの手法を取ることは絶対にやめましょう。

また、被リンクには、「シード」という概念もあります。シードとは、その業界で権威のあるサイトを指し、具体的には政府系サイトや大学、Wikipediaなどです。

そもそも「シードドメイン」という概念は、検索エンジンがWEB上でクロール作業を開始する際、最初に参照するドメインを指します。

これらのドメインは、一般的に信頼性が高く、情報が豊富です。

試しにWikipediaで「SEO(検索エンジン最適化)」と検索すると、見切れないくらいの情報が出てきます。

このように、シードドメインは検索エンジンが新しいページやサイトを発見するための出発点として利用されます。

Wikipediaは、非常に多くの情報を持ち、広範なトピックをカバーしているので、シードドメインになっている可能性が考えられます。

このとき、「Wikipediaは誰でも情報を編集できますよね?それなのにシードドメインになるのでしょうか?」という疑問を持つ方もいるでしょう。

日本では匿名で編集できたりもしますが、基本恣意的な編集は上書きで削除されるのと、海外では実名で運用されることが多く、検索エンジンからの信頼は厚いです。

話を戻すと、シードドメインから直接被リンクをもらうか、シードに被リンクをもらっているページからの被リンクをもらうと非常にパワフルです。テーマ性も近いはずですので。

政府系の被リンクを獲得する具体的な方法

前提となる目線を揃えられたところで、政府系の被リンクを獲得するための方法について扱います。

再現性があるのは以下のような選択肢です。

- 政府運営サイトに登録する

- 商工会議所のデータベースを狙う

- 競合ドメインの被リンク分析をする

- 地方自治体の広告掲載枠を探す

意味があるのかも含め、順番に見ていきましょう。

政府が運営するサイトに登録する

まずは1つ目、「政府が運営するサイトに登録すること」についてです。

企業としての実態をつくり、申請すれば被リンクがもらえる政府運営サイトに登録するというシンプルな手法になります。

例えば、次のようなサイトですね。

若者の雇用促進や女性の活躍、地方創生など、どれも社会的な意味のある活動であり、企業の責務として、こうした政府の取り組みに参加することは有意義です。これらのサイトに登録すると、政府公式サイトから被リンクが受けられます。

厚生労働省などの行政や団体が国民に対して推進するプロジェクトへの賛同宣言をしたり、パートナー加盟したりすることで、プロジェクトの公式サイトに自社の情報とサイトURLを掲載してもらえる仕組みとなっています。

わりと簡単に被リンク獲得ができるわけです。ただし、プロジェクトのホームページにリンクを掲載してもらうには申請が必要であり、企業情報の入力が必要です。

ものによっては、後から活動報告の実態をレポートで求められる可能性もあります。この辺りも「活動実態が大事」ということにつながってきます。

中には、法人ではなく個人で申請できるプロジェクトもあります。

ご相談いただければら、御社のサイトの被リンク状況を分析し、被リンクできそうなサイトを個別にリストアップして差し上げることは可能です…。

が、よほど立ち上げ直後で信用がないドメイン以外は、ほとんどこれらの被リンクを得たからといって用意表示の状況が変わることはないはずです。

サイトのテーマ性が無関係。そして、誰にもが得られる被リンクですので、価値も低いです。

行政主体の期間限定のキャンペーン企画ならどうか

行政がやっているキャンペーンなどもたまにありますので、それなら被リンク施策に活かせないかと考える方もいるでしょう。

期間限定の行政のキャンペーンも被リンク獲得のタイミングになります。

例えば、今は終了していますが、2021・2022年に「デジタルの日」というデジタル庁の制作があり、協賛企業が募集されていました。

ただし、キャンペーンが終わると被リンクも消えてしまう点が難点です。

他にも、官公庁や一般社団法人からの被リンクを得られるところがあります。私も社内的には分析の結果、データは保持しています。このようなリストを販売している業者もいます。

ですが、そういったものに高い費用を払う価値はほとんどないと私は思います。

あくまで、事業との親和性を考慮しつつ実態を示す必要があるので、その点を意識してみてください。

商工会議所のデータベースを狙う

2つ目に挙げた「商工会議所のデータベースを狙う」というのも切り口として扱ってみます。

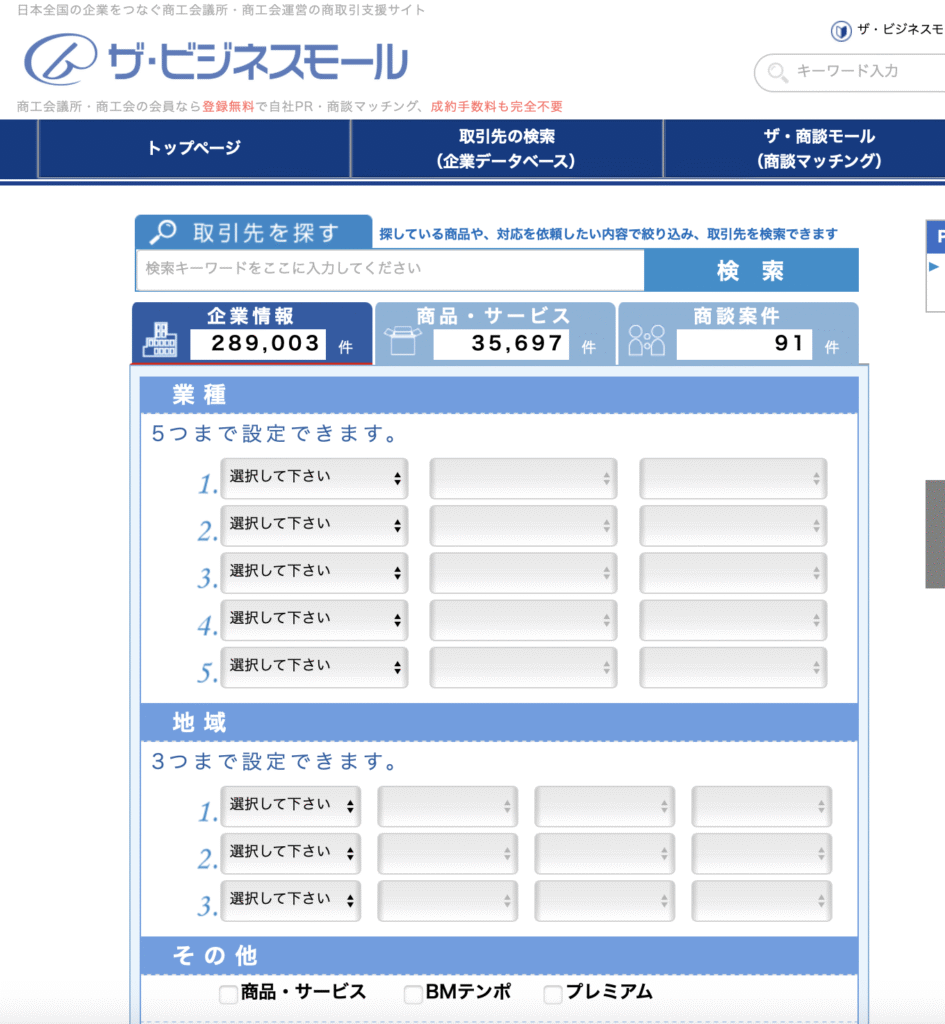

商工会議所が運営するサイトに、「ザ・ビジネスモール」というものがあります。

トップレベルドメインこそ”ne.jp”ですが、公共色の強いサイトとして評価されているだろうことが伺えます。

商工会議所のザ・ビジネスモール内には、「簡易ホームページ機能」があります。

ザ・ビジネスモールのドメイン内に、自社の簡易ホームページを作れ、この簡易ホームページの中から、自サイトへ被リンクを送ることが可能です。

ただし「ザ・ビジネスモール」の利用には、各地域の商工会議所に入会する必要があり、入会費や年会費がかかります。

アネマのオフィスがある岐阜県の「岐阜商工会議所」であれば、入会費は1口3,000円で、4口からの納入が必要です。

地域によって金額は違うので、事前に調べてみてください。

ちなみに、ザ・ビジネスモールからの被リンクは”nofollow”ではなく”dofollow”で獲得できます。

nofollowとdofollowの違いは、nofollowはリンク元の評価を渡さない被リンクである一方で、dofollowはリンク元の評価を渡す被リンクです。

dofollowでないと全く意味がないわけではありませんが、nofollowだと被リンクの効果は弱いと考えられます。

競合ドメインの被リンク分析をする

次に3つ目、「競合ドメインの被リンク分析をする」

この方法はこれまでと違い、どこかに登録したり、申請したりするわけではありません。

シンプルに競合ドメインを専用のSEOツールであるahrefsなどを使って、分析します。

しかし、全ての競合ドメインが分析対象になるわけではないです。

どのようなドメインが対象になるかですが、調べてみる価値があるのは、「Googleで上位結果を見て、大手企業や強そうなドメインじゃないのに、上位表示されているサイト」です。

時々、検索結果の中に特にブランドもなく「なんでこの企業が挟まれてるんだ?」と思うサイトが上位にあることがあります。

こういうものが分析対象です。実際に分析してみると、被リンク情報から提携先の情報やリンク元のサイトがわかるので、参考になります。

地方自治体の広告掲載枠を探す

4つ目、「地方自治体の広告掲載枠を探す」についてです。

地方自治体が運営しているサイトにて、広告掲載枠を募集していることがあります。

例えば、Googleで、[大垣市 ホームページバナー広告]と検索すると、広告募集ページが出てきます。

![Googleで[大垣市 ホームページバナー広告]と検索した画面](https://anema.co.jp/wp-content/uploads/compressed_image-17-1024x663.jpg)

このように、年間数万円を支払うことで自治体サイトの広告枠に出稿することができ、よく調べると中にはdofollowのものもあります。

私自身も、法人を設立した最初の1年は、自治体に協賛していたりもしました。ですが、その後は行っていません。辞めてもSEOの順位などに影響はなかったです。

政府系の被リンク獲得の注意点

政府系のドメインからの被リンク獲得で注意すべき点ですが、何度もお伝えしているように、SEOの被リンクだけを目的にするのはNGだと考えます。

あくまでも政府や地方自治体のサイトに掲載されるわけなので、実態が大事です。

実態があれば、意味がありますが、なければ掲載される意味はないと思います。

また、今回紹介する被リンク施策は、E-E-A-Tの観点でないよりはあった方が信頼性がありますが、Googleから認識されるジャンルごとの専門性、いわゆるエンティティの構築にはあまり貢献しないという点は把握しておきましょう。

ahrefsなどのツールで分析できるDRは上がるのですが、エンティティがないと結局競合の多いジャンルでは勝てません。特に2024〜25年になってから、「DRよりもエンティティ重視だなぁ」と現場で感じる機会も増えてきました。

あとは、ペイドリンクは規約違反に当たるので注意が必要ということですね。ペイドリンクとは、金銭を対価として設置されるリンクです。要は、「被リンクの購入」です。

被リンクは良い条件のものが多ければ多いほどドメインは強くなりますが、ペイドリンクは金銭での取引関係で増えている手前、SEO的には良くありません。

E-E-A-Tの観点で考えると、信頼性が増すなどといった中身が伴っていないので当たり前ですね。

Googleをはじめとした検索エンジン各社は、これらに対して厳しく取り締まっており、最悪ペイドリンクが発覚した場合は、インデックスから削除されたり、順位が下げられたりします。

実態の話もそうですが、被リンク対策はきちんと倫理観をもっておこないましょう。

本当に追求すべきは、王道の被リンク獲得

それでは、今回の内容のまとめになります。

先日、アネマのクライアントの医療機関サイトのために、競合の被リンク分析をしていたら、非常に自然な素晴らしい被リンクを持っているサイトがありました。

具体例としては、

- 病院が実店舗なので、地域の病院ナビのようなサイトに載る

- エリア別の病院まとめ記事に載る

- そういうのを真似した他のサイトもまとめ記事に載せる

- 監修者として院長が医師監修記事を出しているから、権威あるメディアからの被リンクが自社サイトにつく

といった感じです。

良いコンテンツを作り、SNSで拡散してバズれるならそれが一番素晴らしいとも思います。

今は特に、LLMの回答を記事に直接埋め込んでいるサイトも増えてきているので、「SEOに強く魅力的なコンテンツを持っているサイト」→「AI検索で引用される」→「回答が埋め込まれ被リンク獲得になる」→…といった循環が回るケースが増えてきています。

とはいえ、そこまで現状手が回っていない会社の場合は、表面的な施策をするのではなく、プレスリリースを活用して業界のカオスマップをつくったり、監修者として他社のメディアに出て、WEB上の露出を増やし、自らのエンティティを高めていく施策が良いです。

» 参考:プレスリリースはSEOで効果はあるのか

実店舗をつくってブランドを作るなど、そういった活動が大事ですね。

今回は、政府系の被リンクも切り口として紹介しましたが、私が本当に伝えたいのはやはり王道の施策です。

SEOで「被リンクの重要性は低くなっている」みたいな話も聞きますが、現実的にはドメインの影響が非常に大きいと感じています。

強いドメインあってようやくスタートラインに立てて、そのスタートラインでようやくコンテンツの質を見てもらえるのが現実かと思います。

GoogleはNavBoostのようなユーザー行動も検索順位に反映していますが、まだ実際には被リンクの影響が強い印象ですね。

被リンク獲得のためには、テクニックで操作できるのは少ない範囲なので、実態やブランドを作って、本質的にやっていくのが吉です。

アネマでは、メディア運用、プレスなどの広報と連携したマーケ支援を得意としています。

会社ごとの課題を分析し、各スタート地点ごとからやるべきSEOのゴールも明確にさせていただきますので、方針にお悩みのご担当者様はぜひご相談ください。

それでは、今回もありがとうございました。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する