【llms.txtは不要】LLMOのよくある誤解について

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

最近、SEO施策の中で「LLMO」という言葉を耳にするようになってきたと思います。ですが、具体的な対応策については把握できているでしょうか?

「llms.txtを入れればいいんでしょ?」

「SEOと同じでしょ」

「ライティングのテクニックでLLMOできる」

そのように考えている方もいらっしゃると思います。

今回は、日本で最初期からLLMOに関して動画を挙げている私が、小手先のテクニックではなく、AI検索が進化し続けるこれからの時代に本当に重要となる本質的な対応策について、解説していきます。

このページを読んでいただければ、LLMOへの対応策でテクニックに逃げず、自社のブランド作りに正面から向き合っていただけるようになり、結果として長期的に売り上げにつながるメディア発信ができるようになると考えています。

なお、本記事は動画版でも公開していますので、テキスト・音声お好きな方でご活用ください。

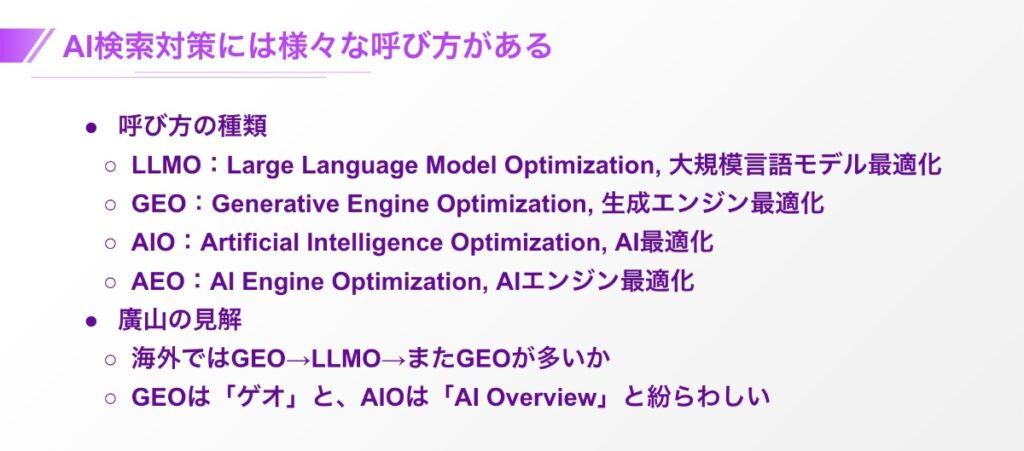

LLMO、GEO、AIO、AEO…何と呼ぶのが正解なのか

まず、そもそもの話からいきましょう。

日本では“LLMO”として広まってしまったAI検索対策ですが、実はいろいろな呼ばれ方があります。

Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)、これがLLMOですね。定義について詳しくは「LLMOとは」で扱いました。

他にも、Generative Engine Optimization(生成エンジン最適化)でGEO、Artificial Intelligence Optimization(人工知能最適化)でAIO、さらにはAIEO(AI Engine Optimization、AIエンジン最適化)などという言葉も目にします。

LLMOがよりLLM、つまり大規模言語モデルの事前学習を意識した言葉であるのに対し、GEOはAIによる回答生成そのものへの最適化を意識した言葉、といったニュアンスの違いはありますが、結局のところ、これらはほぼ同じものを指して使われているのが実情です。LLMの最新モデルたちがWEB検索ありきになってきている現状と踏まえると、より適切なのは”GEO“と言えます。

ちなみに、うちはBtoBで実績あるSEO会社の中では最初期にこのトピックの動画を出したので、当初どのようにAI検索対策を表現するかに悩んでいました。

ただ、GEOだと日本ではレンタルビデオの「ゲオ」と被ってしまうというのがありました。AIOについては、Googleの”AI Overview“と名称が似ていて紛らわしいかな、と個人的には考えております。

そのような状況で、有名SEOツールであるahrefs海外版のWEBサイトでGEO表記からLLMO表記に切り替えて使い始めたのを見て、これに追従する形でLLMOという言葉を使い始めたという経緯があります。

結果として、今では日本のSEO会社の多くでLLMOで通じるようになってきました。しかし、海外は今GEOの方を使うケースも増えてきています。

そこで、現在は”GEO”表記で使わせていただいています。YouTube版の方では”LLMO”呼びで話していますが、後から公開したこちらの記事版ではGEOと呼ばせていただきます。

ややこしくて申し訳ないです。

「LLMOはllms.txtを入れればOK」という話について

さて、ここからが本題です。GEOに関してよくある誤解を一つずつ見ていきましょう。

一つ目は、llms.txtを入れればOK?というものです。

「llms.txtをサイトに入れればLLMに読み込まれやすくなる」という話ですね。llms.txtは今日本で広く普及している施策になりましたが、結論から言うと、現時点では「意味がない」と考えています。

これには2つの観点があります。

そもそもLLM、大規模言語モデルというのは、主に「事前学習」と「RAG(検索拡張)」という仕組みで動いています。

事前学習では、インターネット上の膨大な情報を収集し、スクリーニングしてモデルの知識とします。この時、「カットオフ」と呼ばれる学習の〆切があるので、モデル開発後の新しい出来事は基本的に把握できません。

そこで登場するのがRAGです。これは、Bingなどの検索エンジンから最新情報を引っ張ってきて、事前学習データにはない情報も回答に反映させる技術です。

重要なのは、これらの事前学習やRAGのプロセスにおいて、「llms.txtを標準的に参照します」と正式に発表している主要なLLMは、まだないということです。

ですので、llms.txtを設置しても、今のところLLMの引用に直接的な影響を与える可能性は極めて低いと言えます。

ただし、もし将来、OpenAIが「llms.txtを採用します!」と発表すれば、その瞬間から全WEBサイト運営者が導入必須のファイルになるでしょう。

私自身も過去の動画やX(旧Twitter)で何度も「llms.txtはお守りだ」と発信してきましたが、最近になってGoogleのジョン・ミューラー氏も「私の知る限り、どのAIサービスもLLMs.TXTを使用しているとは言っていません(none of the AI services have said they’re using LLMs.TXT)」と発言しました。メタキーワードタグは、過去にスパムに悪用された経緯から、現在のGoogle検索エンジンのランキング評価には使われていません。つまり、そういう扱いのものなのです。

ちなみにアネマでは、完全にllms.txtを外しました。流行りに逆行するようですが。

あくまでn=1のサンプルではありますが、llms.txtを入れていた期間(2025年3月31日〜4月25日)のGPTからの流入が1.06%だったのに対し、外した後の期間(4月26日〜5月20日)では1.98%に増加しました。

もちろん、母数の伸びがあるのでこれだけで断定はできませんが、やはり不要なのでは、という仮説を強める結果にはなりました。

llms.txt、自社サイトでは入れずに今後も進めようと思います。

「LLMOには構造化マークアップが有効!」という話について

次に、「構造化マークアップを行えばGEOになる」という点です。

確かに、構造化マークアップはGoogleやBingといった検索エンジンがサイトの情報を理解する上で技術的に参考にできるものです。これは通常のSEO、つまりGoogle検索では非常に有効です。

しかし、LLMのモデル(GPT-4やo3など)の開発における「事前学習」の段階では、構造化マークアップが直接的に大きく影響するとは考えにくいです。

また、各LLMのRAGにおいても、まだほとんど活用できていない可能性が高いと言われています。例えば、ChatGPTでも現時点では構造化マークアップを読み取っていない、という見方が一般的です。※ChatGPTのオープンソース版であるgpt-ossでもLLMで仕様書を翻訳しながら確認しましたが、構造化マークアップの使用は認められませんでした。

ただし、誤解しないでいただきたいのは、構造化マークアップが全く無意味というわけではない、ということです。

特にGoogleのAI Overviewなどを意識した場合、Googleがサイト運営者情報や著者情報、つまり「エンティティ(企業や人物)」を正確に理解できるようにするためには、構造化マークアップは有効です。SEOの観点からも、自社が何者であるかを検索エンジンに正しく伝えることは重要です。

「LLMOは何か一つのプラットフォーム対策」というのは間違い

3つ目の誤解は、「GEOは何かしら一つの具体的な対策を指す言葉だ」と思い込んでしまうことです。

GEOというのは、非常に広い概念であり、具体的にどのプラットフォームの、どのAIに対する最適化を指しているのか、という明確な定義が一律にあるわけではありません。

例えばSEOの場合、実質的に検索エンジンのシェアはGoogle一強でしたから、皆さんが”SEO”と言えば、それはほぼ「GoogleのSEO」を意味していました。

これに対して、GEOの対象となるプラットフォームは多岐にわたります。Googleの検索結果ページ(SERPs)に出てくる”AI Overview”もあれば、OpenAIのChatGPT、GoogleのGeminiなど、様々なAIが存在します。

ですから、GoogleのAI Overview対策と、個別のLLM(ChatGPTなど)への対応は、分けて考えるべきです。 例えば、AI Overviewで言及されるためには、前提としてまずGoogle検索で上位表示されている必要があります。

その上で、上位表示されているにも関わらず自社の情報がAI Overviewに出てこない場合は、記事内の構成を、実際にAI Overviewで言及されている競合サイトの切り口に寄せていく、といったテクニックも考えられます。

一方で、ChatGPTのような対話型AIへの対応はまた異なります。

以前は、SEOで上位表示されていれば、それがGEOでも成功に繋がりやすいという傾向がありました。無料版のGPT(4o)などでは今もその傾向が見られます。しかし、例えば最新のGPT-o3の検索行動を見ていると、もはや日本語の情報だけでなく、海外の一次情報源を直接参照しに行くような動きも見られます。

こうなってくると、従来のSEO対策だけでLLMの参照元に選ばれるのは非常に難しくなってくると感じています。この点において、今後は『SEO ≠ GEO』という方向に進む可能性も十分に考えられます。

現状、AIジャンル以外の多くのウェブサイトにとって、GPT経由の流入は0から2%程度という場合がほとんどでしょう。そう考えると、ほとんどの方にとっては、個別のLLMからの流入を気にするよりも、まずはGoogleのAI Overviewでどう表示されるか、という影響の方が大きいかもしれません。

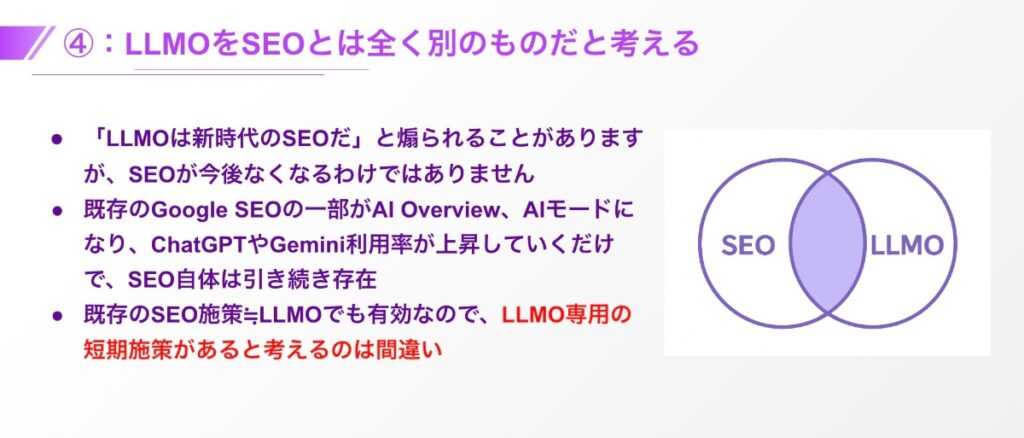

SEOとGEOが全く別のものだと考えるのはよくない

もう一つある誤解としては、「SEOとGEOは全くの別物だ」と考えてしまうことです。

ここまで「LLMO、GEO」と新しい言葉で話してきましたが、実はSEOとGEOは、ベン図で描くとほとんどの部分が重なり合っていると考えています。

GEOはSEOを置き換える新時代のものではなく、SEOと共存するもの、あるいはSEOという大きな枠組みの一部と捉えるのが自然でしょう。

ただし、この点については、具体的なケースで考えると少し違う視点も見えてきます。

例えば、観光業界を考えてみましょう。

日本では楽天トラベルさんやじゃらんのような大手プラットフォームが非常に強いですよね。このような状況で、自社サイトのSEOを必死に頑張って単体で上位表示を目指すよりも、LLMが回答を生成する際に引用元となりやすい楽天トラベルやじゃらんに自社の情報を掲載し、そこでいかに魅力的に見せるか、あるいは外国人観光客の集客を意識して競合と差別化できる独自の情報を盛り込めるか、といった考え方が重要になってきます。

例えば、「外国人に特におすすめの宿泊施設は?」とChatGPTに尋ねられた際に、自社が言及されるようにするためには、どういった情報発信が必要か、ということです。

こう考えると、GEOにおいては、他社の有力なメディアはもはや競合ではなく、むしろ積極的に活用すべきパートナーとなり得ます。そうなると、従来のSEOとは少し見方や対策が変わってくるはずです。

業合他社に嫌われる会社であるよりも、好かれる会社の方が得する時代です。

ブラックなGEO手法と社会的信用について

GEOという新しい領域が出てくると、残念ながら、それを悪用しようとする動きも出てきます。いわゆる「ブラックなGEO」です。

例えば、

- LLMを騙す目的で、自社に有利な情報ばかりを掲載したランキングサイトなどのサテライトサイトを量産する

- 競合他社のネガティブな情報を意図的に記載する

- 隠しテキスト(ユーザーには見えないがAIには読み取らせようとするテキスト)を大量に埋め込む

- 裏でお金を払って、様々なサイトに自社ブランドへの言及を不自然に購入する

これらの行為は、LLMのモデル開発における情報源を汚染することに繋がります。

倫理的に問題があるのはもちろんのこと、もしこうした手法が発覚すれば、社会的な信頼を失墜させたりするリスクがあります。結果として、長期的な視点で見れば、深刻なマイナスブランディングになってしまうでしょう。

本当に意味のあるGEOは「エンティティ・ブランディング」

では、本当に意味のあるGEOとは何なのでしょうか? 私たちが提唱したいのは、「エンティティ・ブランディング」という考え方です。

これは私が勝手につけた造語なので、正式なマーケティング用語ではありません。SEOの神々に「新しい言葉を勝手につくるな」と怒られそうな気もします。

しかし、意識としては、「エンティティ」、つまりあなたやあなたの会社、製品やサービスといった「実体」をWEB上でブランディングしていくという考え方が、これからのAI時代において極めて重要だと考えています。

GEOの本質は、小手先のテクニックではなく、いかにしてAIに「このトピックについて語るなら、このエンティティに言及すべきだ」と認識させるかにあります。

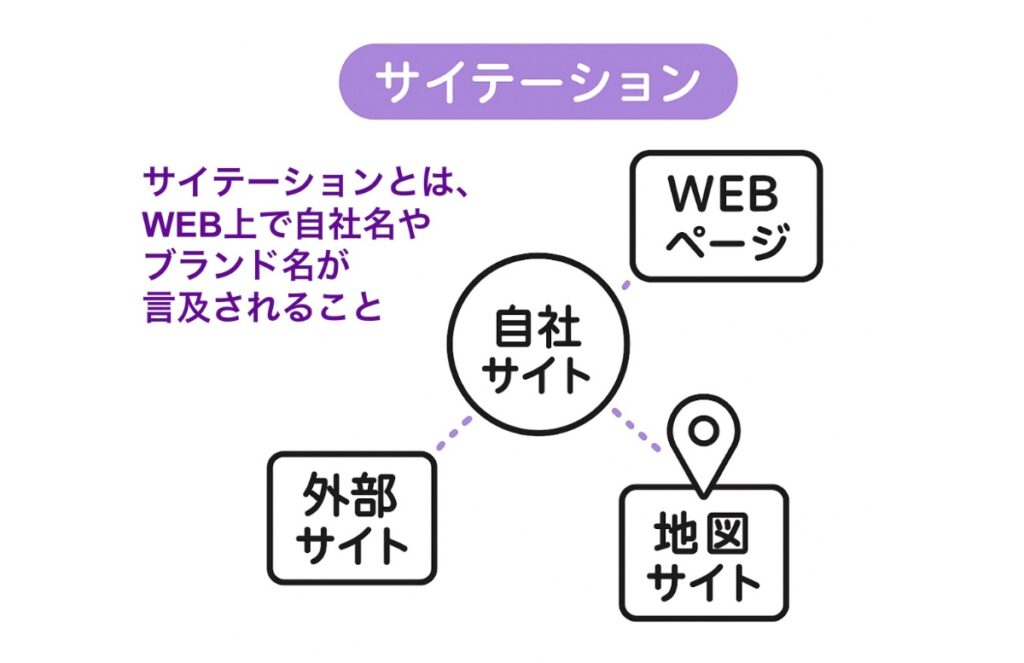

そのために重要なのが「サイテーション」、つまり言及されることです。これは、被リンクももちろんサイテーションの一つの形ですが、被リンクの数だけでなく、どのような文脈で、誰から、どのように言及されているか、その質が問われます。

具体的に「エンティティ・ブランディング」として取り組むべきことは多岐にわたります。

例を挙げると、

- 自社や他社のメディアからの、質の高いサイテーションを増やす

- 自社のオウンドメディアだけでなく、ニュース記事やレビューサイト(アーンドメディア)、広告出稿(ペイドメディア)など、あらゆるチャネルを使って、自社のブランドを発信する

- もし可能であれば、Wikipediaに掲載される。Wikipediaの情報はGoogleがもつエンティティのデータベース=ナレッジグラフにもよく使われるため、エンティティ認識の観点で強力です

- 業界内での最先端の実績や事例を作り、それをプレスリリースで積極的に発信する

- ウェビナーやカンファレンスを主催したり、登壇したりして、専門家としての権威性を高める

- 企業名やブランド名の表記を統一する。例えば、弊社であれば英語大文字で「ANEMA」なのか、先頭のみ大文字の「Anema」なのか、カタカナで「アネマ」なのか、「株式会社アネマ」なのか。コーポレートサイトからSNS、YouTube、プレスリリース、配布資料に至るまで、表記を統一することでエンティティ評価の分散リスクを避け、指名検索でも有利になります

- 例えばイベントの感想をSNSで投稿してもらったり、製品やサービスのレビューを書いてもらったりするようなUGCの設計も、サイテーションを増やす上で有効です。

私たちアネマで、GEOがうまく行った事例(GPTやGeminiであるブランドが業界内でも最もおすすめのサービスとして出てくるといった成功例)でお話しすると、実は「GEOへの対応策」として何か特別なテクニカルなことを集中的に行ってきたわけではありません。

llms.txtも入れていませんし、構造化マークアップもやり残しているサイトです。 それでも、LLMから私たちの事業領域において上位で言及されることがあるのは、

- 業界内で最先端と言える実績や事例を地道に作ってきたこと

- それらの実態をプレスリリースなどを通じてきちんと社会に発信してきたこと

- SEOにおいても、業界内の主要なキーワードで高い評価を得ていること

- ウェビナーやカンファレンスなどを通じて、積極的に情報発信と交流を行ってきたこと

他の会社様の事例でも、

- ビジネスプロフィールの内容を見直し、自社紹介文にエンティティ・ブランディング(どんな文脈でサービスを紹介するか、ブランド名を入れるか)の観点を取り入れる。

- ビジネスプロフィールを含め、各SNSのプロフィールから自社の他の媒体(WEBサイト、ブログ、YouTubeチャンネルなど)へ適切に誘導できるようにリンクを整理・調整する。

といった地道な改善から行ったりします。

これらが結果として「エンティティ・ブランディング」に繋がり、LLMにも評価されているのだと考えています。つまり、”GEO”として何か特別なことをしたというよりも、自社の事業ブランドを正しく、そして力強く構築してきたからこそ、AIにも認識されている、ということです。

いくらChatGPTがBingを参照する、BingはGoogleよりも小規模サイトが上位表示されやすいとしても、情報の信頼性や権威性が求められる分野では、結果的にGoogle検索で評価されているような質の高い情報源が引用されやすい傾向があります。

だからこそ、小手先のテクニックで他社メディアを裏で買収して自社情報を載せるよりも、誰が見ても「このメディアの情報なら間違いない」「この会社は信頼できる」と思われるような本質的なブランドを築くことが何よりも大切です。アネマとしては、そうした本質的な取り組みに注力していきたいと考えています。

ですから、私たちは「GEコンサル」というプラットフォームハックに注力するよりも、当たり前にGEOの探求をするのは会社として前提とした上で、「コーポレートブランディング支援」という形で企業の皆様をご支援していきたいです。

事業実態がしっかりとあり、その価値を正しく世の中に伝えていきたいと考えている企業様は、ぜひ私たちにご相談ください。SEO、プレスリリース、YouTubeといったマルチメディアを駆使しながら、エンティティ・ブランディングを前提としたコーポレートブランディングを一緒につくりましょう。

AIにとっても、人間にとっても、「名前を呼べる」ということは信頼の起点です。あなたの会社、あなたのブランド、あなたの製品を、AIや人々が「語るに足る存在」へと昇華させることが、LLMにおける可視性を決める鍵となるのです。

例えば、「指名検索を増やしたい」と考えたときに、本当にその手段はSEOだけで良いのでしょうか? もしかしたら、YouTubeでの情報発信やInstagramでの共感醸成の方が効果的な場合もあるかもしれません。

私たちは、そういった粒度からお客様と一緒にディスカッションしていきたいと考えています。 また、BtoBで業界大手のポジションにいらっしゃるなら、その権威性をさらに高めるためのカンファレンス開催をご提案するかもしれませんし、逆に市場に新規参入される企業様であれば、何を独自の武器として打ち出していくべきか、といった戦略的な部分から深く関わらせていただきたいですね。

エンティティ・ブランディングを実践するには、「どの自社ブランド名が、どういう文脈で、どのように言及されると最も効果的なのか」を明確に定義することがスタート地点になります。

例えば、私たちアネマであれば、「GEOというトピックにおいて、SEO会社の初期から積極的に情報発信し、実績を上げているおすすめの会社」として言及されたい、と考えます。では、そうなるために具体的に何をすべきか?という戦略を立てて実行していくわけです。

SEO記事を出すだけでなく、動画でも一緒に解説した方が説得力を持っていただけるお思います。

ブランドが広く認知されると、指名検索の数が増えるだけでなく、指名検索には至らなくても、複数の選択肢の中から比較検討された際に選ばれる確率が高まります。また、強いブランドには明確な特徴があるので、競合他社との差別化にも繋がります。

GEOは海外の調査で「指名検索数とLLMからの言及数には相関関係がある」というデータも示されているので、今後指名検索があったり、検索結果ページ(SERPs)でのクリック率が高まるようなブランド構築が本質だと考えます。

だからこそ、GEOという抽象的な枠組み全体をこれまでGoogleで上表示を目指していたように対策しようとするのではなく、まずは自社というエンティティが、出るべき文脈できちんと言及される確率を高めること。ここに注力すべきだと思っています。

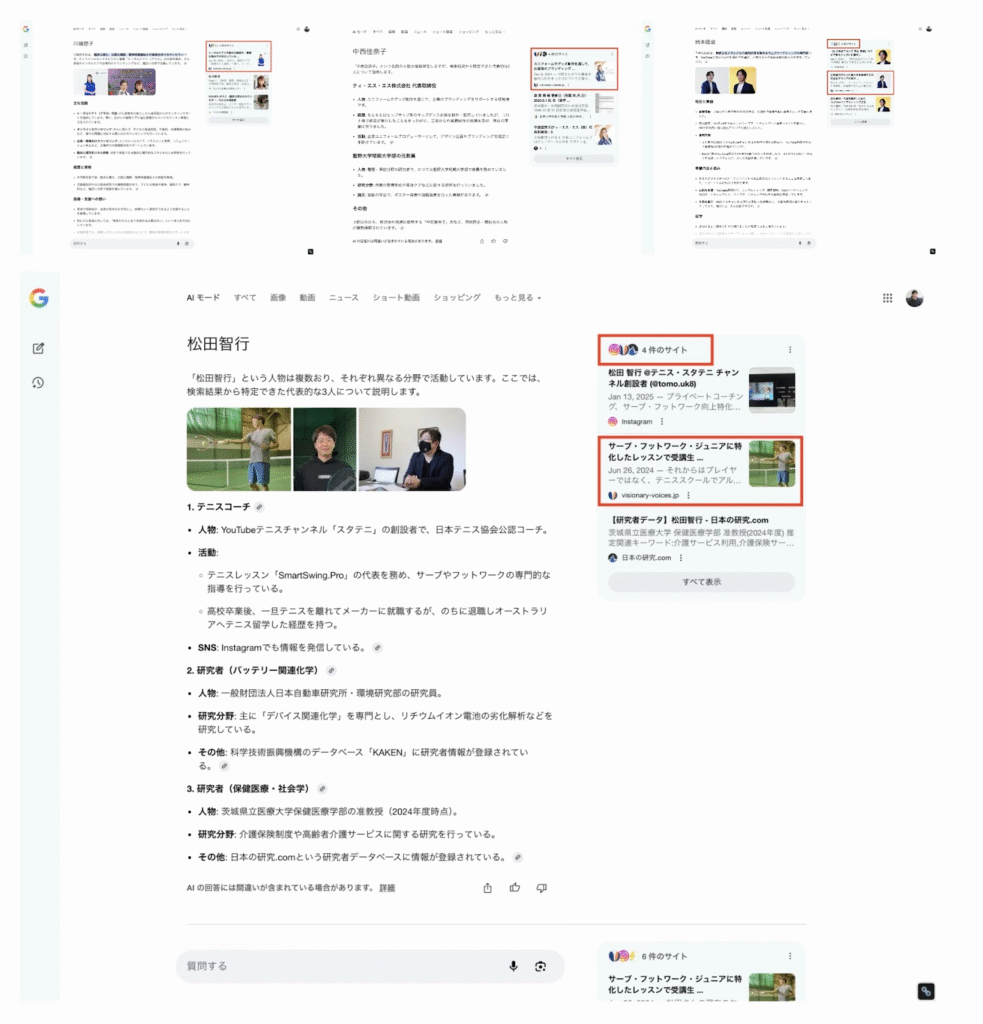

実際に、私たちがご提案できるソリューションの一つとしては、エンティティのブランディングをインタビューメディア掲載によって実現できる”VisionaryVoices“というメディアへのインタビュー記事掲載です。実際に日本語版のAI モードにも高確率で引用されており、自社運営のメディアながら、自信を持っておすすめできます。

今後のGEO

今後のGEOの動向についても少し触れておきましょう。 先ほども少しお話ししましたが、現在の「SEO ≒ (ニアリーイコール)GEO」という状況から、将来的には「SEO ≠(ノットイコール) GEO」へと進んでいく可能性は十分にあります。

例えば、特定の分野で国際的に認められた権威者でないと、そもそもAIの参照元として選ばれなくなる、といった高度なレベルでのフィルタリングが進むかもしれません。

実際に、SEOの難しいことをGPTの最新モデルのo3に質問すると、日本語圏のサイトではなく、最初からGoogleのジョンミュラーの発言を探し始めたりします。

そうなると、一部の専門家を除いて、誰もがGEOを簡単に対策できるとは言えなくなるでしょう。引用元の情報に国境がなくなり、世界中の情報が比較されるようになれば、その流れはさらに加速するかもしれません。

また、現状でもGoogleのAI Overviewでは、参照元サイトへのリンクが表示されないケースもたまにあります。こうなると、AIに情報を使われるだけで、自社サイトへのトラフィックには繋がらないという、サイト運営者にとっては嬉しくない状況も起こっています。

このような変化の激しい時代において、アネマが目指すのは、小手先のテクニックに終始するGEOではありません。

私自身、元々は上場企業のコーポレートブランド部署で、SEOやオウンドメディアを活用した自社ブランディングに携わってきました。メディアミックスを駆使した戦略的なブランド構築を得意としています。

だからこそ、このAI時代において本当にやるべきは、短期的なSEOの順位変動に一喜一憂することではなく、長期的な視点での強固な自社ブランドの構築だと強く感じています。最近はずっと、このブランドづくりについてずっと考えていました。

エンティティ・ブランディングを中心に、本気で自社ブランドづくりに取り組みたいと考えていらっしゃる企業様は、ぜひ私たちにご相談ください。広報のプロフェッショナルや企業YouTube運用のプロフェッショナルも必要に応じてチームに加えながら、御社のWEB上におけるブランドを一緒に築き上げていきます。

私は、日本のSEO会社の中でも、かなり初期の段階からGEO(日本だけ今でもLLMO呼びで広がっている)というテーマに取り組んできました。そして今、その経験を通じてたどり着いたのは、プラットフォームハックではなく、コーポレートブランドづくりこそがGEOに対応する最もベストな策である、という結論です。

正確には、コーポレートブランディングの中には、社外向けの「アウターブランディング」、採用活動における「採用ブランディング」、社内向けの「インナーブランディング」など様々な領域がありますが、私たちが主にご支援するのは、アウターブランディングの中でも特にWEBサイトやSNSを中心としたデジタル領域におけるブランド支援になります。

ぜひお問い合わせよりあなたの会社のブランドづくりのご相談をお寄せください。SEOという狭い範囲だけでなく、顧客の脳内におけるSEO、つまり「この分野ならあの会社だよね」と真っ先に想起してもらえるようなポジションを確立し、結果としてCVR(コンバージョン率)や顧客からの選択確率を大きく変えるお手伝いができると信じています。

ある程度規模感あり、社内に毎週動きがある会社さんであれば、毎週定例をしながら最新情報をキャッチアップして、広報や動画に反映していくようなマーケもやりましょう。

今回はここまでとします。ありがとうございました。

» アネマにSEO/GEOについてお問い合わせ