Googleのインデックス登録基準が上がった?AI記事は厳しいのか

あなたがAIで作ったSEO記事、読者は本当に読みたいと思うものになっていますか?

先日、添付のようなXの投稿をしたところ、国内のトップSEOプレイヤーたちにライクをいただきました。

AIのど正論記事、お腹いっぱいになってきました。「正論はわかったんだけど、現実の人はどうなの?」「みんなどうしてるの?」それを教えてほしいです。正論は要点だけでいいくらいです。経験談をください。

SEOを本業に生活されている方々も同意見を持っていると思うので、今回はこの投稿について深掘ってお話ししていきたいと思います。

背景としては、先日社内でメンバーが記事の原稿チェックを私に上げてくれました。それを確認していたのですが、あまりにも事例がなくてLLMで綺麗に情報を網羅的にまとめただけだったので、正直読む気が失せました…。

一つ補足すると、この後工程でコメントをもらうステップがあるので、一次情報はここで入るのですが、それでもコメントが少なかったりしたらリスクなので指摘したという感じです。

私としてはコメント修正段階の前でもOK出せず再提出としたのですが、なぜそう思ったか。ここをお話ししていきたいと思います。

「ど正論」はいいから、「経験談」がほしい

そのメンバーに送った文章をそのまま公開します。

正しいこと書いてあるのはわかるのですが、現実味がなさすぎて、個人的にはこの文量を読むのはかなりしんどかったです。。

経験談やリアルな声、そっちを少しでも回収できないでしょうか。

というメッセージです。

今、「正しいこと」はGoogleで検索すればいくらでもわかると思います。ChatGPTなどのLLMに質問しても出てくると思います。

ではなぜ、わざわざあなたの記事を読まないといけないのか。そして、ただ読むだけじゃなくて、コンバージョンというアクションまで起こさないといけないので。

読む理由としては、「今見ないと、次もうその記事には会えないから」

そう思ってもらえるコンテンツでないと、もはや「情報の海」となっている現代において、おしまいではないかと思うんですよね。

別の観点では、ジャンルもあると思うんです。

うちは上場企業からスタートアップまでで、IT、製造業、医療機関、学習塾、修理業者、不動産、キャリア支援、転職と多くのジャンルを見させていただいています。

医療系やITの記事であれば、「事実」を知りたいので、あまり個人の体験談などは関係ないです。

ただ、そのジャンルは「キャリア支援」でした。そのため、機械的な正論を言われても、全然参考にならないわけです。

「ルール的にはそうでも、みんな実際はどうしているの?」そのリアルが知りたかったのです。

私たちアネマでは、生成AIと人力でベース原稿を作り、その後クライアント様に一次情報・現場情報をヒアリングします。

なので、原稿のたたきまでの段階では、正確には事実ベースになるのは問題ないのですが、とはいえクライアントのご担当者様も人によってはあんまりコメントないこともあるので、社内としても自分たちで知恵袋を見るなり、Xの投稿を見るなりして、「リアルの声」を収集する努力は必要だと思うんですよね。

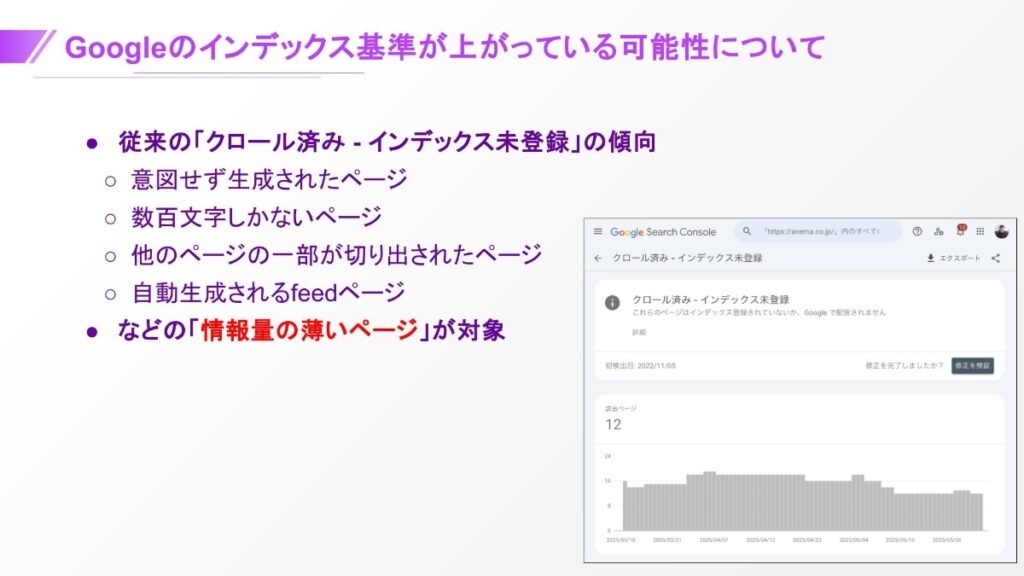

Googleのインデックス基準が上がっている可能性について

もう一つ、今回皆様と共有したいトピックがあります。

それは、「Googleのインデックス基準が上がっている可能性について」です。

私の方でSEOコンサルティングをしている企業様のサイトのインデックス状況を日々見ているのですが、最近自分の中で一つの仮説がありました。

それが「Googleのインデックス基準が上がっている可能性」です。

以前は「クロール済み-インデックス未登録」という、Googleのクローラーが「クロールはしたけど、インデックスする価値がない」と判断したページがあるのですが、この「せっかく作ったけど成果につながらなかったページ」というのは

- 意図せず生成されたページ

- 数百文字しかなかったページ

- 他のページの一部が切り出されて複製されてしまったページ

のような、圧倒的に情報が薄いページが主にある状態でした。

しかし、最近は8,000文字とかある記事でも、一部(割合としては少ないのですが)「クロール済み-インデックス未登録」になっていることが見られました。

これがなぜかと考えてみると、数年前よりもGoogleがインデックスの基準値を高めているのではないかという、個人的な推測になります。

生成AIの登場でコンテンツ制作のハードルが下がり、爆発的にWEB上のコンテンツが増えました。しかし、Googleのリソースはそれに対しては爆発的に増えるということはないですよね。

なので、インデックスの基準が高まるのかなと。

ただ、私の推測であり勘違いの可能性もあるので特にこの件についてSNSで言及したりはしていなかったのですが、先日同業のSEOコンサルタント宮田さんもこの件について「5月下旬以降でGoogleインデックス数が一気に減っている(転じて、クロール済み未インデックスページが増加している)」と言及されており、肌感覚としては一致するのでここで紹介させていただきました。

皆さまはGoogleサーチコンソールの「クロール済み-インデックス未登録」という、インデックス状況は確認されていますか?普段確認する習慣がない方はこれを機に自社のコンテンツの品質について確認しましょう。

※念のため補足:弊社アネマで納品している記事でなっている場合は、サーチコンソールで再度インデックス申請すると解決することがほとんど全てです。

サーチコンソールを開いていただき、左のサイドバーの「ページ」を開きます。グレー色と緑色のバーがあるグラフが出るはずです。

ここで、緑が無事インデックスされているページ数、グレーが問題あるページ数です。

スクロールして、少し下部に「ページがインデックスされなかった理由」という枠があるので、その中の「クロール済み-インデックス未登録」「検出-インデックス未登録」の2つをクリックして詳しく見てみてください。

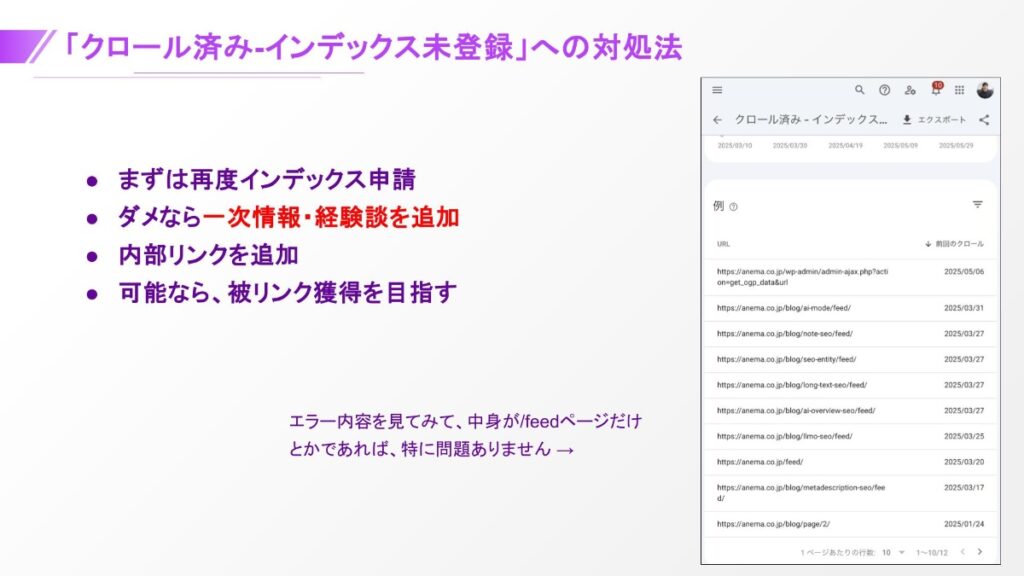

「クロール済み-インデックス未登録」になってしまったページの対処法としては、

- よりこの記事にしかない独自情報を追加

- 内部リンクがなくサイト内に孤立していることがあるので、内部リンクを追加

- 可能なら外部からの被リンクも獲得

- インデックス申請をもう一回やるだけで解決するケースもあるので、インデックス申請はする

あたりで対応しましょう。

私が見ている限り、なぜインデックス未登録なのかを考えると、たいてい世の中の情報を綺麗にまとめただけで、泥臭い一次情報は入っていない記事だなと思うことが多いです。

今後はより「経験談」の収集にフォーカスすべき

ここまで話してきたことを踏まえて、今後社内のSEO記事制作体制はどうしようか考えました。

改めて考えたのですが、結論

- AI自体の使用は効率の観点で欠かせない

- でも、「リアルな経験談」を引き出すことにもっとこだわろう

と決めました。

工数は増えます。一方で、「読む理由がある」記事にできると思います。

なので、これまで、LLMと人力でSEO記事の構成を作って、そこからクライアントの皆様に現場情報のコメントをいただいてきたのですが、選択肢として、「ミーティングして録画を撮る、そこから一次情報のある記事化」というのをより注力しようかと思いました。

これまでもこのやり方でやっている会社さんはあるのですが、少数派で、アネマでは多くはコメントをいただく形式でやっているのが多かったです。

でも、これだと、あんまりコメントしてくれない、「AIのこれで問題ないよ」というタイプの方もいて、担当者さんによってはあんまり一次情報が出ないケースもあるので、ここを改善することに今後こだわっていこうと思います。

また、Yahoo!知恵袋やXなどのSNSから、リアルな声を収集するのも、もっと注力してやっていこうと思います。AI編集者側も事業解像度が高くないと成果を出せないことに注意が必要です。

私も普段岐阜で活動していますが、東京に何かの仕事で出張した際に、アポ無しででも隙間時間に勝手にクライアントの店舗の外装を見に電車で行ったりしていますが、お客さん目線を自分で体験することで、一つでも付加価値のある情報が増えると思っています。

でないと、もう正直、AI記事なんかに価値はないと思ってしまいます。AI記事だとわかった瞬間、「それもうChatGPTに聞けば良くない」とも思っちゃいます。

編集自体はAIで全く問題ないのですが、「記事としての一番の見どころ」がどこかということですね。そこに監修・独自知見が入っていないコンテンツは価値が低いなと。

加えて、今後はより「今読まないと損」だと思ってもらえるコンテンツ、または、より「事例を知って、事業者の認知」につながって、コーポレートブランディングの達成になる活動の支援に注力していきたなと決心しました。

なので、安価なAI記事制作というのはどんどん手放していきます。今後はミーティングもしながら、音声いただきながら記事作っていきたい方だけ新規でお願いいただければなと思います。

※意識しているポイントとしては、「SEOブログで自社ブランディングするコツ5選」の記事でノウハウを公開したような、ブランディングになる記事作成です。

そっちは高いという場合は、うちではこれまでに「Gemini 2.5 Proを使ってSEO記事制作を内製化する方法」という動画を撮っていますので、そちらをご覧ください。

作業は内製化できても、その前後のSEOキーワード選定や分析で失敗して、結局無駄な努力の積み上げになるケースも多くあります。

その心配がある場合は、私たちがSEOの方針を立てますので、SEOコンサルにご相談ください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)についてお問い合わせ

…という感じで、AI記事disのような感じになってしまったのですが、実はこの問題は、生成AIがここまで普及する前からもありました。

人間のWEBライターさんに外注して、そのライターさんが専門性や経験持っていない場合に、頑張ってリサーチして書いてくれた場合に起きていたんですよね。

となると、キーとなるのはE-E-A-T。専門性、経験、権威性、信頼性。

「その内容を語るのにふさわしい人が、自身の経験、現場の状況を反映してくれているのか」、ここが本質的に超重要です。意識としては、「経験」ですね。

経験談をください。

そうじゃない、事実やルールを淡々と書いただけの記事は、今後Googleの「AIによる概要(AI Overview)」やChatGPTにどんどん置き換えられていくと思います。

特にChatGPTに至っては、最近パーソナライズがすごいので、あなたの背景を理解して、あなたにあった形で情報をまとめてくれます。

これに勝つには、「経験したからわかるリアル情報」しかないと思っています。これ以外は全て消えると思って、頑張りましょう。

「熱量」のある文章を残していきましょう。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)についてお問い合わせ

で、ここで終わってもいいのですが、今回はおまけで、もう一つ話したいことがあります。

AI記事はGoogleにバレているのか?

AI記事は、Googleにバレているのか?AI記事だと検索順位は落とされるのか?という観点です。

機械的にAIだと落とされるのか?といった見方です。

例えば、画像や動画でいうと、SynthIDという、AIを用いて生成したコンテンツの識別を支援する技術を持っています。

画像や動画でいうと、人間には認識できない方法で、AIによって生成されたメディアに「電子透かし」を入れておくといった技術です。

Geminiで生成した画像やVeoで生成した動画にはこれが入るので、Googleは技術的には認識できるんです。

ディープフェイクで芸能人のありもしないスキャンダルなどが作られてしまう時代だからこそ、電子透かし(ウォーターマーク)の技術は非常に重要です。

では、テキストはどうか。実は、SynthIDはテキストも対象になっています。

「え、ブログは文字だから自動透かしなんていれられないでしょ?」と思うのですが、実は、人間が書く文章と、文章構造を若干変更することでウォーターマークを文章に入れることもできるんです。人間が自然に書く場合と、文章の中で次に出てくる単語使いの確率がちょっと違うという感じです。

人間が読んでもあまり違和感に感じない範囲でウォーターマークは入っています。

Google AI for Developersという、技術者向けのGoogleのサイトを見ていると、このウォーターマークに関する説明があります。

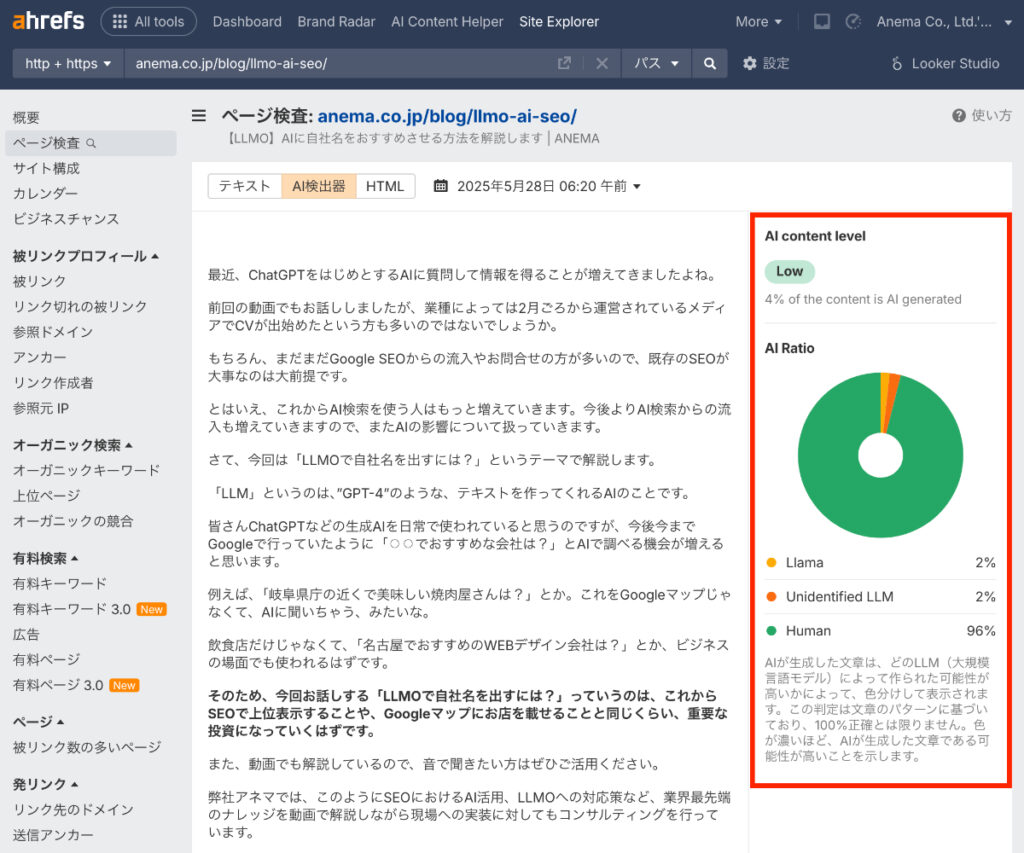

世界的なSEOツールであるAhrefsでも、最近「AI Detector(AI検出器)」という機能を公開しました。記事のURLを入れるだけで、どの部分がAI関与しているのか検出してくれるツールです。

ちなみに、AhrefsのAI検出器ですが、私がYouTubeで話した内容を文字起こししたブログでは、Human96%、諸々のAI4%で出てきました。

人力(YouTubeの台本は手書きです)なので、96%判断は嬉しいです。

逆に、LLMを使ってクライアントに納品した記事でAI検出器を試したところ、1つ目の記事は97%人間、もう一本は84%人間、3本目は93%人間だったので、LLMの原稿そのままではなく、結構人力で修正しているアネマとしては良かったです。または、Ahrefsの精度が低いのかわかりませんが。

こういうリアルな現場の数字も、出していければなと思います。

なお、AhrefsのAI検出器の判断基準はわからないですが、AIと人力で生成するにしても、「AI比率」は今後バレていくと思うんですよね。

別にGoogleがSEOの方針として検索品質評価ガイドラインで述べているように生成AI使って良いのですが、その比率、どこまで経験が入っているかというのは、文章構造でもバレてる可能性はあるので、こういう機械的な面でも経験談を入れるというのは大切にしてほしいなというお話でした。

ちなみに、GoogleのSynthIDテキストウォーターマークの検出率を下げる方法なのですが、「テキストの切り抜き、単語の変更、軽微な言い換えなどの変換に対して堅牢」だとGoogleは言っています。

逆に、「AI生成テキストを徹底的に書き換えたり、別の言語に翻訳したりすると、検出機能の信頼スコアが大幅に低下する可能性がある」と言っているので、LLMで出力した内容を普段から頭に叩き込んでおいて、それを元に自分で書いてみるというのは検出率を下げるのに非常に有効だろうなと思います。

海外のSEO担当者の中には、「西洋のLLMは全て検出可能だから、逆に中国のLLMを使う」という意見もあり、これは極論にせよ、ウォーターマークという概念は皆さま知っておいて損がないかなと思いました。

昨今AIでSEO記事を自動生成できるツールはたくさんありますが、それだけじゃ人は動かせません。

ペルソナはどんな人?何に困っている?どういうソリューションだったら解決策としてほしい?事業を作る際、誰のペインを解決するのか?を考えると思います。

社会課題解決のために起業すると思います。その事業づくりの際にあった思いで、読者さんを助ける気持ちで記事を設計しないと刺さりません。

間違っても、「SEOのために」記事を作らないこと。それが昔も今も変わらずに重要です。

LLMを使うなら、経験談、リアルを出すことにこだわって、ちゃんと「あなたの記事を読む意味」「あなたの会社の記事に時間を使う意味」を作っていきましょうというお話でした。

実際に、アネマのクライアントでも、業界のプロだけれど、すでに60代の方というケースもあるんです。このような場合、自分でブログ書くのはしんどいけど、話すことはできる、話せばすごいのがすぐわかると言ったケースもあります。

こういう場合は、SEOで上位表示できうる構成をこちらで作って、あとはミーティングで話してもらって録画して、文字起こしから原稿を作るといったこともしています。

こうやって専門性ある方々の情報発信をレバレッジ効かせて支援していくことをサポートしたいと思っているので、YouTubeで発信していてそれをSEOにも使いたい方、SEOはこれまでやっていなかったけど、ノウハウはあるのでこれから効率的に作りたい方、新規事業のためにSEO体制を構築したい経営者の方はぜひお問い合わせください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)についてお問い合わせ

AIで「効率」は変わるが、「本質」は変わらない。また次の記事または動画で、お会いしましょう。