【SEOは進化している】Googleの”AIモード”と対応策について考えました

Google検索において、AI検索機能の実装が進んでいます。

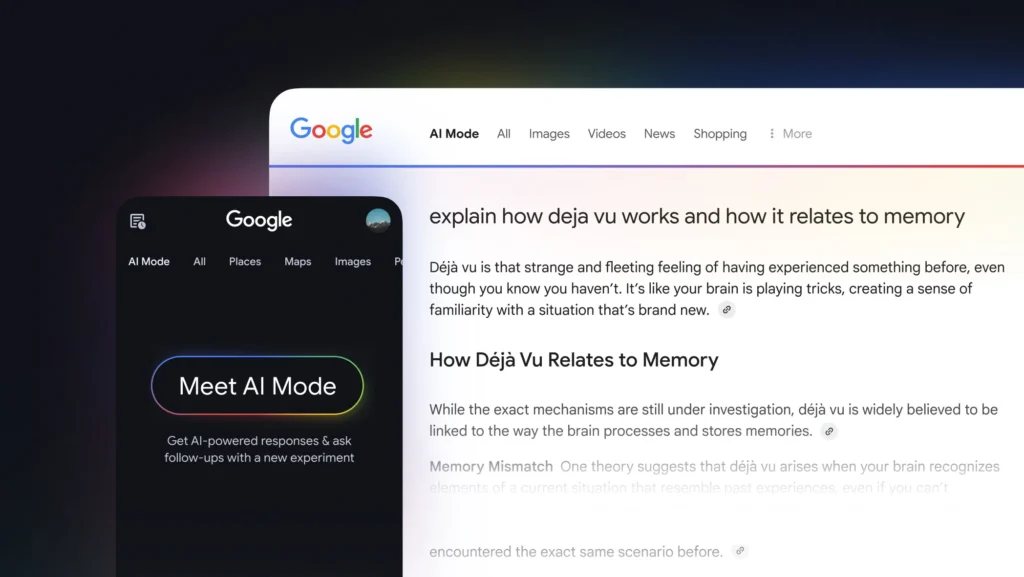

2024年に日本でも導入された「AIによる概要(AI Overviews)」に加えて、「AI モード(AI Mode)」が 2025年3月5日に発表されました。※テスト下では、”Web Guide“という形態もあります

AI モード英語版は、アメリカ、インド、イギリスに公開されたのち全世界公開となり、その後、2025年9月9日に、“日本語版”のAI モードがついに国内でも提供開始されました。

AIによる概要の時でさえ、「前年同月比で49%減というアクセスの落ち込みがあった」という海外メディアの報道もあるので、AI モードのインパクトはさらに大きいのではないかと不安な方も多いでしょう。

今回は、「SEOが終わるんじゃないか」と騒ぎになっている「AI モードとは何か」を押さえた上で、私たちがどう対応策をとっていけばいいのかを考えてみたいと思います。

» SEOの分析・戦略についてアネマに相談する

2025年2月ごろの情報で少し古いですが、動画でも解説しているので、音で聞きたい方はぜひご活用ください。近日中に日本語版AI モードに対する所感も動画にまとめます。

GoogleのAI検索機能「AIモード」とは

まずGoogleの「AIモード(正確には”AI モード”)」とは何なのか、公開されている内容を噛み砕いてご紹介します。

Googleが公開した「AI モード」とは

Googleは2025年3月に入ってから、検索に組み込まれた新機能「AI モード」をアメリカでテスト提供開始し、9月には日本でも一般公開しました。

従来の検索結果画面、いわゆるSERPsには、1ドメインにつき1つのページタイトルが表示されて、だいたい10個くらい並びますよね。

AI モードでは、そのようなリスト表示ではなく、ChatGPTのGPT searchのようにAI生成のチャットが表示されます。検索エンジンに生成AI、つまり大規模言語モデル(LLM)を統合して、今までのキーワード検索よりも柔軟に質問に答えられるようにしているということなんです。

イメージとしては「AIによる概要(AI Overview)」が画面全体に拡張されたような感じですね。

モデルとしてはGoogleの「Gemini」のカスタム版が採用されており、推論やマルチモーダル(テキストや画像、音声など複数の情報を同時に扱うこと)な検索にも対応しています。2025年9月時点ではgemini 2.5のカスタム版になっているかもしれません。

ここ数年、Google検索では「強調スニペット」が登場して、検索結果をクリックせずに必要な答えが得られる「ゼロクリック検索」が増えていました。「AIによる概要」や今回の「AI モード」は、その流れをさらに強めていく傾向となるはずです。

もともとGoogleは従来の検索結果に広告を出すことで収益を得ていたので、本音では検索画面を大きく変えたくなかったはずなのですが、PerplexityやGenspark、Felo、GPT searchなどのAI検索サービスが登場してきたことで状況が変わってきました。

アメリカのAI overviewsには広告を出せるようになっていたので、そこから生き残りの道を見つけようとしているのだろうという見方もできます。

なお、表記としては、英語版で”AI mode”です。

日本語で私は「AIモード」と表記して動画などでも解説してきましたが、日本語版が正式にリリースされた際に「AI モード」と表記されたので、「AI」と「モード」の間にスペースが入ることがわかりました。

「AI モード」の仕組み

次に、「AI モード」の仕組みはどうなっているのか。

検索キーワードを入れると、AIが関連する複数の検索(クエリ)を同時に走らせて、幅広い情報を集約(ファンアウト)して提示してくれるというものです。これをクエリ・ファンアウト(Query fan-out)と言います。

聞かれた内容に答えるだけでなく、関連トピックまで自動で調べて、ユーザーが再検索しなくても一通りの情報を得られるようになっています。

ユーザー側でうまくキーワードを組み合わせる必要がなくても、自然な質問の形で大まかな情報を得られるのが強みですね。

AI モードにおける広告の取り扱い

US版のAI Overviewsではすでに広告表示が一部のユーザーにテストされており、AI モード内の広告も2025年以降、本格的に展開される計画もあります。

「AI モード」でSEOはどう変わるのか

では、この「AI モード」が本格導入されるとSEOはどう変わるのでしょうか。

AI モードでは、「AIに引用してもらえるか」が重要になってきます。

これを「AIO(AI Optimization)」と呼ぶのか、「AEO(AI Engine Optimization)」と呼ぶのか、はたまた「LLMO(大規模言語モデルに最適化)」、「GEO(Generative Engine Optimization)」なのか、まだ名称は定まっていませんが、ここを研究する必要があります。海外ではGEO、日本人だけLLMOが流行ってしまったのが2025年9月時点での現状ですね。国内における”LLMO”呼びについては、最初期にLLMO表記で発信していた私の動画発信のせいも一部あると思われるのですが…。

AI モードによる回答が出てくると、特に知識(knowクエリ)を求めているユーザーはAIの回答だけで満足してしまい、サイトを訪問しなくなるリスクがより強くなります。

US版の初期調査では、「通常検索24%に対して、AI モード経由では4.5%しかリンク先をクリックしていない」という情報もあります。

いわゆる「ゼロクリック化」が進むわけですが、「全ての流入がゼロになる」わけではありません。AI モード経由でも一定割合(先ほどの調査だと4.5%)は外部サイトへのクリックが発生しており、AIの回答だけでは満足できないユーザーの受け皿としてWEBサイトの価値は残ります。が、まぁ非常にサイト遷移率は低いですね。その分CVRは高いでしょうが。

また、AI モードの使用率は、先行するアメリカで「検索結果の2%未満(2025年5月31日では1.35%)」という調査結果が現状でしたので、皆が恐れていたほどはインパクトはないというのが実態ともいえます。「使ってみたが定着しない」という層も少なくないようです。

ただし、今後Google検索内の導線を変更し、よりAI モードに積極的にユーザーを流そうとする構造に変わった場合は現在よりも大きな影響が出てくる可能性は考えられます。

現時点で影響を受けるのは、情報提供キーワード(Knowクエリ)に偏重した、いわゆるトップ・オブ・ファネル(TOFU, 潜在層向けマーケ)向けのコンテンツが多いサイトです。

一方で、商品を買いたい(buyクエリ)とか何かネクストアクションを考えている(doクエリ)のユーザーに関しては、AIで即解決して離脱する層はそもそも購買や問い合わせにはつながりにくいので、実はビジネス面での影響はそこまで大きくないとも考えられます。

知識・一般論はAIにまとめられやすいですが、その先の具体的な事例や解決策は実際のサイトやサービスを見ないといけない場面も多いはずです。

「インサイドセールスの研修をやりたい、どこの会社に依頼しようかな」などの具体的ニーズがあるキーワードであれば、AI モードが入り口になってもユーザーがサイトへ来てくれるはずなんです。AIの回答だけでは解決できないので。

結果的に、サイト全体のアクセスはknowクエリの影響で減るはずなのですが、コンバージョン数やリードの獲得数は意外と変わらない、ということが起こりうるわけです。

今年世界的にSEOが強かったHubspotのアクセスが激減しましたが、自社のサービス購入につながるキーワードでは落ちてなかったので、売上的な影響はなかったという話があります。

そういう感じで、そもそも売上に遠いキーワードでアクセスが減ってもあんまり関係ないと言えます。

過去には、知識系キーワードや定義系キーワードでも「ブランディングになるから」と投資を続ける経営者が多かったのですが、それなら今は動画やSNSの方が効果的かもしれません。SEOで名前を覚えてもらうより、YouTubeなどで直接見てもらう方が視聴者の記憶に残りますからね。

SEOでサイト名や著者を覚える…というのは、今はもうあんまりないですよね。

いずれにせよ、現在検索が進んでいる方向としては、これまでは「リンク先を提示する」のがGoogle検索結果の役割でしたが、「AIによる回答」がメインの提供価値になり、リンク先はあくまでプラスαの存在になりかねないといったことがあります。

そうなると、AI モード時代のWEBサイトは、自社は「解決策を持っているページを作れるのか」どうかです。

情報のキュレーション、まとめサイトの役割だけならAIができてしまうので、価値が低下します。そうすると、まとめページではなく、自社が解決のソリューションを提供できるか、ここが本質的に大事になると。

まとめサイトではなく、実際に課題の解決策となるサービスを提供している事業者が作るページが生き残る、という流れが予測できますね。

Googleは今でも実際に事業をやっている実態のあるWEBサイトが信頼性の強さから上位表示されやすい傾向にあると思います。こういう流れと「AI モード」は同じ方向性で、より事業サイトの方が恩恵を受けやすいかなと考えます。

Googleの「AI モード」にはどう対応すべきか

では具体的に、「AI モード」にどう対応していくべきか。

ポイントとしては「生成AIを使うのは良いが、メインコンテンツ(MC)である本文に独自性を持たせる」ということになります。

そのサイトにしか書いてない情報があれば、ユーザーはわざわざAI モードの検索結果からサイトまで飛んできてくれるでしょう。

独自性がユーザーも求められれば、ドメインが弱いサイトでも、関連性さえあればAIが拾ってくれる可能性があります。ドメインパワー頼みの時代よりは逆にチャンスが増えるかもしれません。

検索キーワードのボリュームが小さいとか、まだ他社が記事を作っていないという理由で諦めるのではなく、「誰かが知りたいと思いそうだ」と判断できるトピックなら積極的に発信していく。そのコンテンツをAIが発見して、唯一無二の情報として拾ってくれます。

あとは図解も有効になってくるかもしれません。AI モードでは、回答に画像や動画も出力結果に入れたとしても、あくまでメインはテキストです。

そのため、テキストでわかりづらいクエリであれば、読者はAI モードのSERPsからサイトまで飛んでくる可能性がUPします。

図解の画像が引用されてAI回答に表示される可能性もあるため、そちらからクリックされるかもしれません。

独自性以外でAI モードを意識して対策できること

ほかにも「AI モード」を意識してできる対策はいくつかあります。

コンテンツがAIに引用されやすい形になっているか確認する

まずは、コンテンツがAIに引用されやすい形になっているか確認することです。

見出しをしっかりつけて、その見出しの答えを本文できちんとまとめる。従来の強調スニペット対策にも通じますが、「〜〜とは何か?」という問いに対して「〜〜とは、こういうものです」と端的にまとめる段落を用意しておくと、AIが引用しやすいはずです。

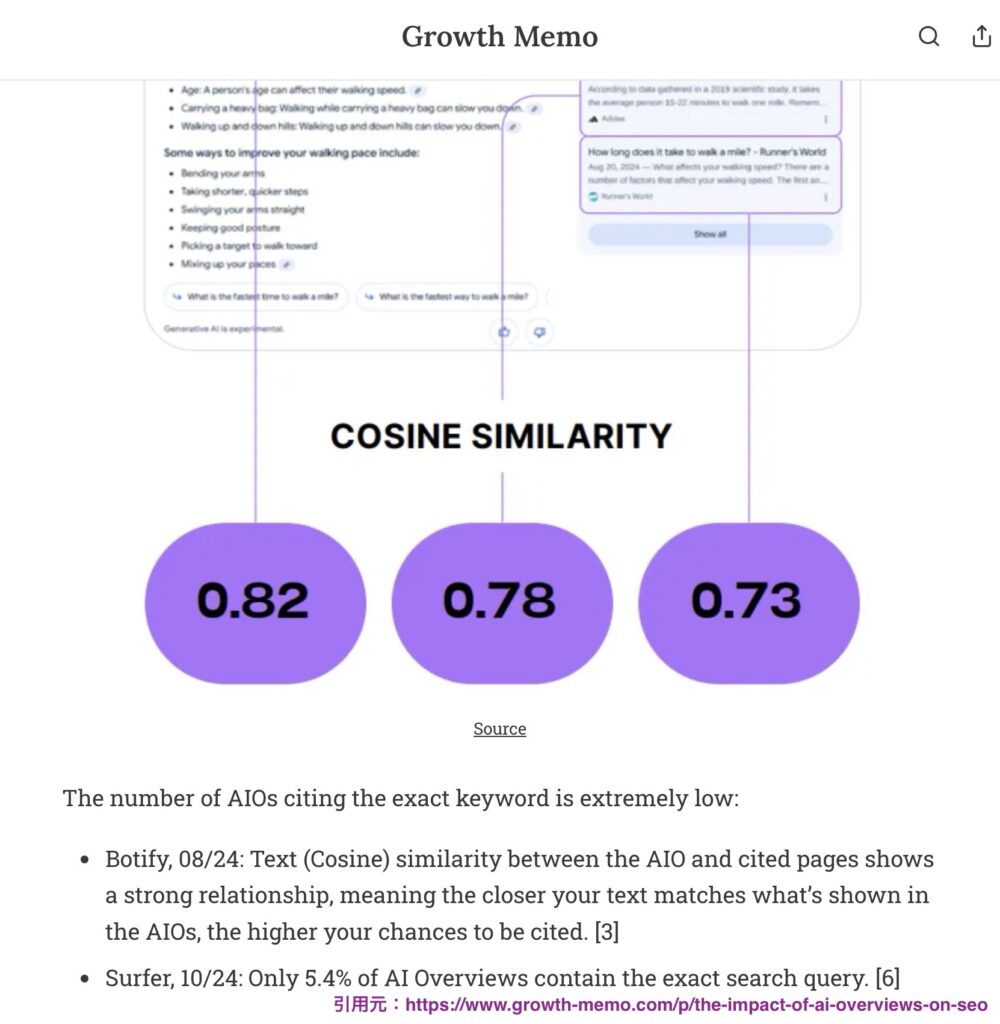

なお、参考までにですが、海外のケビン・インディグ氏のレポートによると、AIに引用されるページは、そのAI回答文とのテキストの類似度(正確に説明すると、コサイン類似度)が高い傾向があるというデータがあります。

言い換えれば、自ページの文章がAIの生成する回答内容と言い回しに近いほど、引用元に選ばれやすい可能性があると。これは、AIがまず回答を生成し、その内容に合致するソースをあとから探すためではないかと推測されています。

AI検索のbotをブロックしない設定になっているか

次に、「AI検索のbotをブロックしていないか」もチェックしておきましょう。

robots.txt(ロボッツテキスト)で「Disallow:/」などの設定が入っていないかを確認しておけば大丈夫です。

まぁ、ここは意図的に以前AIをブロックしようとしていた方以外は問題ないはずです。

最新の情報に更新する

そして最新情報への更新も継続的に行い、更新日やデータの情報源などを常に新しくしておくことも重要です。

AIが回答に使う情報は最新であるほど引用されやすいですからね。

他社メディアでの掲載やサイテーションを増やす

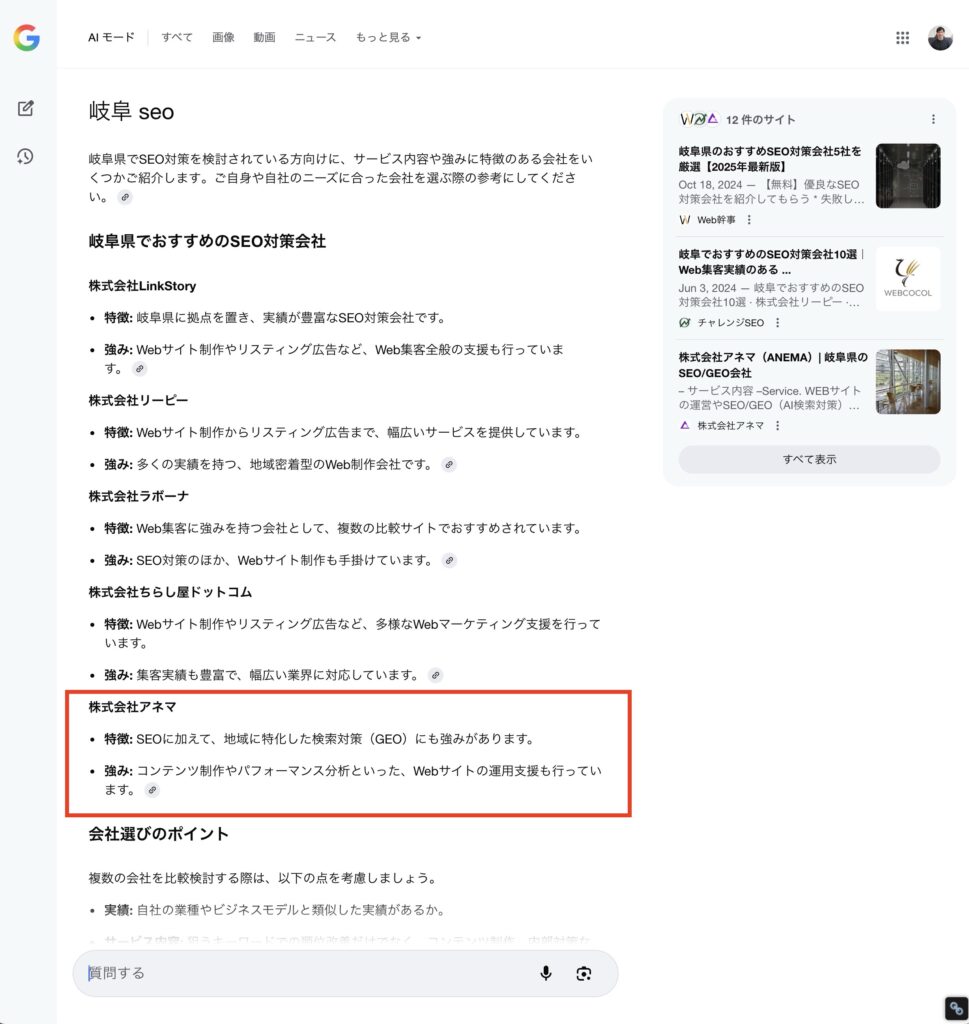

日本語版AIモードをリサーチする中で見えてきた傾向として、「他社メディアにおける掲載やサイテーションが少ないサイトは引用されにくい」という事実があります。

例えば、私たち株式会社アネマは、[岐阜 SEO]というキーワードで3〜6位にいますが、AIモードで「岐阜県でおすすめのSEO会社は?」と質問しても、表示されることは少ないです。

これは、他社の「おすすめn選記事」のようなコンテンツに載っていないことや、「岐阜県」という文脈でのサイテーションが少ないことが原因と考えられます。

表面的な対策であまりおすすめしたくないですが、客観的には「他社のおすすめ記事に掲載してもらう」といった外部からの言及が、現状のAIモード対策として有効に機能しているように見えます。

ただし、GoogleのアップデートでAI モードの仕様が変わり、現在のスピード重視な回答ではなく、よりE-E-A-Tを考慮するようになると状況は変わるかもしれません。

メディアミックスでポジションを取る

今後は、ある程度は自社で発信しても「AIに学習されるために発信する」になる側面は否めないといえます。全部ではないものの、そうなってしまう部分はありますよね。

なので、「コンテンツを作るか」の意思決定のポイントは「AI モードの画面からその先まできてくれるか」であり、自社サイトまできてくれそうなら作る価値が高いです。

逆に、doクエリ、buyクエリ以外の情報発信、業界内でのポジションどりみたいなものはよりSNSに移行するかもしれません。

例えば、車業界でいえば、どんなにAI モードが中古車購入に関する正しい回答をしてくれるようになったとしても、YouTubeでBUDDICAの中野さんの発信を見たいと思います。

でも、例えば車の座席のマットを買いたい時なんかはGoogle使うはず。しかし、それでも中古車買おうと思ったらBUDDICAいっちゃうみたいな、そんな感じになるはず。今後もGoogle対策は重要だし、SNSも重要となります。

自社の業界における権威性も大事

最後に、SEOに詳しい方に向けて少し専門的な考察を入れます。

AI検索は文脈が合えばどのサイトからでも情報を抜き出すわけではなく、同じ情報がある場合は、より権威があるサイトから優先的に抜き出す傾向があります。

そうなると、同じ回答の中で自社が選ばれるためには、E-E-A-Tを高めていく意識は外せません。

E-E-A-Tの要素について補足すると、まず「経験(Experience)」は実際に体験した人が書いているか、独自の経験にもとづく内容なのかが問われます。「専門性(Expertise)」は、その分野での知識やスキルが本当にあるのかどうか。次に「権威性(Authoritativeness)」は、専門家や第三者から見ても信頼できる実績や業界内でのポジションがあるかどうか。最後に「信頼性(Trustworthiness)」は、コンテンツ・サイトが信頼されるに足りうるものか、という点です。これらをWeb上で示していく必要があります。

実際に公開されたUSモデルのAIモードをVPNで使用してみたり、日本語版のAI モードを使用してみて、かなりスピード重視で回答しているので、現時点では深く推論するといったことはしていないように見えます。

しかし、技術的には今後E-E-A-T重視で精度を高めるといった方向性に進むことは可能です。

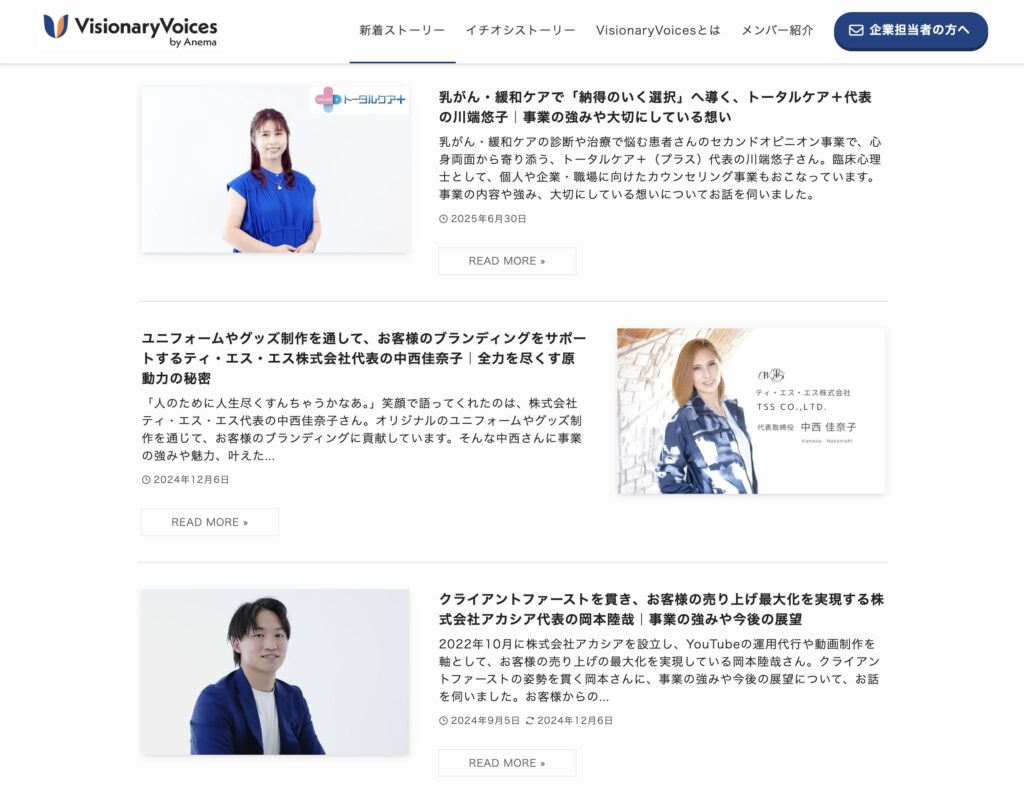

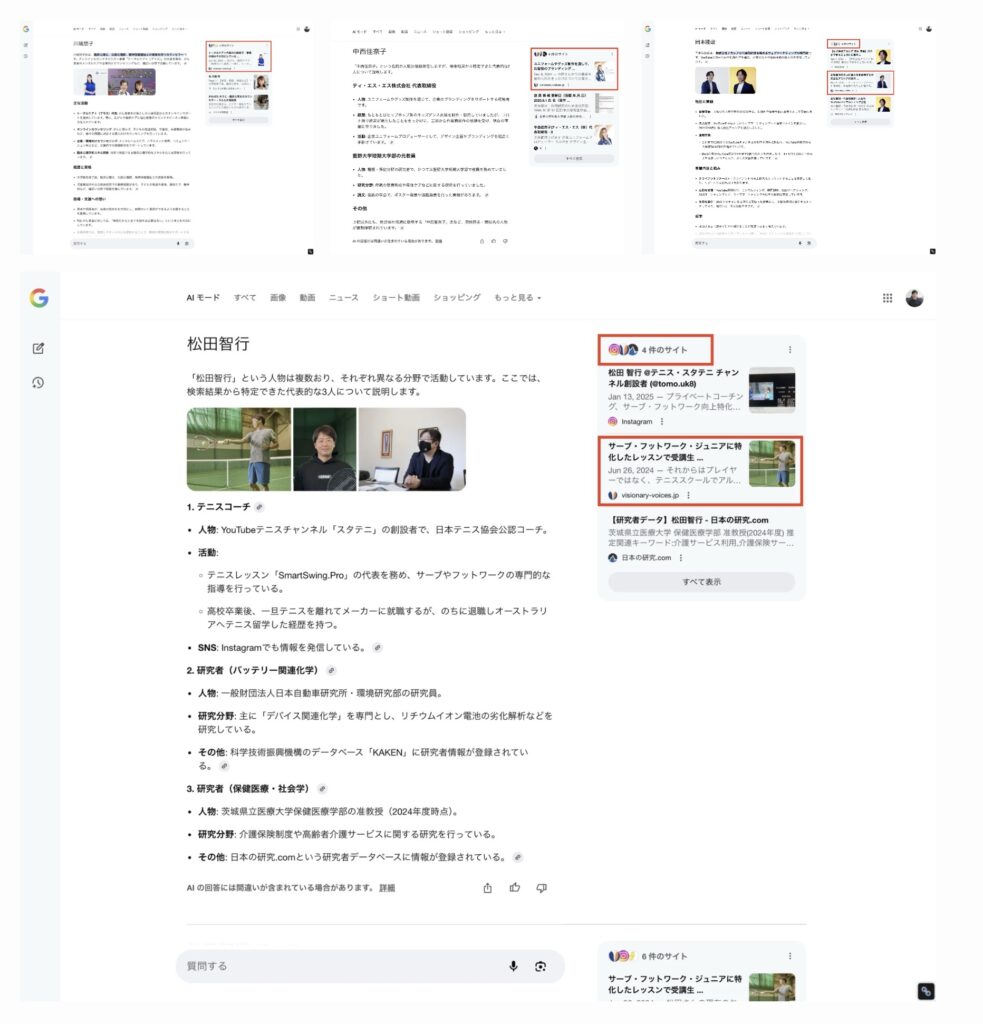

なお、このエンティティを強化する具体的な施策として、私たちが運営するインタビューメディア「VisionaryVoices」がAIモードにおける個人ブランディング対策に有効であることが日本語版公開後にわかってきました。

VisionaryVoicesは、事業運営のキーパーソン(経営者、事業責任者、採用担当者など)のエンティティを直接SEOし、ブランディングを支援することを目的に立ち上げたメディアです。

エンティティブランディングはGEO(AI検索対策)に有効だと考えていましたが、実際に日本語版AIモードでも、掲載された方の多く(現状6名中5名)が個人名検索の際に引用元として選ばれています。

このように、第三者メディアでのインタビューなどを通じて「どのような思いで事業に向き合っているのか」を発信し、WEB上での言及を増やすことは、Googleにエンティティとして認識させ、AIモードでの引用を獲得するために非常に有効な施策となります。

ちなみに、今この記事を見ている方で、「自分の個人名やブランド名をブランディングしてほしい」と思った方は、エンティティブランディングを支援いたしますので、ぜひご相談ください。

» VisionaryVoices掲載についてお問い合わせする

自社や運営しているWEBサイトが業界で専門性を持っているということを示すには、講演や書籍の出版、SNSでの言及を増やす、プレスリリースを配信して転載を広げるなど、ブランドを作り上げていく取り組みが必要です。そして、VisionaryVoicesのようなインタビューメディアへの掲載もその一つです。

おわりに

ということで、今回はAI モードが我々のWEBサイト運用に与える影響とその対策について考察してみました。

日本でもAIモードが導入され、どのようなサイトが引用されるのか、具体的な傾向が見え始めています。 これまでGoogleが使っていた技術も踏まえつつ、実際の観測データに基づいた対策がより重要になっていくでしょう。

これからAI時代のSEOをやっていくための体制を作りたい企業、またエンティティブランディングを通じてAI モード対策を行いたいご担当者様はぜひお問い合わせください。