AI時代のオウンドメディア運用の条件とは【Hubspotから学ぶ】

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

皆さん、TBS CROSS DIGで投稿されていた、Hubspot CEO ヤミニ・ランガン氏が出演されていたYouTube動画見ましたか?

私も日々考えている、「AI時代に生き残るオウンドメディア運用の条件」というものを非常に綺麗に言語化されているなぁ、そして何年も前から組織全体としてこの変化を見越して実践していたなんて素晴らしいなぁと思って見ていました。

今回は、時価総額4兆円企業Hubspotでも行われている、AI時代のオウンドメディア運用について、私の見解も交えながら解説していきたいと思います。

なお、このようなAI×SEO領域で絶対に抑えておきたいトピックを当メディアではブログと動画で扱っています。経営者・マーケ担当者の方は見逃さないようにYouTubeの方もチャンネル登録をお願いいたします。

それではやっていきます。

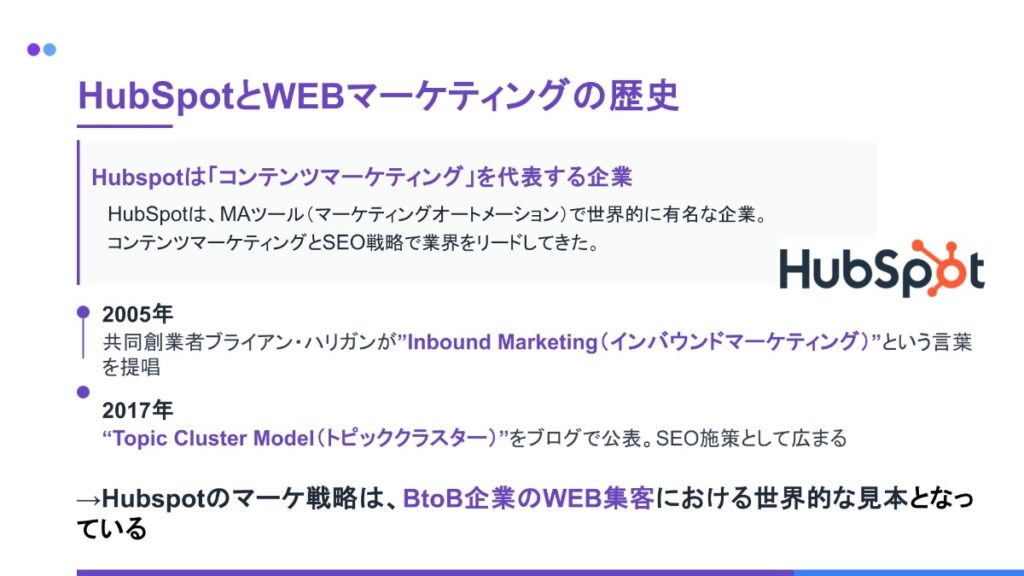

Hubspotと”インバウンドマーケティング”の知られざる関係

まず、この動画のことを知らない方向けに前提をお伝えします。

TBS CROSS DIGは、TBSとBloombergが組んだビジネスニュースメディアです。

Hubspotは、企業でマーケやっている人なら当たり前に知っていると思いますが、MAツール(フォームでリード情報を取得して、そこからメール配信できるツールですね)で世界的に有名なツールの会社です。

弊社アネマのWEBサイトのお問い合わせフォームも、創業時からHubspot契約で運営しておりました。

Hubspotは、世界的にSEOなどコンテンツマーケティングに力を入れている企業として有名です。

「トピッククラスター」、SEOやっている方なら内部リンク構造の話で聞いたことあると思いますが、元々はHubspotがカニバリ対策で導入、カニバリ整理で順位が上がったので効果を提唱したのが始まりです。

2017年にHubSpotがブログで公表した「Topic Cluster Model」が原典となっています。

さらに遡ると、2005年、共同創業者ブライアン・ハリガンが「Inbound Marketing」という言葉を提唱したという歴史もあります。

以来、見込み客に“見つけてもらう”ためのコンテンツ戦略を体系化し続けているのがHubspotです。なので、皆様思っていた以上に、このSEOの歴史と密接に関係している企業だということがわかるのではないかなと思います。

最近では、4月28日NewsPicksの「【SEO壊滅】AI検索が、マーケティングの常識を破壊している」という記事にて、「Hubspot(ハブスポット)のブログへのトラフィック流入が、この半年で80%減少しているのではないか」という記事が出ていて、大きくバズっていました。

SEOを本業としている私からすると、Hubspotのトラフィックが落ちたのは、「本業のMAツールではない名言集などの専門性のないクエリが吹き飛んだから」と知っていたので「AI検索が」ということになっていたのは、世の中の皆さんに対してミスリードさせる記事だなぁという印象でしたが、それだけ注目されている企業だということです。

そんなHubspotなのですが、普段なかなか日本のメディアに出てこない、CEOのヤミニ・ランガン氏が出演されていたということで、非常に興味深く見させていただきました。

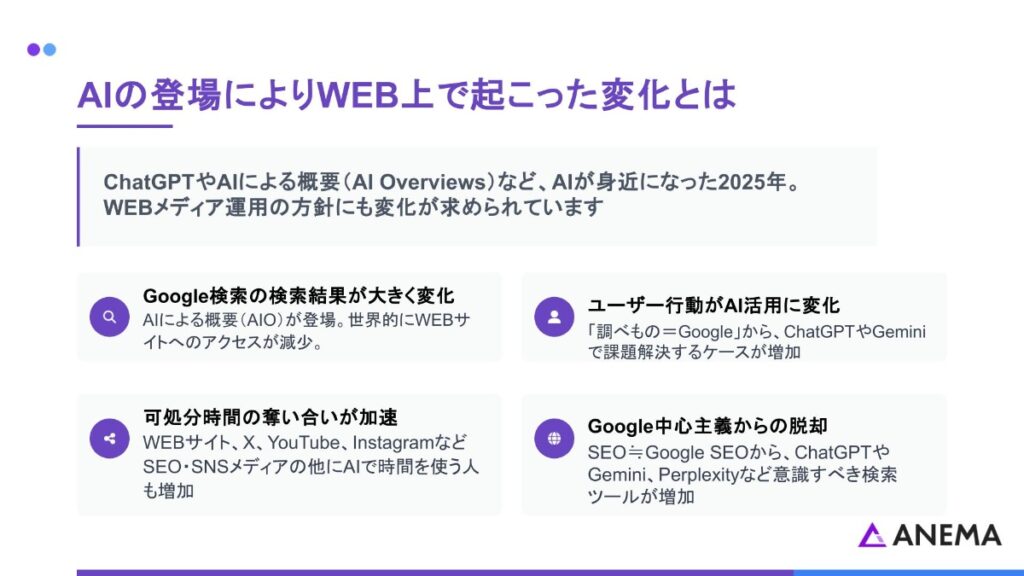

AIの登場によりWEB上で起こった変化とは

ヤミニ・ランガン氏が話していたAIの登場でWEBの世界で起こった変化についても、前提として簡単に振り返りたいと思います。

動画は3部構成みたいになっていて、その真ん中あたりでWEBマーケティングに関係する話があったのですが、そのあたりで挙げられていたことについてです。

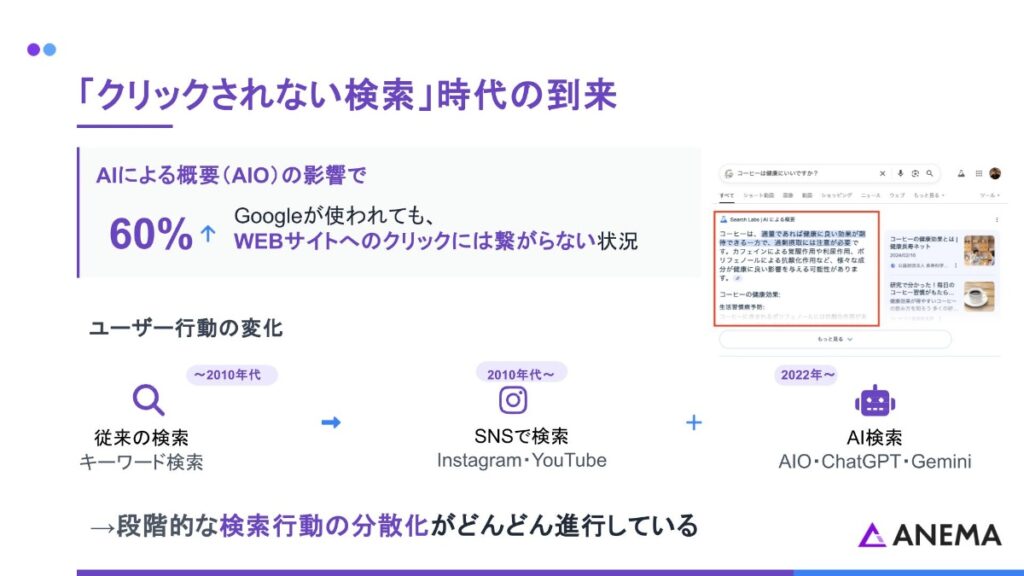

「クリックされない検索」時代の到来

まず一つは、「クリックされない検索」の時代が到来しているということ。当サイトでも「AIによる概要(AI Overviews, AIO)」について記事を出しており、検索上位で多くの方に記事を読んでいただきましたが、このAIOの登場含め、検索結果ページ(SERPs)が年々リッチ化してきているのが主な要因です。

これまでのオウンドメディア運用は、ユーザーがGoogleで検索し、表示された青いリンクをクリックして自社サイトに流入してもらうことが大前提でした。しかし、この流れが大きく変わりつつあるという話でした。

興味深かったのは、「Google検索の結果の60%以上が、もはやWEBサイトへのクリックにつながっていない」とかなりインパクトある数字を持ってきたことです。

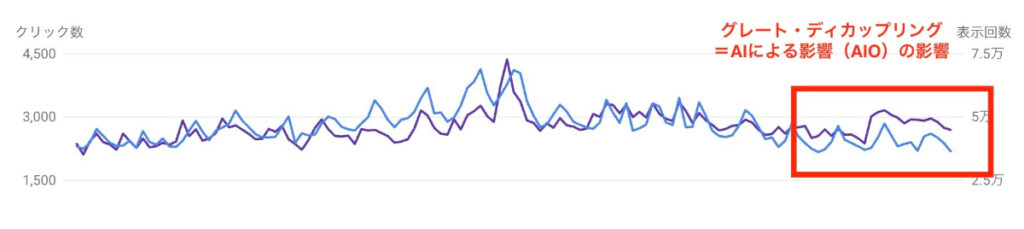

私どもが支援しているメディアでも、一部グレート・ディカップリングといわれる、検索順位は落ちていないので検索のインプレッションは維持しているけど、検索上部にAIによる概要(AIO)が出てくるからクリック率が下がり、インプとCTRの差がどんどん広がっているという現象は観測しているのですが、「検索の60%以上が、WEBサイトへのクリックにつながっていない」というのは、今の時代の流れに対してかなりインパクトある捉え方だなぁと思いました。

もう一つは「ユーザーは、情報を得るために必ずしもGoogleから始めるわけではない」という点です。

InstagramやYouTubeなどのSNSが伸びただけでなく、ChatGPTやClaudeのような対話型AIに直接質問を投げかけられるようになったので、さらにWEBサイトへのトラフィックが減少する要因だということですね。

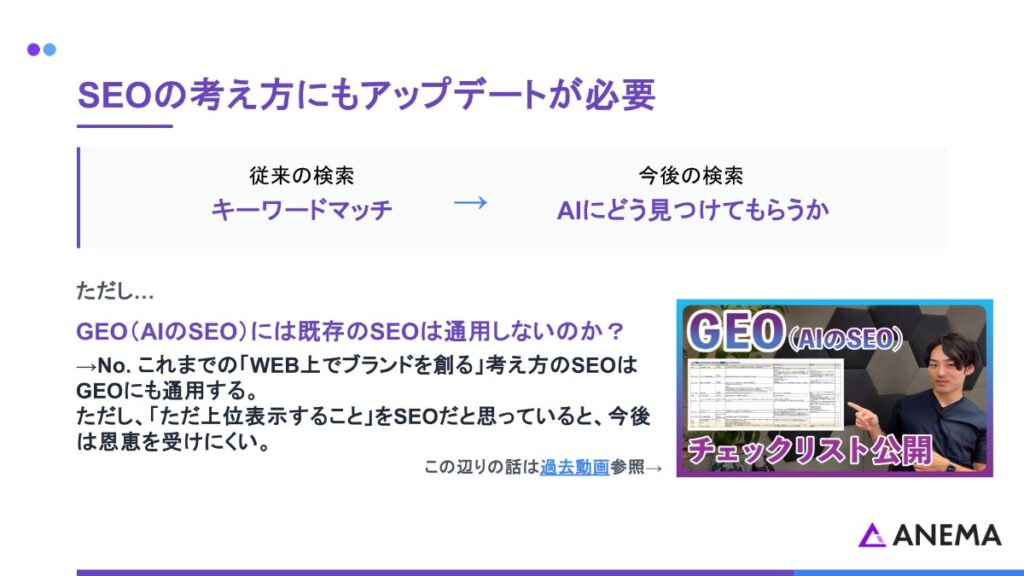

SEOの考え方にもアップデートが必要

検索行動の変化に伴い、SEOの考え方もアップデートが必要になっています。

私もYouTubeにて何度も言及してきましたが、キーワードからLLMへの「問い」に検索(クエリ)が変わってきます。

従来のキーワードを詰め込むSEOから、これからは「AIにどう見つけてもらうか」 という視点が重要になるというように紹介されていました。

ただ、こちらですが、GEO(AIのSEO)になったから既存のSEOは通用しない、また別のWEBページ最適化をしないといけないかというと、全くそんなことはありません。

基本的にはAIに対しても既存のSEO施策をきちっとやることこそが一番の有効施策になります。

ただ、勘違いしないように補足すると、「ページにキーワードを入れる。網羅性の高い見出しを用意する」などをSEOだと思っていると、GEOでも大きな成果を出すことはできません。

もうちょっと本質的な視点が必要で、自社のブランドがどうWEB上で言及されているかといった広報・ブランディングを行っていくことが私の想定しているSEOです。

発信先メディアの多様化

これまで通りのWEBサイトへの自然検索流入が期待できなくなる以上、私たちはオウンドメディア運用のやり方を変えなくてはなりません。

どう変えるかですが、「従来のSEOではない何か新しいテクニックがあるはず」みたいには考えないでください。

今年の2月から、この業界でも最も早い段階からAI検索対策について注目して、寝不足になりながらずっと追ってきましたが、結局具体的な施策としてはこれまでのSEOが有効というのが最終結論でした。

WEBサイトのSEO/GEOについて、具体的なノウハウは変わらないのですが、ユーザー行動がこれから変わっていくので、それに合わせた発信に私たちも切り替えていかねばならないと思っています。

それが、自社サイトで待つだけでなく、自社のターゲットとなる顧客がいる場所、すなわちYouTube、Instagram、TikTokといったSNSにも分散的にリソースを使っていくという意識です。

Hubspotのオウンドメディア運用戦略とは

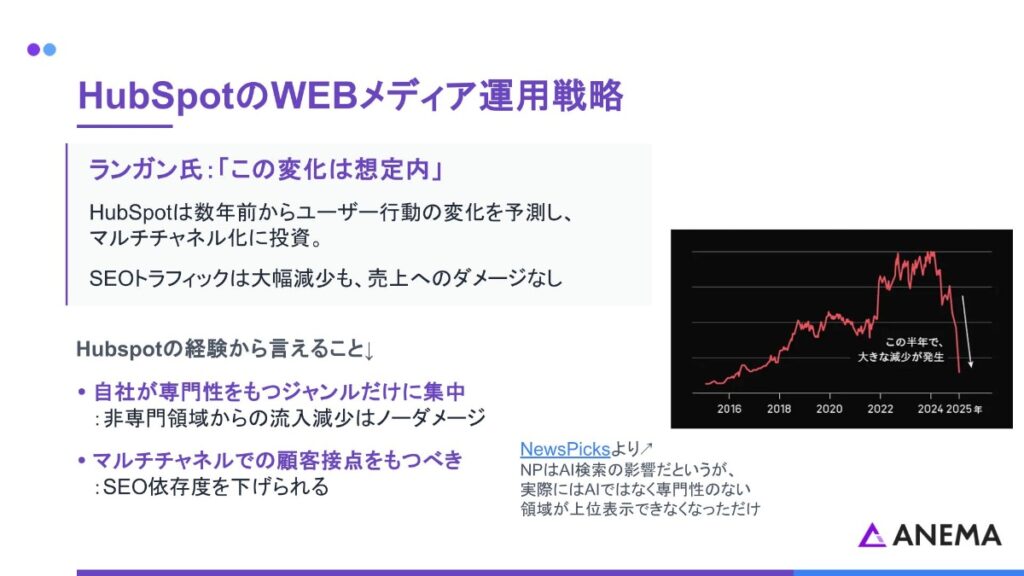

Hubspotは、このユーザー行動の変化を数年前から予測し、対応してきたと言っていました。印象的だったのは、「想定内だった」と。

最初の方で言った通り、Hubspotはアップデートでトラフィックだけで言えば70%と大きく減少しておりSEOはだいぶしんどい状況でに見えますが、別で以前出ていた情報では売上にダメージは出ていない状況です。

すなわち、自社が専門性持っていないジャンルでの露出がなくなるのはノーダメージなので、自社が専門性を持っている領域でだけしっかり勝ち切ることと、マルチメディア発信をやり切るということがHubspotから学べるAI時代に生き残るオウンドメディア運用の条件なのだとわかります。

Hubspotの行っていたマルチメディア戦略

ここで、ランガン氏が言っていたHubspotのマルチメディア戦略についても、具体的な情報が出ていたので、共有します。

Hubspotの場合は、マルチメディアのマーケとして、一つはポッドキャスト、音声配信を使ったと言います。ビジネス分野でトップクラスのポッドキャストネットワークを買収したとのことです。

海外は日本よりも音声配信が盛り上がっているということはありますが、日本でもリテラシーの高いユーザーを想定する事業ではありかもしれませんね。

次に、ニュースレター(メール配信)です。AIニュースレターやビジネスニュースレターを買収し、数百万人のユーザーに配信したとのこと。

メール配信は日本のBtoBマーケにおいても定番ですが、よく考えると常時発信までやり切れている会社は多くありません。割合としては少ないはずです。

そう考えると、SNSで認知を取り→メールアドレスを取得し→メール配信でSNS内での露出度に左右されずにユーザーに直接コンテンツやサービス情報を届けていく一種のコミュニティ戦略は大事だなぁと思いました。

私たちアネマも、支援先の会社の週次のメール配信をMAツールで運用代行を何年もやっているので、そういうのを行いたい企業様はご相談ください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する

あとは、HubspotもYouTubeを運用しているということで、より発信とコンテンツを強化し、約2,000万人に見られるまでに成長したとのこと。

SEOで獲得できていたオーガニックの流入は減少した一方で、これらの多様なチャネルが成長しており、全体としては顧客との接点を拡大できているということですね。

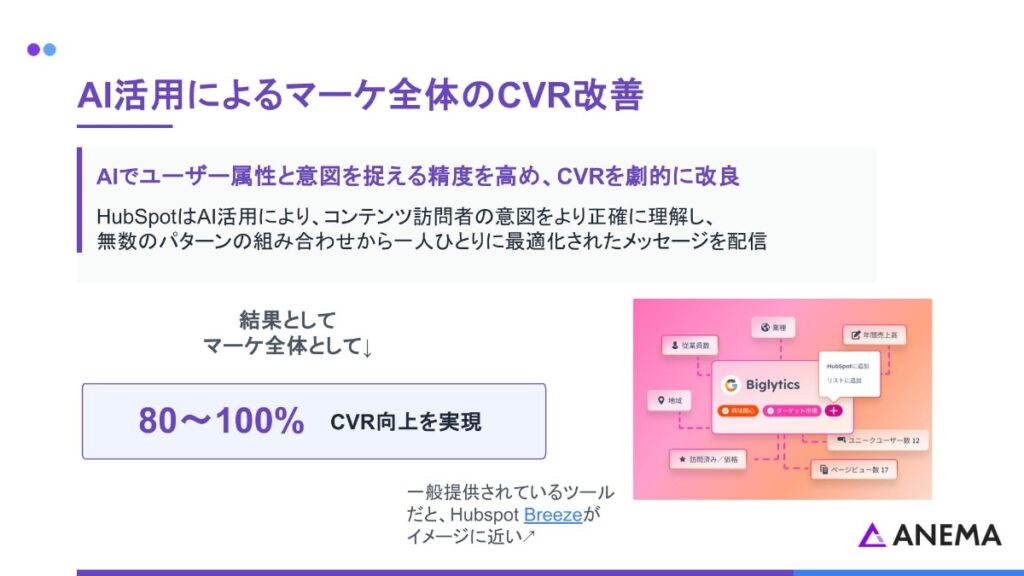

AI活用によるマーケティング全体のCVR改善

あと興味深かったのは、Hubspotでは、AIでパーソナライゼーションに力を入れていたということです。

サイト訪問者やYouTube視聴者の利用意図を分析して、一人一人に最適化したパーソナルのメッセージ配信より、CVRを80〜100%向上したと言っておりました。

このAIでパーソナライズしてメール配信するなどは、まだ日本で広まっていない認識ですが、海外ではもう成果を挙げている手法なので、今後日本のマーケでも広がってきそうです。

ホワイトペーパーごとにグループ分けして若干違うメールを配信するなどは今のMAツールでもできたわけですが、ここがもっと細分化され、もはやパーソナライズされるということですね。

私はテニスが好きで、今もたまにやるのですが、そこでOnというスイス発祥のシューズのブランドがあります。

Onは積極的にSNS広告も出していて、たまに私見てしまうのですが、そうすると「二目惚れってあるんです」とか言って、一度開いた商品をメールでもパーソナライズして送ってくるんです。こういうところから日本の会社でもメール改善施策を図れるかもしれません。

AI時代にオウンドメディアが行うべき、SEO戦略の調整について

では最後に、SEOが事業上重要だという皆さまが行うべき、AI時代への運営方針の調整についてお話ししていきます。

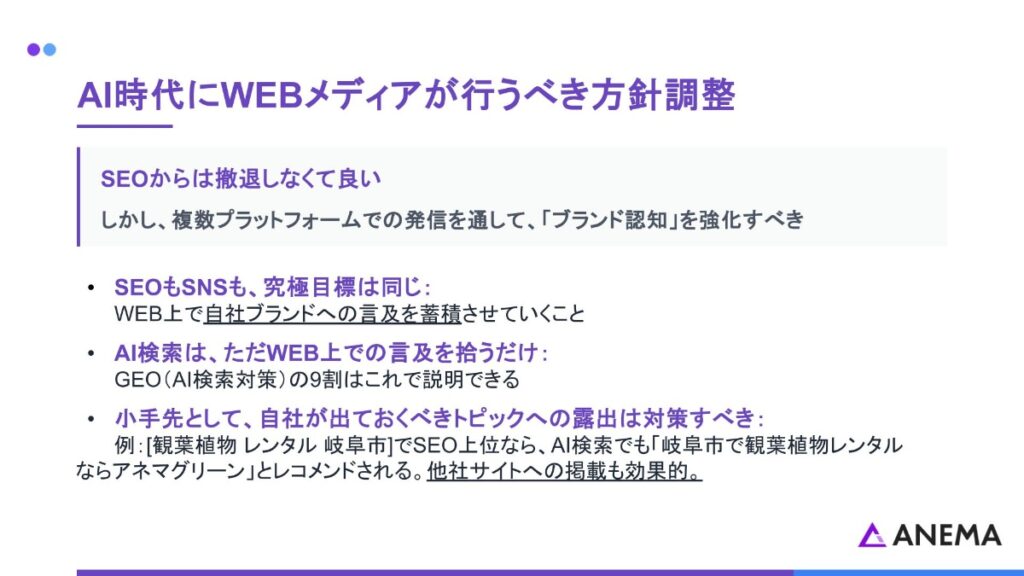

SEOから撤退はしなくていい

皆さまと共有したい視点の一つ目が、「SEOから撤退はしなくていい」というものです。

AIOの影響を悲観的に捉えると、「もうSEOはオワコンだから投資やめよう」と考える気持ちはわかります。

ですが、自社のブランドについてWEB上で情報を蓄積させていくという視点でのサイト運用は、これからもとても重要ポイントとなります。

あなたの会社やサービスについての情報がないと、AIもユーザーにあなたの会社をおすすめすることができません。

そして、ただ自社のサービス情報を一方的に発信するだけでもダメで、色んな検索ニーズと紐付けてあなたのサービスが言及されていなくてはなりません。

うちが観葉植物レンタルサービス(アネマグリーン)を岐阜でやっていたとしたら、[観葉植物 レンタル 岐阜市]や[レンタルグリーン 大垣市]などでSEO上位をとっておくのは非常に意味があります。

を岐阜でやっていたとしたら-733x1024.jpg)

SEOで上位をとっているから、それを参考に回答生成するAI検索でも「岐阜市で観葉植物レンタルをするならアネマグリーンで」となります。

自社サイトだけだと出たり出なかったりするというのであれば、他社のまとめサイトに掲載されるように働きかけるというのも一つの手段です。

その際のやり方として、個人的には相互リンク依頼というよりは、他社も認めざるを得ないくらいSNSで発信して他社のまとめサイトにも入っていくというのが好きですが。

サテライトサイト作ったり、他社のサテライトサイトに載るというのだと、そのメディアの信頼性は低いと思うので長く持たないと思いますし、そんな無駄なことにリソース使うのであれば自社のブランドを本質的に成長させることに力を使っていただきたいなぁという気持ちです。

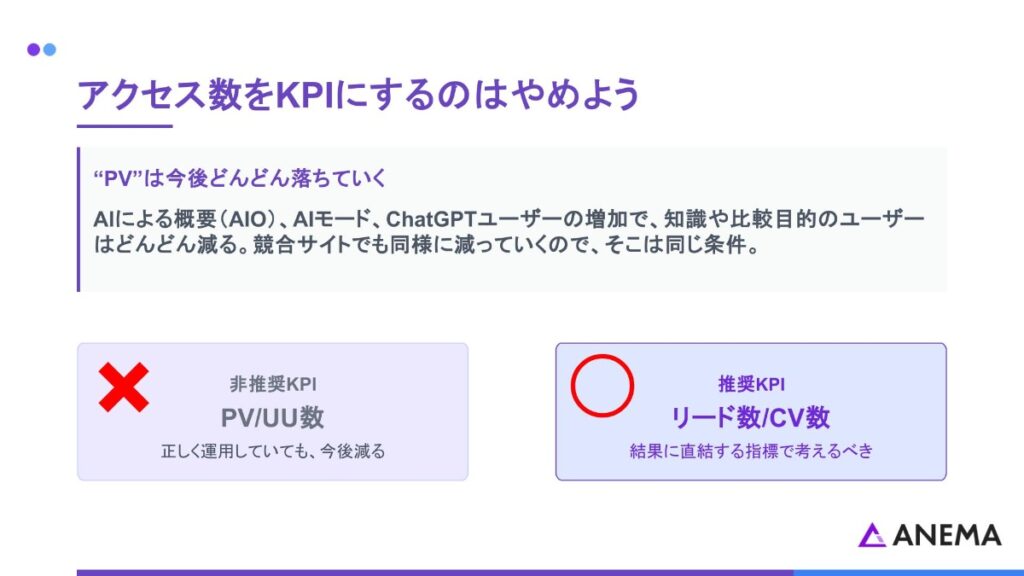

アクセス数の伸びを気にするのはやめよう

次に、「アクセス数の伸びを気にするのはやめよう」と皆さんに伝えたいです。

「アクセス数」をKPIとしてしまうと、knowクエリの「〜〜とは」みたいな記事を量産するのがベストな施策になってしまいます。

こうなっている会社もよく見ますが、knowクエリはもうAIOやChatGPTなどの影響で伸びしろがないです。

KPIをアクセス数にされていたり、アクセス数の伸びでSEO施策の結果の評価をしていたチームは、リード数/販売数に意識を切り替えましょう。

加えて、PVを追っているメディアほど、ターゲットが不明確になっていると感じます。

採用なのか、事業のリード獲得なのか、株主抜けなのか、全ての記事でターゲットと目的を明確にしましょう。

目的がしっかり定まれば、施策も自然と時代にマッチした方法になってくるはずです。

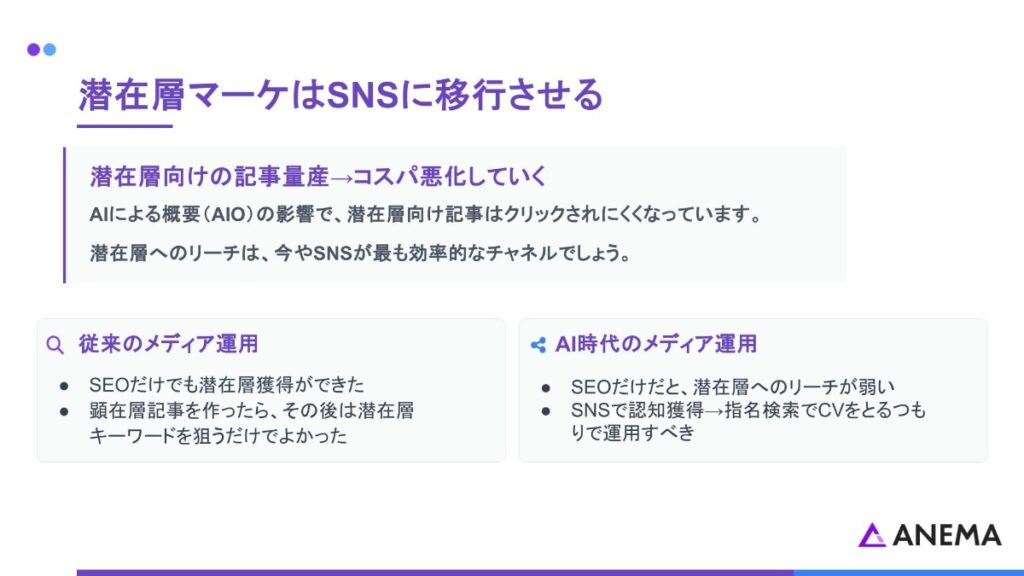

潜在層マーケはSNSに移行させるつもりで

サイトの運用方針についてまた別の観点でいうと、「潜在層マーケはSNSに移行させるつもりでいた方がいい」とまで言えると思います。

これまでのSEOだと、キーワード選定した時点で、「顕在層」「潜在層」と分けて、顕在層を狙った後はひたすら潜在層向けキーワードをどんどん広げながら書いていくというのが定番でした。ドーナッツ化のように、どんどんターゲットど真ん中から外側に縁を広げていくイメージですね。

とはいえ、潜在層記事だとCVRが出ないので、ホワイトペーパーを作って、リード獲得し、後からメールでリードナーチャリングするというのもBtoBに慣れている方であれば当然にやっていたと思います。

ただ、この潜在層リードの獲得が今後コスパ悪くなっていきます。なぜなら、潜在層向け記事を作って上位表示しても、読まれる確率がAIの影響で減るので。

それであれば、ドーナッツのようにどんどん潜在層の潜在層へ…と無限に記事を作っていくのではなく、これまでよりもSEOメディアとしては小さいサイズに止めて、浮いたリソースでSNS運用するのが良いかなと思います。

むしろ、これまでのように200本、500本と薄い記事を量産するよりも、100記事程度でものすごく濃くオリジナル情報がでているサイトの方が、今後AIも引用に使って価値のあるサイトになるのではないかと思います。

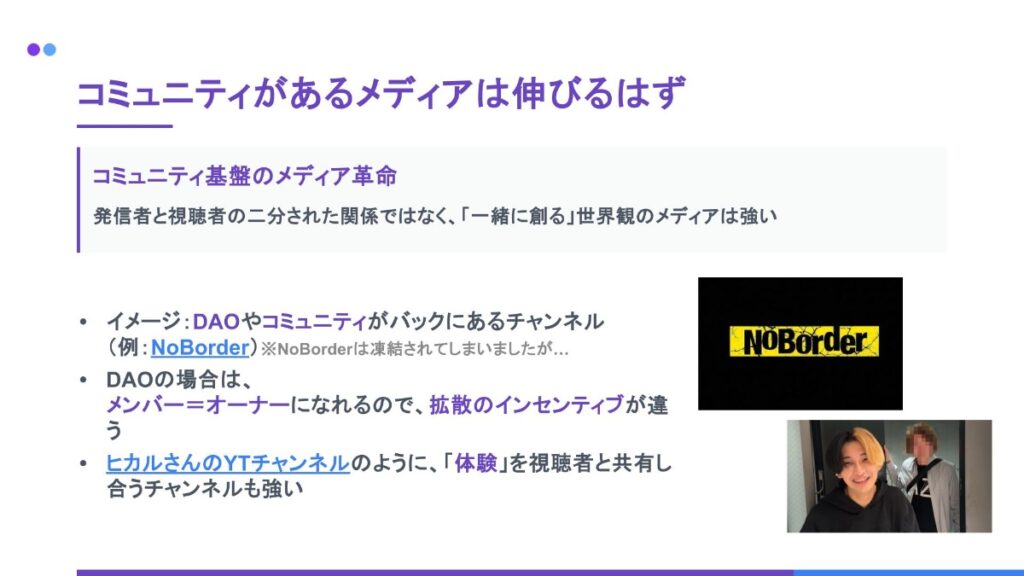

コミュニティが裏側についたメディアは今後伸びるはず

あとは、個人的に「コミュニティが裏側についたメディア」は今後伸びると思っています。

いい例なのが、今YouTubeで話題の、溝口勇児氏が「タブーに切り込む禁断の新番組」ということで開始したNoBorderです。

No Border、もう動画見た方はわかると思うのですが、裏側にDAOがついています。DAOは私はずっとクリプトの投資やDAOの国内での普及に関わってきたので多少詳しいですがコミュニティです。

元々はweb3型の組織として登場してきたもので、組織の意思決定を経営者ではなく参加メンバーで民主的に行おう、その意思決定はブロックチェーン上で改竄できない形で行おうということで生まれた組織です。

ただ現在日本では、ブロックチェーンを実際には使わない(オンチェーンじゃない)けど、コミュニティのオーナー権を株やトークンでメンバーが所有し、投票で意思決定するということで”DAO”としていたりもします。

コミュニティをDAOにするか、DAOにせず「ただのコミュニティ」としてもどっちでも良いのですが、裏側にコミュニティがあることで、発信側と視聴側という二分された一方通行な関係ではなく、発信内容を「一緒に創る」という世界観に変わります。

すると、見る側はもはや参加者になるので、コンテンツに対するユーザー行動(視聴時間、拡散、コメントといった熱量)も変わってくるよねと思います。

NoBorderのようなDAO型の発信というのも、今後伸びてくるかもしれません。

こういうトークンマーケティングについても、私は興味があるので熱く語りたいですが、ちょっとweb3慣れている方以外は「何言っているのかわからない」となると思うので、一旦話を戻します。

※ちなみに、DAOの立ち上げは今も支援しているガイアックス社が国内TOPの事例をもっています。必要であれば担当につなぎますので、ご相談ください。

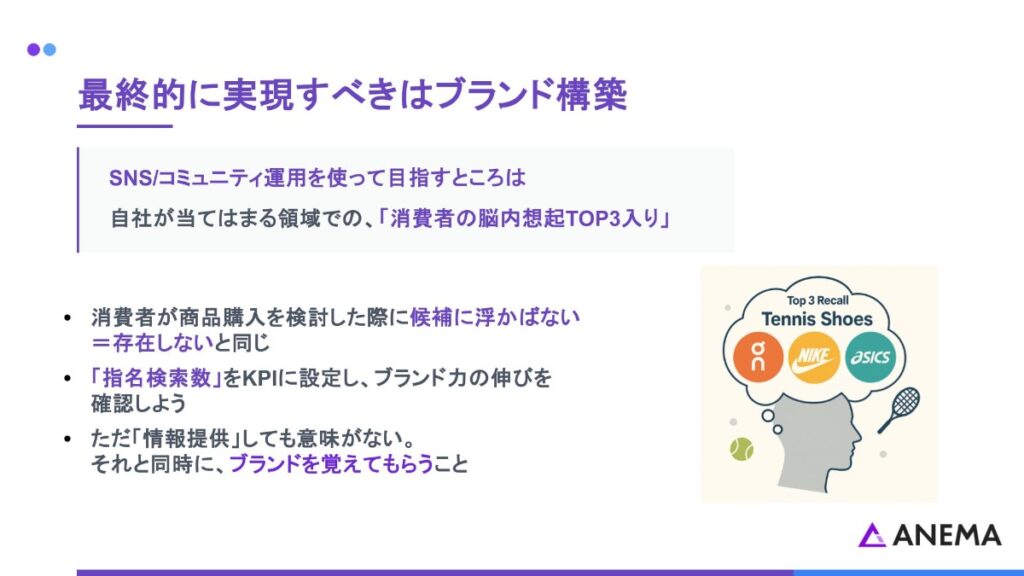

SNS・コミュニティ、これらを使って最終的に実現すべきは

SNS・コミュニティ、これらを使って最終的に実現すべきは、「WEB上におけるホットなブランドの構築」です。

ブランドですが、世界的に有名というレベルまではいきなり目指さなくても大丈夫です。

先ほど私はOnというブランドが好きという話をしましたが(何年も株主でもあり、Onのスニーカーを何足かでローテンションしています)、重要なのは「テニスシューズどのメーカーにしようかな」と考えた人の脳内で候補に上がればいいということです。

一旦はそこまでを目指せばOKです。

世界中の誰しもが知るメーカーになればそれはすごいですが、マーケティングだけで言えば一旦は売りたいジャンルでの脳内想起TOP3位には入るということですね。

一旦は、そのためにSEOやSNSを行いましょう。KPIとして「月間の指名検索数いくら」というのを設定してもいいくらいです。

そうすれば、後はお客様から選ばれる確率の勝負になってきます。よりコンセプトを明確にしたり、ポジティブなイメージを与えたり、接触の回数が増えてくれば、選択される確率も増えてきます。

SEOも、SNSも、広告も、何のためにやるのか。指名検索数を伸ばすためと考えましょう。

そうすると、「〜とは」という用語集のような記事量産をしようという思考にはならなくなると思います。

また、記事を出すにしても、以前公開した「SEO記事でブランディングするコツ5選」のように、記事中で一人でも多くの方に自社のことを覚えてもらえるような、ブランディングを意識した記事というのを考えるはずです。

ただ情報を網羅して、上位表示しても、サービスやブランドを覚えてもらえなければ意味がありません。

情報だけなら、AIに引用される、「AIの餌」になるだけです。そうではなく、ユーザーの課題解決のソリューションとして、そのトピックと自社ブランドを結びつけて記事をおいておくことで、AIの回答内でも自社が露出すべきトピックで自社のサービスが出てくるということになります。

ここまでやるのは大変で、例えAIがあったとしても、1ヶ月とかで実現できる話ではないです。が、たからこそ、マーケティングとブランディングが一体化してきたこの時代のオウンドメディア運用には取り組む価値があると思います。

私は学生時代からSEOメディアで生計を立てていて、その後新卒では、上場企業のコーポレートブランディング部署で、企業ブランドをWEB上で作り、採用マーケに生かすという仕事して、その後SEO支援の仕事にシフトしてきたのですが、こういう経験を持つ立場から見ると、世の中のWEBサイトは、「Googleのために作ったSEO記事」というのが多いなぁと常々感じます。

私は、それをやると自社で取り組む価値がない、ブランディングのないSEO記事というのは考えられないと考えています。AI出る前からそう思っていましたが、AI時代でよりそうなってきています。

ブランディングになるSEO記事を作りたい、またはAI時代にあったコンパクトな母艦となるWEBサイトを作り、後はSNSにリソースを回したい。あわよくば、会社としてのXの運用やYouTube運用まで一緒に相談したい、そういう方は私たちにご相談ください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する

料金も全て公式サイトの料金表に書いているので、明朗会計です。ご興味ある方はメニューより料金をご確認いただければと思います。

最近はWEB制作会社からSEO面で顧問してくださいとご相談いただくケースも増えてきています。こちらも対応していますので、ご興味ある方はぜひです。

それでは今回はここまでとします。また次の記事や動画でお会いしましょう。