AI検索でSEOは本当に「オワコン」になったのか?

お疲れ様です、アネマの廣山晃也です。

先日は国際的なSEOカンファレンスが日本で初めて開催され、「SEOの女王」ことLily Ray氏、「ゼロクリック検索」名付け親のRand Fishkin氏、AI検索での有益な調査レポートを出しているiPullRank社のMike King氏など、普段は海外記事や海外のカンファレンスに行かないと見れないような方々を実際に見ることができました。

国内のTOPプレイヤーの皆様とも実際にお会いでき、大変貴重な機会となりました。FOUND Conference Tokyo 2025、開催していただいたこと、改めてこの場でも御礼申し上げます。

さて、国内のTOP、世界のTOPの方々の登壇を聞いていて、意外だったのが、「AI検索でSEOは終わるのか?」というトピックが日本人、海外のスピーカーを問わず2日間何度も出てきたということです。

それだけ注目されているし、世の中に「間違った認識が広まってほしくない」という想いがあるとも言えます。

日本だと、「SEOオワコンなのか」「SEO終了なのか」、海外だと”SEO is Dead”というトピックですね。確かに、海外のSEOサイトでも記事を目にします。

この1年半ほど、ChatGPTの機能がどんどん進化したり、AIによる概要がでたり、AI モードが登場するなど、SEOの世界ではこれまで当たり前の考えであった「10本の青いリンクの中でより上位を取る」という前提がなくなる恐怖を感じた場面が何度もありました。

そういうことがあったので、「SEOは今後こそ大打撃を受けるのではないか」と考えてしまうのは当然のことです。焦りましたよね。私も2025年の前半は寝不足になってAI検索への対応を模索していました。

ただ、2025年11月の現時点では、これらの機能は一通り出揃いました。市況としては、落ち着いてきたタイミングと言えるので、私の記事でも一度「SEOはオワコンなのか(終了なのか)」というテーマを扱っていきたいと思います。

SEOがオワコンかは、どうでもいい

私個人の考えとしては、「SEOがオワコンかはどうでもいい」という意見です。

「SEO」がなくなろうが、「GEO」になろうが、「AIエージェントのSEO」になろうが、言葉そのものは、それをこだわりたい人たちに任せます。

SEOで事業の集客をしている人たちは、「Googleの検索で上位表示すること」こそがSEOかと思うかもしれませんが、半分あっていて、半分間違っています。

「Googleの検索で上位表示すること」ではなく、正確には「検索マーケティングでビジネス成果を出すことの実現」が私たちのすべきことです。

もう少し具体的にいうと、ユーザーは何らかのプラットフォームで「検索」を行うはずですので、その検索プラットフォームの中で、企業を見つけてもらい、商品購入に繋げるのが私たちの仕事です。

このマーケティング活動の中で、ユーザーがこれまで選んでいた検索プラットフォームがGoogleだったので、Google対策が仕事の大部分を占めていました。

今後、もしGoogleから別のプラットフォームを世の中の人々が選ぶのであれば、そこに対応するだけです。

焦点を「Google検索」に当てるのではなく、「ユーザーの検索行動」に当てる。Googleではなく、ユーザーを見るだけで、今起きているプラットフォームの変化も柔軟に受け止めることができます。

「ユーザーの検索行動」はナマモノです。新しいテクノロジー、新しいツールが出てきたら柔軟に移り変わっていきます。

マーケティングもナマモノです。「検索マーケティング」そのものがナマモノなので、変化して当然。「変化に適応していくことを前提に向き合うべき」と納得いただけるはずです。

「SEO」を「Googleの10本の青いリンクで上位表示すること」…と見ていると、SEOがオワコンになったような気がするかもしれません。

そうではなく、SEOを「ユーザーの検索行動に対してマーケティングすること」と考えてみてください。明日からも私たちがやるべき仕事は山のようにあります。

AI検索でユーザーの検索行動は変化したのか

我々が向き合うべきは「Googleではなくユーザーだ」という目線が揃ったところで、AI検索が登場してから、ユーザーの検索行動は変化したのか見ていきます。

ゼロクリック検索の影響は?

まず初めに扱いたいのは、2024年から25年にかけて最もユーザーの検索行動に変化を与えたであろう、「ゼロクリック検索」の影響についてです。

ゼロクリック検索とは、検索結果ページで表示された情報だけで満足して、WEBサイトのリンクをクリックせずに検索を終えるユーザー行動のことです。

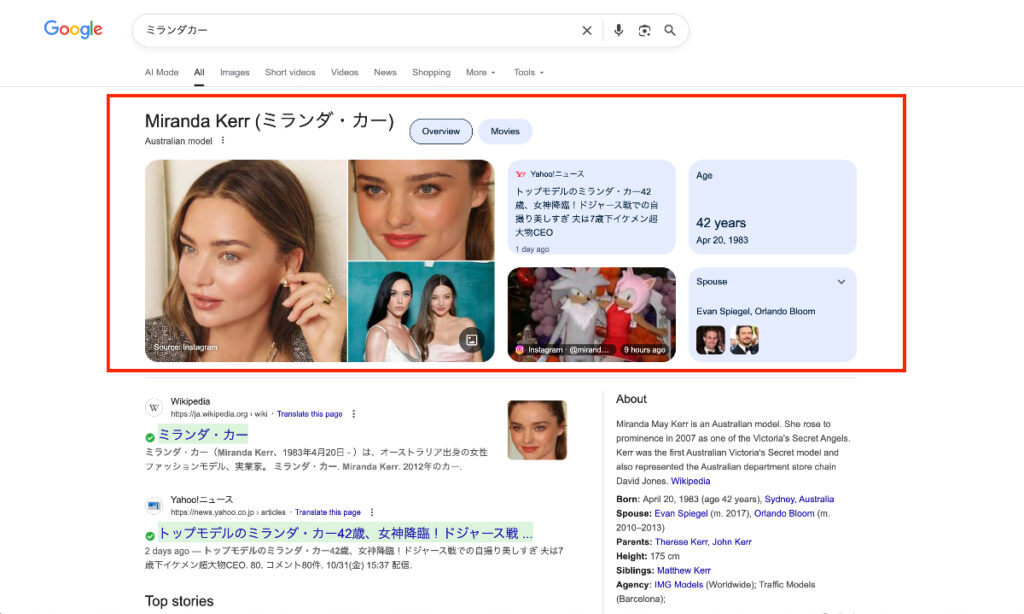

Googleでいうと、ユーザーの質問に対する回答を検索結果の最上部にボックス形式で表示する機能である「強調スニペット」が搭載されたり、Googleで人や場所、組織などのキーワードを検索した際に、検索結果のPCでは右側、スマホでは最上部に表示される枠である「ナレッジパネル」の登場から検索結果ページのリッチ化が進んでいます。

検索結果ページ(SERPs)のリッチ化が進むと、ユーザーはページを開かずとも回答に満足できるため、ゼロクリック検索が増え、企業としてはマーケティングしづらくなります。

AI検索が出てくるまで、SEOを使って事業を成立させられていたロジックは、「検索上位をとる→タイトルがクリックされる→サイトに来る→リード獲得、または購入で回収」でしたので、この動きが期待できなくなるというのは痛いことです。

AIによる概要(日本ではAI Overviewに名前が変わったり、戻ったりしています)やAI モードでさらにリッチ化が進んでいるのが今起きている変化です。

実際のデータでいうと、Similarwebが米国のデータで、「ゼロクリック検索の比率は、2024年5月と2025年5月の比較で56%→69%まで上がった」と報告しています。

「Googleのユーザー数は減っていない!」「AI検索はWEBサイト流入の1%だ」というデータ・主張は一切間違っていません。

一方で、私が見ている数十サイトの中には、サーチコンソールを見た時に、SERPでの表示回数とクリック数の乖離が広がる、”グレート・ディカップリング”という現象が確認できるサイトがいくつもあったのもまた事実です。

グレート・ディカップリングが起きると、サイトのアクセスがペナルティのように突然0になるわけではないのですが、徐々に検索からマーケティングする機会がなくなるのは事実です。

特に、潜在層に向けて情報発信をして浅いリードを獲得し、ナーチャリングするような施策を行っていたメディアは苦しい状況にあるでしょう。

日本語版AI モードの登場でどうなったのか

続いて、日本語版AI モードも公開されていますが、こちらは今のところほぼ影響がないです。

日本でもAIモードそのものは9割近くのユーザーが目にしているという調査がありますが、実際に数ヶ月後も定着するかでいうと、USで「全検索のうち、AI モードの使用は2%未満」と出ているように、大きくはないでしょう。

見たことがあり継続的に使用するのと、一回お試しで使うのは全く重みが違うからです。

比較検討がサイトではなくLLM上で行われるようになる

Googleが対ChatGPTを意識して進化した場合、よりChatGPTで検索できて、AIによる概要やAI モードでできないことがなくなると予想されます。

そうすると、商品やサービスの比較検討をじっくりすることも得意になっていくでしょう。

結果として、ますます比較検討がサイトではなくAI機能上で行われるようになり、WEBサイトがトラフィックを獲得するのは難しくなるはずです。

ただし、考え方の方向性として、テレビCMで認知獲得してそこからWEBサイトを検索して商品購入するのと同じで、AI検索に自社ブランドを言及させることで、そこで認知を取り、指名検索から商品販売に繋げていくというマーケティングになっていきます。

LLM上の比較検討に入っていくためには、自社サイトと他社サイトを使って、やるべきことがあります。

この「AI検索で自社ブランドを言及させる」という方法論は、「AI検索のSEOにおける、最も本質的な考え方」にて解説したので、ぜひ合わせてご覧ください。

Googleからアクセスを取るのは難しくなってきている

ここまでの状況をまとめると、歴史的に見てもGoogleからアクセスを取るのは難しくなってきているし、今度ももっと難しくなるだろうと予測できます。

これを「SEOオワコン」と呼ぶのかどうかは任せます。一方で、ユーザーがGoogleを使わないわけではないので、「これからはSEOではなく、LLMOの時代!」みたいな話は何を言っているんだろうなと思ってしまいます。

AI検索ならWEBサイトを見てくれるわけではなく、AI検索でもWEBサイトを見てくれないんですよね。

記事を作ってもWEBサイトを見てもらえない。自社サイトへのトラフィックを獲得できないことを「SEOオワコン」と呼ぶのであれば、AI検索はGoogle以上にリンク先がクリックされないので、「LLMOはもっとオワコン」です。

一方で、10本の青いリンクもAI回答も、「自社の商品/サービスを検討させるための手段」と考えれば、目線はPVではなくブランドとして面を取れるかになるので、今後もやり方は変われど、検索マーケティングはオワコンにならないはずです。

もうひとつ。「Googleのユーザーは減っていない!AI検索はWEBサイトのトラフィックの1%しかない。だからSEOは健在!」という主張もデータでは正しいのですが、かといって安心はできないと思いました。

そもそもChatGPTとGoogleを「併用」しているユーザーも少なくないはずからです。

私も毎日Googleを使っていますが、ChatGPTもAIによる概要も毎日使っています。すると、Google使用時間という調査をしたら、減少傾向にある結果が出る可能性はあります。

自分自身の検索行動を思い返しても、Googleに聞かずに解決する、言葉の意味のような軽い調べごとはAIによる概要で済ませたり、会社のミッションをアップデートするかといった打ち合わせに近いことをChatGPTに運転中音声で投げたりもします。

逆に、商品購入などはChatGPTやAI モードでも候補を出せますが、AIを開く方が面倒なので直接Googleからサイトを見ます。個人のレビュー記事を見たい時はGoogleです。あるいは、使ってもX、Instagram、YouTubeです。

こんな感じで、WEBの記事があり、Xがあり、Instagramがあり、YouTubeがあり、そしてAIによる概要があり、AI モードがあり、ChatGPTがあり、世の中どんどん便利になっているので、みんな昔よりもWEBを使うようになりましたし、今後もよりマルチメディア化が「全体では」進むと思います。

自社がAI検索対策すべきかは、ユーザーを見よう

この「全体では」というのが一つポイントです。

あらゆるWEBサイトのデータを集めて、ひとまとめにして比較したら、そんなに急激な変化がすぐに起こることはないと思います。

「AI検索対策に予算を使うべき」なんて言ったら、おおげさに思えると思います。

一方で、冒頭で私の考えを共有した通り、Googleのアルゴリズムや機能ではなく、ユーザーを見るべきです。私たちの仕事は「Google対策」ではなく、「ユーザーの検索行動に対してマーケティングすること」ですので。

この時の「ユーザー」が指しているペルソナは、事業によって大きく異なります。

介護や医療などで高齢者向けのサービスもあれば、ホワイトニングやネイルのように若者向けもあります。このような年齢の違いだけでなく、経営者向けなのか、会社員向けなのか、主婦向けなのかといった違いもあります。

自社が今後どのように検索マーケティングするのが正解かの答えは、「ユーザー」にあるはずです。

例えば、ChatGPTを使うのは若者です。おじいさんはLLMを使ってないので、介護事業が「ChatGPTの回答に載らなければ」と焦るのはナンセンスです。

一方で、BtoBでお客様が経営者、決裁権者なのであれば、例え世の中全体でAI検索が大して使われなかったとしても、経営層は使っている可能性があります。

会社に関わる関係人口が1,000人いたとして、アルバイト・パートの500人が使っていなくても経営者10人が使っていたらと思うと…。BtoBでインパクトあるのは、当然後者です。

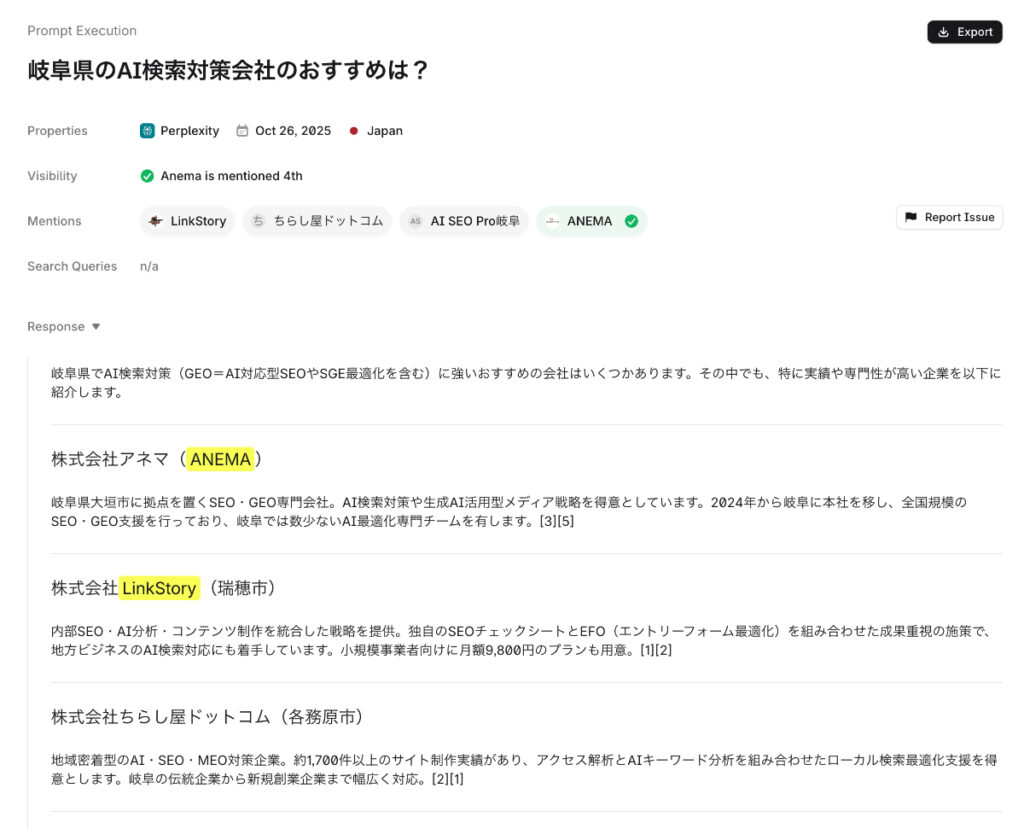

自社のペルソナがChatGPTやGeminiを使っていると想定されるのであれば、AIにおける自社の露出状況をモニタリングした方が得でしょう。

アネマでも月に8万円する海外ツールのProfoundを契約しており、各LLMの回答生成状況は日々モニタリングしております。

このように、世界中で盛り上がっている、「SEOがオワコン」とか、「これからはLLMOの時代だ」みたいな議論は、ちょっと見るべき着眼点が違うのではないかと思ったので、記事のテーマとしてみました。

ユーザーが青いリンクをクリックするなら検索順位を追うべきだし、ペルソナがChatGPTで意思決定するのであればGPTの回答をモニタリングすべきでしょう。

ただし、そこまで予算やリソースがないのであれば、基本的には従来SEOとサイト外でのWEB上の自社への言及(サイテーション)を継続的に得られるための活動をしているのであれば十分良い方向に進んでいくはずです。

なので、「SEOはしたくないけど、LLMOだけしたい」といった変なことは言わずに、最優先は「自社がこのキーワード、この文脈で露出できれば商品/サービスが売れるはずだ」という切り口を対策することを最優先にしていただければと思います。

今回は考え方が中心で、具体的に各社のサイトでユーザーを見て何をすべきかといった話はできませんでした。そこは、個別にカバーさせていただきます。ご相談したいと思った方は1時間の無料相談が可能ですので、お問い合わせいただければと思います。

» アネマにSEO(AI検索のSEOを含む)について相談する

それでは、次のブログまたは動画でお会いしましょう。