【必見】AI時代のSEO、今起きてる変化まとめ

ChatGPTやGeminiの目覚ましい進化、そしてAIエージェントの登場。さらにAI検索対策の必要性…。私たち多くの企業にとって、リード獲得の生命線であるSEOの現場では、2025年に入ってから、ゲームチェンジとも言える大きな変化が起きています。

当メディア(WEBマーケティングスタジオ)でも、AI Overviews(AIによる概要)の登場から始まり、ChatGPT proの衝撃、AI モードの影響、そしてLLMO(※正確にはGEO)への対応策など、その都度記事や動画で解説してきました。

ですが、正直なところ、「変化が速すぎて、最近の動きを追いきれていない…」と感じている方も多いのではないでしょうか? 特にここ1年間のスピード感は、すさまじいものがありますからね。

そこで今回は、2025年に入ってからのAIとSEOに関する変化を、「これ一本で」キャッチアップできるように、重要なポイントに絞って解説していきます。

動画版もありますので、「音声の方が聞きやすい」という方は、YouTubeの再生リストに追加するなどしてそちらもご活用ください。

では、まず今回はどんな変化を扱うのか、全体像をお見せします。

大きく分けると、こちらの5つです。

- 記事制作で生成AIを活用するのが業界スタンダードになる

- 検索結果ページがAIによる回答に置き換わろうとしている

- ChatGPTやGeminiからのコンバージョン(CV)が増えていく

- AI検索対策(GEO, 旧LLMO)の意識が求められる

- AIエージェントの進化にも期待

どれもインパクトの大きな変化です。

「うちはこれまでSEOがうまくいっていたから大丈夫だろう」とあぐらをかいていると、今年のこの大きな波に飲み込まれて、業界内でのポジションを失ってしまうリスクもあります。

逆に、これまでSEOでなかなか勝てていなかったメディアにとっては、たとえ資金力、人材、時間といったリソースで競合に劣っていたとしても、このチャンスを味方につけることで、一気に巻き返すチャンスにもなります。

それでは、順番に見ていきましょう。

記事制作で生成AIを活用するのが業界スタンダードになる

まず1つ目は、「記事制作で生成AIを活用するのが、もはや業界スタンダードになりつつある」ということです。

大きな転換点となったのは、昨年12月に私もYouTubeで「ChatGPT o1 proでWEBライターの仕事がなくなりました」という動画を出したのですが、あの辺りからです。この頃から、ゲームチェンジが本格的に始まったと感じています。

それまでは、生成AIの活用を部分的に試す人はいても、「基本的には使わない方が修正も少ない」「ましてやSEO会社がクライアントに納品する記事にAIを使うなんて、もってのほか」という風潮が強かったです。

ただ、弊社はSEO会社の中では小規模(上場している会社もありますからね)、どうしても人やお金といったリソースに限りがありました。だからこそ、自社で試行錯誤する中で、AIを活用することには早い頃から大きな期待を寄せていました。

GPT-3.5は正直、論外。GPT-4でもまだ厳しい。Claude 3.5 Sonnetでようやく部分的な文章調整には使えるかな、というレベルでした。そして、GPT o1が登場して、ようやく人間レベル。修正前提で現場でも使えるクオリティの文章が作れるようになったと判断しました。

そこでアネマでは、AIを活用することを前提とした記事制作サービスに、全ての受注を切り替えました。今では、人間だけでライティングする、というご依頼は、逆にお受けしていません。

ただし、これもその後、試行錯誤してわかったことですが、「誰でもChatGPTを使えばSEOに強い文章が作れる」というわけでは、決してありませんでした。やはり、SEO記事制作の実践経験が豊富な人がAIを使わないと、満足のいくクオリティの記事には仕上がらないのです。

AIに対して的確な指示(ディレクション)を出し、AIが生成した文章を適切に添削していく能力。ここには、やはり人間の経験が不可欠ですね。

この辺り、どうすればAIを使いこなして質の高いSEO記事を作れるのか、具体的な方法は「AI活用版 SEO記事の作り方」という動画で詳しく解説しましたので、お時間ある方はぜひご確認ください。

2025年現在では、他のSEO会社さんでも、AIと人間が協業する形のSEO記事制作サービスが登場してきています。

今後、AI×人間による記事制作は全国のSEO会社でスタンダードになっていくでしょう。弊社アネマにおいても今年2025年2月に県内の展示会に出展した際にはIT系の他社からも大きく関心をいただきました。

一方で、キーワードを入れるだけでAI記事をポン出しできるSaaS(ソフトウェアサービス)もありますが、注意が必要です。これらのツールは、一つのキーワードという非常に少ない情報から記事の全体を「推測」して生成するため、運営者がもつ独自の経験や、読者のもつ課題に対する自社サービスでの解決策の提示などを、うまく盛り込めません。

もちろん、修正して使うことが前提なのですが、結局、質の高い原稿に仕上げるためには、大幅な修正が必要になり、そこに大きな時間と労力がかかってしまうことが多いです。

また、そこを面倒くさがってAI記事作成ツールで生成された原稿をそのままアップしてしまうと、多くの場合、LLMが過去に学習した情報や、RAG(検索拡張生成)によって検索上位記事から引っ張ってきた情報を組み合わせているだけになりがちです。これでは、オリジナリティが不足し、Googleから評価されない、薄っすいコンテンツになってしまいます。

それゆえに、AI記事に+αを付与する存在として、人間の力が必要です。SEOのトンマナ合わせと独自情報の盛り込みは人の目で見ながら進めるべきなのです。

ちなみに、2025年9月時点での私の個人的な推しは、Gemini 2.5 Proです。ChatGPTやClaudeよりも、現時点では素晴らしいビジネス向けの原稿を生成してくれる印象です。質の高い記事構成案さえ作り込めば、文章化自体は以前よりもかなりスムーズになりました。

Gemini 2.5 Proは、皆さんがお持ちのGoogleアカウントから無料で体験できますので、ぜひ試してみてほしいですね。非常におすすめです。

検索結果ページがAIによる回答に置き換わろうとしている

2つ目の変化は、「Googleの検索結果ページ(SERPs)が、AIによる回答に置き換わろうとしている」という動きです。

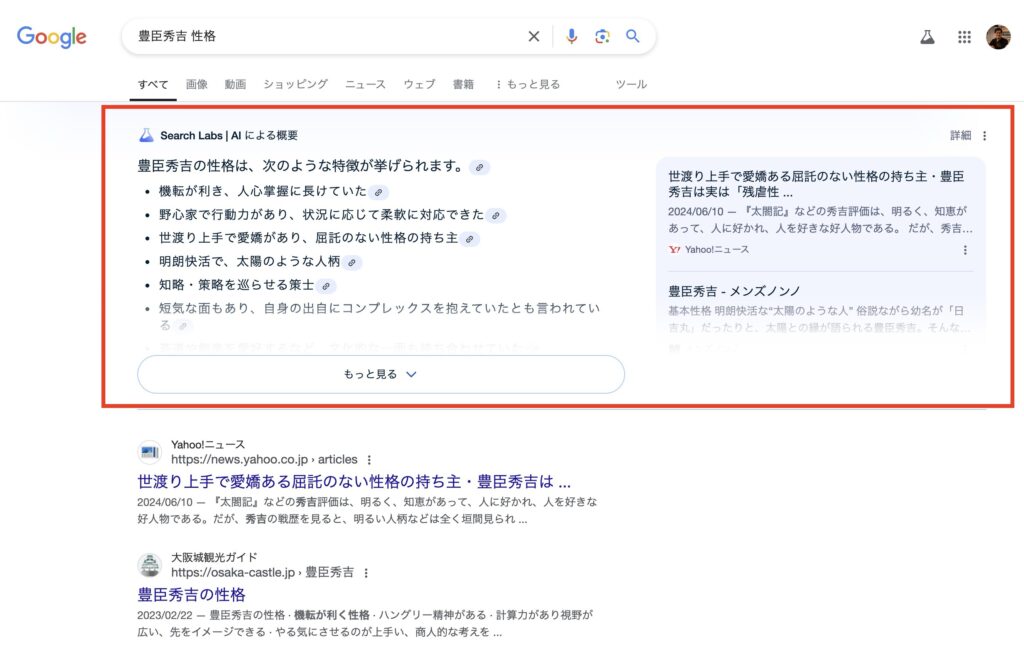

昨年、2024年の8月に、検索結果ページの上部にAIが生成した回答を表示する「AIによる概要(AI Overviews)」が導入されました。

この頃は、「〇〇とは?」のような、いわゆる「Knowクエリ」と呼ばれる情報収集系のキーワードが中心だったので、正直、私たちのメディア運用にそこまで大きなインパクトはありませんでした。

しかし、2025年の3月頃から、このAI Overviewの表示領域が大きく拡張され、文字通り、あらゆる検索クエリで表示されるようになってきています。

Knowクエリだけでなく、おすすめの会社やサービスをAI Overviewsが紹介したり、表示される場所もSERPs上部だけでなく、検索結果の真ん中あたりに、ひょっこり現れたりするなど、その表示パターンも多様化しています。

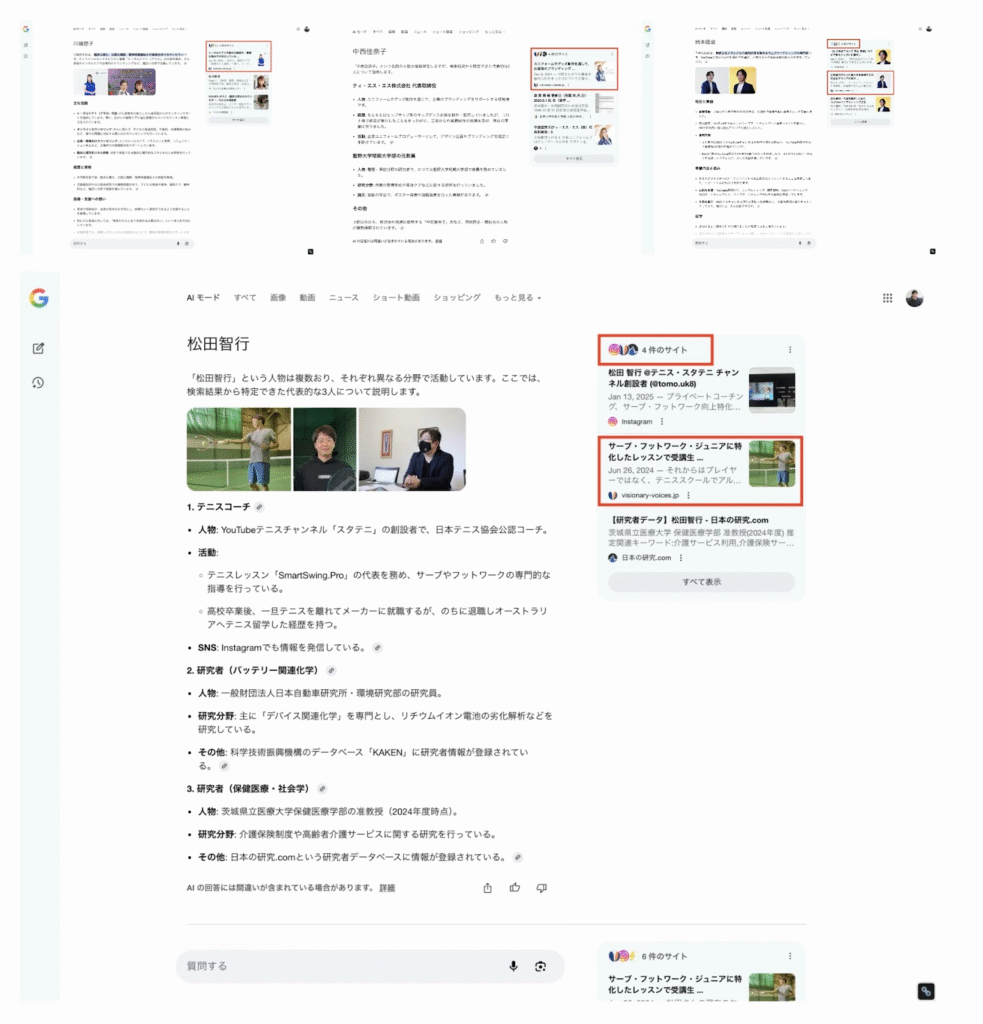

さらに、現時点ではすでに日本語版の「AI モード(AI mode)」が公開されています。これは、検索結果画面全体がAI Overviewsで埋め尽くされるような、まるでGoogle検索自体がChatGPTのようになってしまうような画面になっています。

このように、いよいよ私たちは、AIの影響から逃れることができなくなってきています。

ただし、ここで悲観的になる必要はありません。「AI モードが導入されたから、もうSEOは意味がないのでは?」と考えるのは早いです。

なぜなら、AI モードの回答も、基本的にはGoogleの検索結果を元に生成されているからです。つまり、Googleで上位表示されていれば、AI モードでも引用されやすくなる、という傾向は変わりません。

さらに言えば、サービスの紹介まではAI モードに置き換わったとしても、検索ユーザーが最終的に課題を解決するために具体的なサービスを必要としているのであれば、結局は詳細を知るためにWEBサイトを訪問します。ですから、WEBサイト自体の必要性がなくなるわけではありません。

あくまで、これまでは「Googleで上位表示されれば、それが直接アクセスにつながっていた」のが、その手前に「AI モード」という一枚のフィルターが入るようになる、というイメージです。

とはいえ、AIモードの回答だけでユーザーが満足してしまうような、表層的な情報(特にKnowクエリ系のキーワード)については、WEBサイトへの訪問は期待しにくくなります。そういったキーワードで上位表示を頑張るモチベーションは、正直、低下してしまうかもしれません。

今後は、すべての記事に同じコストをかけて管理するのではなく、その記事がAIモードの回答の”先”にある、サービスの比較検討や問い合わせに繋がる可能性があるか否かで、リソースのかけ方を変えていく、という判断も現実的になってくるでしょう。

ChatGPTやGeminiからのCVが増えていく

3つ目の変化は、「ChatGPTやGeminiといった、LLM(大規模言語モデル)からのコンバージョン(CV)が増えていく」ということです。

2025年の8月時点では、AI関連のジャンルを除けば、LLM経由のアクセス数はまだ全体の1%程度、CV数も月に1件あるかないかというメディアがほとんどだと思います。アネマの当サイトもGEO経由で月に2件お問い合わせがきた時もありましたが、IT業界かつ依頼側のリテラシーが高いことも大きいです。

ChatGPTも世界中で広く使われるようになりましたが、やはりまだ、検索においてはGoogleを好む人の方が多いでしょう。私自身も、GoogleとChatGPTを用途によって使い分けています。

例えば、ある程度「答え」が存在するであろう領域で、サクッと結論を知りたい時にはChatGPTを使います。一方で、自分が全く知らないジャンルについて、そもそも何を検索したらいいのか分からないけれど、とりあえず広く情報を集めたい、という時には、網羅性の高いGoogleの方が便利です。

今年でいうと、我が家(廣山家)では猫を飼いたいと奥さんと計画していたのですが、当時私は猫のことが全く分かりませんでした。このような時は、具体的な疑問すら思い浮かばないです。そんな時は、Googleで検索すると、SEO記事は網羅性が高いので、受け身でも関連情報をどんどん提示してくれて非常に助かります。

話を戻しますが、このように現時点ではGoogleが優勢ですが、徐々にChatGPTやGemini経由でのサイト流入の比率も大きくなっていくと考えられます。

特にGeminiは、テレビCMなどの効果もあってか、私の妹(20代)の話を聞いていても、若い女性層を中心にユーザーが増えている印象です。Xなどを見ているとGPTユーザーが多いように感じますが、Geminiも確実に浸透してきていますね。

ChatGPTやGeminiの利用機会が増えれば増えるほど、そこで情報を得て、そのまま紹介された会社のサービスを利用する、という流れも自然に増えていくでしょう。

AI検索対策(GEO)の意識が求められる

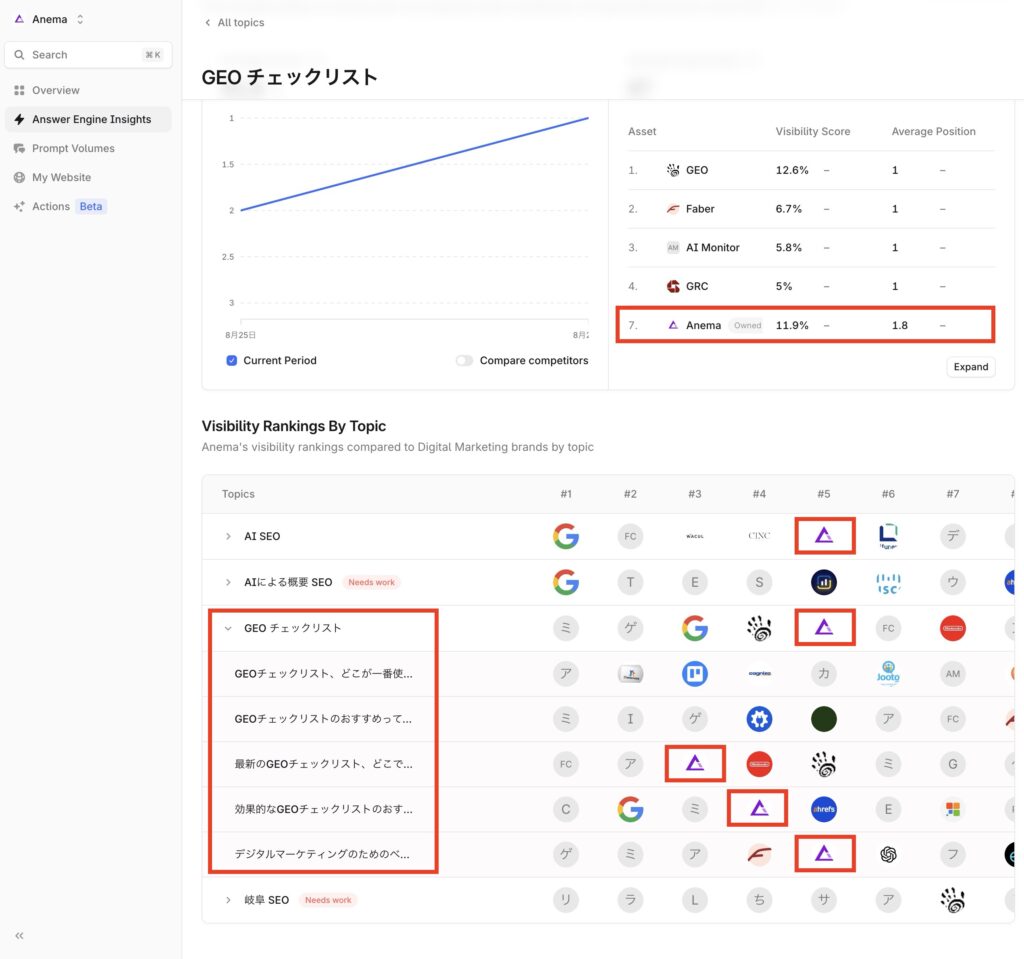

4つ目は、三つ目の話にも繋がりますが、「ChatGPTやGeminiからのCVが増えることを見据えて、GEO(つまりAI検索, 旧LLMO)への対策意識が求められる」ということです。

GEOとは、ChatGPTやGeminiのようなLLM(大規模言語モデル)に対して、自社の情報が最適に表示されるように働きかけることを指します。SEO(Search Engine Optimization)が検索エンジンへの最適化であるのに対し、GEOは”LLMの回答”への最適化、と考えてください。

これまで私たちは、ユーザーとの主要な接点であるGoogleでいかに上位表示されるか、SNSでいかに露出を増やせるか、ということを考えてきました。これからは同様に、LLM上で、いかに自社名や自社サービスを紹介してもらえるかを考えなければならない時代になってきています。

LLMにおける自社の露出には、大きく分けて2種類あります。一つは「情報の引用元」としての露出、もう一つは「おすすめの会社」として自社名が挙げられる露出です。

このうち、「情報の引用元」として言及された場合、クリックされてサイトに流入があったとしても、その主な目的は「情報を得ること」です。会社名の認知には繋がるかもしれませんが、直接的なサービスの利用検討には結びつきにくいかもしれません。

私たちが究極的に追求したいのは、後者の「自社名がおすすめされるかどうか」ですよね。「〇〇(分野)でおすすめの会社は?」とLLMに聞いた時に、自社の名前を挙げてもらえるか、ということです。

これについては、以前「GEO(旧LLMO)で自社名をレコメンドさせるにはどうしたらいいのか」という記事で詳しく解説しましたので、全体像を掴みたい方はそちらもぜひご覧いただきたいのですが、重要なポイントをここでも解説します。

GEOで自社名を出してもらうために、まず理解すべきなのは、LLM、つまりAIがどうやって文章を作っているか、その仕組みの基本です。

LLMは人間のように「考えて」いるわけではなく、「この言葉の後には、こういう言葉が続きそうだ」という確率的な予測に基づいて、文脈に合った「それっぽい」文章を生成しています。言葉と言葉の関係性を、膨大なデータから学習しているんですね。

重要なのは「文脈」です。AIに「この会社は、この分野で有名だ・信頼できる」と認識させるためには、「自社がポジションを取りたいトピック(分野)」と、「自社名やブランド名」が、WEB上の様々な場所で、関連付けてたくさん言及されている必要があります。

「うちのサイトだけで頑張って発信する」だけでは不十分で、他の信頼できるメディア(ニュースサイト、業界メディア、ブログなど)で、いかに多く、かつ好意的に取り上げられているかが、AIの学習にとっては非常に重要になります。これがGEOの最も本質的な考え方です。

実際に、VisionaryVoicesという弊社が運営しているブランディング向けのインタビューメディアがあるのですが、ここに掲載している方々はAI モードからも高確率で引用されております。

VisionaryVoicesに興味がある方は、お問い合わせよりお声がけください。

話を戻して、LLMは”Common Crawl“のようなWEB全体のクロールデータや、Wikipediaのような信頼性の高い情報源、書籍などから学習していますが、その際に質の低い情報は除外されます。ですから、信頼性の高いメディアに掲載されることが重要になります。

また、LLMには「カットオフ」という学習データの期限があります。これ以降の情報は、基本的に「RAG(ラグ)」と呼ばれるWEB検索機能を使わないとAIは知りません。

逆に新しい情報でもPR TIMESなどで告知していれば、ChatGPTもRAG(WEB検索)で見つけてきますので、自社の取り組みや専門性、事例を広報で発表していくことは非常に重要です。

またChatGPTのブラウジングでは、Microsoftの検索エンジン、Bingの検索結果を参考にします。つまり、RAG経由で自社情報をAIに拾ってもらうためには、既存のBing SEOで上位表示されていることが重要になる、ということです。

まとめると、GEOで自社名をAIにレコメンドしてもらうための方法は、

- 関連トピックでの自社の言及(サイテーション)をWEB全体で増やすこと

- 自社メディアでは業界におけるサービス内容や事例を発表していくこと

- 自社メディア自体の信頼性も高めること(運営者情報、専門性など)

- Google/Bingでの上位表示を維持・獲得すること

これらの活動を積み上げていくことが結果的にLLMに「この分野なら、この会社だ」と認識させることに繋がります。

これはGEOに限らず既存のSEOでも重要なので、小手先のテクニックではなく、価値ある事業を行い、それを効果的に世の中に発信していく広報力を含めた、本質的な取り組みが今求められている、と言えるでしょう。

AIエージェントの進化からも目が離せない

そして5つ目は、「AIエージェントの進化からも目が離せない」ということです。

AIエージェントとは、人間の指示なしに、自律的にタスクを実行してくれるAIのことです。「AI従業員」みたいなイメージですね。

YouTubeで過去に「ChatGPT Operator」というAIエージェントを紹介しましたが、Operatorや、Manus、Gensparkのスーパーエージェントなどが今日本でも注目されているAIエージェントです。

現状、資料作成のたたき台を作る、といった場面ではAIを活用できるシーンもあります。ただ、正直なところ、まだ「いかにもAIが作りました感」が出てしまうことが多いです。

例えばアネマのYouTubeチャンネルのスライドでは、部分的には使っていますが、まだ全面的には頼れないというのが私の実感です。

AIエージェントは、基本的にはPC上で完結するタスクを自動処理することを目指しています。私としては、SEO業務におけるキーワード選定や競合分析、記事構成案の作成といった、定型的な作業をAIエージェントに任せられないか、模索しているところです。

Operatorを試した動画を見ていただいた方は分かると思うのですが、現状では、タスクの途中で人間の確認や指示を挟まないと、すぐに処理が止まってしまうことが多いんですね。これでは、わざわざAIエージェントに任せるメリットが薄い、と感じています。

ただ、Manusなども含めて、私自身もう一度詳しく検証してみようと思っています。もし、実用的な成果が出れば、また皆さんに共有させていただきますね。

AI時代のSEOは今後も大きく変化していく

というわけで、今回は、変化の激しいAI時代のSEOについて、今押さえておくべき重要なポイントを5つに絞って解説してきました。

2020年から2024年末までの4、5年間にSEOの世界で起きたゲームチェンジよりも、正直、この2025年で、LLMを中心に発生したゲームチェンジの方がインパクトが大きいのではないか、と感じてしまうほどです。

今回の内容を踏まえて、 「じゃあ、うちの会社では今後、SEO戦略をどう見直せばいいんだろう?」 「自社の専門性を、どうやってGoogleやLLMに効果的に認識させて、SEOやGEOを改善していけばいいのか?」 といった、具体的な施策を自社の現場に落とし込んでいきたいとお考えの経営者の方、マーケティング担当者の方は、ぜひ直接お問い合わせください。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)について相談する

弊社では、AI時代のSEO・GEO戦略に関する無料相談も実施しています。無料相談だけでも、今後の具体的なアクションプランが見えてきて、非常に満足いただけることが多いです。ぜひご活用ください。

今回はここまでとします。また次の記事または動画でお会いしましょう。