サブドメイン・サブディレクトリ・新規ドメインはSEOでどれがいいのか?

サブドメインとサブディレクトリ。名称はよく似た言葉ですよね。

名前は似ているのですが、新しく用意するサイトでどちらにするかを適当に決めると、後々取り返しのつかないことになります。

「SEOはコンテンツが大事」とは言うのですが、コンテンツ以上にドメインで差がついているというのもまた、現場レベルで起きている事実です。

なんとなくサブディレクトリを使った結果、メインサイトの評価が下がってしまった…なんてことも起きるので、そうならないために、今回の話を必ず抑えてください。

今回の内容を最後までご覧いただくことで、サブドメインとサブディレクトリの違いがわかり、どちらがいいかを明確な根拠とともに選べるようになります。

当サイト「WEBマーケティングスタジオ」では、スタートアップから医療機関、上場企業複数社と様々な企業のSEO施策を回してきた廣山が「今日から使える」SEO知識を記事版と動画版で共有しています。

なお、本記事の動画版は下記になります。テキストと音声、好きな方でご活用いただければと思います。

サブドメイン・サブディレクトリそれぞれの特徴

まずは、サブドメインとサブディレクトリについて、簡単にまとめます。

サブドメイン・サブディレクトリの違い

まずサブドメイン・サブディレクトリの違いについてです。

本体サイトのドメインをanema.co.jpとしたときに、example.anema.co.jpのように、前に文字列がつくのがサブドメイン。

anema.co.jp/exampleのように、後に文字列がつくのがサブディレクトリです。

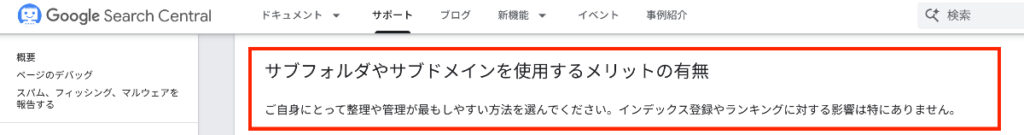

実はGoogleはサブドメイン・サブディレクトリを区別していないとしている

前提として、Google公式は「ご自身にとって整理や管理が最もしやすくなる方法を選んでください。インデックス登録や掲載順位に対する影響は特にありません」としています。

一応、サブドメインだろうと、サブディレクトリだろうと、同じ発信元のサイトとしてみなされます。

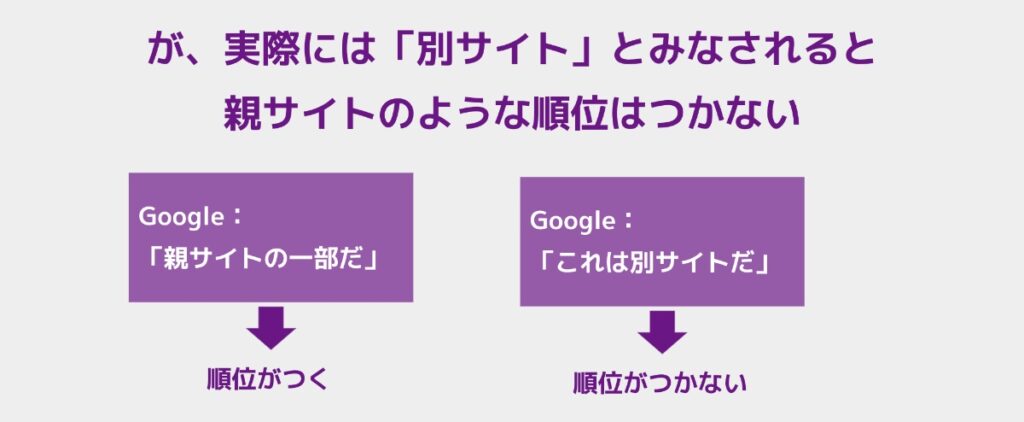

その上で実際にどう使われているのかの実態、メインサイトからの関係性、リンクのつき方によって別サイトとみなすか同じサイトとみなすかが区別されると考えてください。

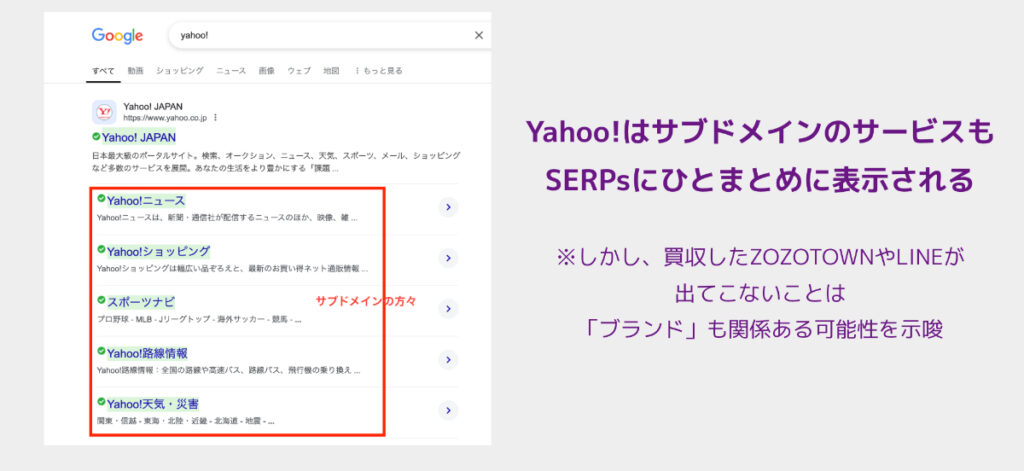

たとえばYahoo!がわかりやすい例です。Yahoo!天気やYahoo!ニュースはサブドメインとなっています。しかし、多くのユーザーが「これはYahoo!の中のサービスだ」と認識している。

その結果、[Yahoo]と検索したときに、検索結果のスニペットメニューにそれらのサブドメインのサイトも一緒に表示されています。サブドメインだけど、Yahoo!本体サイトの一部だと認識されています。こういうケースも存在するという話です。

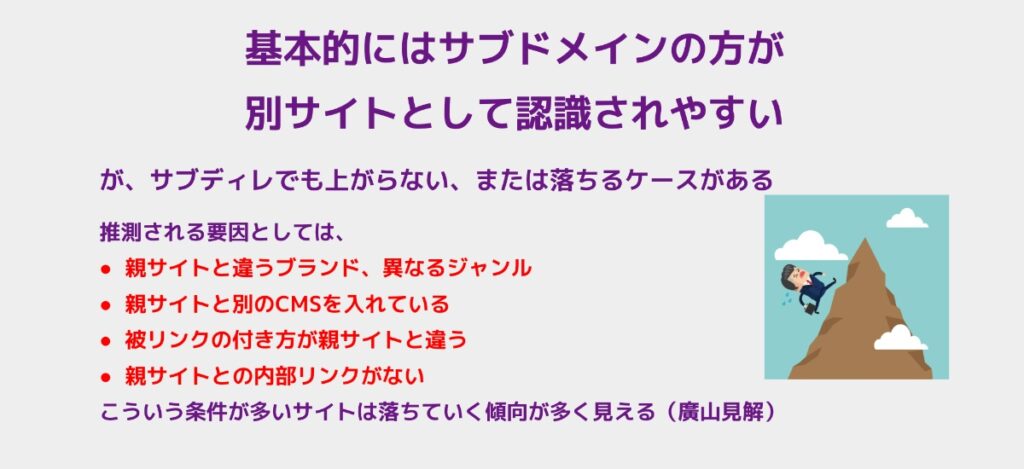

ただ実際の運用では、サブドメインは親サイトとは別のサイトとみなされやすいです。サブディレよりも遠いのです。そうすると、親サイトとは別のサイトとして扱われるので、SEO評価も別でされることになってしまいます。

サブドメインの特徴

サブドメインですが、サブディレクトリよりも本体サイトと遠い機能を期待しているときに使われます。

サブドメインは、同じオーナーが経営する、まったく別のフランチャイズのようなものだと思ってください。

このとき、基本的に本家とは異なるサイトとみなされるので、メインドメインのSEO評価をほとんど引き継ぎません。本家サイトとは別のテーマのサイトを作りたいときに使われるのが一般的です。

では、SEOとしては全然メリットがないかというと、「新規ドメインよりはマシ」レベルとなります。

少なくともSEO上で短期的な成果を求める手段としては、「サブドメインは向いていない」と言ってしまっていいでしょう。

サブディレクトリの特徴

次にサブディレクトリについてです。

先ほどの喩え話で言うとしたら、サブディレクトリは自分の店の中に専用のエリアを作るようなイメージです。

そのため、店全体の雰囲気に合っていれば効果的ですし、逆にそこだけまったく違う雰囲気になっていれば「あのお店、少しおかしいかも…」と思われてしまうわけです。

サブディレクトリを効果的に使った場合のメリットは、2つあります。

まず1つ目は、その店のもともとの評判、つまりメインドメインのSEO評価をそのまま引き継げるという点です。サブディレクトリの方が「サイト内の一部」だと見なされやすいので、そうなります。

いわゆる「ドメインパワー」というものが重要視される今、これは非常に大きなメリットであると言えます。

そして2つ目。サブディレクトリを作るという行為は、本来のWebサイトの仕組みとしては「サイト内に新たなコンテンツを増やす」ことなんです。これが高評価に繋がる可能性があります。

たとえば、メインサイトと同ジャンルの別のサイトをサブディレクトリで作り、とても高品質なサブサイトができたとします。サブサイトの出来が良ければ、そっちにリンクをしてくれるメディアも出てきますよね。

これがメインサイトと同じ分野であれば、ドメインとして同一ジャンルの被リンクを獲得したことになるので、メインサイトにも良い影響が出てくるわけです。

例えば、テニススクールの会社のサイトで、テニスのノウハウ解説記事のサブディレで被リンクを得たり、テニスラケットの物販で被リンクを得るのは全体としてポジティブということです。

「サブディレクトリを使って別の分野で高品質なサイトを作った場合」だとどうなるのか。その場合は、「メインサイトのahrefsのDRも上がりますが、メインサイトの方への貢献度は低い」という状態になります。

極端になると、メインサイトもドメインパワーは高く見えるのに、実際には強くないサイトになってしまうおそれがありますね。

例えば、テニススクールの会社で、ゴルフのディレクトリ、ゴルフの記事を作って、そこの被リンクを得ても、DRは上がるでしょうがテニスの記事が上がりやすくなるかというと、、、ですよね。

ここまでをまとめると、サブドメインだろうとサブディレクトリだろうと、本来Googleは区別しないとしている。しかし、実際には活用の仕方によって別サイトと認識することがある。

メインサイトとは別のサイトをつくりたい我々としては、サブドメインは、同じ人がやっているまったく別の店舗のようなものと考えるといいです。特定のテーマやサービスを独立して展開したい場合にはサブドメを活用するのが自然です。

ただしその場合、メインサイトのSEO評価はほとんど引き継がれないので、検索順位を上げたいならメインサイトとは別で対策が必要になります。

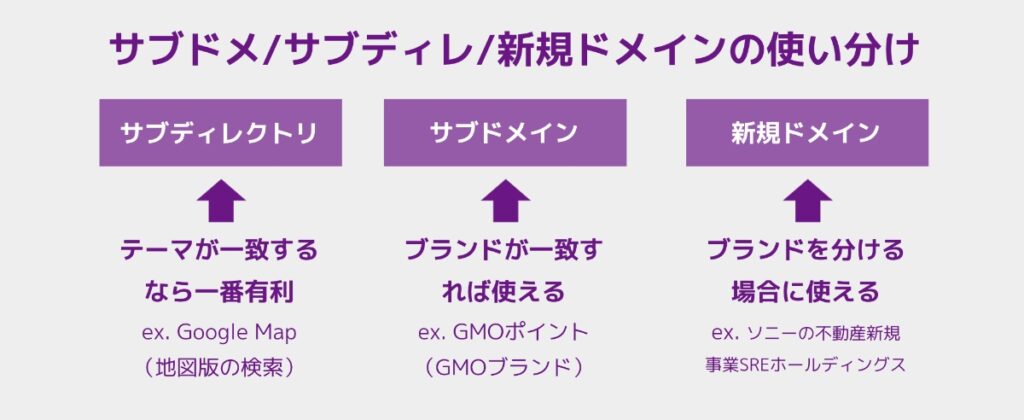

一方、サブディレクトリは、自分の店舗の一角に特別コーナーを作るイメージ。ジャンルが近い時に使われ、メインドメイン自体の評価を引き継ぐのでスタートダッシュに強い上に、コンテンツの質が良ければメインサイト自体の評価を上げる材料となる場合もある。

簡単にいうと、メインサイトと違うジャンルはサブドメイン、一緒ならサブディレクトリ。SEOに強いのはサブディレクトリです。

基本はサブディレを使えるか考える。ダメならサブドメを使えるか考える、違うなら新規ドメインですね。

そのため、企業配下のサブディレクトリをアフィリエイターに貸し出す「ドメイン貸し(寄生サイトともいいます)」がここ数年大きな問題となっていました。

ここについては後ほどまた触れます。

場面ごとにサブドメインとサブディレクトリの使い分けを解説

次に、サブドメインとサブディレクトリ状況ごとに具体的にどっちを使っていくべきか整理します。

採用サイトはサブドメインとサブディレクトリ、どちらがいいのか

まず採用サイトの場合、私ならSEOしたいのでサブディレで作ります。

採用サイトは「SEOで人を集める必要がない(SEOで集客している採用サイトは少ない)」ですよね。会社名などで指名検索した方や求人メディアなどから引っ張ってくることが多いです。

そうすると、ドメインの評価を気にする必要がないわけです。それに、採用サイトの場合、商品販売や株主向けの情報掲載が目的のメインサイトとはターゲット層が異なります。

そのためCSSごとデザインをガラッと切り分けて作りたいっていうこともあり、これらの理由からサブドメインがよく使われます。

しかし、採用でもSEOしたい(求人サイトが強いですが、僕もSEOからの採用エントリー獲得事例はあります)場合はサブディレクトリの方がいいでしょう。

サブディレクトリであっても、別のCMS(サイトのテーマ)を入れることはできますので。

オウンドメディアはサブドメインとサブディレクトリ、どちらがいいのか

企業が自社ブランド内で運営する別サービスは、新規ドメインにするケースがまず多いですが、本体サイトと密接な関係にあるものであればサブドメイン、サブディレクトリでもいいでしょう。

例えば、GMOは別ドメインのサービスが多いですが、「GMOポイント」というサービスはサブドメインです。

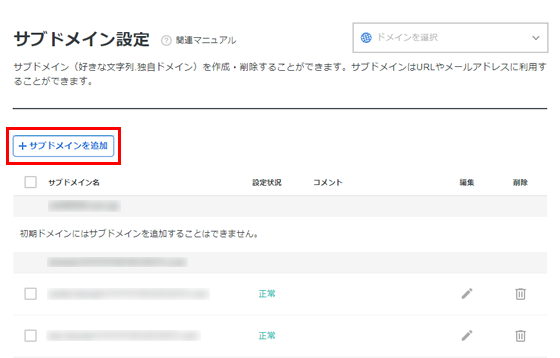

あとはサーバー会社。レンタルサーバーが、サーバー契約者に提供しているサブドメインがあるのはわかりますか。

初心者ブロガーがウォーターサーバーのアフィリエイトサイトに使ったり、資産運用のサイトに使ったりしますが、そういうのを提供する場合は、別サイトとみなしてもらいやすいサブドメインがいいですね。

Googleのサポートなんかも、google.com/supportではなく、support.google.comとなっており、サブドメインです。google.com自体が検索エンジンサービスなので、その配下ではなく別サービスであることをサブドメイン利用によって表現していると思います。

コーポレートサイトとは分けて、自社商品の販売用ECをサブドメインでもつことがあります。例えば、医療クリニックが自社ECをサブドメインでつくるなど。この場合もサブドメインにすることが多いです。

フランチャイズはサブドメインとサブディレクトリ、どちらがいいのか

フランチャイズを含めて、地域別サイトで使う場合、example.com/tokyoやexample.com/osakaのような感じでサブディレクトリでいいです。

これを都道府県別のサブドメインで別サイトとして立ち上げたら、SEO的に管理するサイトが増え、運営リソースが分散するのであまりメリットがありません。

あえて別の新規ドメインで取得して、都道府県ごとにお互いに被リンク付け合いまくってドメインを強くするというリッチな戦略をとっている事例も把握はしているのですが、資金力ある富豪の戦略です。

あと、フランチャイズも本部がサイトを運用して、加盟店には固定ページを渡すだけにしてあげるといいと思います。

そうすると、加盟店は新規でサイトを作る必要がなく、本部は「集客」という大きな付加価値を作れたり、加盟店の独立を防いで自社に残ってもらう強みにできたりするはずです。

自社ブログはサブドメインとサブディレクトリ、どちらがいいのか

自社のコーポレートと違うジャンルのメディアサイトならサブドメインがいいです。

自社公式サイトに入れて違和感のない、同じジャンルの記事からブログ用のディレクトリをつくってそこに入れていいです。/columや/blogなどをつくって管理している会社が多いです。

サブディレクトリのディレクトリ構造はどうしたらいいか

ブログを格納するページ群にはディレクトリ構造として/coloumを入れるべきなのか、入れなくてもいいのか。

この観点でいうと、/blogを挟まずに直接/パーマリンクとしてもいいのですが、企業サイトのように多くのページを持っているサイトだと、GA4でブログだけのアクセス数などを見ようとしても分析しづらくなってしまいます。そういう観点からも階層を入れておくとよいです。

たまに項目ごとにめちゃくちゃ細分化してディレクトリが分かれているサイトも目にするので、カテゴリーごとにディレクトリを分けるべきですかという質問も頂きますが、Google社のジョン・ミューラー氏が、2022年5月に、ディレクトリ構造については「SEO結果には関係がない」と断言しています。

URLにスラッシュがいくつ含まれているかはその記事の評価とは無関係であり、トップページから見たい情報に何クリックで辿りつけるかの方が遥かに重要である、と。

カテゴリーごとにディレクトリ分けすることを重要視する必要はなく、ユーザーが目的のページまでに少ないクリック数で辿り着けるサイト構造にすれば良いです。

ディレクトリ分け自体はあまりSEOの強弱に影響がないと考えています。

例として、アフィリエイトが最強クラスのメディア、mybestもURLにディレクトリ構造をもっていません。AmazonもSEO強いですが商品ページURLはとくにディレクトリ分けしていませんし、Wikipediaも同様です。全部/wikiディレクトリに入っています。

ex. https://ja.wikipedia.org/wiki/(ここにキーワード)

サブドメインと新規ドメインはどっちがいいのか?

親サイトと別のジャンルのサイトを作りたい場合、サブドメインと新規ドメインはどちらかが望ましいか解説します。

新規ドメインの方がサブドメインよりもおすすめなケース

まず新規ドメインですが、こちらをおすすめするパターンは大きく分けて2つあります。

①ブランドがメイン事業とは別のとき

例えば、我々がナイキを運営しているとします。これからアディダスをつくりたくなったとき、ナイキのサブドメインにするのは違和感がありますよね。

僕たちは採用担当者や事業責任者・営業担当者向けのインタビューメディア、VisionaryVoicesを運営しているのですが、これは新規ドメインでつくりました。

アネマ公式サイトのサブドメイン・サブディレで作った方がもちろんDRは高いのですが、利用者も「どっかの企業のコーポレートサイト」に載りたいわけではないですからね。別ブランドの方がいいので、ドメインもわけました。

②将来売却を見据えた別事業をつくるとき

事業売却、サイトM&Aを見据えると、自社のコーポレートドメインから切り離してドメインを持っておいた方が都合がいい場合がありますよね。

サブドメインの方が新規ドメインよりもおすすめなケース

- 基本的に売却予定がなく、自社だけで運営していくつもりの場合

- SEO目的ではなく、機能として親サイトとは別のサイトがほしいだけの場合

- ブランドが親サイトと同一のもので運営できるサイトの場合

長期軸や売却可能性のある事業の場合は新規サイト。

ドメインパワーが関係ない採用サイトやインターン募集など、機能が必要でサイトを作るのであれば、サブドメインのように使い分けられます。

サブディレクトリ貸し(寄生サイト)の対策状況

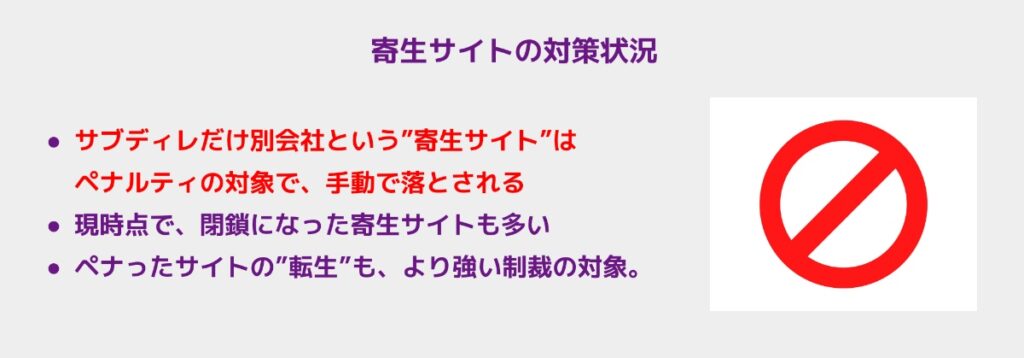

先ほどチラッと話に出た、「企業のサブディレを借りてアフィリエイトサイトを運営する」という寄生サイトが今は対策されたのかについても触れます。

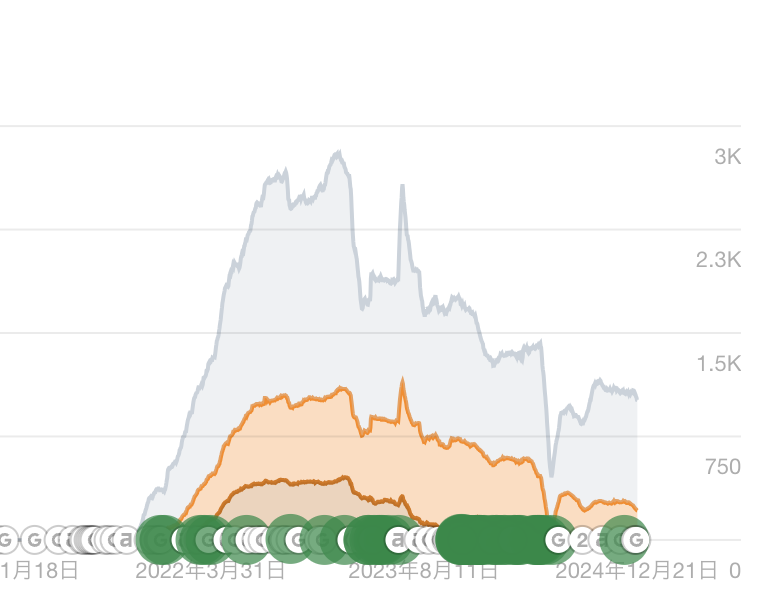

いわゆる「サブディレ貸し」として広まった手法です。2020年ごろからドメイン重視の傾向が強くなり、個人ブログがかなり厳しくなりました。それにより、2021年ごろから、SEO界隈で流行った手法です。

大手企業のドメインをSEO会社が借りて、サブディレでアフィリエイトサイトを運用するという方法で検索順位を上げていました。

例えば、AKB公式サイトのサブディレクトリで、脱毛アフィリエイトサイトが運営されたことで話題になったりしていましたね。大手の新聞社や出版社ですら当時はサブディレ貸しを行っていたのですね。

Googleは「元のサイトの管理者による監視や関与なしに、サブドメインやサブディレクトリに作ったサイトを、あたかもメインサイトの一部であるかのように振る舞うのは推奨しない」と明言しています。

Googleはこのようなサブディレだけ落としたいものの、自動で落とそうとすると本体サイトにもペルナルティを与えそうで、なかなか本体とサブディレを区別できずにいました。

手動ペナルティで落としたりはしていたのですが、ペナルティをくらった記事を別のドメインにリダイレクトさせる人もいて、それでまた生き返ったりしていたちごっこだったのですね。

ただ、これも2024年11月に、ペナルティくらったサイトを転生とかさせているサイトにはもっと強いペナルティをくらわすと表明しました。

一時期あれだけあったサブディレ貸しメディアも、そんなこんなで今ではほとんどどこかへ行ってしまいました。

最近はエンティティ重視になってきていると感じます。

エンティティとはあなたや会社などのブランドで、他の一般キーワードと区別できる概念のことなのですが、世の中に実態があり評価されているエンティティをSEOでも上げたいと。

親サイトのDRがいくら強くても、サブドメインやサブディレクトリのサイトの中身が親とまったく異なってて、それがSEO目的で作られているものだとしたら、検索順位としては上がりにくくなってきています。

実際に、とある協会が運営している宅食に関するアフィリエイトサイトがあるのですが、ahrefsで分析すると3位以内に表示されているキーワード数が急激に落ちてきています。

また、保険会社がサブディレで運用した資産運用、投資、住宅ローンに関するアフィリエイトメディアがあったんですが、こちらについては現在すべての記事が削除されてしまっています。下手に運用しているとメインサイトにも影響が及びかねませんから、それを避けようとした動きだと考えられます。

貸す側にもリスクがあるというですね。なので、この記事を見ている大手企業の方がいらっしゃったら、サイト貸しの営業がSEO会社から来ても乗らないように気を付けていただきたいと思います。Googleも対策を進めていますし、今やペナルティの対象になるリスクにすらなりますからね。

特に医療系などのYMYLジャンルで、「ジャンルが近いのでメインサイトも順位が上がりますよ」とか営業されたら引っかかってしまうメディア運用者もいるかもしれません。

でも、今やGoogleはしっかりその動きを見ており、ペナルティの対象としています。企業は他社のアフィリエイトを自分でするのではなく、自社の本業で勝負した方が良いということです。

昔、二次請けで関わっていた会社で誰もが知っているような大手企業がこっそりアフィリサイトをやろうとしているのを見たことがあるんですが、ダメでしたね。

運営会社の名前を出せない、運営会社からリンクを晴れないようなメディアはうまくいきません。「自社のコーポレートサイトのTOPページから堂々とリンクを貼れるか?」というのを投資としての基準として判断するのがいいのではないかと考えています。

変な施策に走ってメインサイトも吹っ飛んでしまったら、基盤事業も揺らぎますよ。

自社のコーポレートサイトそのものを最強にして、そこから自社サービスを発展させていくのが今のSEOの成功法です。

今回サブドメインまたはサブディレクトリでサイト制作したいと考えているということは、これからメディア運用したいということだと思います。

そういう企業の担当者が、自社用にSEO壁打ちできるように、顧問やSEOコンサルを受けたまわっています。ここで運営方針をガチっと固められれば、あとは安心してまっすぐ進むだけです。

SEOの記事制作や固定ページ制作のワイヤーフレーム・原稿作成も医療機関や上場企業のを今も承っていますので、是非ご相談ください。

» SEO/GEO(AI検索対策)についてアネマに相談する

それでは、また次の記事または動画でお会いしましょう。