YouTube運用はSEOにもプラスの効果はあるのか?

YouTube運用はSEOにもプラスの効果があるのか?今回このテーマに対して、自社の経験も踏まえてお話しできればなと思います。

先日、私たちがいつもお世話になっているアカシアの岡本さん(YouTubeでコラボしたりもしています)がこんな2つのXポストをされていました。

toBは認知→リードに大きな溝がある 弊社も問い合わせをしていただいた方に経緯を聞くと 「なぜか岡本さん知ってて…そこでYouTubeでたまたま見つけて良いなと思って」 みたいなのが多い。認知→リードの距離が遠いわけです YouTubeはそこの距離を狭め、架け橋になる BtoB企業はYouTube。

YouTube経由でのリード獲得も凄いが、多分YouTubeを運用するとHPの検索順位も上がるんじゃないかという仮説 YouTubeを始めてから、「YouTube業者がないか検索したら出てきて…」みたいに言われることも増えた ブログ頑張ってる企業さんも、のんびりでも良いからYouTubeやると良いんじゃないか

このような投稿ですね。

一つ目は「YouTubeから認知獲得〜お問い合わせ」ができること、二つ目は「YouTubeをやるとSEOにもポジティブなんじゃないか」という仮説。

一つ目は、弊社アネマでもこれまで多くの事業者様にSEOのご相談をいただき、現状のサイト課題の分析と、現状のリソースの中でどんな打ち手があるか一緒に考えてきましたので、間違いなく可能です。

二つ目は、Googleが公式で「YouTubeやるとSEOにも意味がある」とは公言していませんが、私も完全に同意見です。

私自身もこんなXのポストをしてみました。

企業のブランドを向上させるくらい、ちゃんと運用されているYouTubeは、SEOにも間接的に効いてくる印象です👍

(ブランドを認知した読者のユーザー行動が変わる、クリック率が変わる、検索エンジンから見ても実態があるので信頼性が高まる)

「YouTubeチャンネルを立ち上げる=SEOでもWEBページの順位上昇」こんな単純なものではないと思っています。

しかし、アネマの自社サイトにおいても、

- SEO会社としては後発(法人化してからまだ3期目です)

- メディア予算としては大手の1/10、1/20(SEO会社でもTOPは上場企業が何社もある正解ですので)

という厳しい状況の中で、ドメインの弱さの割には自分の分析以上に順位が上がるなぁという肌感を持っています。

これがなぜか?と言語化するといくつかポイントがありますので、ここを深堀ってお話ししていきます。

なお、この内容はYouTubeでも解説しましたので、テキスト/音声の好きな方でご覧ください。

なぜYouTube運用をするとSEOにもプラスの効果があるのか?

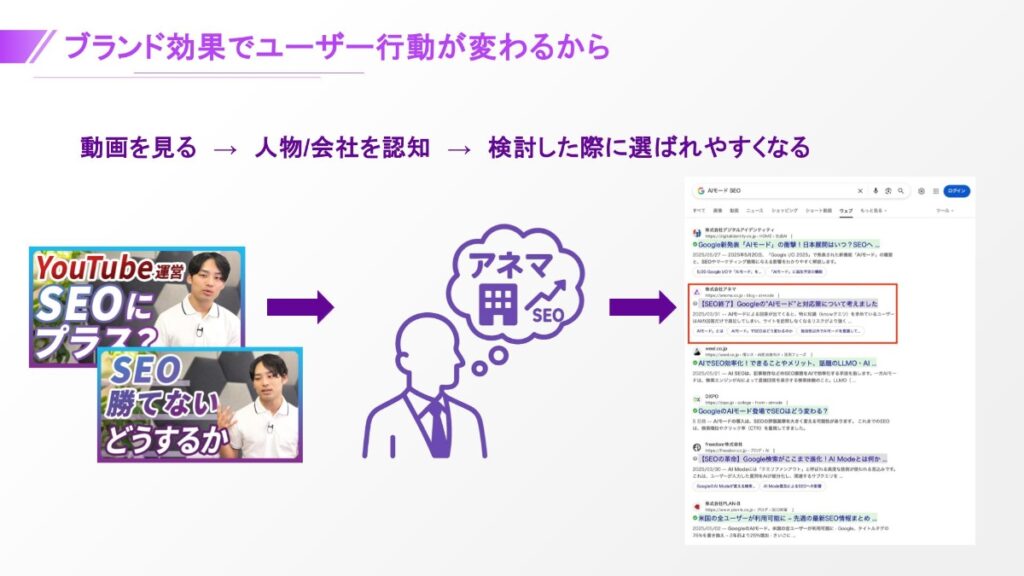

なぜYouTube運用をするとSEOにもプラスの効果があるのか。まず一つ目は、「ユーザー行動が変わる」という観点です。

ブランドを認知した読者のユーザー行動が変わるから

先ほど「YouTubeから認知獲得〜お問い合わせ」までができると話していましたが、「YouTube運営から認知を作れる」というのがポイントとなります。

例えば弊社アネマを例にすると、あなたがYouTubeでこの動画を見てくださる

→すると、「SEO会社のアネマ」というブランドを知ってくださります

→あなたの脳内に「SEO会社」はいくつかあると思うのですが、その中の脳内SEO順位のどこかにアネマがランクインします

→その状態で、後日SEOに関して検索するとします

→検索結果ページ(SERPs)には、サイト名・ファビコン・ページタイトル・メタディスクリプション程度の少ない情報しかなく、これらの情報を元に1〜10位のどの記事をクリックして読むかを判断します。

ページのタイトルや掲載順位の影響が前提として大きいですが、「知っているブランドか」というのもクリック率に影響します。

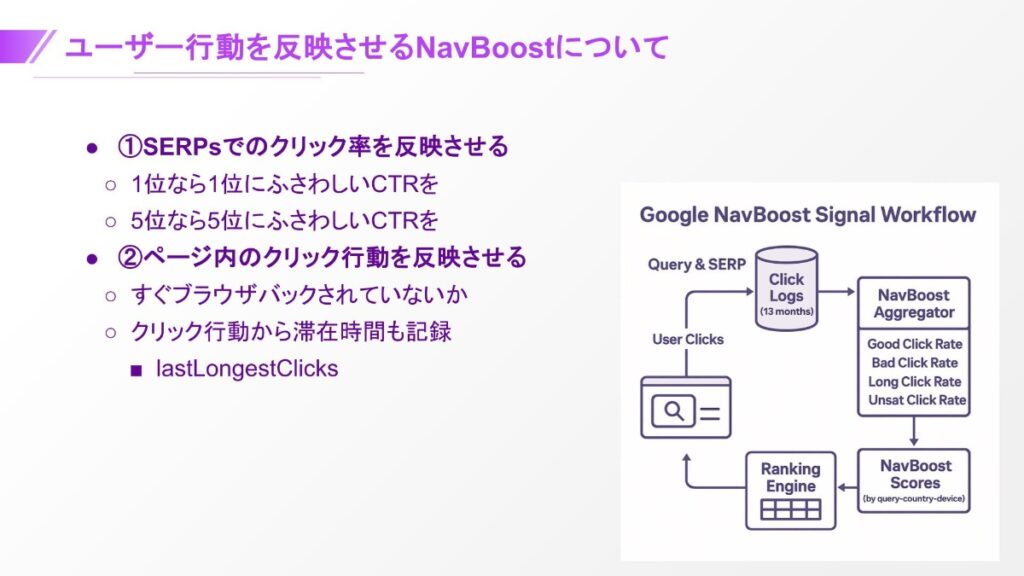

Googleには”NavBoost”というアルゴリズムがあり、これはユーザー行動を読み取る仕組みです。

検索エンジンは「文章そのもの」は理解できていないので、SEOで順位づけするのにあたり、ページ内でどんなキーワードが使われているかとユーザー行動を見ています。

ユーザー行動を見ないと、キーワード詰め込みがハック的に有効になってしまいますので。

初期のGoogleはそうだったのですが、背景色と同じ文字色のキーワードをただ詰め込んだだけのようなスパムサイトを上位表示したくないので、今はユーザー行動を重視しています。

スパム記事だと、ユーザー行動が付いてきませんので。

NavBoostでは、検索結果ページのクリック率が検索順位に影響するとされています。「1位なら1位に相応しいクリック率を。」「5位なら4位には負けていいけど、6位には勝てるクリック率を求める」ということです。

「7位であっても、もし3位よりも大きくクリックされるのであれば、それはユーザーがそのページを求めているんだ」ということで、順位が上がりやすくなります。

反対に、記事公開してすぐに1位を取れたとしても、検索結果ページ(SERPs)でのクリック率や記事に入ってからの滞在時間が付いてこなければ「求められていたページでは無いんだ」と判断し、順位を下げることに繋がります。

これが普段皆様のWEBページの検索順位が上下動する、一つの要因です。

で、話を戻しますと、YouTubeで会社名などの「ブランド」を認知している場合、信頼があればSERPsでのクリック率も上がるだろうということです。

SERPsでのクリック率も上がるし、ページ内もちゃんと信用の元で読み込むので、滞在時間も伸びるし、ブラウザに直帰されてしまう確率も低くなると思います。

結果として「ユーザーの満足度が高いページ」と相対的に認識しやすくなり、これがSEOでもポジティブな影響をもたらすだろうということです。

ただし、そのWEBページを読む方全員があなたのYouTube視聴者なわけではないので、全員のユーザー行動が変わるわけではありません。

なので、そもそものWEBページのタイトルや本文といった「中身」に比べれば、YouTube効果は弱いということになります。

加えて、YouTube発信がもしマイナスブランディングになっていたとしたら。逆に、SERPsでのクリック率も下がるだろうし、滞在時間も落ちる影響も想定されるわけです。

このように、SEO順位というのは、間接的に「ブランディング効果」の影響を受けることは理解いただけたと思います。

逆に、WEBページの作り込みや被リンク獲得を頑張るだけがSEOではなくて、「WEB上のブランディング」の影響も与えていけるのがSEOです。

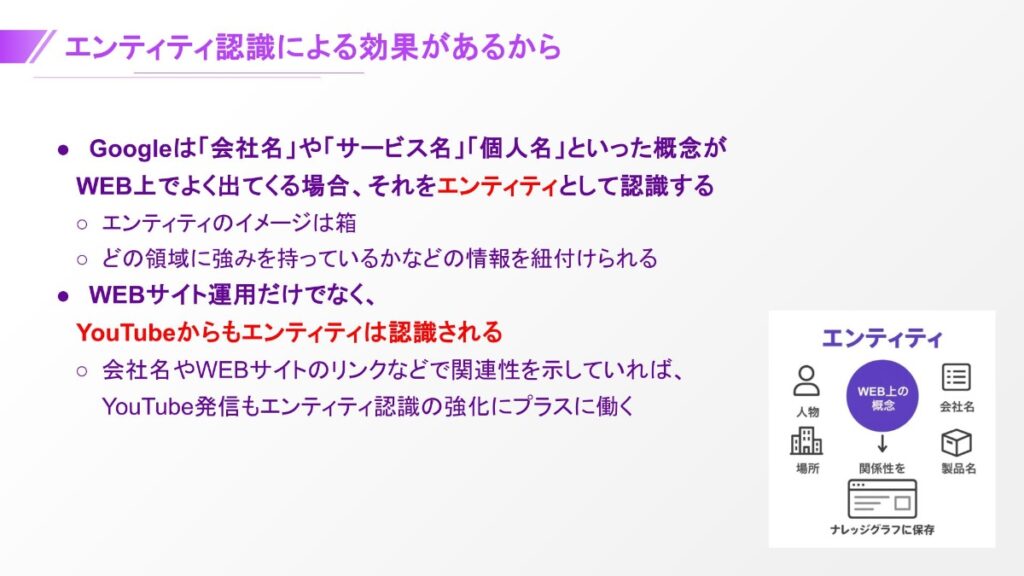

エンティティ認識による効果があるから

「なぜYouTube運用をするとSEOにもプラスの効果があるのか」の2つ目を話します。

それは、検索エンジンから見たときに「実態」があり、信頼性が高まるからです。

皆様は「E-E-A-T」という概念を聞いたことはありますか?

Googleの「検索品質評価ガイドライン」という上位表示するコンテンツの基準を示しているドキュメントにて提示されている基準になります。具体的には、「Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、 Trustworthiness(信頼性)」のことを指しています。

- 経験談が大事だよ

- 専門家にインタビューしよう

- 信頼性あるサイトから記事を出そう

などと聞いたことがあるかもしれません。

生成AIもここ2年もものすごく進化してきていて、「正しいこと」は誰でもすぐわかるようになりました。プロじゃなくても、AIを使ってプロ級の発信ができるようになりました。

だからこそ、「誰がいうか」というのが重んじられているわけです。

私たちでも、AIエージェントについて、東大松尾研出身のAIエンジニア安野さんの説明を聞くのと、居酒屋の大将から話を聞くのでは、情報の信頼性や聞く態度も変わってきますよね。

逆に、居酒屋で「美味しいメニューはどれだ」という話であれば、あんまりお酒飲んでいるイメージがない安野さんよりも大将の方が信頼性があるわけです。

SEOでも同じで、「運営元がそのジャンルにおいて権威者か」または「経験を持っているか」というのは非常に重視されています。

ゆえに、自分は何者なのかをブランディングしていく必要があるわけです。

WEBサイトにおいても個人の本名を出したプロフィールページを作るべきだし、その中でどんな活動歴があるのか、どんな資格を持っているのか、どんなメディアに載ったのかなど出していくといいでしょう。

このようにWEB上で個人名だったり、会社名をブランディングしていくと、その個人名や会社名といったエンティティ(実態)を検索エンジンもどこかのタイミングで認識できます。

YouTube運営もまた、この「エンティティ」を検索エンジンに伝える手段となります。例えば、このチャンネルWEBマーケティングスタジオでいうと、YouTubeのチャンネルプロフィールにおいて、リンク先にアネマ公式サイトや私のXのアカウントがリンクされています。

WEBサイトの方では、このチャンネルやXアカウントにリンクされています。

Xのアカウントでは、このチャンネルにリンクしています。Googleビジネスプロフィール(Googleマップに出てくるやつですね)でもWEBサイトやYouTubeにリンクがあります。

このように、アネマ関係の運営メディアが相互にリンクがあることで、Googleは「アネマ運営の各メディア」を理解することができます。

この状況を作った上で、WEBマーケスタジオのこのチャンネルからSEOで情報発信すれば。Googleは「アネマはSEOについて継続的に情報発信している」と理解できます。

これを積み重ねていくと、アネマのエンティティにおいて、「SEO」というジャンルにおいては信頼性がある状態になるでしょう。

冒頭のアカシア岡本さんの例だと、

YouTube運用って地味にSEOでは難しいキーワード。その中でブログを数記事しか入れていないアカシアのHPが表示される時点で、かなり効いている気がします

ブログ×YouTubeでゴリっと資産性のあるメディアを作り込むのが企業の集客戦略のメジャーになりそう

と私の投稿に対してお返事くれましたが、普通弱いドメインだと狙いづらいキーワードでもエンティティの評価があれば狙いやすくなるというのはあると考えています。

例えば私が観測した例だと、アパレルにおいて、ZOZOTOWNは大手です。被リンクも莫大に持っています。しかし、特定のニッチなジャンルでは、WEBサイトでいうと圧倒的に被リンクは少ない弱小サイトでも、Instagramでフォロワー数万人いる人気ブランドであればZOZOTOWNに勝っていたりすることもありました。

さらに、YouTubeの動画そのものがGoogleのSERPsに出ているのは皆様見たことがあると思います。

![[AI ブログ 作り方]の検索結果](https://anema.co.jp/wp-content/uploads/AI-ブログ-作り方の検索結果-1024x822.jpg)

YouTubeとGoogleは買収の関係で親会社はAlphabet社で同じです。InstagramやFacebookでコンテンツが高評価である以上にYouTubeのアカウント評価や動画の評価はGoogle検索においても影響が出ている気がします。

指名検索による効果があるから

「なぜYouTube運用をするとSEOにもプラスの効果があるのか」の3つ目は指名検索の影響です。

これもまたブランドの話になってくるのですが、「指名検索」、すなわち「アネマ」や「アネマ SEO」「廣山晃也 SEO」などといったブランド名の検索のことですね。

指名検索する方が増えると、特に「アネマ」と「SEO」がセットで2語で検索された場合に、Googleとしては「アネマはSEOで信用があるのだ」と判断できます。

先ほどGoogleではエンティティが大事だということを話しましたが、「誰がそのジャンルで信用できるのか」といったシグナルはGoogleが求めているものです。指名検索はその中の一つとして機能します。

たまに「広告を出したらSEO順位が上がった」という声がありますが、これも指名検索による影響だと考えられます。

テレビやWEBで広告を配信する→指名検索が増える→そのシグナルでSEOも順位上昇するという流れです。

広告を止めても業界内で認知が広がり指名検索数が増えたままになれば、引き続きSEOでもポジティブでしょうし、広告を止めて指名検索数が元に戻れば、SEO順位も元に戻ります。

YouTube運用もCM/広告と同じで、動画が回って、指名検索する人が増えればSEOにポジティブな影響を及ぼすことになります。

実際、我々においてもYouTubeがボカンと伸びた月から「株式会社アネマ」の指名検索数は伸びました。

そして、うちは記事数がめちゃくちゃ少ないのですが、それでも各記事の順位は前よりもつきやすくなったと感じています。

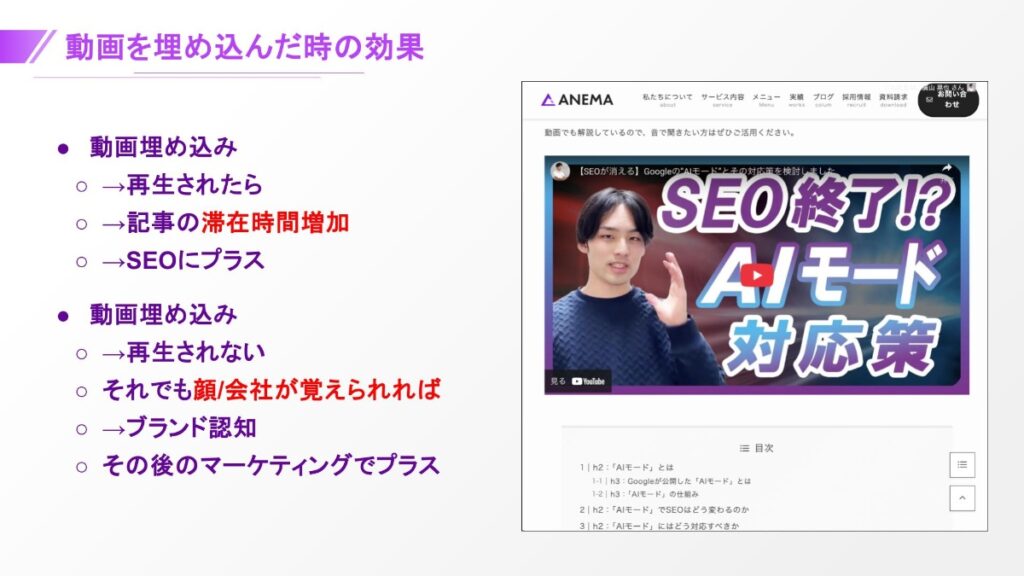

記事の滞在時間が伸びるから

もう一つ、「なぜYouTube運用をするとSEOにもプラスの効果があるのか」について付け加えて、動画をブログに埋め込んだ場合の効果についても話したいと思います。

まず、YouTubeに公開した動画は、埋め込み機能でWEBページに埋め込むことができます。皆様も見たことがあるはずです。

そして、動画がタップされてブラウザ上で見られた場合。

これは、その視聴時間分、記事の滞在時間が伸びることになるので、SEOにもプラスに働きます。

※注意点としては、「ただ埋め込んだだけ」では効果ないです。Googleの公式見解としても「ページにYouTube動画を埋め込むだけでは直接的なランキング向上効果はない」と言われています。

とはいえ、手順解説系記事やスポーツで動作の解説をしているとかでない限り、「あんまりタップされないよね」という声があるのも理解しています。おっしゃる通りだと思います。

しかしですね、サムネイルの画像は目に入るものです。

何度も何度もあるジャンルの中で検索してYouTubeのサムネを目にしていると、例え動画を再生していなくても「あぁこの人か」と過去の記事内容と合わせて脳に浮かんでくるようになります。

気づいたら、動画で検索している時にそのチャンネルを見ているかもしれません。

このように、記事の滞在時間が伸びるかもしれないし、動画が見られなくても脳内SEOにランクインできるといった効果は見込めると思います。

知っているブランドにさえなれれば、その後の展開は有利に働きます。

ではYouTube運用はした方がいいのか

ここまでの内容で、「なぜYouTube運用をするとSEOにもプラスの効果があるのか」という点はしっかり理解いただけたかなと思います。

では、次に重要なのは、「自社ではYouTubeをやるべきなのか」についてです。結論、会社によるかなと思いますので、その点を共有していきます。

「弱者」だと思う会社はブランドを作るチャンスになる

まずは、業界において相対的に「弱いポジションだ」と感じている企業にとっては、YouTube運用はチャンスになります。

SEOは相対評価です。長いドメイン運用歴があり、たくさんの被リンクを積み上げてきた企業相手には、いくら記事の質がよくてもサイトの信用性の点から負けることがあります。

自社よりもドメインが強いサイトが10社以上あり、10キーワード勝負して、そのどれも負けるという場合では、SEOで戦うのは一工夫必要になってきます。

10キーワード、20キーワード最高品質の記事で試してそのどれも上位表示が無理ということであれば、被リンク獲得していかないと先がありません。

» 関連:ドメインパワーを強くする被リンク獲得方法について【有料級の施策も公開】

それであれば、チャンスをYouTubeで探すというのも一つの手になってくると思います。

ただし、YouTubeは結構大変なんです。動画が伸びるかは時代の流れのタイミングもあるし、何より「実力勝負」です。

YouTubeの場合は「上場企業だから有利」というのはあまりなく、純粋に話し手の実力勝負になりやすいです。

だからこそ、中小企業であってもプレイヤー一人の実力でインフルエンサーのように注目を集めることはできるのですが。企画や体制づくり、編集、成果が出るところまで膨大なリソースがかかることは間違いありません。

SEO記事の場合は、この点属人性が低いので、記事量産といったスケールをさせやすいのです。

「強者」はどちらでもいいが、チャンネルは作るべき

逆に、業界内で「自社は強いポジションだ」と思える場合、SEO順位もつきやすいはずなので、SEOをおすすめします。

SEO記事の方がYouTube動画よりも「賞味期限」は長くなりやすいです。

何か知りたいキーワードがある時、YouTubeでも最近は検索しますが、基本はGoogleで検索するはずです。なので、ボリュームの差があります。

加えて、YouTubeが伸びる時は、プラットフォーム内でおすすめに載る「ブラウジング機能」で伸びますが、これはSNSなので、フローです。数日露出しますが、その後落ち着きます。なので、大きく仕組みとして勝ちたいならSEOの方がいいと思います。

YouTubeはそれに加えると、単発の好プレーを積み重ねて、ブランドを強化していくような形になります。

自社が既得権益を持っているかを判断基準にするといいでしょう。

読者の想定外の商材を売るならYouTube

もう一つ別の観点で補足すると、SEOで読まれるWEBページですが、1セッションあたりの滞在時間はYouTubeに劣ります。

これが何を意味するかというと、読者がある程度正解や解決策をイメージできていて、その答え合わせで検索される分には強いのですが、全く予期していなかったソリューションを売るのは難しいということになります。

自社で提供しているサービスはユーザーは理解できるものなのか、イメージしてみましょう。

例えば、「SEOコンサル」と調べている方にそれを販売するのは難しくありません。一方で、「SEOコンサル」と調べている方に「エンティティブランディング」を販売するのは難しいです。

「エンティティブランディング」が何か伝わらなければニーズがありませんので。そういうのはYouTubeの方が伝えやすいと思います。

※ちなみに、アネマが「エンティティブランディング」と呼んでいるのは、AI検索の時代を見越して、自社の会社名やメンバー名、サービス名といったエンティティ単位でAIに適切な回答をしてもらえるようにしようねといったWEB上のブランディング施策になります。

こちらも興味ある方はぜひご相談ください。まずは無料で診断します。

» SEO/GEO(AI検索対策)の無料相談はこちらから

コーポレートブランディングの実現で、SEOにもポジティブな影響を

まとめると、「コーポレートブランディングの実現で、SEOにもポジティブな影響を」というところになります。

「YouTubeをやれば何でもSEOにポジティブ」だと思って、AIで品質の低い動画を量産するのは個人的には好きじゃありません。

短期的に、競合がいないのでやればYouTube上で有利かもしれませんが、いずれ競合が入ってきたタイミングで負けていってしまうと思います。

それであれば、例え量は落ちても、一つずつブランディングに貢献する動画を積み上げていく方が2年、3年、4年と経過していったときに有利に働くと思います。

私たちアネマが運営しているWEBマーケスタジオもこの方針で運用しており、おかげさまで2,000人以上の経営者・マーケティング担当者の方々にチャンネル登録いただきましたが、この時点で動画はわずか36本しか出していません。

BtoBのSEOという、ニッチなジャンルにしては善戦していると思います。私は二次受けで大手企業の案件でも裏方で実績出せないようなプロジェクトをやっていた時期が長いので、特に有名人だったわけはないです。

でもですね、このYouTubeのおかげで今は直接皆様に見つけていただき、直接のご相談を多くいただけるようになりました。

アネマ側で動画編集やマーケ施策を考えることもできますので、「YouTubeやろうかな、マーケ全体として設計どうしよう」と悩まれている方はお声がけください。

» SEO/GEO(AI検索対策)の無料相談はこちらから

また次の記事または動画でお会いしましょう。