SEOブログで自社ブランディングするコツ5選【AI記事でも可能】

「ただ記事を作って、それで終わりになっていないですか?」

皆さん、事業のお問い合わせ獲得を目的としてSEOに取り組まれていると思います。ですが、「世の中の記事にはボランティアになっているSEO記事が多い」ということは考えたことがありますでしょうか。

私はSEO会社をやっていて日々いろんな事業者様のサイトを見させていただきます。このときに、「もったいないなぁ」「それじゃ成果につながらないなぁ」と思うブログ記事が多くあります。

今回は、上場企業からスタートアップまで、ジャンルでいうとIT、製造業、医療機関、不動産、学習塾などなど見ている私が、「AI記事でもできる、ブログで自社ブランディングするコツ」について解説します。

「検索結果で上位を取ること」とそこから「お問い合わせ」につながったり、「あなたのブランドを認知」することにつながるかはイコールではありません。

今回の内容を押さえておかないと、せっかく上位表示できても事業の成果までつながらなかったり、さらにはAI検索でレコメンドしてもらえないといった損失がでてしまいます。

後で後悔しないためにも、ぜひこの機会に5つのポイントを押さえて見てください。

なお、本記事は動画版もありますので、テキスト/音声のお好きな方でご活用ください。

ブログで「ブランディング」を考えないとどんな損があるのか

まず、皆さまがブログを作る目的は何でしょうか。

ブログを作る目的は2つある

冒頭に私も述べましたが、事業の場合は「お問い合わせ獲得」またはそのまま「販売」ですよね。すなわち、記事から直でコンバージョンを取ることが一つの成果だと思います。

では、採用の場合はどうでしょうか。

採用の場合、自社メンバーのインタビュー記事を作ったりすると思いますが、インタビュー記事から直でエントリーというのは難しいと思います。

採用の場合は「エントリー数の増加に貢献すること」が一つの目的になってきますよね。

また事業においても、特に商材単価が高い事業は、一発で即CVというのは難しいケースもあるということを理解いただけると思います。

そのように考えると、SEO記事で初めて出会ったお客様に対しての一番の成果はCVですが、二番目のゴールは「ブランドを認知」してくれることになります。

あなたのブランドを「認知」さえしてくれれば、次に検索行動をしたときに選ばれる「確率」がUPします。すでに知っているので。

ブログは、普通に文章だけ書いていたら、YouTubeやInstagramほど新しいブランドの認知には繋がりづらいメディアです。なぜなら顔や絵が出ませんので。

だからこそ、主体的に「ブログからも自社ブランドの認知を獲得していくんだ」という意識が大事です。

現代の消費者は、WEBの記事も見るし、YouTubeも見るし、Instagramも見ます。複数プラットフォームで時間を使い、いろんなところからブランドを認知します。

認知はSNSが今は強めですが、それでも最後の「意思決定」はWEBページが強めです。

アパレル・コスメなど小売系は特にインスタ認知が強いものの、BtoBなどはSEO認知の影響も大きいので、チャネル的に相性がよければSEO記事からも積極的に自社ブランディングを意識してみてください。

今後はAIにもおすすめされないといけない

もう一つ、この記事を読んでいただいている皆様に押さえておいていただきたいことがあります。

それは、今後自社のブランドが「AIにもおすすめされないといけない」ということです。

現在、ChatGPTやGemini、Perplexityの利用が普及してきていて、皆様もご存じだと思います。

そして、XなどSNSを見ていても「ChatGPTからのコンバージョンがあった」という声もすでに目にしているかもしれません。

私が支援している会社でお問い合わせ元も分析しているのですが、ここでも2025年に入ってからChatGPT経由の流入は1〜2%に達してきており、実際にGPT経由でのコンバージョンというのも出てきております。

1〜5月まではAIジャンルを除き1〜2%なので、全体としてはまだまだマイナーなのですが、とはいえ、今後2025年後半から2026年にかけて、一般の利用者さんも増え、AI比率は増加していくはずです。

このような前提で、今後「AI検索からの流入をとっていけるか」という観点は、既存のGoogle流入のパイが一部減少すると同時に、重要なトラフィック獲得元となっていきます。

では、AIにどうやったら自社をレコメンドしてもらえるのか。それが重要なわけです。

ポイントを簡単に共有すると、ここでも「ブランド」がキーワードになってきます。

「AI検索」と呼んでいるものは、もう少し正確にいうと、LLM、すなわち「テキストをつくるAI」のことです。

裏側の仕組みとしては、「日本の首都は」という文章がきた際に、次に来るべき単語は「東京」なのか「京都」なのか、どっちの確率が高いのかといったことを機械的に判断しています。

皆さんがWEB上で「日本の首都は」の後に「東京です」と書いている文章を多くUPしていて、LLMもそれを事前学習しているので、確率に基づいて「日本の首都は東京です」と出してきます。

これを自社ブランドのレコメンドにも使うというのが、AI検索対策をもっともシンプルに考えた場合の対応策です。

僕は観葉植物オタクで世界中の珍しいフィカス(ゴムの木)を集めているのですが、それをWEB上で発信していたとします。

そのとき、ただInstagramにフィカスの画像をいっぱいあげていてもLLMに「日本で一番フィカスに詳しい人は?」と聞いて「廣山晃也」とはならないんですね。

LLMの事前学習に使われるブログやSNS、プレスリリースなど、WEB上のあらゆるメディアを使って、「廣山晃也はフィカスを40種類も家で育てていて、フィカスに詳しい」みたいな文脈でテキストの記載を増やしていって、LLMに刷り込んでいかないとAIも「廣山晃也」を「フィカスに詳しい人」とは紹介してくれないのです。

なので、話を戻すと、LLMに自社ブランドを言及してもらうためには、使えるメディアはなんでも使って、自社のブランド名(これをエンティティといいます)をブランディングしていくということが大切になってきます。

これをアネマでは、「エンティティ・ブランディング」と呼んでいます。

WEB上のメディアには、 自社サイト、公式SNSといった「オウンドメディア」と口コミサイトなど、第三者が載せてくれる「アーンドメディア」、広告記事のようにお金を払って掲載してもらう「ペイドメディア」があります。

この3種類全部に載れるのが一番理想ですが、せめて自分たちでコントロールできるオウンドメディアでエンティティ・ブランディングをしていくことが一番初めにやるべきアクションになります。

ブログで自社ブランディングするコツ5選

前置きが長くなってしまいましたが、ブログでエンティティブランディングをしていくことが大事だと伝わったところで、具体的なノウハウを共有していきます。

これは、前職で採用マーケティングの部署に配属いただいて、「SEOからどうブランド認知に繋げ、採用エントリーという結果をだしていくのか」その模索をしていく中で、私自身が編み出してきたテクニックです。

このテクニックで事業サイトでもその後結果を出してきたので、事業・採用の両面で生かしていただければなと思います。

①記事の冒頭にコンセプトを含む訴求を入れる

一つ目は、言葉にするとシンプルなのですが、「記事の本文中にコンセプトを含む訴求を入れよう」という考え方です。

皆さん、自社のブログに対して、ユーザーがどのように滞在し、クリックやスクロールしているか見ていますか?

私のSEOコンサルの中では、ヒートマップを見ながら皆様の一番事業上重要なページでユーザーがどう行動しているのか打ち合わせながら一緒に分析しています。

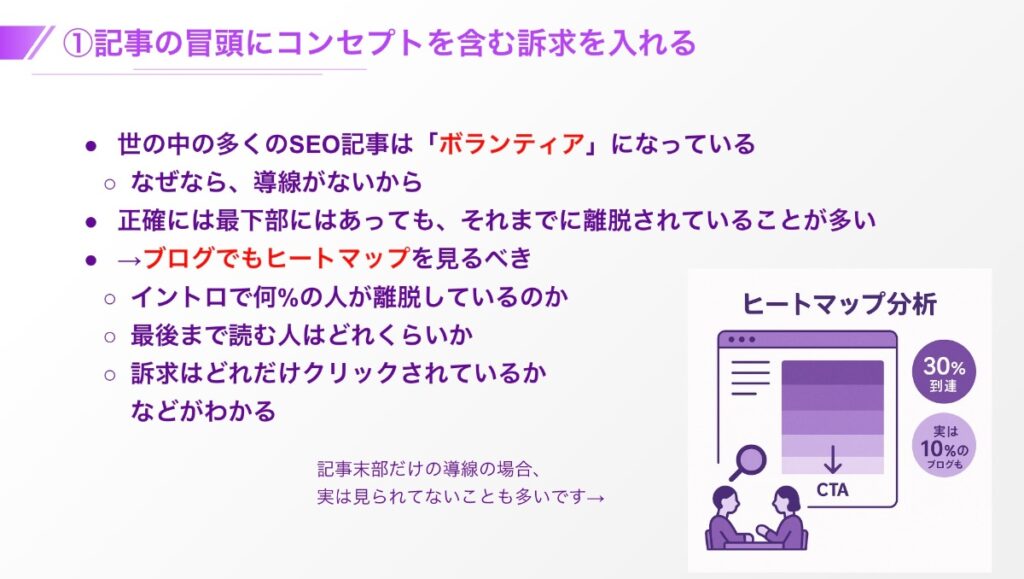

この時、皆様CTAの導線は記事の最下部においていることが多いです。なのですが、その最下部まで何%の人が到達していると思いますか?

30%いればいいですね。実は10%くらいになっているブログも多く存在します。

そしたら、9割の方には導線の訴求は届いていないんです。それでは「CVなんて出るわけがない」というのは、ご理解いただけますでしょうか。

私が皆様と一緒に分析している限り、イントロで20%離脱しているブログも少なくありません。

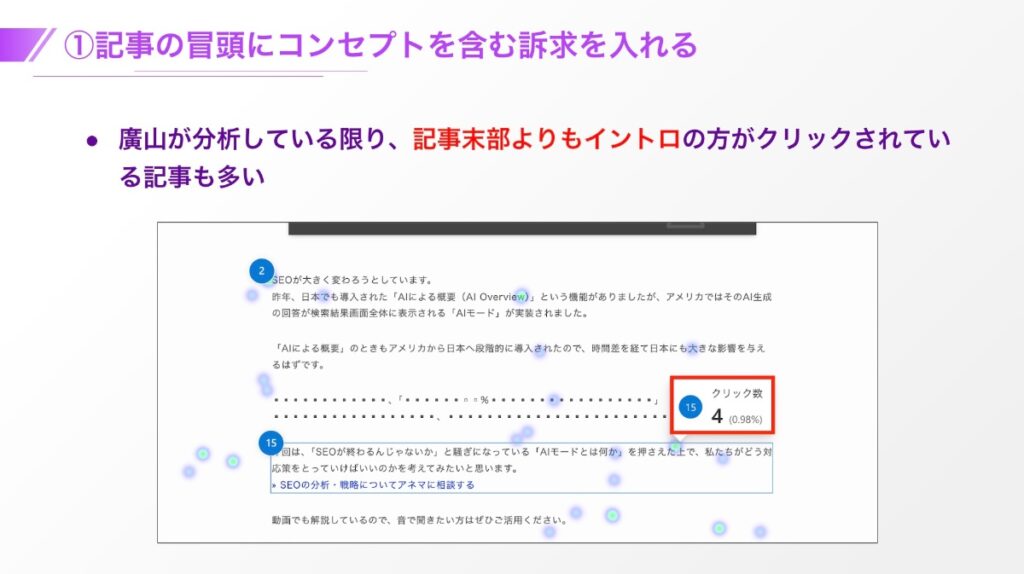

そう考えると、記事末部だけでなく、導線はイントロ〜最初のh2見出しの間、あたりにもおくべきなんですよね。それで、私はここ5年間は、支援先のメディアのイントロにもう短めのCTAをおいてもらっています。

実際に数値を見ていると、最下部のクリック数よりもイントロ下CTAのクリック数の方が多いということは珍しくありません。

イントロに早めにCTAをおいてしまえば、読者も逆に「その商材を導入するか否か」といった視点でも記事を読めるので、最下部で唐突にセールスするよりも成果が出やすいはずです。

なお、イントロのCTAなのですが、長いのはNGです。読者は「知りたいこと」があり、検索してきているので、「あなたの押し付けがましいセールス」というのは受け付けないわけです。

とはいえ、読者は「知りたいこと、解決したいこと」があるので、その悩みを確実に解決できる方法があるなら、それはサービスであってもすぐ教えてあげる方が親切です。

なので、読者の役に何がどう立つか、というコンセプトを明確にして、イントロでは2〜3行までという短い行数の間で適切に訴求してあげると結果が出やすいでしょう。

具体的な例としては、私がよく使っている構文としては、「なお、〜〜という実績のある(会社名)では、〜〜の方に向けて〜〜を提供しています」といった形で打ち出しています。(余談:最近はこの「なお」先方は私のYouTube発信の影響か、他社でも見るようになってきました。)

EC運用代行だったとしたら、「なお、元楽天社員で楽天市場の運用支援歴10年のアネマでは、楽天出品を新規でしたいけれども複雑な設定方法がわからないという方に向けて、月に3社限定の無料相談会を実施しています。」といった形で、自社の権威性と受け取りやすいオファーを同時に出していきます。

「複雑な設定方法がわからないという方に向けて」が良いかどうかは、実際に商談している営業担当者の方の声を聴きながら、一番現場で刺さる訴求を考える形です。

このようにテキストで実績と自社ブランドのエンティティも入れておくと、SEO記事であってもLLMに自社のポジションの刷り込みもできます。

テキストの下の導線はテキストリンクがいいのかバナーが多いのか、そこはコンセプトを伝えるクリエイティブの領域です。どういうクリエイティブが一番ターゲットに刺さる表現なのか、ここは複数パターンをつくってABテストしていくのが望ましいです。

ただ、商材単価が大きいBtoBなどは、決裁権者も冷静に判断しているので、テキストリンクでも十分CV出る認識です。逆にあまり文章を読まないtoCの一部の層などは、バナーの方がパッと目についていいかもしれません。

②個人の経験を積極的に打ち出す

「正解」はAIがいつでも答えてくれる時代になりました。AIを使わなくても、ググってもすぐにわかります。

では、どうしてわざわざ長い、あなたの記事を”今”読まないといけないのでしょうか。面倒くさいし、早く帰りたいものです。

私は、一つの答えは「経験談があるから」だと思います。

「経験談」はあなただけのものです。他の場所には書いていませんし、LLMが答える正論よりも、よりリアルなものです。

「今」読まないと、もうその経験談には出会えないかもしれません。WEBやスマホの中は今、情報の海ですので。

そう思うと、どういう経験をしてきた私が解説、というのは今読む強い理由になるわけです。

LLMが作る原稿には属人性がでません。属人性があるとスケールはしないのですが、AIで作った原稿そのままではSEOにおいては最低評価とGoogleはしています。

ベースはAI記事でも構わないのですが、その中で属人性のある経験を入れていくことで、人間にも、Googleにも評価される記事になっていきます。

さらに、経験談であれば、「あなたが何者で」といった、あなた自身の説明も聞いてもらえることになります。

それはイコール、自社のブランド名といったエンティティも出しながら記事が書けるということになるので、自社ブランドの認知を自然と図れることになります。

AIには経験ができないので、AI時代のコンテンツは個人の経験を打ち出すのが人間の仕事です。経験してくるのが大事。

経験の説得力、信頼性を出すためには、経歴・プロフィールも併記しないといけないです。そうやって、自身の「経験談」を軸にブログからブランディングをしていきましょう。

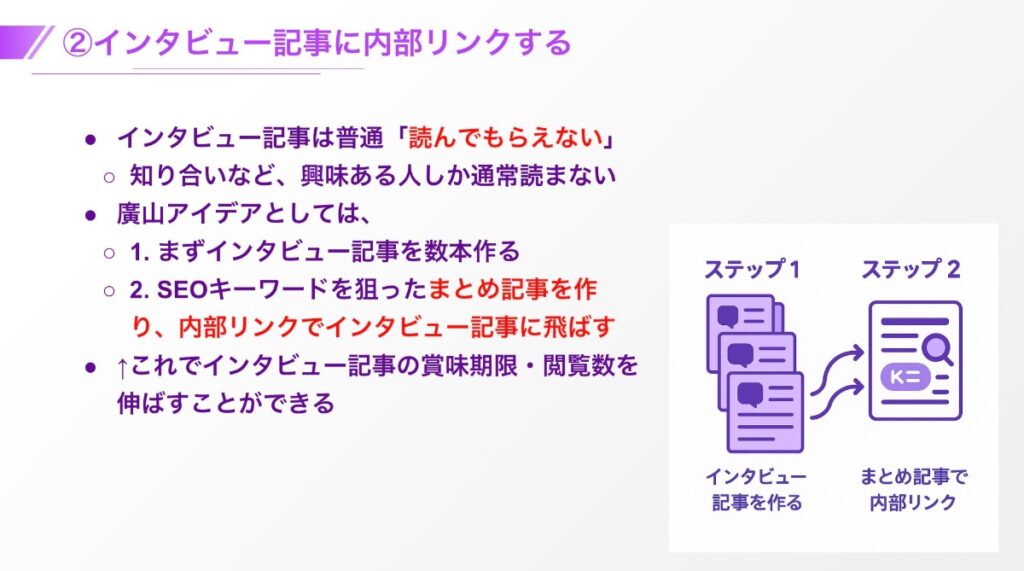

③インタビュー記事に内部リンクする

3つ目は、「インタビュー記事に内部リンクする」というものです。インタビュー記事は採用などで読んでもらえると非常にパワフルです。

事業責任者がどういう気持ちに事業に向き合い、社内のメンバーと工夫して頑張っているのか伝わるので魅力的です。

とはいえ、インタビュー記事自体はSEOを意識してキーワードを狙うということをほとんどしないので、あんまり読んでもらえないんですよね。

せいぜい、最初記事を公開して、自社SNSで告知して最初に数百人読んでもらえる程度です。1年経ったらほぼアクセスないなんて当たり前です。

これって「もったいない」と思いませんか?

そこで、僕がよくやっていたアイデアとしては、インタビュー記事に飛ばすために、別記事でSEOキーワードを設定したまとめ記事をつくってしまうというアイデアです。

まずはじめに、事業なり採用を目的に、社内でインタビュー記事を作ってしまいます。

その次に、別途ペルソナが近いキーワードでSEO記事を作り、各見出し内に過去のインタビュー記事から一部抜粋しながら事例を掲載してまとめ記事をつくります。そして、まとめ記事からインタビュー記事に内部リンクを貼ります。

そうすると、まとめ記事はSEOでオリジナリティある記事として読まれ、かつインタビュー記事も内部リンクを通して長い間潜在的な方々にも読んでもらえます。

自分的には今も通用するなかなかいいアイデアだと思っています。もし、よくわからなかったら、概要欄のフォームからおっしゃってください。私が直接ご説明します。

④YouTubeを埋め込む

4つ目は、自社ですでにYouTubeを運営している方向けですが、ブログにもYouTubeを埋め込むという方法です。

ブログのいいところはテキストだけなので、コンテンツをつくるハードルが低く、それにもかかわらず1年、2年、3年とSEOで長く読んでもらえます。

一方で、弱点としては、「顔が見えない」ので、印象に残りづらい点です。

ブランド認知は、今回お話ししてきたような工夫をしないとただの良い情報を発信するボランティアになりがちです。

だからこそ、記事中に動画を埋め込んでしまえばいいところ取りができるわけです。この記事の冒頭でも実践していました。

サムネが映るだけでも人の顔が見えるし、再生してもらえれば強烈にブランド認知につながります。さらには、SEOの観点ではページ滞在時間の向上にもつながり、ポジティブです。

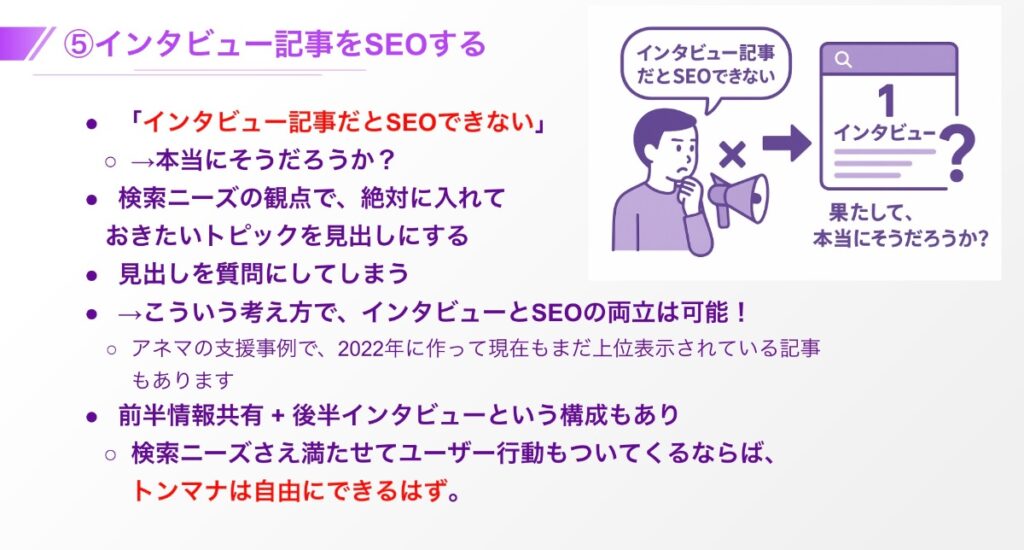

⑤インタビュー記事をSEOする

5つ目は、「インタビュー記事をSEOする」という方法です。

「インタビュー記事だとSEOできない」と皆さん思うと思いますが、そもそも前提として本当にそうでしょうか?

みんなそう思っていますが、実は検索ニーズを解決するトピックたちをインタビューの質問に入れ、質問を見出しにしていくことで、インタビュー記事だけどSEOでも上げるということは可能です。

記事の前半SEO記事っぽいトンマナで前提トピックを解説し、後半でインタビューを掲載する。または、最初からインタビューだけど、見出しはSEOで必要なトピックが扱われている形式になっているなど。

考えれば、色々なアイデアがあるはずです。ただし、「話し手が言いたいことを言う」だと、SEOしづらいので、事前に狙いたいキーワードや構成(ここでは質問)を考えておく必要はありますので、注意が必要です。

うちでも、見た目はゴリゴリインタビュー記事なのに、SEOのキーワードで2年以上上位表示されているものがあります。

「いかにもSEO構文な記事」よりも自社ブランディングにつながると思いませんか?

「SEO記事ってわかった段階で読みたくない」そういう声も6年前くらいから聞いていますので、私はなるべく「ザ・SEO記事」に見えない方法も模索してきました。

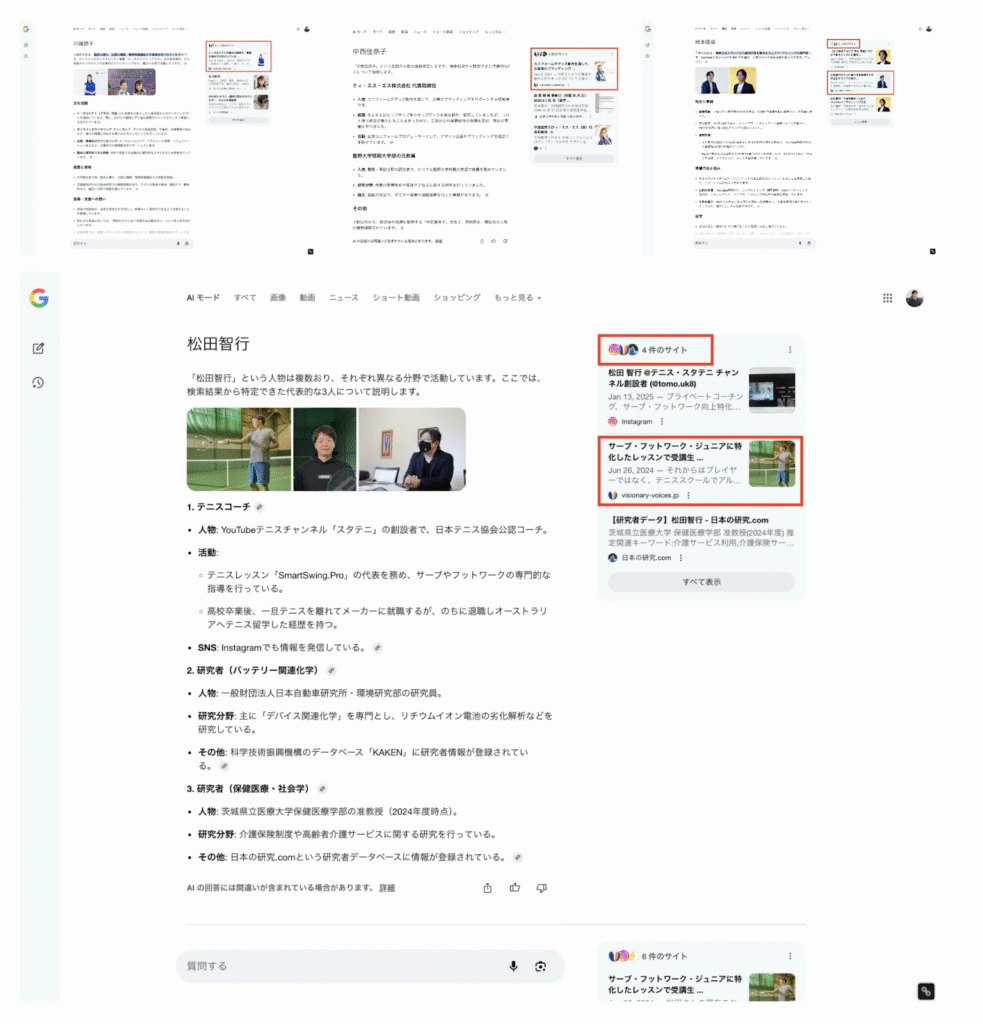

なお、別件ですが、アネマでは、VisionaryVoicesという指名検索対策ができるインタビューメディアを運営しています。

自分がどんな想いで事業に取り組み、自社サービスがどんな強みをもっているのか、名前を調べるような超顕在層のお客様向けに対策したくありませんか?

ただのインタビューメディアとは違い、指名検索というあなたのお名前や事業名といったエンティティをブランディングしていくためのメディアです。

AI時代になり、自社のオウンドメディアだけでなく、他社メディア(アーンドメディア)からの言及もAIへの最適化においても重要になってきています。

私よりもエモーショナルに強い中本というメンバーが暖かく対応しますので、こちらも興味ある方はぜひご相談ください。

» VisionaryVoices掲載についてお問い合わせ

実際に、GoogleのAI モードにも高確率で引用されており、2025年8月以降多くの経営者のガタガタからご依頼いただいています。

以上、SEO記事でもできる、ブログにおけるコーポレートブランディングのコツ5選でした。

「ただSEO記事を作って終わらず、少しでも自社ブランドの認知を作りたい」と思って考えてこの仕事をしてきましたので、特にコーポレートブランディングを行い採用強化したいと思っている企業さんなどに活かしていただければと思います。

アネマでは、ターゲットの明確化〜コンセプト策定、そこに届けるためのマーケティング戦略の策定とWEBメディア運用、ChatGPTなどのLLMにレコメンドされるためのブランド支援ができます。

採用、事業のインバウンド強化したい企業はぜひご相談ください。

それでは今回はここまでとします。ありがとうございました。

» アネマにSEO/GEO(AI検索対策)についてお問い合わせ